La escritura de Teotihuacán ha sido, durante décadas, uno de los grandes enigmas de la arqueología mesoamericana. A diferencia del sistema maya, que se ha podido descifrar con notable precisión, los signos teotihuacanos presentes en murales, cerámicas y objetos rituales se han resistido a los filólogos. ¿Pertenecían a un sistema de escritura o eran simples decoraciones? ¿Codificaban una lengua concreta o representaban conceptos visuales universales?

El reciente estudio de Magnus Pharao Hansen y Christophe Helmke, publicado en Current Anthropology en 2025, propone una hipótesis que podría transformar radicalmente el campo. Así, los glifos teotihuacanos habrían registrado una lengua perteneciente a la familia utoazteca y anterior al náhuatl. Esta hipótesis, que se sustenta en un análisis lingüístico y epigráfico sin precedentes, plantea que Teotihuacán no fue una sociedad sin escritura, sino un centro donde se desarrolló un sistema logofonético que anticipó algunos elementos de las escrituras posteriores del altiplano central.

El misterio de una ciudad sin lengua conocida

Teotihuacán, capital de un poderoso estado entre los siglos I y VII d.C., fue una metrópoli sin igual en el hemisferio occidental que llegó a albergar unos 125.000 habitantes. Sin embargo, pese a su monumentalidad y a la vastedad de sus barrios multiétnicos, nunca se había identificado con certeza el idioma de sus constructores. Las interpretaciones variaban desde la presencia de grupos otomíes, totonacos o mixe-zoques, hasta la idea de que la ciudad carecía de escritura formal.

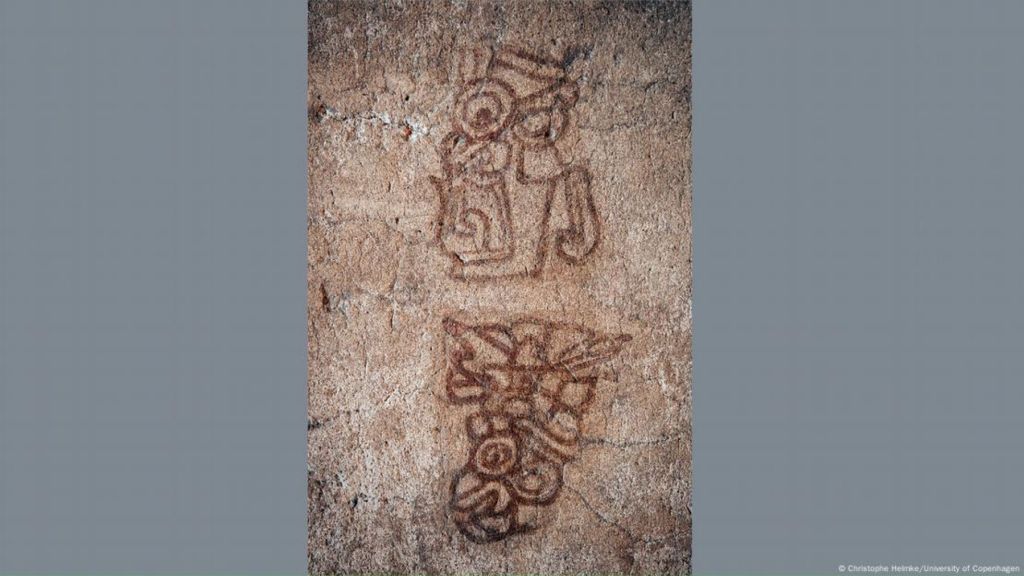

Aunque los estudios de mediados del siglo XX consideraron que ciertos signos podían ser glifos, la falta de textos extensos con los que trabajar, así como la ambigüedad de los contextos arqueológicos frenaron cualquier tentativa de desciframiento. Ahora, Hansen y Helmke han retomado este debate desde una perspectiva innovadora: si los signos se leen bajo los principios gráficos mesoamericanos —el uso de logogramas, el principio del rébus y la “doble ortografía” o la redundancia fonética—, entonces Teotihuacán sí poseyó una forma temprana de escritura glotográfica, comparable a la de los mayas y los zapotecos.

Una lengua que antecede al náhuatl: la hipótesis utoazteca

El núcleo del trabajo radica en una propuesta lingüística que redefine el mapa cultural del México clásico. Los autores sostienen que los glifos teotihuacanos codifican una lengua de la familia utoazteca meridional, en concreto, de una variedad protohistórica denominada proto-corachol-hahua (PCN), antecesora común del náhuatl, el cora y el huichol.

Esta familia, que se extiende desde el suroeste de Estados Unidos hasta Centroamérica, incluye lenguas tan diversas como el yaqui, el tepehuán o el hopi. Según Hansen y Helmke, la evidencia lingüística y arqueológica sugiere que hablantes de esta rama sureña se establecieron en el altiplano central mucho antes de la época mexica, quizás ya durante el auge teotihuacano.

El modelo propuesto implica que la lengua de Teotihuacán no fue el náhuatl histórico, que se documenta más de mil años después, sino una forma primigenia anterior a la división entre las ramas oriental y occidental del protonáhuatl. Esta forma prenáhuatl, aunque habría coexistido con otras lenguas mesoamericanas, habría predominado en los ámbitos administrativos y religiosos de la metrópoli.

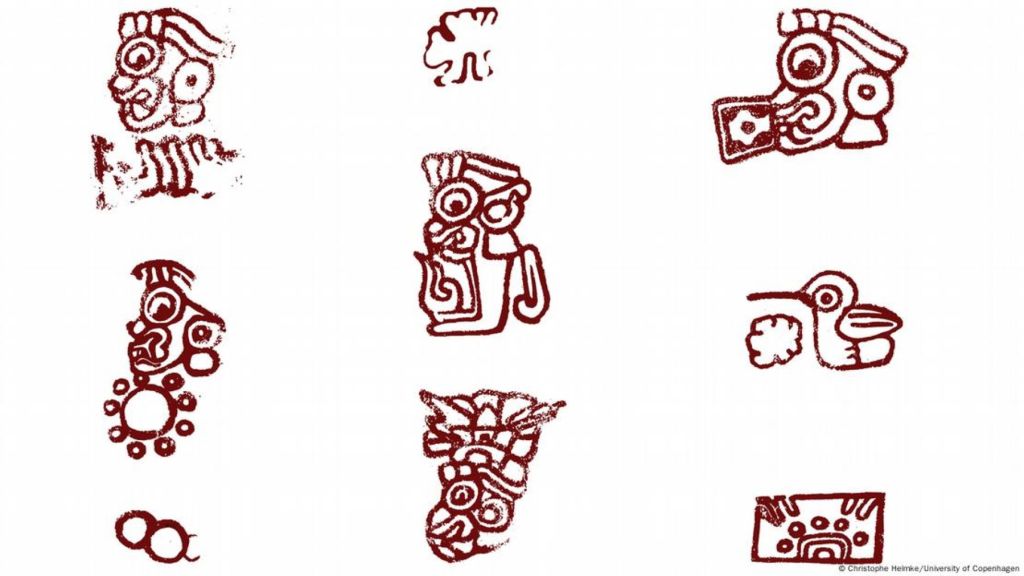

El principio del rebus y la “doble ortografía”: cómo funcionaba la escritura teotihuacana

Los investigadores han demostrado que muchos signos teotihuacanos pueden interpretarse según el principio del rebus, un recurso común en los sistemas logográficos. En el rebus, una misma representación gráfica puede usarse para expresar términos homófonos. Así, un glifo que muestra una planta de nopal junto a una oreja humana puede leerse como naka-naka, dado que en las lenguas cora y huichol las palabras para “nopal” (nakári) y “oreja” (nakása) son casi idénticas.

Este juego de homonimias no solo confirma la existencia de una escritura fonética, sino que también sugiere que los teotihuacanos aplicaban mecanismos de refuerzo de doble ortografía, ya documentados más tarde en códices mexicas como el Codex Mendoza. En estos casos, dos logogramas homófonos se combinan para asegurar la lectura correcta de una palabra o un nombre propio. Según esta lógica, el glifo del “rostro con orejas de nopal” hallado en los murales de Tetitla podría aludir al nombre de una deidad o figura femenina, quizá vinculada a la diosa huichola Nakawé, cuya raíz comparte el mismo fonema naka.

Nuevos valores fonéticos y topónimos reconstruidos

El estudio propone valores fonéticos precisos para varios signos recurrentes en el corpus teotihuacano. El llamado “cuenco poco profundo” se interpreta como el logograma KO, derivado del término utoazteca para “hueco” o “recipiente”, y empleado también como sufijo locativo.

Otro ejemplo de glifo al que se le ha atribuido una posible lectura es el “signo de raíz retorcida”, asociado al lexema reconstruido nawa (“raíz”), que en náhuatl origina expresiones locativas como -naawak, “junto a la raíz de”. Combinado con el signo del “cuenco”, este glifo podría leerse KO-NAWA-KO, es decir, “en la raíz de X”, una estructura sintáctica típica de las lenguas utoaztecas.

Los autores muestran también que los signos para “piedra”, “montaña” y “cueva” comparten el elemento fonético te-. Esta regularidad es coherente con las raíces protoutoaztecas te, tepe y teso, de las que derivan las formas náhuatl tetl (“piedra”), tepetl (“montaña”) y ostotl (“cueva”).

Correspondencias con inscripciones mayas

Uno de los argumentos más sólidos del estudio proviene de los contactos culturales entre Teotihuacán y el área maya. En la Estela 31 de Tikal (año 445 d.C.), un texto glífico incluye la secuencia ko-sa-ka, que no tiene correspondencia conocida con las lenguas mayas. Según Hansen y Helmke, tal secuencia se corresponde con la forma koosa-ka, “collar” o “cuenta de concha”, idéntica al náhuatl kooskatl.

Asimismo, las inscripciones mayas que mencionan cascos de placas de concha, emblema de los guerreros teotihuacanos, utilizan el término ko’haw, que podría derivar del protoutoazteca kóha, “cabeza” o “cosa que se lleva en la cabeza”. Estos préstamos léxicos parecen evidenciar, por tanto, que la lengua teotihuacana era reconocida y transmitida más allá del altiplano central. Este elemento reforzaría la hipótesis de una lengua utoazteca en Teotihuacán.

Implicaciones históricas y continuidad cultural

Si la hipótesis se prueba correcta, sus implicaciones serían extraordinarias. Así, Teotihuacán habría sido la cuna temprana de una lengua que, siglos más tarde, evolucionaría en el náhuatl, idioma de los mexicas y lingua franca del Posclásico mesoamericano. Este descubrimiento, además de iluminar el origen de un sistema lingüístico de enorme trascendencia, también redefine la identidad cultural de la metrópoli clásica. Así, Teotihuacán habría sido una ciudad plurilingüe, pero con un núcleo dominante de hablantes utoaztecas.

El estudio sugiere, además, una continuidad técnica entre los glifos teotihuacanos y las escrituras posteriores de Cacaxtla, Xochicalco y Tenochtitlán, donde sobrevivieron elementos como el uso de logogramas, el principio del rebus y la redundancia fonética. La escritura náhuatl, por tanto, habría surgido como heredera de una tradición gráfica que comenzó en los muros pintados de Teotihuacán.

Referencias

- Hansen, Magnus Pharao y Christophe Helmke. 2025. “The Language of Teotihuacan Writing”. Current Anthropology, 66.5: 705–719. DOI: https://doi.org/10.1086/737863

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: