En la visión geopolítica de Hitler, la Anschluss o unión de Austria (su patria de origen) y Alemania –idea surgida un siglo antes y que contaba con simpatizantes en ambos países– era una absoluta prioridad, basada en una pretendida “consanguinidad” que había expuesto sin ambages en Mein Kampf. El racismo hitleriano, de tan funestas consecuencias para el mundo, también funcionaba a la inversa: la “sangre alemana” debía estar unida, lo que sería asimismo la excusa para reclamar los territorios checoslovacos de cultura germánica.

Ambos proyectos chocaban de frente con el Tratado de Versalles, que había prohibido a Alemania la ampliación de sus fronteras, pero eso no iba a pararle los pies al iluminado Führer.

Intereses no solo ideológicos

Así, desde su llegada al poder en 1933, los nazis no cejaron en su empeño de desestabilizar al país vecino promoviendo la actividad terrorista del Partido Nazi Austríaco, cuyos atentados ocasionaron 800 muertes, entre ellas la del canciller Engelbert Dollfuss el 25 de julio de 1934. Y, si bien Hitler negó públicamente en 1936 que tuviera intención de anexionarse Austria, lo cierto es que por entonces ya entraba en sus planes hacerlo, y no solo por motivaciones patrióticas o ideológicas.

Hermann Göring, que entonces dirigía el Plan Cuatrienal de Rearme, le había planteado al Führer que Austria podía proporcionar a la industria de armamento alemana una gran cantidad de materias primas en las que su territorio era muy rico, así como mano de obra cualificada que se hallaba desempleada tras la crisis económica de 1929. Eso renovó el interés por el proyecto de la Anschluss, que se veía favorecido por la situación interna del país: a la pobreza y postración sufridas tras la derrota en la I Guerra Mundial y el rechazo de parte de los austríacos –añorantes del esplendor imperial– hacia la Primera República se unía el propio asunto de la identidad alemana. Plebiscitos celebrados en Salzburgo y Tirol habían mostrado un enorme apoyo (93 y 98%) a la unión con Alemania, y un sondeo efectuado entre diputados de la Asamblea Nacional en 1929 indicó que dos tercios de ellos eran partidarios de la Anschluss.

Además, las tensiones entre los partidos políticos austríacos –el Partido Socialcristiano del canciller Dollfuss, católico y tradicionalista, el Partido Socialdemócrata y los nazis, con sus milicias paramilitares (la Heimwehr)– eran constantes. En febrero de 1934, un levantamiento obrero había sido sofocado con dureza por los socialcristianos, que impusieron restricciones a la actividad parlamentaria en una suerte de dictadura conocida como “austrofascismo”.

Tras el asesinato de Dollfuss, el puesto de canciller fue asumido por el ministro de Justicia, Kurt Schuschnigg, quien, ante la amenaza de una invasión germana que ya estaba en el aire, buscó el apoyo de Francia, Inglaterra e Italia, con cuyo régimen tenía muchos lazos. Pero el acercamiento de Mussolini a Hitler y la política de apaciguamiento francobritánica hacia el Reich frustraron las iniciativas de Schuschnigg.

Las exigencias de Hitler

Así las cosas, en julio de 1936 austríacos y alemanes firmaron el llamado Pacto de Caballeros: Alemania aceptaba formalmente la independencia de Austria a cambio de que se alineasen en política exterior, se liberase a los presos del Partido Nazi Austríaco y se incluyese a miembros de este en el gobierno. Pese al acuerdo, en 1937 se intensificó la presión, lo que llevó a Schuschnigg a visitar a Hitler el 12 de febrero de 1938 en su residencia de Berghof, en los Alpes, para tratar de limar asperezas. Pero la entrevista transcurrió de modo muy distinto al previsto por el austríaco.

El Führer planteó un ultimátum, sin realizar la más mínima concesión. Sus exigencias: amnistía de todos los nazis que aún estaban en prisión y nombramiento como ministro del Interior, con mando sobre la policía, de su confidente y espía Arthur Seyss-Inquart, a la sazón secretario de Estado. Schuschnigg, acorralado, no tuvo más remedio que ceder.

Hitler no se conformó y alentó nuevas algaradas callejeras de los nazis austríacos; el caos sería la excusa perfecta de una intervención para restaurar el orden. Schuschnigg reaccionó el miércoles 9 de marzo con un verdadero órdago: convocó un referéndum para el domingo siguiente, día 13, sobre la unificación con Alemania, en el que la postura oficial sería pedir el sí para “una Austria libre, germánica, independiente y social”.

Estalla la crisis

El anuncio enfureció a Hitler: un sí aplastante de la independencia podría impedirle seguir adelante. Sus hombres en Viena, Seyss-Inquart y el vicecanciller Glaise-Horstenau –ex monárquico reconvertido en nazi, que lucharía en la Wehrmacht más tarde–, amenazaron al canciller con una guerra civil si no desconvocaba el plebiscito. El 11 de marzo, por la mañana, Schuschnigg ofreció cancelarlo si se le garantizaba que no habría disturbios. La respuesta: Hitler exigió al presidente austríaco, Wilhelm Miklas, cesar al tibio canciller y poner en su lugar a Seyss-Inquart. Tras horas de forcejeos, Schuschnigg dimitió a las 19:45 a través de un mensaje por radio y, después de nuevos tiras y aflojas, Miklas cedió pasadas las 22:00 y nombró al nazi nuevo canciller.

Pero ya era tarde. A las 20:45, un irritado Führer se había cansado de esperar y había ordenado a sus tropas lanzar la invasión esa madrugada. Para justificarla, se hizo enviar un falso telegrama de Seyss-Inquart en el que este pedía la ayuda del ejército alemán. Y así, a las 5:30 de la mañana del 12 de marzo de 1938, tanques, divisiones de infantería, fuerza aérea y destacamentos de las SS cruzaron la frontera austríaca, hallando casi nula resistencia.

Tan triunfal fue el “paseíllo” que, a mediodía, el mismísimo Adolf Hitler entraba en coche en Austria por su pueblo natal –todo un guiño simbólico– y ponía rumbo a Linz, donde fue recibido con entusiasmo por una multitud y por Seyss-Inquart, que anunció la revocación del artículo del Tratado de Saint-Germain que prohibía la reunificación. La Anschluss se había hecho realidad.

La reacción internacional fue mínima: algunas protestas formales, pero ninguna represalia, algo que Hitler ya esperaba. Las SS, desde el primer día de la invasión, empezaron a detener a cualquier sospechoso de disidencia y a atacar a los judíos. Con la anexión, el orden mundial impuesto en Versalles saltaba por los aires. Y los nazis no pensaban detenerse ahí.

Alemanes en Checoslovaquia

Hitler tenía otra cuenta territorial pendiente con los acuerdos que habían puesto fin a la Primera Guerra Mundial. Se trataba de los Sudetes, en Checoslovaquia, un cinturón geográfico que rodeaba este país por el norte y el oeste coincidiendo con el macizo montañoso que le daba nombre. Allí habitaba una gran cantidad de población de habla alemana, conocida como Sudetendeutsche. Y esta presencia de la cultura germánica no se limitaba a dicha región, sino que alcanzaba otras como Silesia y gozaba asimismo de una fuerte implantación en la capital checoslovaca, Praga.

En 1921, un censo cifró la población germanoparlante de la recién creada Checoslovaquia en más de 3 millones de personas, un 23,3% del total. También entre los judíos el porcentaje era elevado: el 14%. La cuestión étnica se mantuvo latente hasta que, en 1933 y al calor del ascenso al poder de los nazis en Alemania, Konrad Henlein creó el Partido Alemán de los Sudetes (PSD), homólogo del Partido Nazi. Con él empezó a expandirse el concepto de Sudetenland;

Henlein, que abogaba por la adhesión de la región al Tercer Reich, logró la victoria en las elecciones parlamentarias de mayo de 1935 con 1.249.000 votos (el 15,2% de los sufragios). El éxito, empero, no le permitió imponer su proyecto, ya que el Parlamento quedó muy atomizado –14 partidos– y salió elegido primer ministro un eslovaco, Milan Hodza. Al tiempo, el presidente de la República, Tomás Masaryk, se retiró por problemas de salud y fue sustituido por Edvard Benes, hasta entonces ministro de Asuntos Exteriores.

A finales de marzo de 1938, tras haber completado la Anschluss, Hitler decidió remover la tensión entre checos y alemanes para hacerse con los Sudetes. El día 28 se reunió con Henlein para animarlo a nuevas acciones reivindicativas y, el 24 de abril, este planteó un programa de demandas al gobierno, entre las que la “estrella” era la completa autonomía para los Sudetes. Al no obtener respuesta, el PSD adoptó una línea retadora: sus juventudes se enfrentaron violentamente a la policía con armas llegadas de contrabando desde Alemania, al tiempo que surgían rumores sobre movimientos de tropas al otro lado de la frontera. Ante esta situación, el 20 de mayo, el gobierno checo movilizó a parte del ejército.

Apaciguar a la bestia

Fue entonces cuando las potencias occidentales reaccionaron, pero no para presionar al temido Hitler, sino a Checoslovaquia para que aceptase las demandas de Henlein. Así, el primer ministro británico, Neville Chamberlain, defensor del llamado appeasement (apaciguamiento) −que en la práctica suponía darle a Alemania lo que quisiese con tal de evitar la guerra a gran escala−, envió a Praga como mediador a un político clave en el curso de los acontecimientos: el vizconde Lord Walter Runciman.

Runciman llegó el 2 de agosto e inició negociaciones con el gobierno y con los dirigentes del PSD. Hacer ceder a Benes en el asunto de la autonomía para los Sudetes era su gran objetivo, pues creía, como Chamberlain, que una vez solventado este punto Alemania se calmaría. Finalmente, el 7 de septiembre, consiguió doblegar al presidente checo y así se lo comunicó a Henlein, quien recibió la noticia sorprendido y contrariado. En realidad, lo que buscaba –y Hitler con él– no era satisfacer su demanda, sino hacer que la tensión escalara hasta un punto de no retorno.

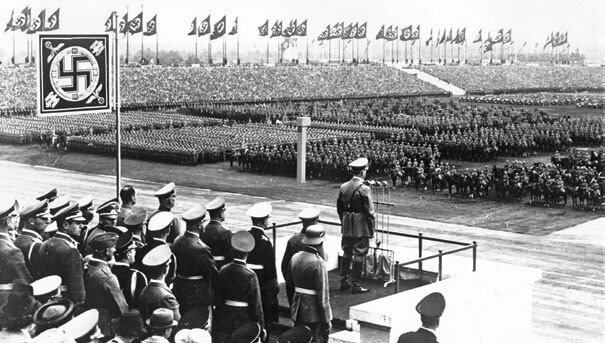

Henlein decidió ganar tiempo y no responder hasta que le llegara una señal de los nazis. Esta se produjo en el discurso que el Führer pronunció en Núremberg el 12 de septiembre como clausura del Congreso del Partido Nazi. Dedicó gran parte del mismo a los Sudetes, pintando un escenario de persecución de los alemanes y reafirmando su voluntad de ir a la guerra si era preciso. El tono beligerante sembró la alarma en Gran Bretaña y activó el plan de reunirse directamente con Hitler, algo a lo que Runciman se negaba por creer que comprometería su independencia. De este modo, el propio primer ministro Chamberlain tomó un avión hasta el refugio bávaro de Hitler en Berchtesgaden, donde se produjo una reunión de Estado al máximo nivel el 15 de septiembre.

Decisivos días de septiembre

Con esta concesión, el líder nazi se creció: durante las tres horas que duró la reunión, insistió en exigir que Gran Bretaña aceptase el derecho de autodeterminación de los Sudetes como condición previa a cualquier acuerdo. Al día siguiente, Chamberlain se reunió con su homólogo francés, Édouard Daladier, y ambos diseñaron un plan por el que pedían a Checoslovaquia que cediera a Alemania todos aquellos territorios en los que la población de origen alemán supusiera más del 50% del total. Benes se negó terminantemente.

El 17 de septiembre, Hitler ordenó crear un cuerpo paramilitar llamado Sudetendeutsches Freikorps, que puso en marcha una estrategia terrorista en la frontera entre Alemania y Checoslovaquia. Con el fantasma de la guerra cada vez más cerca, Chamberlain volvió a Alemania el día 22. Se reunió con Hitler, esta vez en Colonia, pero al Führer ya no le bastaba con los Sudetes: Checoslovaquia entera debía ser disuelta y su territorio repartido entre Alemania, Polonia y Hungría. Tras tensas conversaciones, aparentó dar marcha atrás y aceptó conformarse con los Sudetes siempre y cuando la población checa fuera evacuada antes del 1 de octubre.

Pero, a la mañana siguiente, el Führer volvía a echar más leña al fuego: puso sobre la mesa un documento llamado Memorándum de Godesberg en el que reclamaba a Checoslovaquia la inmediata cesión de los Sudetes, no más tarde del 28 de septiembre a las 14:00 horas. En caso contrario, Alemania tomaría ese territorio por la fuerza.

Los Acuerdos de Múnich

Los checos rechazaron esta pretensión el mismo día 28 y comenzó una frenética carrera para parar la guerra. Chamberlain buscó la intercesión de Mussolini ante Hitler y, gracias a esta, se convocó una reunión de urgencia en Múnich. Los comparecientes: Alemania, Inglaterra, Francia e Italia.

La Cumbre de Múnich, celebrada a contrarreloj, se saldó con la vergonzosa aceptación por parte de Inglaterra y Francia del llamado “plan italiano”, que no era en realidad sino el de Hitler: se les daba permiso de facto a los alemanes para ocupar militarmente los Sudetes. Los Acuerdos de Múnich fueron firmados a la 1:30 de la madrugada del 29 al 30 de septiembre de 1938 por Hitler, Chamberlain, Daladier y Mussolini.

El presidente checoslovaco Edvard Benes, el gran ausente, fue informado de que podía aceptar esta situación o enfrentarse a Alemania sin esperar ayuda de las potencias democráticas. Así las cosas, se resignó. Alemania, que completó en diez días la ocupación, volvía a salirse con la suya, y el mundo daba un paso más hacia una nueva conflagración.

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: