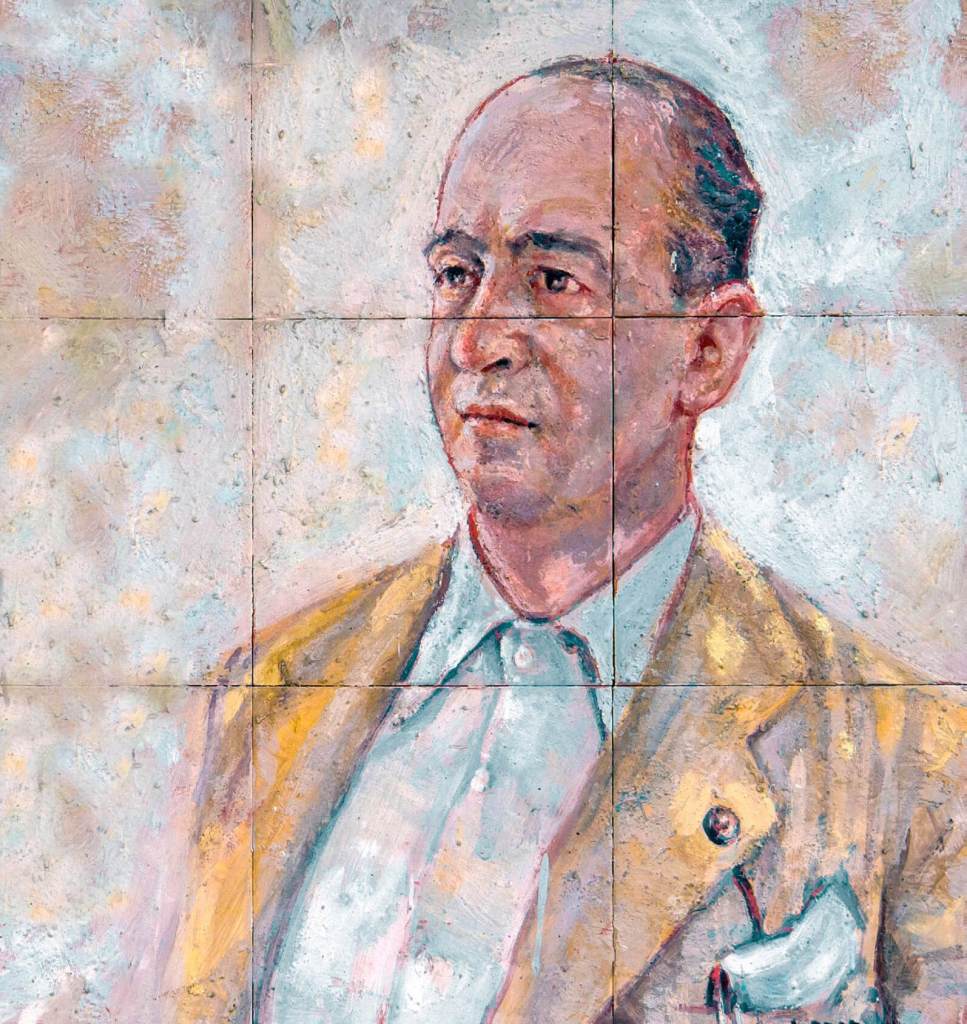

El anarquista sevillano Melchor Rodríguez había estado preso en demasiadas ocasiones: con la Monarquía, con Primo y con la República; para él había poca diferencia entre unos gobiernos que, según los anarquistas, nunca quisieron la mejora de vida de la clase obrera. Su labor por los presos venía de mucho antes de la guerra: ya recogía dinero para los sindicalistas encarcelados y denunciaba los desmanes de los primeros tiempos de la República, con más de 100 obreros asesinados al año por la policía.

Cuando estalló la Revolución en Madrid, tras el golpe de Mola del 18 de julio del 36, acababa de ser liberado de la Modelo y se encontró con la cara más sañuda de la represión. Muchos en la izquierda se dispusieron a acometer venganzas personales y se fusilaba sin control. Desde los primeros días de guerra expidió salvoconductos, con su grupo de la FAI, Los Libertos, y decenas de personas fueron cobijadas por ellos, sacadas de los centros de detención y tortura y llevadas a las embajadas para salir de España, o puestas a disposición de la justicia para que se las juzgara con garantías.

Todo esto lo hicieron ante la sorprendida mirada de muchos de sus propios correligionarios. Melchor salvó la vida de decenas de personas desde esas primeras semanas, y a algunos los mantuvo refugiados en su casa hasta el 1 de abril del 39. Muchos de ellos le traicionaron: lo abandonaron –a él y a su familia– en el peor momento.

En noviembre del 36, fue nombrado delegado especial de prisiones por el ministro anarquista Juan García Oliver. Alguien debía detener los fusilamientos masivos en Paracuellos y las sacas en las cárceles. Melchor dictaminó que ningún preso podría salir sin su firma personal entre las ocho de la tarde y las ocho de la mañana. Así, deteniendo el descontrol, se enfrentó a muchos comunistas, socialistas y anarquistas. Le llegaron a acusar de fascista, pero Melchor era un anarquista muy conocido desde hacía años y los obreros no tenían dudas sobre sus principios.

Las presiones consiguieron apartarlo de su labor en las prisiones varias veces –días en que volvían las sacas–, pero él no cejó hasta que las autoridades republicanas controlaron de nuevo la justicia. A pesar de sufrir varios atentados de su propio bando, protegió a más 13.000 presos de cualquier represalia (recordemos la matanza en la cárcel de Guadalajara o en la Modelo, justo antes de que él fuera Director de Prisiones).

La prisión de Alcalá de Henares

Quizá el hecho más notable, más heroico, sucedió en la cárcel de Alcalá de Henares, donde salvó la vida directamente a 1.532 presos. Contuvo, solo con su voz, encaramado sobre un coche, a una turba que buscaba venganza por un bombardeo fascista sobre la población civil que había asolado la ciudad complutense minutos antes. Convenció a la masa enfurecida de que había ordenado repartir armas a los presos para que se defendieran si entraban; por supuesto, era un farol. Les avisó de que para atravesar la puerta interior tendrían que dispararle a él primero, acción que casi llevó a cabo un miliciano. Melchor se abrió la camisa y gritó: “¡Dispara, cabrón!”. El miliciano lo pensó, dudó y bajó su fusil. A partir de ahí, la tensión disminuyó.

Sin duda, haber sido torero le quitaba el miedo a enfrentarse a cualquier peligro. En aquella cárcel se encontraban figuras que luego tendrían gran relevancia en el nacionalcatolicismo: Blas Piñar, Martín Artajo, los hermanos Luca de Tena, Sánchez Mazas, Muñoz Grandes, Serrano Suñer, Fernández Cuesta o Bobby Deglané, todos enemigos ideológicos de Melchor. Fueron estos quienes lo bautizaron como el Ángel Rojo.

Apartado de su cargo en prisiones, con amenazas de muerte de los comunistas, lo nombraron concejal de cementerios. Allí, como diría su sobrino Pepe Ramos, “se ocupó de los muertos igual que se había ocupado de los vivos” y estableció un régimen de visitas para que los familiares de cualquier tendencia política pudieran cuidar sus lápidas y visitar y enterrar dignamente a sus muertos.

Discurso al pueblo de Madrid

Un episodio curioso fue el sepelio de Serafín Álvarez Quintero. Melchor le había prometido al dramaturgo colocar una cruz en su ataúd, algo insólito y prohibido en Madrid en aquella época (abril de 1938). La ocultó dentro de su chaqueta y, delante de todo el mundo, la ajustó como si nada sobre la tapa del cajón de su amigo. Él era ateo y anarquista, recordemos.

En los días finales de la guerra, después del controvertido golpe de Casado contra los comunistas, la CNT le ofreció llevar dinero a Francia con un par de salvoconductos. Su hija y él decidieron quedarse en Madrid para seguir protegiendo a los que tenían en casa, y fue Celedonio Pérez quien se encargó de cumplir con el encargo del sindicato.

Cuando fue nombrado alcalde de Madrid, dirigió por radio un discurso memorable a la sufrida población para que entregaran la capital a los fascistas sin pegar un solo tiro, cosa que hicieron. Así se salvaron otra vez cientos de vidas. Lo que no pudo detener, por desgracia, fue la represión posterior. También contuvo los planes de parte de la CNT de volar las principales calles de la ciudad con dinamita al paso de las tropas fascistas, por creer que morirían miles de inocentes.

El “premio” por su labor fue la pena de muerte, luego conmutada por 20 años y un día, de los que cumplió cinco años en la provincia de Cádiz. “Puerto de Santa María, presidio de mi tormento, de hombres vivos, mitad muertos”, escribió. Allí, un funcionario le ofreció un colchón y eso le salvó la vida, porque era costumbre regar el suelo de las atestadas celdas justo antes de dormir para que los presidiarios contrajeran todo tipo de enfermedades. Sin dientes y enfermo, llegó a Madrid y dedicó el resto de su vida a trabajar por los presos, esta vez sus amigos, gracias a que muchos de los que había salvado ahora tenían puestos de relevancia en el gobierno.

La medalla a un anarquista

En 1964, al famoso locutor de radio Bobby Deglané, salvado por Melchor en Alcalá, se le ocurrió la idea de otorgarle una medalla. Cantó las 40 a… se llamaba aquel programa radiofónico. Bobby decidió que sería más mediático dársela ex aequo junto al capitán Palacios, uno de los supervivientes de la División Azul. Según testigos, el Circo Price de Madrid estaba abarrotado: era la primera vez que a un reconocido anarquista se le ponía delante un micrófono para que hablase para toda España. Melchor encarnó la reconciliación, la unión de las dos Españas, y la gente lloró a lágrima tendida. Otros muchos criticaron que aceptara aquel homenaje, pero él siempre fue un alma libre.

El Ángel Azul del cabo Matxitxako

Aún más desconocido es el caso de Manuel Calderón. Este vasco de Deva, de familia militar, fue entregando los episodios de sus memorias a cambio de cenas en el restaurante de su amigo Ramón Gorbeña. Olav Mazarrasa las recuperó y editó en 2016. Calderón se define a sí mismo: “Necesito a todos, quiero a todos, me intereso por todos”. No podía dejar que las ideas políticas se interpusieran entre la vida y la muerte.

Una de las batallas navales más duras de la guerra fue la del cabo Matxitxako, que enfrentó al crucero pesado Canarias, la joya de la corona rebelde, con varios escoltas armados republicanos. El Canarias debía cazar al Mar Negro, un barco que venía de México repleto de armamento para la República. En la travesía se topó con el Galdames, que transportaba parte del tesoro público de Euskadi (cinco toneladas de moneda fraccionaria, según el bloguero Alex Turrillas) y decenas de pasajeros de cierta relevancia del gobierno vasco. Iba escoltado por tres barcos que habían sido bien adaptados para la guerra (entre ellos, el bou Nabarra), pero que no podían competir con el Canarias en velocidad, potencia o calibre de los cañones. Después de varios intercambios de disparos con las naves y la costa, el Canarias enfiló al Galdames, que se rindió; luego se enfrentó durante varias horas al Nabarra, que se encontraba en inferioridad de condiciones.

Los mandos del bou “rojo” lucharon hasta la muerte y decidieron hacerlo explotar y hundirlo antes que entregarlo. La mayoría de los valientes marineros murieron, pero 19 consiguieron saltar al agua y fueron recogidos por Calderón, capitán de tiro del Canarias, que preservó sus vidas, los llevó a tierra firme y les dio atención médica. Poco después le nombraron Ayudante Naval personal del Generalísimo, cargo que no le entusiasmaba por su enemistad con los falangistas y los tejemanejes del poder de las camarillas que rodeaban al Caudillo.

Meses después, recibió una carta de los 19 marineros, que habían sido condenados a muerte y rogaban su mediación. Calderón le relató a Franco la batalla y la valentía de estos hombres –a Franco las historias de heroísmo guerrero siempre le apetecían, aunque fuesen del enemigo– y, días después, el Caudillo se le acercó: “¿Usted pidió el indulto de la tripulación del Nabarra? Pues coja un coche, se presenta en la cárcel de Ondarreta y se los lleva a la calle a tomar chipirones”.

Padrino de anónimos y famosos

Fuese o no idea de Franco lo de los chipirones, el caso es que, ante la incredulidad del director de la prisión (que eso del perdón no era costumbre militar, ni de Franco), se liberó a los penados, que no daban crédito. Por supuesto, no le dejaron pagar los calamares que se tomaron en la parte antigua de Fuenterrabía.

Calderón se ocupó personalmente de que los marineros del Nabarra encontraran trabajo e incluso los avaló con su propio dinero. Como muestra de agradecimiento, estos le hicieron padrino de una treintena de hijos; entre otros, el etarra Apala (Miguel Ángel Apalategui, al que Calderón calificaría por ello de “mal español”) o el boxeador Urtain, del que se conserva una carta a Calderón del 72: “Los españoles no me dan de comer, eso lo hacen mis puños y las hostias que recibo (…). Besos de su aijao que tanto le quiere”. Manuel siempre mantuvo una estrecha amistad con los del Nabarra, hasta su muerte.

Acabó la guerra como comisionado de canje de prisioneros en la frontera francesa, donde intervino en varios intercambios junto a aquel “invento” del Comité de No Intervención anglofrancés. Pero su obsesión era reconstruir la maltrecha flota pesquera vasca, que había quedado rota tras la contienda por la masiva huida a Francia. Pagó de su bolsillo una gira por la costa francesa para atraer a tantos pescadores como pudiese con la promesa de salvaguardar sus vidas y sus haciendas si le prometían no tener delitos de sangre.

Muchas de las propiedades habían sido tomadas de prestado por caciquillos, carlistas y falangistas. Tan solo mintió Alejandro Urrusolo, que había ejercido labores de torturador en un centro de detención, con denuncias y testigos que lo identificaban. No debió ser fácil conseguir que aquellos “rojos” volvieran como si tal cosa y se ganó por ello la animadversión de buena parte de la Falange y los carlistas, que le llegaron a acusar de rojo (como a Melchor le habían acusado los suyos de fascista). En total, fueron 713 los que volvieron a faenar en Euskadi, con lo que casi se recompuso la desarbolada flota vasca.

La Gestapo, tras sus pasos

Vigilado por la Gestapo, salvó de la horca a varios pescadores franceses comunistas, lo que le valió su simpatía y le permitió conseguir que los españoles tuvieran permiso de faena más arriba de San Juan de Luz. También guardó en su casa decenas de obras de arte, alhajas y dinero que potentados franceses le dieron para protegerlos del expolio nazi. Siempre incómodo para el poder, humanista y vividor, en el 43 se quejaba al Generalísimo del acoso de Falange y los alemanes, a lo que Franco respondió: “Hay que reconocer, Calderón, que usted de falangista no tiene nada”. Y Manuel apuntó: “¡Ni usted tampoco!”.

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: