En 1919, Francia saboreaba por fin la paz y la victoria, y los parisinos solo pensaban en olvidar el dolor y la muerte, recuperar las ganas de vivir y divertirse. Toda la ciudad se lanzó a un frenesí alimentado por el American Way of Life, cuya máxima expresión era el automóvil, símbolo de modernidad que invadía calles y avenidas. El consumo de masas importado de EE. UU. se incrementó gracias a las facilidades que ofrecían la venta a plazos y los créditos bancarios.

La arquitectura y el diseño no fueron ajenos a esos nuevos tiempos. Tras el éxito de la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industriales Modernas de París (1925), el art déco impregnó la arquitectura, la pintura, la escultura y hasta el cine, que entonces daba sus primeros pasos. El mejor ejemplo, Metrópolis (1927, Fritz Lang).

Crear para las masas

Los dos grandes artífices de la arquitectura moderna fueron Le Corbusier, incansable agitador cultural que aportó muchísimas ideas innovadoras, y Walter Gropius. Este último fundó la Bauhaus, una escuela donde se intentó crear de una forma distinta. “Si no te portas bien, irás a parar a la Bauhaus”, solían amenazar los padres burgueses alemanes a sus hijos díscolos, ya que, según su criterio, nada podía resultar más inquietante y escandaloso que aquellos locos de ropas estrafalarias y extrañas obras, que aspiraban a convertir el mundo en un lugar más cómodo y amable utilizando las máquinas.

Partiendo del minimalismo y las líneas simples, buscaban producir objetos modernos y prácticos de uso cotidiano. En los talleres se fusionaba la parte artística con la artesanía y la ingeniería con el fin de crear diseños que se produjeran en masa. El movimiento se concibió como un todo en el que tenían asimismo cabida la fotografía, el teatro, la moda, el mundo editorial…

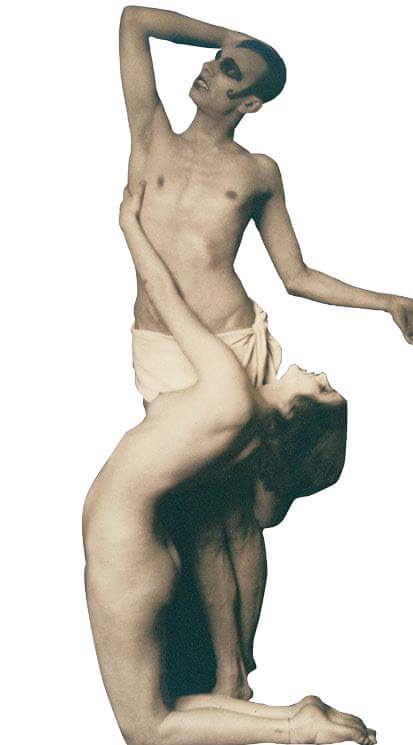

Al inicio de la década estaba claro que solo eran libres los varones, así que algunas mujeres decidieron imitarles en el vestir, usando ropas masculinas y disimulando sus “atributos”. Exhibían silueta rectilínea, sin apenas marcar la cintura, y el cabello muy corto; bailaban charlestón y aspiraban el humo de cigarrillos en largas boquillas. Unas cuantas se atrevían incluso a llevar esmoquin o traje y corbata. La mujer delicada daba paso a la inconformista y libre, bautizada garçonne por el título de una novela de Victor Margueritte de 1922, un best seller cuya protagonista masculiniza su aspecto para ser independiente.

La moda seguía las directrices estéticas del momento, y estas salían de París y Berlín. Expresionismo, dadaísmo, cubismo, vorticismo y otros “ismos” influían en la ropa. Modas y vanguardias iban más de la mano que nunca. Pero el estilo garçonne, muy criticado, fue mucho más que una apariencia o capricho: era el símbolo de un nuevo tipo de mujer que reivindicaba sus derechos. Aquellas figuras andróginas personificaban la rebelión, querían tomar las riendas de su existencia.

Pese a la influencia francesa, también de EE. UU. llegaba un nuevo modelo de mujer que intentaba liberarse. Su máxima expresión era la flapper, que parecía sacada de la novela El gran Gatsby (1925), de Francis Scott Fitzgerald, llevada al celuloide en varias ocasiones. Este modelo andrógino popularizado por el cine era el de las jóvenes que sustituyeron el corsé por la falda corta y el pelo corto, que escuchaban jazz y bailaban alocadamente, que fumaban y bebían sin complejos, que conducían, a menudo a gran velocidad. Ese desenfreno juvenil lo representaban muy bien una afroamericana establecida en París y su minifalda de plátanos de felpa: Joséphine Baker.

Nace la mujer moderna

Tras la frívola imagen de plumas y flecos, los 20 rompieron con el ideal de belleza femenino y lo moralmente correcto. Un grupo de mujeres se salía de la norma para evidenciar que, aunque no querían ser como los hombres, tampoco se conformarían con que las dominasen. Se las seguía considerando amas de casa, pero algo estaba cambiando. Durante la Primera Guerra Mundial, con los hombres en el frente, se las habían arreglado solas. Su incorporación al trabajo, aunque fugaz, había provocado un despertar y una necesidad de alcanzar la independencia económica. Además, tras los horrores y penurias de la contienda, nació un ansia de disfrutar de la vida sin privarse de nada, aunque eso incluyese actitudes mal vistas.

Antes de 1920, en algunos países pioneros como Nueva Zelanda, Australia, Finlandia o Noruega, las féminas ya podían ejercer su derecho al voto. Las estadounidenses pudieron hacerlo en 1920 y las británicas en 1928, mientras que las españolas habrían de esperar hasta 1933 y las francesas hasta 1944. Pese a todo, algunas francesas se apuntaron a vivir como querían. Simplemente, aspiraban a ser dueñas de su propia existencia y eso significaba desafiar las convenciones. Y el lugar ideal para vivir a su aire lo encontraron en París. La capital francesa y Berlín fueron las dos grandes ciudades del pecado, donde bullían el arte, la cultura y la vida, avivadas por una tolerancia que abrió la puerta al erotismo y la permisividad.

Cuando París era una fiesta

Tras las restricciones de la guerra, París se convirtió en el centro de la modernidad y la creatividad. Francia representaba los derechos humanos y la libertad, y su capital, la ciudad más cosmopolita del planeta, se convirtió en tierra de acogida y, gracias a la presencia de numerosos artistas, también en tierra de vanguardias. La mayoría de los creadores se instalaron en Montparnasse, que desbancó a Montmartre como barrio artístico.

Aunque París siempre ha sido “pícara”, en los 20 alcanzó un alto nivel de lo que muchos llamarían perversión. No solo se toleraban la independencia y la excentricidad, sino que se alentaban. El país del libertinaje era el primer productor de novelas eróticas, lideraba la industria de las fotografías audaces y producía películas pornográficas a gran escala. La prostitución era legal y proliferaban los burdeles, donde se satisfacía cualquier gusto y donde pintores e ilustradores buscaban inspiración. Los había de mala muerte, que explotaban salvajemente a las trabajadoras, y de gran lujo, como Le Chabanais; y hasta uno que solo atendía a sacerdotes. En total, 221 registrados. El sexo estaba presente las 24 horas del día.

Muchos exsoldados americanos, que se habían acostumbrado al erotismo de París durante la contienda, volvieron, y esta vez con dinero. El dólar era más fuerte que el franco y el vino mucho más barato que en su país, donde imperaban las mentes estrechas y la Ley Seca. Había recién llegados de muchas nacionalidades –incluida la española–, pero abundaban los estadounidenses, que desembarcaron llenos de sueños de convertirse en escritores, pintores, directores de cine…

Reclamo de artistas

Mezcla de oficina, sala de estar y escenario, en los bares y cafés de Montparnasse –“el ombligo del mundo”, según el escritor Henry Miller– se reunían los “genios”: Hemingway, Matisse, Chagall, Joyce, Fitzgerald, Picasso, Modigliani, Tzara… Por allí se movía también, llegado de Brooklyn, Man Ray, que al no poder subsistir con la pintura la cambió por la fotografía. Retrató así a las personalidades del momento, entre ellas a James Joyce, que logró publicar su obra maldita, el Ulises, gracias a una americana: la librera Silvia Beach.

Y a Montparnasse llegó el gran amor de Ray: Alice Prin, una auténtica exhibicionista que cambió su nombre por Kiki. “La reina de Montparnasse” era, literalmente, una mujer libre: iba donde quería, hacía lo que quería y con quien quería. Modelo y amante de muchos artistas, de su colaboración con el fotógrafo surgieron algunas de las mejores imágenes surrealistas.

En 1924, de la mano de André Breton, vio la luz el Primer Manifiesto Surrealista, que defendía el automatismo psíquico y el dictado del pensamiento sin ataduras. Breton, Salvador Dalí, Luis Buñuel, Giorgio de Chirico y otros ansiaban transformar el mundo y cambiar la vida a través de los sueños. Sus enemigos eran los burgueses, los sacerdotes y los militares, y sus armas, la escritura automática, soñar despiertos, la hipnosis…

Antes del surrealismo, el dadaísmo había prendido la mecha de la rebelión. Nacido oficialmente en 1916 en el Cabaret Voltaire de Zúrich –que en realidad era un café–, su impulsor fue el escritor Hugo Ball, aunque su principal embajador sería el rumano Tristan Tzara. Inconformistas profesionales, los dadaístas eran “antitodo”. Desde Montparnasse, los artistas Francis Picabia, Jean Arp y Marcel Duchamp y el compositor Eric Satie, entre otros, iniciaron una guerra contra las convenciones y el buen gusto, bajo el lema “todo para hoy” y con la transgresión como bandera.

Entre los artistas de París había mujeres, y muchas de ellas abiertamente lesbianas. El terreno lo habían abonado Gertrude Stein y su pareja, Alice B. Toklas, dos judías de California interesadas en el arte y la literatura. Poetisa y dramaturga, Stein fue una de las primeras coleccionistas de la obra de Matisse, Braque y Picasso, y convirtió su salón en un museo.

A él acudían, en busca de consejo, artistas y también un grupo de escritores estadounidenses a los que ella misma dio nombre: “No respetáis nada. Os matáis a beber. Sois una generación perdida”. Entre ellos estaban John Dos Passos, John Steinbeck, Scott Fitzgerald y Ernest Hemingway, quien, recordando aquella época, diría: “Éramos tan pobres, pero tan felices…”.

Americanos en la Ciudad de la Luz

Otra americana escritora, lesbiana y con salón propio en París era Natalie Barney. En su casa había un espacio reservado a las mujeres, a las que colmaba de atenciones. Y los viernes la abría a los artistas. “Viviré como yo quiera”: esa fue su declaración de principios, y la cumplió a rajatabla.

Los estadounidenses, en este caso de raza negra, trajeron el jazz que sonaba en los clubes de Montmartre, donde estaba el famoso cabaré Moulin Rouge. Algunos se casaron con chicas blancas, algo imposible en su país. Abarrotado de locales, el barrio se convirtió en un nuevo Harlem donde no había segregación y donde no paraban de llegar nuevos ritmos, entre ellos el charlestón.

Entre los afroamericanos asentados en París estaba la mencionada Joséphine Baker, cuyo erótico espectáculo la transformó en un símbolo de sexo y liberación. Aquella bailarina, tan alocada como su tiempo y que bailaba semidesnuda, era la vedette de la Revista Negra (Revue Nègre).

Emblema del hedonismo

Rival de París, a Berlín, la capital europea del sexo en los 20, se la conocía como “la Shangri-La del Spree”. El aire de Berlín olía a libertad, la que da saber que no tienes que ocultarte seas como seas. Tras la guerra había surgido un nuevo Estado democrático, la República de Weimar, y muchos pensaron que con una democracia ya no debía haber censura ni en el teatro, ni en la literatura, ni en el cine… ni en la vida. Con esa filosofía se instituyó como centro del hedonismo.

De repente, todo valía. En sus casi 50 teatros, como el Metropol o el Apolo, las mujeres salían desnudas, solas o en parejas de bailarinas eróticas. Y había clubes de todo tipo: de striptease, sexuales, para gays y lesbianas… De estos últimos, unos 160 en total. Era la gran ciudad gay-friendly del mundo.

Con todos estos atractivos, además de ser un imán para artistas y escritores, Berlín fue también un imán para los turistas que, conocedores de su inflación descontrolada, acudían para aprovechar la oferta de sexo más barata del continente. Muchos berlineses arruinados habilitaron sus viviendas como casas de placer; amas de casa y adolescentes se convertían en prostitutas, y los padres, en proxenetas. Hasta 100.000 trabajaban en la ciudad cada noche.

Pese a ser baja y robusta, y a su desagradable voz, la artista preferida de los berlineses era Claire Waldoff, que cantaba sobre sexo sin pudor. “La reina del cabaré” fue, asimismo, un icono para lesbianas de todo el mundo. Aunque, si hubo una diosa sexual en Berlín, esa fue la actriz Anita Berber. Se hizo famosa por sus números eróticos; alardeaba de su bisexualidad y de su predilección por el alcohol y las drogas y terminó prostituyéndose. Murió a los 29 años. “La puta escarlata de Babilonia”, como algunos la llamaban, protagoniza un conocido cuadro de Otto Dix, maestro del expresionismo.

El fin de la “locura”

Con la llegada del nazismo, los berlineses pagarían un precio muy alto por aquellos años en que su ciudad había sido un crisol mezcla de sexo, arte y política. Y, con el Crac de 1929, el dinero se acabó y los estadounidenses abandonaron París. Mientras Hitler clamaba contra judíos, negros y homosexuales, Europa se escoraba hacia la ultraderecha y se extendía la idea de que era mejor una sociedad conservadora y “decente”. De la noche a la mañana se terminaron la fiesta, la creatividad y la libertad. Con el fin de la década, aquel paréntesis se cerró y la “locura” se extinguió.

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: