La historia de la ciencia está repleta de momentos inesperados, instantes en los que un hallazgo fortuito cambió para siempre nuestra comprensión del mundo. Aunque solemos imaginar a los grandes científicos como mentes metódicas que siguen un plan preestablecido, la realidad es que muchos de los descubrimientos más importantes han sido producto del azar. Sin embargo, no se trata solo de suerte: la clave está en la capacidad de reconocer la importancia de lo inesperado y aprovecharlo.

Desde el descubrimiento de la penicilina por Alexander Fleming hasta la invención del velcro inspirada en la naturaleza, la ciencia ha avanzado muchas veces gracias a la serendipia. Pero ¿qué es exactamente la serendipia? Se trata de esos hallazgos inesperados que ocurren cuando se busca otra cosa, una especie de accidente afortunado. Sin embargo, no basta con tropezar con un descubrimiento; se necesita una mente preparada para reconocer su valor y desarrollarlo.

Uno de los ejemplos más fascinantes de esta dinámica es el descubrimiento del fósforo en 1669 por Hennig Brand, un alquimista alemán que, lejos de buscar un nuevo elemento químico, intentaba convertir la orina en oro. Brand no consiguió fabricar oro, pero sí aisló por primera vez un elemento químico de manera artificial, un avance que sería crucial para el desarrollo de la química moderna.

Este patrón se repite a lo largo de la historia. Wilhelm Röntgen descubrió los rayos X mientras experimentaba con tubos de vacío; Charles Goodyear encontró el proceso de vulcanización del caucho tras un accidente en su laboratorio; e incluso el microondas nació cuando Percy Spencer notó que una barra de chocolate en su bolsillo se derretía cerca de un magnetrón. En cada caso, la casualidad fue el punto de partida, pero el verdadero avance vino de la curiosidad y la perspicacia del investigador.

El libro La ciencia y el azar, de Mireia Ortega y publicado recientemente por Pinolia, nos sumerge en este fascinante mundo de descubrimientos accidentales, recorriendo más de tres siglos de historia para demostrar que la ciencia no es solo planificación y método, sino también observación, curiosidad y una pizca de suerte. Al final, nos deja una lección fundamental: en la ciencia, como en la vida, estar abiertos a lo inesperado puede marcar la diferencia entre el fracaso y el descubrimiento.

Si quieres descubrir más, no te pierdas a continuación un extracto en exclusiva del primer capítulo de La ciencia y el azar.

El fósforo blanco (1669), escrito por Mireia Ortega

La primera de nuestras serendipias nos lleva hasta la ciudad de Hamburgo. El año es 1669. Los protagonistas, cincuenta cubos de orina y el alquimista Hennig Brand. Sí, he dicho orina y he dicho alquimista. Empecemos por lo segundo.

Los alquimistas pueden parecer personajes más propios de la literatura fantástica y medievaloide que no de un libro de divulgación científica como el que pretende ser este que tienes en tus manos, pero esta distinción, tan clara hoy en día, no lo era tanto en el siglo XVII. De hecho, ese fue el momento donde nació la ciencia moderna, la revolución que ahora nos permite distinguir tan fácilmente un científico de un alquimista o un mago. Fue un proceso que empezó con el Renacimiento y se prolongó durante la Edad Moderna, siendo muchos los pensadores que contribuyeron a separar lo que es ciencia de lo que no lo es. Desde un punto de vista estrictamente científico tal y como ahora lo entendemos, deberíamos citar a Leonardo da Vinci (1452-1519), Nicolás Copérnico (1473-1573), Galileo Galilei (1564-1642) y Johannes Kepler (1571-1630). Todos ellos tenían en común que intentaban aplicar unas reglas metódicas y sistemáticas para alcanzar la verdad, lo que actualmente es la base de toda ciencia y se resume en el método científico.

El método científico está sustentado por dos pilares fundamentales: la reproducibilidad y la refutabilidad. Es decir, un experimento debe poderlo repetir cualquier persona en cualquier lugar para, con las mismas condiciones, llegar al mismo resultado. Y, además, la conclusión a la que llegue dicho experimento debe poder ser refutada. Así, aunque no lo parezca, en la ciencia no hay ninguna verdad absoluta, sino más bien verdades todavía no refutadas. Lo que hoy creemos que sabemos, puede que futuras investigaciones lo desmientan. Del mismo modo que la ciencia nos permite conocer más y entender mejor de lo que podían nuestros predecesores, debemos aceptar que también lo hará a nuestros sucesores.

La necesidad de seguir un método riguroso en realidad ya la plantearon los clásicos de la Antigua Grecia, como Sócrates (470-399 a. C.), Platón (427-347 a. C.) y Aristóteles (384-322 a. C.). Pero fue René Descartes (1596-1650) quien en su Discurso del método define por primera vez las reglas para dirigir bien la razón y buscar la verdad en las ciencias. Y sí, Descartes era más filósofo que científico, pero entonces el conocimiento todavía se consideraba unitario y no estaba fraccionado. Otros filósofos que contribuyeron a la consecución del método científico y la ciencia moderna fueron Francis Bacon (1561-1626), Blaise Pascal (1623-1662), Baruch Spinoza (1632-1677), John Locke (1632-1704), Nicolás Malebranche (1638-1715), David Hume (1711-1776), Immanuel Kant (1724-1804) y Georg Hegel (1770-1831).

Resumiendo, el método científico se refiere a la serie de etapas que hay que recorrer para obtener un conocimiento considerado válido desde el punto de vista de la ciencia, utilizando instrumentos fiables que permitan dar resultados objetivos que minimicen la influencia en el proceso de quien los esté manipulando. Aunque no existe una clasificación única ni tan siquiera a la hora de considerar cuántos métodos distintos existen ni cuántas fases conllevan, dentro de la comunidad científica hay un cierto consenso respecto a los siguientes cuatro pasos:

- Observación: es el punto de partida, el análisis sensorial sobre algo (una cosa, un hecho, un fenómeno) que nos despierta curiosidad o que nos genera preguntas de las que desconocemos la respuesta. Las observaciones deben ser detenidas y concisas, claras y numerosas, pues de ellas dependerá en buena medida el éxito del proceso.

- Hipótesis: es la explicación pendiente de comprobación que le damos al hecho o fenómeno que hemos observado con anterioridad. Es, pues, una idea que será sometida a examen para confirmar su veracidad.

- Experimentación: ¡esta es la fase más divertida para la mayoría de nosotros! Aquí es donde se prueba o experimenta para vericar o falsar la hipótesis anterior. El experimento debe permitirnos confirmar la hipótesis o descartarla, parcialmente o en su totalidad.

- Conclusión: Finalmente se llega a reportar un informe de los resultados, para establecer una teoría a partir de los resultados obtenidos. Será una verdad científica hasta que nuevos avances puedan refutarla. A grandes rasgos, esta sería la «receta» para hacer ciencia. Una cosa que está muy clara en el siglo XXI, pero que hace quinientos años todavía se estaba asentando.

Los alquimistas

Los alquimistas surgieron en el antiguo Egipto. Llevaban a cabo experimentos con elementos básicos y su objetivo era entender los misterios del universo. O sea, como los científicos. Pero no sería correcto llamarlos como tal, ya que la mayoría de las veces se regían por principios más bien esotéricos y supersticiosos. Aun así, permitidme que os hable un poco de ellos, porque sí que dieron lugar a muchos datos interesantes.

Una de las principales obsesiones de los alquimistas, especialmente en Europa durante la Edad Media, era encontrar una manera de transformar los metales básicos, como el plomo o el aluminio, en oro. Aunque no hubiera ninguna prueba de ello, daban por seguro que era una hazaña posible y que existía una sustancia legendaria capaz de conseguirlo: la piedra filosofal. Este era su nombre más conocido, pero también había muchos más, desde piedra de la sabiduría a elixir de la vida eterna. Era más un concepto que una roca con una forma conocida.

El supuesto logro se conseguía envolviendo en cera o en papel un fragmento de la piedra filosofal y arrojándola sobre el metal que se desea transmutar. Al cabo de un breve lapso de tiempo, el metal se habría convertido en oro, un proceso que hasta tenía un nombre así como muy importante: crisopeya.

Puede parecer más bien un ejemplo de wishful thinking, aquello de que, si crees firmemente en algo, sucederá solo, porque sí. Pero la verdad es que el pensamiento no es tan descabellado como nos podría parecer en un primer momento. Hasta tiene como base cierta lógica científica si pensamos en las reacciones químicas en las que podemos observar cómo ciertas sustancias reaccionan al mezclarse con otras.

Por ejemplo, muchas sustancias se oxidan al contacto con el oxígeno presente en el aire que respiramos, como es el caso del hierro. Aun así, por mucho que el cambio de aspecto nos pueda hacer pensar que se ha formado un nuevo elemento, esto no es así. Para pasar de un elemento a otro habría que cambiar la cantidad de protones y neutrones del núcleo de los átomos, pero las reacciones químicas carecen de la energía suficiente para hacer algo así. Esto que hoy la ciencia nos ha permitido saber era un hecho completamente desconocido en esa época.

Así que los alquimistas intentaban por todos sus medios hallar esa sustancia transformadora y lo hacían con todo lo que tenían a su abasto. Se propusieron varios ingredientes como candidatos para realizar la mezcla capaz de proporcionar la piedra filosofal, desde la pirita (un mineral muy común compuesto por hierro y azufre que al golpearlo con ciertos metales desprendía una chispa) al rocío que se acumula en las plantas por la mañana.

El poder transformador de la piedra filosofal no era lo único que despertaba tanto interés, sino también los datos que provenían de los tratados de filósofos de la antigua Grecia, donde se hablaba de que la supuesta sustancia también podría tener el poder de curar males y enfermedades y devolver la juventud solo con una infusión de su polvo, convirtiéndose también así en un elixir que podía alargar la vida. Puestos a imaginar, ¿por qué no hacerlo a lo grande?

A partir de aquí, las descripciones eran bastante fantasiosas, como que al beberla se caían la piel, el pelo y las uñas, y de debajo de ellos emergía un cuerpo joven y sano, libre de cualquier enfermedad. Incluso después de beber dicha infusión ya no se necesitaba ingerir ningún alimento, ya que te habías vuelto completamente inmortal. De hecho, en otro ejemplo de wishful thinking, los alquimistas también recurrieron al oro como sustancia perfecta que curaba enfermedades al actuar en nuestro organismo. Pero no sabían que este metal, que forma parte de los llamados metales nobles, tiene una gran resistencia química y es muy difícil de alterar o corroer, por lo que los intentos de presentarlo en lo que hoy llamaríamos un formato bebible supusieron una tarea de lo más complicada. Ahora, como a optimistas no les ganaba nadie, le pusieron nombre: oro potable. Pero fue lo único que obtuvieron: solo el ácido nítrico concentrado mezclado con ácido clorhídrico también concentrado en una proporción de una a tres partes de volumen permite obtener lo que llamamos agua regia, capaz de disolver el oro. Para desgracia de los alquimistas, esta disolución amarillenta es muy corrosiva y fumante, por lo que no puede ingerirse.

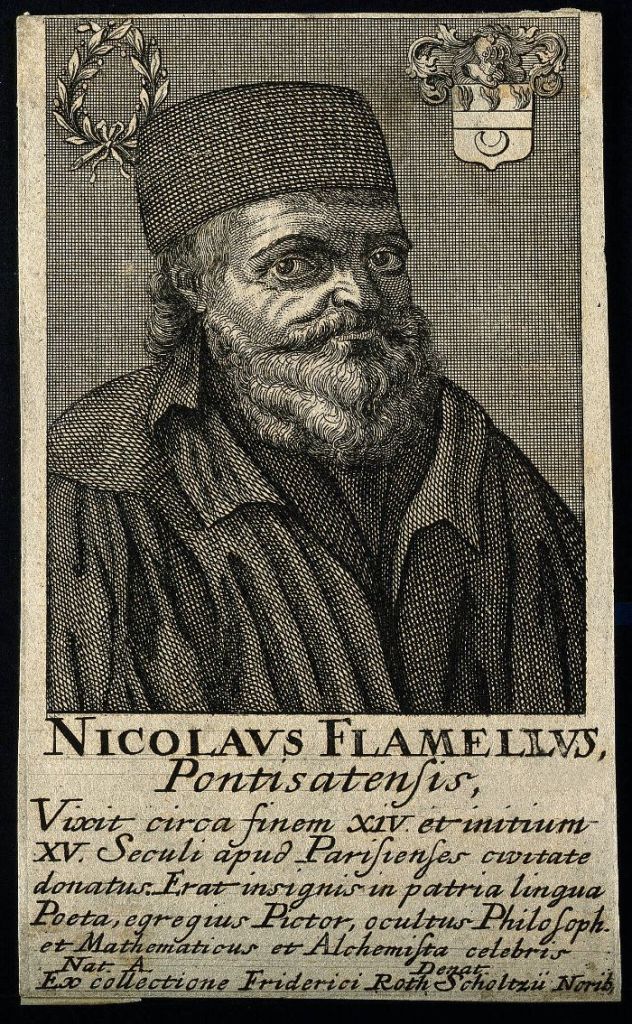

Nicolás Flamel, un alquimista francés de finales de la Edad Media, afirmó haber descubierto finalmente la piedra filosofal y haber logrado así la inmortalidad gracias a ella. Pero esta conclusión fue refutada por su propia muerte en 1418. No obstante, el nombre de Flamel seguramente les suene a los seguidores del mago Harry Potter. Flamel es mencionado en Harry Potter y la piedra filosofal y hasta aparece como personaje en el spin-offcinematográfico Animales fantásticos: los crímenes de Grindelwald, donde lo interpreta Brontis Jodorowsky (sí, el hijo de Alejandro Jodorowsky). Pero por mucho que los alquimistas nos hayan llegado como personajes de libros y películas más que como motivo de estudio académico, debemos tener en cuenta que este cambio llegó, precisamente, a finales del siglo XVII. De hecho, la obra que marca el fin de la Revolución Científica y la llegada de la ciencia moderna ya la he mencionado en la introducción: son los Principios matemáticos de la filosofía natural (Philosophiae naturalis principia mathematica) de Isaac Newton… quien, por aquel entonces, entre todos sus títulos, también contaba con el de alquimista.

Cincuenta cubos de orina

Ahora sí, podemos volver a la escena de ese Hamburgo de 1669, con los cincuenta cubos de orina que atesoraba el alquimista alemán Hennig Brand.

Brand había nacido alrededor del año 1630. Tampoco os puedo concretar mucho más porque la información sobre él es escasa: de familia relativamente humilde, fue aprendiz de vidriero, un ocio que bien pudo haberle dotado de habilidades que luego utilizaría en sus pesquisas alquimistas, como la manipulación de las altas temperaturas. También tuvo una faceta militar, participando en la guerra de los Treinta Años como oficial subalterno. Después de la muerte de su primera esposa, con quien tuvo dos hijos, se casó en segundas nupcias con una viuda adinerada llamada Margaretha quien por su lado ya tenía otro hijo.

Pero la auténtica pasión de Hennig Brand era la alquimia y el más alto objetivo de esa disciplina: encontrar la piedra filosofal. De hecho, parece ser que invirtió la dote recibida de su primera esposa en un laboratorio en el que prácticamente vivía. Y el interés principal de su segundo matrimonio era que los ahorros de su nueva esposa sirvieran para financiar sus investigaciones.

La línea de investigación de Brand, por llamarlo de alguna manera, consistía en combinar su propia orina con otras substancias. Siempre documentándose con diferentes tratados de alquimia, empezó intentando seguir una receta para convertir la orina concentrada en plata gracias al nitrato de potasio. El experimento fue un fracaso, pero él no cesó en su empeño.

Hasta llegar a esa noche de 1669. Esa vez, la prueba era de una magnitud mayor, pues pretendía convertir el orín en oro. Para ese experimento necesitaba una cantidad mucho más grande de la habitual, no podía ser suficiente con su propia orina. Y, aunque no sabemos de dónde la obtuvo, sí que nos ha llegado esta cifra de 50 cubos. Que, si de por sí ya no sería una acumulación muy agradable de mantener en el laboratorio, cabe añadir que, además, la había dejado reposar al sol durante dos semanas. Entonces, hervía el líquido hasta que quedaba como un sirope espeso separado en tres partes de diferente densidad: una más aceitosa y rojiza en la parte superior, una solución pastosa, esponjosa y oscura, y finalmente una sustancia salada. Brand descartó esta última y mezcló las otras dos, durante 16 horas a más de 300ºC. Teniendo en cuenta los sistemas de ventilación del siglo XVII, el olor en el laboratorio debía ser cuanto menos peculiar.

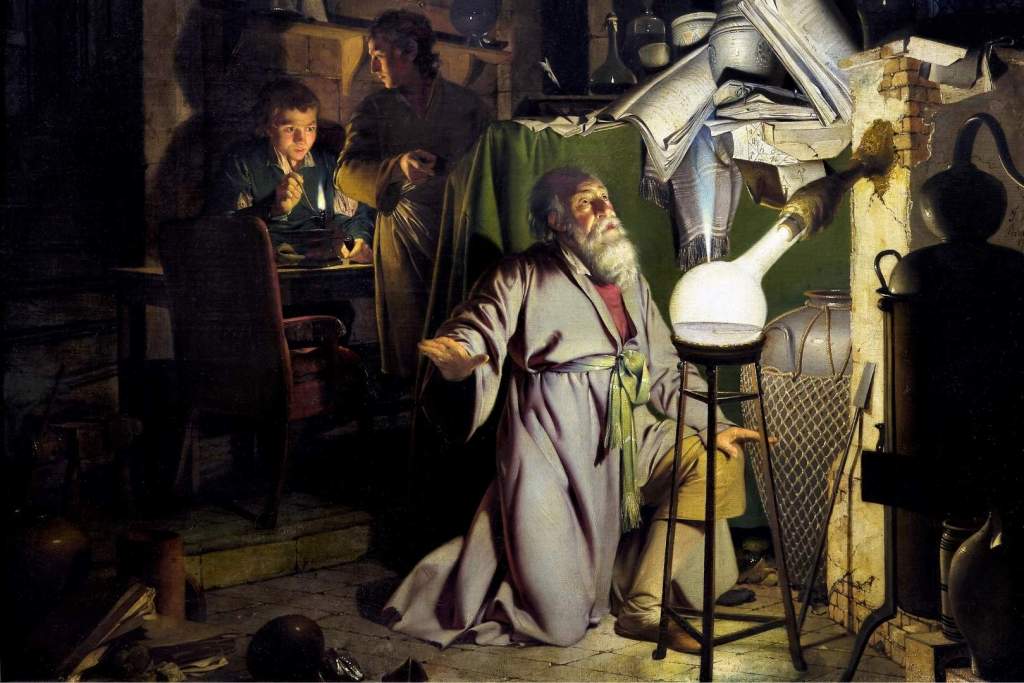

En aquel momento del experimento, la piedra filosofal todavía era esquiva, pero sí que de la mezcla emanaban unos gases que después, por condensación, llenaban recipientes gota a gota con un líquido brillante. Al cabo de un rato, este líquido se solidificaba, pero seguía brillando en la oscuridad, con una luz de color verdoso, pálida pero suficientemente potente y persistente en el tiempo como para iluminar una estancia para leer. El sorprendente descubrimiento de Brand no acababa aquí: además, cuando estaba en contacto con el aire, esa misteriosa sustancia ardía en llamas de manera espontánea emanando un olor comparable al del ajo. El asombrado Hennig Brand (al menos esa es la expresión con la que lo retrató cien años después el pintor inglés Joseph Wright) ignoraba que, gracias a sus inverosímiles experimentos para encontrar la piedra filosofal a partir de la orina, se había descubierto por sorpresa lo que hoy sabemos que era el fósforo blanco. Nombre que proviene del griego phos, que significa «luz», y phorus, que significa «traer» o «llevar».

Quizá fueron buenos años para los productores cerveceros de Hamburgo, ya que el proceso se alargó seguramente durante meses en los cuales se calcula que Brand llegó a usar ¡5 500 litros de orina! Y todo, para obtener tan solo 120 gramos de fósforo. Insisto en que era imposible que utilizara solo la orina propia, ya que, haciendo unos cálculos rápidos, de media una persona puede producir 1,4 litros de orina diarios, lo que significarían 131 meses o, lo que os lo mismo, once años, para acumular tal cantidad de un solo «proveedor».

¿Qué hizo Brand con ese descubrimiento? Primero intentar comprobar si la nueva sustancia era o no era la piedra filosofal, pero poco más. La alquimia se practicaba con sumo secretismo, así que pasaron seis años hasta que Brand comunicara el hallazgo a su entorno. Aunque, sobre el proceso de producción, solo insinúo que era a partir de material «de procedencia humana ». Esta comunicación debió ser de tipo oral, ya que en ese primer momento no hay ningún documento al respecto. De hecho, tanto tiempo investigando sin resultados lucrativos debía estar acabando con los ahorros de la segunda esposa de Brand, ya que esté acabó «vendiendo» parte de su producción de fósforo a un compañero alquimista, Johann Daniel Kraft.

En la primavera de 1676, Kraft trazó un plan para tratar de enriquecerse gracias a ese curioso elemento. Profesionalmente ligado a la industria textil, Kraft muestra un espíritu más emprendedor que Brand, a quien parecía interesarle mucho más la investigación y se asimilaba mucho más con el tópico de científico loco. Dicen que, para burla de muchos, se hacía llamar a sí mismo Herr Doktor Brand. Pero el pragmático Kraft ensayó una demostración de las propiedades misteriosas del fósforo blanco y recorrió las cortes europeas mostrando tales maravillas. Básicamente se trataba de un entretenimiento para la realeza y los cortesanos, por el cual cobraba una tarifa. Durante el tiempo que duró esa especie de gira, Kraft presumió de haber sido él el descubridor del fósforo, un mérito que muchos otros también se atribuyeron al conocer la existencia de la sustancia e intentar reproducirla.

Que en la actualidad conozcamos la existencia de Brand y el verdadero descubrimiento del fósforo se lo debemos a Gottfried Wilhelm Leibniz, matemático alemán considerado el padre del cálculo diferencial y del sistema binario en el que se basa toda tecnología digital. Leibniz trabajaba para el duque Federico de Sajonia cuando en 1676 este asistió a una de las demostraciones de Kraft, en Hannover. Meses más tarde, se encontraba en Hamburgo comprando unos libros cuando llegó a sus oídos que un lugareño sabía producir el famoso fósforo que ya estaba en boca de todos.

Leibniz localizó a Brand y este le relató sin problema todo el proceso de producción, demostrando así que Kraft solo tenía los derechos de explotación del fósforo, pero no la autoría del descubrimiento. Incluso se ofreció a instruirle si estaba dispuesto a pagarle, lo cual parece confirmar la necesidad económica del alquimista. Leibniz prometió a Brand pedir al duque que le permitiera realizar dicha instrucción en Hannover. Abierta esta nueva vía de ingresos y, seguramente, visto el comportamiento de Kraft, Brand dejó de suministrar fósforo al industrial. Acudió a Hannover, en al menos dos ocasiones, enseñando así a Leibniz todos los entresijos del proceso de producción del elemento.

Si hoy sabemos que Brand fue el descubridor casual del fósforo fue gracias a la documentación conservada por Leibniz, entre la cual hay cartas de Margaretha, segunda esposa de Brand. A partir de aquí, de Brand solo consta que vivió hasta 1698, cuando tenía unos sesenta y ocho años. Nunca obtuvo, claro está, la piedra filosofal, pero fue la primera persona en aislar un elemento químico de manera artificial, aunque fuera sin intención.

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: