De lo que no cabe duda es de que la vida de las mujeres se transformó durante la Guerra Civil hasta el punto de conseguir, especialmente en el bando republicano, la mayor autonomía que jamás habían vivido. Gracias a la movilización, las mujeres pudieron desempeñar tareas hasta entonces reservadas en exclusiva a los hombres, lo que supuso una enorme liberación para muchas de ellas y, sobre un terrible escenario, la posibilidad de cumplir un sueño anhelado: desde combatir a trabajar en una fábrica, participar en política o formar parte de organizaciones.

Aunque, desgraciadamente, debido a la perspectiva dominante durante décadas –en la que los estudios carecieron de la aportación de las mujeres, de la óptica de género y de una mejor contextualización sociocultural–, se ha perdido, quizás para siempre, una considerable parte de la historia de la mujer en la contienda, quizás lo más importante que podemos concluir sobre la movilización femenina en la Guerra Civil es que requiere de matización en ambos bandos, pues ni las mujeres republicanas fueron todas indómitas milicianas ni las mujeres fascistas fueron todas sumisas amas de casa.

Las milicianas ‘rojas’

La movilización femenina en el bando republicano fue articulada por asociaciones, principalmente antifascistas y anarquistas –Secretariado Femenino del POUM (SFPOUM), Agrupación de Mujeres Antifascistas (AMA), Unión de Muchachas (UM), Mujeres Libres (ML)–; la propaganda enemiga llamó ‘rojas’ a estas mujeres debido a la vinculación de los republicanos con la Unión Soviética, el único país que intervino realmente en favor de la República. También tuvieron gran repercusión figuras femeninas como Dolores Ibárruri, Federica Montseny, Margarita Nelken, Matilde Huici, Victoria Kent o Dolors Bargalló.

Aunque el discurso antifascista y el anarquista diferían en cuanto a la mujer de forma considerable, lo cierto es que ambos incluían a la misma en el esfuerzo y el frente bélico teóricamente sin limitaciones, ya fuera, como en el caso de los primeros, por una cuestión puramente pragmática –ganar la guerra– o, como en el de los segundos, por una verdadera concepción feminista. Sin embargo, uno de los grandes problemas con los que se encontraron las asociaciones femeninas fue que la mayoría dependían de organismos masculinos, por lo que, si bien no se cercenó ni impidió la actuación de la mujer –en un sentido global, porque las milicianas desaparecieron en su mayoría en 1937–, en muchos casos no se desarrolló como hubiera sido deseable.

Sea como fuere, la mujer republicana, al contrario que la mujer del bando sublevado, combatió en un marco legal progresista e inédito que incluía igualdad civil, aborto, igualdad salarial, fabricación de armas y primera línea de fuego, aunque ello tuviera una implementación desigual y en ocasiones estuviera más en lo teórico que en lo real. Algo que, puesto en la perspectiva de la época, fue, sin duda, toda una revolución, máxime si tenemos en cuenta que la mujer se encontraba casi enclaustrada en el hogar y tan solo había dado algunos pasos hacia una emancipación tutelada.

Nombres para el recuerdo

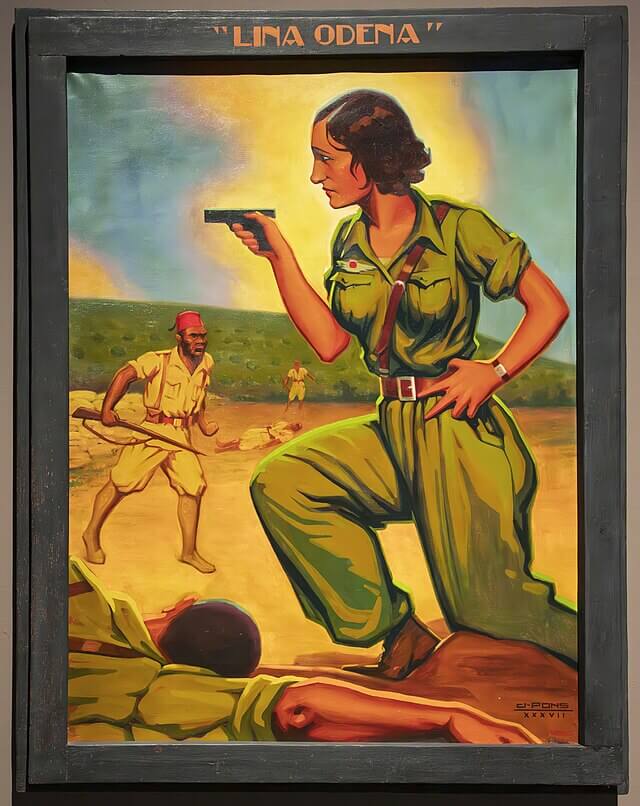

De hecho, las milicianas fueron toda una revolución y pronto se convirtieron en símbolo y reclamo de la lucha republicana y antifascista, apareciendo en textos de George Orwell, poemas de Miguel Hernández o carteles de Cristóbal Arteche. Una de estas milicianas convertidas en mito fue Lina Ódena –secretaria del Comité Nacional de Mujeres Antifascistas y dirigente de las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU)–, que luchó en Granada al comienzo de la guerra y se suicidó antes de ser capturada por el ejército sublevado en 1936.

No fue la única, hubo muchas más: María Pérez Lacruz, ‘la Jabalina’, miliciana anarquista; Rosario Sánchez Mora, ‘la Dinamitera’, soldado comunista; Micaela Feldman de Etchebéhère, capitana argentina; Fidela Fernández, ‘Fifi’, comunista lesbiana; Julia Manzanal Pérez, ‘Chico’, por vestirse de varón, o Casilda Hernáez Vargas, ‘Kasilda’, miliciana vasca.

Pero lo cierto es que los monos azules milicianos no eran mayoritarios: la revolución no llegó tan lejos como el arte, la simbología, la mitología o la propaganda y se quedó en la falda-pantalón. Y es que, ciertamente, como ya se ha anticipado, las milicianas desaparecieron del campo de batalla porque, en general, se las consideraba un problema y en raras ocasiones eran acogidas como compañeras de armas; sobre todo, porque la sociedad era demasiado machista para un cambio tan chocante. Incluso una mujer del prestigio nacional e internacional de Dolores Ibárruri, la Pasionaria, clamó por el dolor de las madres, hermanas y mujeres por los hijos caídos, nunca por las hijas, lo que provocó la invisibilidad de estas.

Inicialmente se acusó a las milicianas de falta de preparación militar y, aprovechando que varias mujeres procedentes de burdeles se unieron al frente, durante 1937 se les imputó el ejercicio de la prostitución y la transmisión de enfermedades venéreas –de tales denuncias participaron incluso personalidades como Clara Campoamor–. Ello supuso su práctica expulsión del campo de batalla. Una expulsión vergonzosa, pues si bien fue cierto que hubo prostitutas entre las milicianas, ello no fue en absoluto generalizado.

Ampliación de libertades

Así pues, aunque en esencia las mujeres participaron en el bando republicano desde el inicio de la guerra en todos los escenarios, su presencia se concentró principalmente en la retaguardia, tanto en tareas tradicionalmente encomendadas a las mujeres como en otras hasta entonces reservadas a los varones. Por ello, la mujer trabajó tanto en la alimentación o el cuidado de los combatientes como en las tareas agrarias, artesanales o industriales, lo que estuvo apoyado por las distintas asociaciones, las cuales empeñaron sus esfuerzos en aumentar la cultura y las capacidades profesionales de las mujeres.

Quizás, la gran revolución de la mujer republicana se percibió en detalles aparentemente menores, pero enormemente relevantes, como la libertad para caminar sin acompañante o la ampliación de las actividades personales, políticas y laborales.

Para finalizar, habría que reseñar que una de las labores que se encomendaron a las mujeres movilizadas no puede decirse que tuviera mucho de vanguardista: precisamente, se trató de la prostitución. Aun cuando en la II República se realizaron arduos esfuerzos para erradicarla, pues se entendía que suponía una depravación para la mujer y un peligro por la propagación de enfermedades venéreas, lo cierto es que su desempeño fue muy notorio durante la contienda.

Ni tan siquiera el acuerdo de todos los grupos políticos –republicanos, socialistas, comunistas y anarquistas– en la necesidad de eliminar la prostitución, las intensas campañas de propaganda y prensa –se llegó a afirmar que las enfermedades venéreas causaban tantas bajas como el enemigo– o el impulso de los grupos femeninos –que no solo la consideraban un problema de transmisión de enfermedades, sino como una relación de poder injusta– pudieron impedir su ejercicio, frecuente y común tanto en grandes como en pequeñas ciudades.

Los ‘ángeles azules’

Conviene recalcar dos cuestiones sobre la participación de la mujer en el bando sublevado. En primer lugar, la información existente sobre las actividades de mujeres entre los franquistas resulta cuando menos incompleta, máxime si la comparamos con la que hay del bando republicano, lo que se debe en gran medida al escaso interés que este episodio ha despertado tanto en uno como en otro sector ideológico, durante y tras la guerra. De hecho, solo se puede estimar el número de mujeres y su importancia final en el bando sublevado haciendo un esfuerzo por completar espacios que casi más parecen arqueológicos que contemporáneos: las mujeres fascistas carecieron de relevancia para la derecha por ser mujeres y para la izquierda por ser fascistas. Y en ese laberinto aún continúan hoy.

En segundo lugar, se hace necesario aplicar un concepto amplio de “frente”: un concepto que exceda de la primera línea de fuego e incluso del campo de batalla. En un teatro de operaciones militares, las mujeres rebeldes, contrariamente a las republicanas –que ocuparon todos los espacios en mayor o menor medida y durante más o menos tiempo–, trabajaron entre bastidores, lejos de los focos, formando parte de lo que se denominó Quinta Columna, su posición más cercana a las trincheras.

Estas mujeres quintacolumnistas actuaron fundamentalmente en actividades relacionadas con la inteligencia, el sabotaje y el apoyo logístico y operativo, algunas de las cuales sorprenden por su magnitud, complejidad y el arrojo empleado. Actividades, por otra parte, que, si bien se encontraban alejadas de la primera línea de fuego, no carecieron en ningún caso ni de riesgo ni de importancia.

Se trataba, por lo general, de combatientes que compartían la concepción de la mujer de la sociedad patriarcal que después se implementaría durante la dictadura franquista: sometimiento al hombre –ya fuera padre, hermano o marido– y cimiento del hogar, la concepción y la familia. Por eso, en general, aunque se hayan encontrado otro tipo de perfiles, solían proceder de estratos urbanos con un cierto nivel educativo, económico y cultural y una profunda ideología nacional-católica, siendo lo más usual que se opusieran al laicismo, al divorcio y a la liberación de la mujer en cualquiera de las dimensiones en las que ello fuera posible. Estas mujeres, conocidas por la propaganda como ‘ángeles azules’ en contraposición a las ‘rojas’, eran fundamentalmente fascistas o tradicionalistas que –aunque muy posiblemente muchas de ellas no lo desearan– se alejaron de la impasibilidad a la que su propia ideología las condenaba.

En contra de sus ideas

Dos de los casos más relevantes, aunque no fueron los únicos, los protagonizaron las hermanas Martínez Unciti y Carmen Góngora López. Las primeras, María Paz y Carina, constituyeron el pilar fundamental de Auxilio Azul, una organización falangista compuesta exclusivamente por mujeres. Fue fundada por María Paz, que ya poseía experiencia en la clandestinidad tras la prohibición de Falange en 1936, y continuada por Carina tras el asesinato de la primera al ser descubierta.

Esta organización consiguió logros de gran importancia, al menos a tenor de lo relatado en los trabajos históricos existentes sobre la mujer en el bando rebelde, algunos escritos por franquistas: desde apoyo logístico de gran relevancia, como alimento, protección, huida e incluso atención hospitalaria, hasta las clásicas tareas de espionaje de información e infiltración, en algunos casos en puestos de gran relevancia en ministerios, organismos diversos e, incluso, los propios servicios de inteligencia republicanos –SIM o Servicio de Inteligencia Militar–.

Organizaciones similares funcionaron con cierta notoriedad al menos en Asturias, Barcelona, Valencia, Alicante, Granada y Almería. La estructura de esta última, constituida por Carmen Góngora López, carlista, se organizó en torno al obispo con la misión de proteger a los religiosos y llegó a trasladar a la zona rebelde hasta a medio millar de personas.

En cambio, las labores de las mujeres en la retaguardia de los rebeldes, que fueron canalizadas por distintas organizaciones –entre las que destacan Margaritas de Comunión Tradicionalista, Acción Católica de la Mujer y la Sección Femenina de Falange–, resultaron relativamente similares a las de las mujeres de la retaguardia de la zona republicana. Porque, aunque completamente subordinadas al hombre debido a la restauración del Código Civil de 1889, las mujeres fueron empleadas en el esfuerzo bélico cuando la guerra se alargó y ello se hizo inevitable, por lo que, aunque resultara contradictorio con sus ideas, mujeres con edades comprendidas entre los 16 y los 35 años fueron movilizadas de forma obligatoria y gratuita en diversas funciones, destacando las labores administrativas, sanitarias, agrarias, artesanales y educativas.

Ello situó a las mujeres nacional-católicas, al menos a aquellas movilizadas, en unas coordenadas mucho más cercanas a las de las mujeres del bando republicano de lo que en un principio la mayoría pudiéramos imaginar: como hemos dicho, ni todas las mujeres del bando sublevado quedaron enclaustradas en el hogar ni todas las mujeres republicanas fueron milicianas. A pesar de esta conclusión, no se debe obviar la evidencia: la distancia entre el papel de unas y otras no es en ningún caso menor, especialmente en el marco teórico.

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: