Nuevas investigaciones en Evolución Humana están desafiando lo que creíamos saber sobre nuestra especie, Homo sapiens. Durante mucho tiempo, hemos considerado que nuestra especie, surgida hace unos 300.000 años, era única por su capacidad de adaptación. Una capacidad que nos permitió colonizar una amplia variedad de ecosistemas, desde los cálidos desiertos hasta las frías tundras. Un logro que fue posible por nuestra habilidad para desarrollar tecnologías avanzadas, perpetuar innovaciones culturales y construir redes sociales que facilitaron la transmisión de conocimientos.

Nuestra diversificación de estrategias de subsistencia, la ampliación de nuestra dieta y adaptarnos a diferentes nichos ecológicos nos colocó como la especie con un comportamiento generalista por excelencia. Sin embargo, recientes hallazgos arqueológicos en la Garganta de Olduvai, en Tanzania, han revelado un panorama diferente: el germen de este comportamiento generalista no es exclusivo de Homo sapiens, sino que se remonta al origen de nuestro género, hace al menos 2 millones de años.

Estas revelaciones no solo arrojan luz sobre cómo evolucionamos, sino también sobre las claves de nuestra adaptabilidad frente a los desafíos climáticos. Entender cómo surgió esta capacidad nos ayuda a profundizar en nuestra historia evolutiva y a replantearnos qué es ser humanos.

La Garganta de Olduvai: un lugar clave para la evolución humana

La Garganta de Olduvai, conocida como Oldupai por las comunidades Maasai locales, es un lugar esencial para entender la evolución humana. Comparada a menudo con la Sierra de Atapuerca, en Burgos, este enclave en Tanzania es uno de los escenarios más relevantes para descifrar nuestros orígenes.

Situada en el Área de Conservación del Ngorongoro, Olduvai es una garganta de unos 30 kilómetros de longitud, incluida dentro del Valle del Rift. Su importancia radica en las impresionantes secuencias sedimentarias que conserva, protegidas durante millones de años por capas de toba volcánica, resultado de las erupciones de los volcanes que rodean la región. Estas peculiares formaciones, han preservado evidencias arqueológicas y fósiles que abarcan más de 2 millones de años, convirtiendo Olduvai en una verdadera cápsula del tiempo (Fig.1).

En los primeros pasos de nuestro género, Homo habilis convivió en este entorno con otros homininos, como Australopithecus y Paranthropus. Este periodo marcó un momento crucial, con innovaciones que sentaron las bases de nuestro éxito evolutivo como género. Entre estas innovaciones destacan el uso generalizado de herramientas, la incorporación de carne en la dieta, el crecimiento y desarrollo cerebral y una serie cambios metabólicos clave. Unas transformaciones que no solo diferenciaron a nuestro género del resto de los homininos, sino que también consolidaron las estrategias que permitirían su expansión y supervivencia.

Nuevos yacimientos clave: Ewass Oldupa y Engaji Nanyori

En este contexto, un equipo internacional liderado desde la Universidad de Calgary, y cuya participación española se coordina desde la Universidad Autónoma de Madrid, lleva años desarrollando un proyecto multidisciplinar en varios puntos clave de esta región. Entre ellos, destacan dos yacimientos fundamentales para comprender los primeros pasos de nuestro género: Ewass Oldupa y Engaji Nanyori (Figs. 2 y 3).

Ewass Oldupa, ubicado en la Geolocalidad 63, es un yacimiento situado en el margen oeste del lago que antiguamente ocupaba esta zona. Aunque menos conocido que otros emplazamientos de Olduvai, este lugar resultó ser un punto focal en las primeras ocupaciones de Homo habilis, datadas hace aproximadamente 2 millones de años. Por su parte, Engaji Nanyori, anteriormente llamado Juma’s Korongo (o JK, Geolocalidad 14), fue excavado por dos arqueólogas pioneras, Mary Leakey y Maxine Kleindienst. Reconocido como un enclave achelense de hace 1 millón de años, este yacimiento alberga restos de Homo erectus, uno de los primeros representantes de nuestro género en expandirse fuera de África.

Las nuevas excavaciones en estos yacimientos, realizadas por un equipo multidisciplinar de España, Canadá, Alemania, Australia y Tanzania, han abierto nuevas perspectivas. Gracias a la incorporación de técnicas avanzadas, hemos podido profundizar en los cambios climáticos que ocurrieron durante ese millón de años y, sobre todo, desentrañar las estrategias de subsistencia que estos homininos emplearon para adaptarse a un entorno en constante transformación.

Nuevas técnicas y disciplinas en arqueología

El trabajo en los yacimientos de Ewass Oldupa y Engaji Nanyori ha destacado no solo por los descubrimientos realizados, sino también por las avanzadas técnicas aplicadas. Este enfoque multidisciplinar nos ha permitido abordar el estudio de los restos arqueológicos desde diferentes perspectivas, demostrando cómo la colaboración entre instituciones y disciplinas puede transformar el conocimiento científico.

Entre las metodologías empleadas, destaca la excavación en extensión, acompañada de técnicas de registro tridimensional que permiten reconstruir la posición original de los restos arqueológicos y analizar sus relaciones espaciales. Además, los conjuntos arqueológicos han sido objeto de análisis mediante herramientas de vanguardia:

- Lectura estratigráfica y datación: La correlación entre los diferentes estratos sedimentarios ha permitido reconstruir la secuencia estratigráfica y datar las tufas volcánicas utilizando la técnica 40Ar/39Ar. Este método mide la proporción de argón en los feldespatos de los depósitos tufáceos, ofreciendo una cronología precisa de las erupciones y coladas volcánicas.

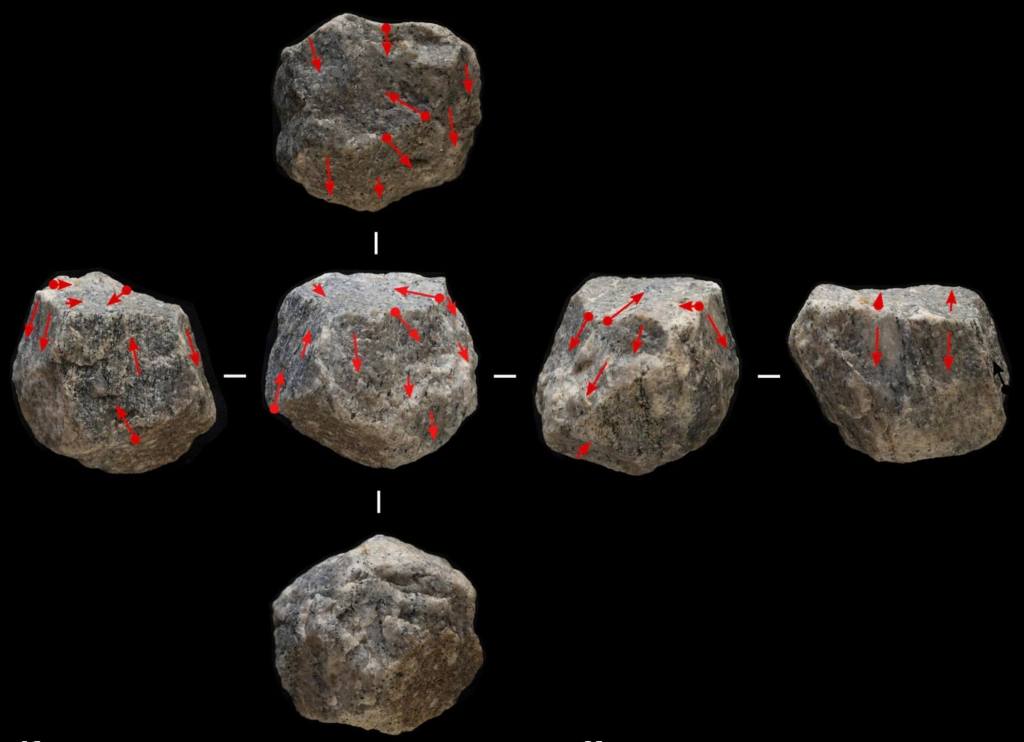

- Análisis tecno-tipológico de la industria lítica: Este análisis permite comprender las cadenas operativas tecnológicas, los procesos de elaboración y reducción de herramientas líticas (Fig. 4). Una innovación destacada ha sido la reconstrucción volumétrica de núcleos (VRM), que posibilita la reconstrucción tridimensional de éstos y determinar las estrategias de talla empleadas.

- Fluorescencia de Rayos X (EDXRF): Esta técnica analiza la composición química de los instrumentos líticos para identificar el origen de sus materias primas y así estudiar la movilidad de los grupos humanos que las produjeron.

- Taxonomía y tafonomía de restos faunísticos: A través de este análisis se han identificado las especies presentes en el registro fósil, así como las marcas antrópicas y postdeposicionales (como marcas de cortes, fracturas o abrasiones) en los huesos, proporcionando información sobre el procesamiento de las presas y las prácticas de subsistencia.

- Isótopos estables (δ13C y δ18O): Los isótopos de carbono y oxígeno preservados en el esmalte dental de los animales ha permitido reconstruir su dieta y también el paleopaisaje de la región.

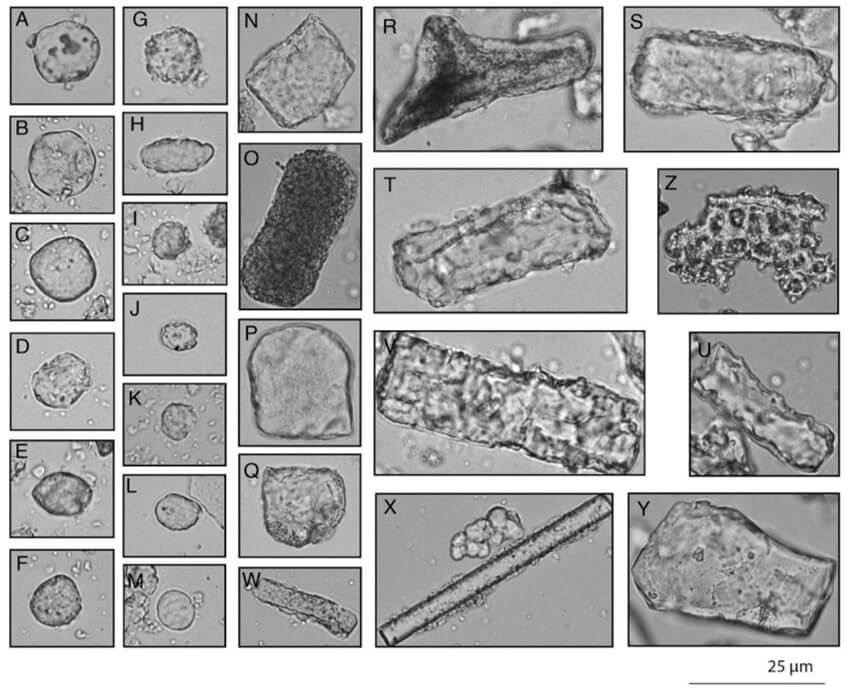

- Análisis de pólenes, fitólitos y biomarcadores moleculares: Mediante técnicas como la cromatografía de gases, la espectrometría de masas y la espectroscopía infrarroja (FTIR), se han identificado las moléculas orgánicas preservadas en los sedimentos, los pólenes y fitolitos, unos microfósiles de sílice (Fig.5), presentes en las plantas y que se preservan en los sedimentos, aportando datos novedosos sobre la vegetación y su evolución en el área.

- Modelización de la paleovegetación y el clima: Combinando datos de isótopos y fitolitos con modelos digitales climáticos, han permitido reconstruir las dinámicas de la paleovegetación y las fluctuaciones climáticas.

Este enfoque integral ha hecho posible obtener una imagen de alta resolución del paleopaisaje y las estrategias de adaptación empleadas por los primeros homininos para explotarlo desde múltiples disciplinas.

La reconstrucción de un paisaje de alta resolución

El uso combinado de estas técnicas en la Garganta de Olduvai ha permitido reconstruir, con gran precisión, un paisaje que fue testigo de cambios climáticos y ecológicos significativos a lo largo de millones de años. Un análisis diacrónico que ofrece una visión detallada de la evolución del entorno, y nos ayuda a comprender cómo los primeros homininos que habitaron esta región, conocida como la “Cuna de la Humanidad”, se adaptaron a dichos cambios.

Hace unos 2 millones de años, en los primeros momentos de la historia de nuestro género, Homo habilis se enfrentó a un paisaje dominado por la actividad volcánica, con frecuentes erupciones volcánicas y terrenos inestables, que fueron poco a poco transformándose. Hace aproximadamente 1 millón de años, el lago que ocupaba parte de la Garganta comenzó a desecarse, marcando una transición climática. Un cambio que alteró drásticamente el ecosistema, pasando de un ambiente húmedo con pastizales abiertos y bosques de ribera a un paisaje más árido, con cursos fluviales dispersos y una vegetación dominada por arbustos, similares a los del actual desierto del Sahara.

En este nuevo escenario, Homo ergaster (o Homo erectus), el primer representante de nuestro género que se aventuraría fuera de África, demostró una notable capacidad de adaptación al explotar eficazmente los recursos disponibles y enfrentar las condiciones ambientales cambiantes. La transición paisajística y climática registrada en Olduvai no solo refleja la resiliencia de los primeros homininos, también nos informa de las primeras estrategias que nos permitieron prosperar en un mundo en constante transformación.

La ruptura del paradigma: el origen de la adaptación

En la Garganta de Olduvai, el registro fósil nos habla de los primeros homininos, y de la fauna que compartía el entorno con ellos. Carnívoros, bovinos y équidos se adaptaron a esos ecosistemas fluctuantes. Los análisis de pólenes, biomarcadores, fitolitos e isótopos de carbono y oxígeno en el esmalte dental de estos animales han revelado dietas mixtas basadas en plantas C3 y C4, pastos y arbustos, lo que confirma la transición hacia un paisaje semidesértico. Estas fluctuaciones climáticas también han quedado evidenciadas a través de la modelización climática.

Estos cambios ambientales afectaron profundamente la distribución y fragmentación de los recursos y obligaron a los homininos a desarrollar estrategias de subsistencia más eficientes. En este contexto, Homo habilis y, posteriormente, Homo erectus mostraron una notable capacidad de innovación y adaptación. La planificación de la captación y el transporte de materias primas, junto con la estabilidad en los procesos de talla y reducción de herramientas líticas —primero con la tecnología Olduvayense y, más adelante, con el desarrollo del Achelense—, son evidencias de estas estrategias adaptativas frente a un medio en constante transformación.

La explotación eficiente de los recursos locales y la capacidad de sobrevivir en diferentes hábitats, incluso bajo condiciones cambiantes, reflejan una flexibilidad adaptativa y una resiliencia ya desde los inicios del género Homo, durante el Pleistoceno temprano.

Estos hallazgos rompen con la hipótesis que nuestra especie, Homo sapiens, presenta unas capacidades adaptativas exclusivas, y abren nuevas líneas de investigación. Comprender cómo se habitaron medios extremos desde los orígenes de nuestro género nos ayuda a explorar las causas, procesos y posibles rutas de salida de África, así como la naturaleza generalista de nuestro género, más allá de una única especie.

La arqueología nos enseña que desde el principio hemos sido capaces de desarrollar estrategias e innovaciones adaptadas a entornos desafiantes. Hoy, al igual que entonces, estas habilidades serán clave para enfrentar los retos de un planeta en constante transformación, hacia paisajes y climas más áridos, como ocurrió en los inicios de nuestra historia evolutiva.

Referencias

- Akuku, P., Saladié, P., Mohamed, A., Mwambwiga, A., Bushozi, P., & Mercader, J. (2022). Faunal Assemblages From Lower Bed I (Oldupai Gorge, Tanzania). Frontiers in Ecology and Evolution, 10, 895305.

- Cueva-Temprana, A., Lombao, D., Soto, M., Itambu, M., Bushozi, P., Boivin, N., … & Mercader, J. (2022). Oldowan technology amid shifting environments∼ 2.03–1.83 million years ago. Frontiers in Ecology and Evolution, 10, 788101.

- Favreau, J. (2023). Sourcing Oldowan and Acheulean stone tools in Eastern Africa: Aims, methods, challenges, and state of knowledge. Quaternary Science Advances, 9, 100068.

- Mercader, J., Akuku, P., Boivin, N. et al. Earliest Olduvai hominins exploited unstable environments ~ 2 million years ago. Nat Commun 12, 3 (2021).

- Mercader, J., Akuku, P., Boivin, N., Camacho, A., Carter, T., Clarke, S., … & Durkin, P. (2025). Homo erectus adapted to steppe-desert climate extremes one million years ago. Communications Earth & Environment, 6(1), 1.

- Soto, M., Favreau, J., Campeau, K., Carter, T., Abtosway, M., Bushozi, P. M., … & Mercader, J. (2020). Fingerprinting of quartzitic outcrops at Oldupai Gorge, Tanzania. Journal of Archaeological Science: Reports, 29, 102010.

María Soto Quesada

Dra. en Cuaternario y Prehistoria. Dpto. Prehistoria y Arqueología – Universidad Autónoma de Madrid.

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: