En la España asolada por las bombas, las mujeres ocuparon los puestos de trabajo que los hombres habían abandonado para acudir a las trincheras. Su grado de ocupación y autoestima nunca fue tan alto. La guerra transformó su vida en muchos aspectos dándoles una mayor autonomía de movimiento, de la que hicieron uso inmediatamente. Para muchas de ellas fue una experiencia liberadora. Su respuesta ante la rebelión militar no se hizo esperar. “¡Mujeres antifascistas! Que nuestra palabra y nuestra ayuda llegue a los frentes de combate y a los lugares de trabajo de la retaguardia” fue uno de los eslóganes que se podían oír esos días en la zona republicana.

Las reformas emprendidas durante la II República concedieron el derecho de voto a las mujeres y contribuyeron a eliminar gran parte de la legislación discriminatoria contra ellas. “Sin embargo, las españolas seguían siendo segregadas en el empleo y discriminadas salarialmente, ya que los partidos políticos, las empresas y los sindicatos se oponían al trabajo femenino remunerado”, asegura Mary Nash en su libro Rojas: las mujeres republicanas en la Guerra Civil.

Fue la guerra la que mejoró esa situación y la que les concedió un papel protagonista en la reorganización de una sociedad que se había alzado en armas contra los fascistas. En los primeros meses de lucha, el entusiasmo y el empuje de las militantes de izquierda facilitó la creación de bancos de sangre y centros sanitarios que prestaron un gran servicio a los combatientes del Frente Popular.

Espíritu de ayuda

Aquellas iniciativas fueron celebradas por el doctor Félix Martí Ibáñez, director general de Sanidad y Asistencia Social de los Servicios Sanitarios Catalanes, quien recordó el papel de las mujeres en la creación de muchos dispensarios y clínicas de urgencia que florecieron poco después de iniciarse las hostilidades. Las largas horas de trabajo bajo un bombardeo constante, la falta de personal y la escasez de pertrechos sanitarios no desalentaron a las enfermeras, cuyo trabajo fue fundamental para el buen funcionamiento de los hospitales de campaña.

En el verano de 1936, algunas mujeres no dudaron en incorporarse al frente para enfrentarse a los facciosos. Sin embargo, su ardor combativo fue abortado poco después por el presidente del Consejo de Ministros, Francisco Largo Caballero, que prohibió su participación activa en el campo de batalla. “Las mujeres que se exhiben con monos azules por el centro de la ciudad han confundido la guerra con un carnaval. Hay que ser más serias”, se podía leer en un periódico publicado en otoño de ese año.

Lejos de la primera línea de batalla

Estaba claro que ni los sindicatos ni los partidos políticos de izquierda querían ver a muchachas combatiendo en primera línea de batalla. Sin embargo, miles de ellas participaron en la guerra construyendo barricadas, cosiendo uniformes, organizando cursos educativos o trabajando como conductoras de camiones. Muchas perdieron la vida mientras prestaban servicio en hospitales situados en primera línea de combate. Otras murieron en bombardeos o accidentes en las fábricas de armamento, como el que sufrieron las jóvenes que trabajaban en el taller de carga de proyectiles de artillería que se situó bajo la calle Conde de Peñalver en Madrid, en el tramo de metro que va de las estaciones de Diego de León a Lista, que saltó por los aires causando la muerte a unas ochenta personas, la mayor parte muchachas que apenas tendrían veinte años.

Decenas de miles de mujeres se afiliaron a las distintas organizaciones femeninas que, dependiendo de su orientación anarquista o marxista, llamaban a la revolución o a la lucha antifascista. Las propuestas de los anarquistas y los marxistas disidentes (militantes del Partido Obrero de Unificación Marxista –POUM–) de unir la lucha antifascista a la revolucionaria chocaban con las de los comunistas y socialistas que rechazaban la revolución y proclamaban la defensa a ultranza de las instituciones republicanas. Ese ambiente de desunión afectó a las organizaciones femeninas, como la anarquista Mujeres Libres o la Agrupación de Mujeres Antifascistas (AMA), una organización creada en 1933 y que en plena guerra llegó a aglutinar a más de 60.000 militantes.

Su secretaria general, Encarnación Fuyola, aseguraba que la AMA estaba abierta a todas las mujeres de izquierda. Pero lo cierto es que sus afiliadas eran mayoritariamente comunistas, con presencia de algunas socialistas y republicanas. Su programa promulgaba la defensa de la retaguardia, lograr la igualdad laboral de las mujeres, su incorporación a la lucha antifascista, la protección de la salud de los niños, la formación profesional y la eliminación de la prostitución. Dada la clara vinculación de este movimiento femenino con el Partido Comunista de España (PCE), las anarquistas y las trotskistas del POUM siempre rechazaron agruparse en la AMA.

Además, las militantes anarcosindicalistas y las del POUM tenían a mano otro movimiento femenino más afín con sus intereses ideológicos. Se trataba de Mujeres Libres, una organización anarquista que se fundó pocos meses antes del levantamiento militar y cuyo principal objetivo era contribuir al movimiento revolucionario, así como liberar a las mujeres de su ignorancia y de las cadenas que las mantenían esclavizadas a empleos misérrimos. Su cúpula dirigente estaba formada por Lucía Sánchez Saornil, Amparo Poch i Gascón y Mercedes Camposada. Dependiendo de las fuentes consultadas, su número osciló entre las 20.000 y las 60.000 militantes.

Al igual que les ocurrió a las militantes de la AMA, las de Mujeres Libres vieron cómo sus demandas feministas se diluían ante las crecientes exigencias de la guerra. Aunque el anarquismo siempre mostró cierta sensibilidad ante las exigencias feministas, lo cierto es que sus líderes hicieron todo lo posible para que sus compañeras no ocuparan puestos de poder. La excepción que confirma la regla fue el caso de la anarquista Federica Montseny, militante de la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT), que el 4 de noviembre de 1936 fue nombrada ministra de Sanidad y Asistencia Social en el nuevo gobierno de Largo Caballero, la primera mujer que accedía a ese cargo en España.

Intensa rivalidad política

El Comité del Secretariado Femenino del POUM, que estaba estrechamente vinculado a la dirección del partido, y a cuya cabeza se encontraban María Teresa Andrade, Olga Nin e Isabel Gironella, entre otras militantes, fue otro de los grupos femeninos que tuvieron protagonismo durante la guerra. Su principal objetivo era atraer más afiliadas al POUM, pero sus militantes también impulsaron programas de alfabetización y formación, colaborando en la retaguardia con otras labores que contribuyeron al esfuerzo de guerra.

Durante los casi tres años que duró la contienda, las relaciones entre estas organizaciones femeninas estuvieron marcadas por una intensa rivalidad política. Las anarquistas de Mujeres Libres rechazaron las invitaciones que les cursaron las dirigentes de la AMA para colaborar en diversos proyectos. También rechazaron las invitaciones de las dirigentes de Unió de Dones de Catalunya, organización cercana a la AMA que se encontraba en la esfera de influencia del PSUC y de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). La misma beligerancia se dio entre las anarcosindicalistas de CNT y las sindicalistas de la Unión General de Trabajadores (UGT), cuyos líderes varones siempre estaban a la gresca.

Viudas de héroes

Sin duda, las diferencias ideológicas hicieron imposible que las distintas organizaciones femeninas trabajaran coordinadas, pero todas ellas contribuyeron con creces al esfuerzo bélico del ejército republicano. Las militantes de la AMA preguntaban a los soldados a través de la prensa cuáles eran las cosas que más necesitaban para posteriormente tratar de satisfacerlos, y las anarquistas de Mujeres Libres formaron grupos para proporcionar ropa de abrigo y alimentos a los compañeros que combatían en el frente. El grito de guerra de Dolores Ibárruri, la Pasionaria, dirigente del Partido Comunista de España, durante las primeras semanas de contienda –“Más vale ser viudas de héroes que esposas de cobardes”–, se convirtió en una consigna común de todos los sindicatos y partidos de izquierda.

Y es que, si hubo un organismo político en el que las mujeres cobraron especial relevancia durante la guerra, ese fue sin duda el PCE.

El papel del Partido Comunista

Además de Dolores Ibárruri, una de sus principales líderes, entre las militantes del PCE se encontraba María Teresa León (esposa de Rafael Alberti desde 1932), quien colaboró en las labores de agitación y propaganda a través de la Asociación de Intelectuales Antifascistas. “Nuestra literatura de urgencia, graciosa, saltarina, oportuna, iba por plazas, trincheras y pueblos animando a los combatientes”, recuerda León en Memoria de la melancolía.

Otro caso similar fue el de la escritora Luisa Carnés, que se afilió también al PCE y trabajaría en la redacción de Mundo Obrero y en el Altavoz del Frente, un organismo de agitación cultural y propaganda comunista. De esta escritora se ha recuperado recientemente una novela titulada Tea Rooms: Mujeres obreras, en la que narra sus propias experiencias laborales en el Madrid de la República.

El PCE sedujo también a la aristocrática Constancia de la Mora, nieta del político Antonio Maura y esposa de Ignacio Hidalgo de Cisneros, militar que dirigió la aviación republicana durante la guerra. Aquella mujer que hablaba varios idiomas se hizo comunista y sustituyó a Arturo Barea en las labores de censura de la prensa extranjera. De la Mora envió a su hija a la Unión Soviética durante la contienda. Su primo, el escritor Jorge Semprún, autor del prólogo de la última edición de su autobiografía (Doble esplendor), recuerda que “en aquella época de polaridades ideológicas tan radicales no resulta tan extraño que una joven inteligente, hastiada de un círculo social asfixiante, terminara hablando maravillas del ‘paraíso soviético’”. Al finalizar la guerra, Constancia de la Mora se exilió en México.

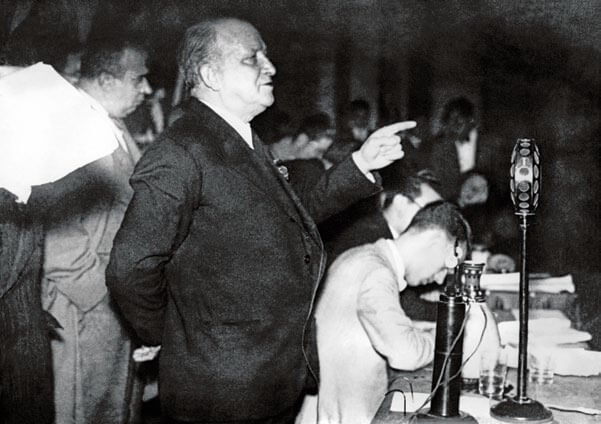

En un mitin celebrado en el Teatro Monumental de Madrid en noviembre de 1936, días antes de que los militares rebeldes comenzaran la ofensiva sobre la capital, la Pasionaria ensalzó a las mujeres por su contribución al esfuerzo de guerra en la retaguardia: “Veo que no han desaparecido aún las heroínas de la Guerra de Independencia, las intrépidas españolas de aquella progenie que luchó contra las tropas de Napoleón Bonaparte y las arrojó del país”.

Los hombres a los frentes, las mujeres a la retaguardia

Todas las organizaciones femeninas consideraban que las mujeres debían colaborar con su trabajo a la lucha contra los facciosos. Pero, como recuerda Mary Nash, “la propaganda de la prensa femenina se refería constantemente a la división sexual del esfuerzo bélico. ‘Los hombres a los frentes de combate, las mujeres a la retaguardia’ era una consigna común con la que estaban de acuerdo las mujeres de distintas ideologías”.

A pesar de sus rivalidades ideológicas, las comunistas, socialistas y anarquistas siguieron las directrices de los distintos gobiernos republicanos, que las conminaban a ocupar las “trincheras de la producción”. Cientos de miles se movilizaron para proporcionar todo tipo de productos y armamento a los hombres que combatían contra los fascistas. Su colaboración fue muy valorada y en algunos casos muy festejada, como en el verano de 1938, cuando tres trabajadoras de la industria de la confección, Obdulia Imbert, Adelina Canyelles y Petronella Ladrón de Guevara, fueron consideradas heroínas populares por la Generalitat de Cataluña “dada su magnífica conducta y abnegación en el trabajo”.

Pero la forzada integración de las mujeres en el mundo laboral no tuvo una aceptación generalizada. Su presencia en las fábricas era considerada circunstancial por los sindicatos y partidos políticos, o como una actividad temporal impuesta por las exigencias de la guerra. Incluso las líderes de la AMA afirmaron que el empleo femenino no debía concebirse como una amenaza al empleo de los hombres. Luego llegó la victoria de los rebeldes y el comienzo de la dictadura franquista, que borró de un plumazo los avances que habían logrado las mujeres durante los casi tres años que duró la Guerra Civil.

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: