Aquellas valientes, ilustradas y a menudo transgresoras mujeres lucharon para sacar del horror de aquel conflicto bélico a muchos seres humanos que sin ellas habrían muerto, y también para defender sus ideales, siempre fieles a su compromiso social y a la libertad. Todas fueron perseguidas, algunas estuvieron encarceladas y la gran mayoría no tuvo otro remedio que tomar el camino del exilio para sobrevivir.

Desde aquí queremos rendirles un homenaje y darles un espacio que, desgraciadamente, muy a menudo nuestra historia les ha negado con represión o silencio. Estas fueron algunas de nuestras valientes, y estos fueron sus nombres propios.

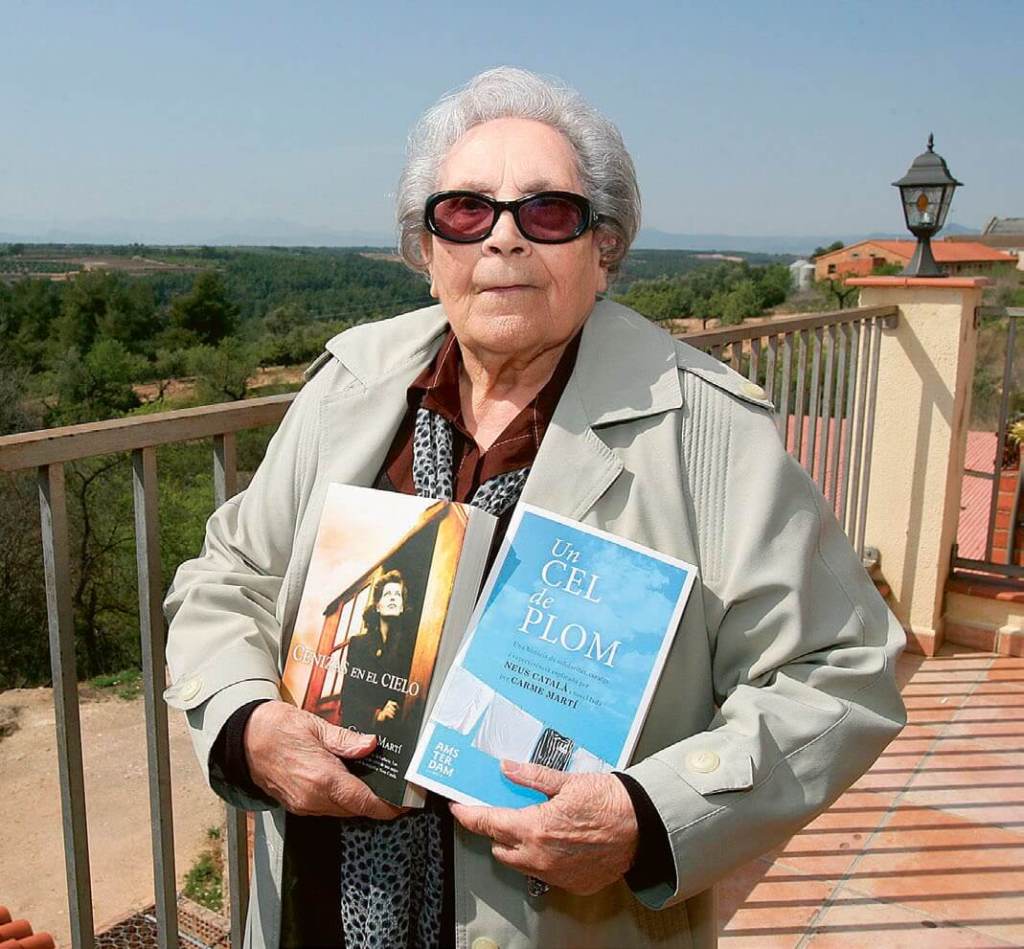

Neus Català: enfermera, militante y salvadora de cientos de niños

Nacida en Tarragona en 1915, Neus Català fue una de aquellas mujeres valientes que salvó decenas de vidas durante la Guerra Civil. Enfermera de profesión, Catalá se unió durante la contienda a las Juventudes Socialistas Unificadas de Cataluña hasta que en 1939 ayudó a cruzar la frontera francesa a 180 niños huérfanos de la colonia Las Acacias de Premià de Dalt, donde se encontraban los denominados Niños de Negrín. Tras aquella proeza, Neus decidió quedarse en Francia.

Durante su estancia en el país galo colaboró, junto a su marido Albert Roger, en actividades de la Resistencia francesa contra los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Además de centralizar en su casa la recepción y la transmisión de mensajes, armas y documentación, Català dio cobijo a muchos de los refugiados políticos que huían del régimen de Franco. Su valentía le llevó a salvar cientos de vidas e, ironías de la vida, a poner la suya en grave peligro.

En 1943, tras ser denunciada a las autoridades nazis por un farmacéutico de Sarlat, Neus Català fue detenida por la Gestapo junto a su marido y conducida al campo de exterminio de Ravensbrück, convirtiéndose en la presa 27.534. Una vez allí, la salvadora de aquellos niños fue obligada a trabajar en la industria armamentística al servicio del ejército nazi, pero como era de esperar siguió luchando y se integró en el Comando de las Gandulas para boicotear las armas.

Gracias a aquel sabotaje, Català y sus compañeras inutilizaron millones de cartuchos y salvaron con ello miles de vidas en el bando de los aliados. Al final de la II Guerra Mundial, Neus fue liberada como única superviviente española de aquel campo de concentración. Su marido no tuvo la misma suerte. Tras haber estado preso en el campo de Bergen-Belsen, Albert Roger murió, como tantos otros, a los pocos días de su liberación.

De regreso a Francia, Neus Català siguió luchando en la clandestinidad contra el franquismo como militante del Partido Comunista de Cataluña. Su luz se esfumó hace menos de un año, en abril de 2019. Tenía 104 años.

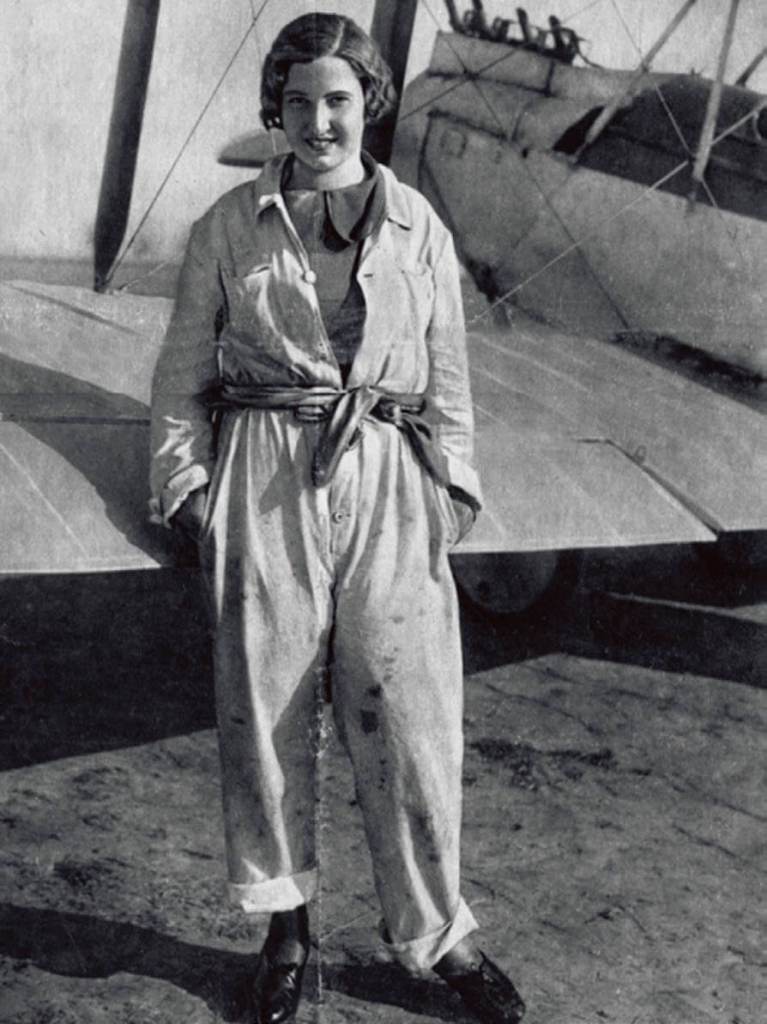

Maria Josep Colomer i Luque: piloto de refugiados

Otra de aquellas mujeres que salvaron cientos de vidas arriesgando la suya durante la contienda fratricida que arrasó España entre 1936 y 1939 fue Maria Josep Colomer i Luque, una de las grandes pioneras que ha dado la aviación de nuestro país.

Criada en el seno de una familia acomodada de la Ciudad Condal, Pepa Colomer tuvo claro desde su infancia que volar era una de sus pasiones. Tras estudiar en el Instituto de Cultura y Biblioteca Popular de la Mujer, nuestra protagonista ingresó en la Escuela de Aviación de Barcelona en mayo de 1930, recién cumplidos los 17 años, para poco después convertirse en la primera mujer instructora de vuelo de España.

Un título que, con el estallido de la Guerra Civil, ella pondría al servicio de la República. Tras el golpe militar del 18 de julio de 1936, Pepa Colomer pasó a formar parte de la Escuela de Pilotos de la Generalitat de Cataluña con el rango de auxiliar de primera categoría del Servicio Aeronáutico, donde trabajó formando pilotos para las Fuerzas Aéreas del bando republicano.

Unas fuerzas en las que llegó a tener rango de oficial del Ejército y en las que, además de instructora de pilotos de guerra, fue piloto de abastecimiento, ambulancia y propaganda. Con el devenir de la guerra, esta heroína de nuestra historia empezó a ayudar a cruzar la frontera francesa a miles de exiliados republicanos.

Un camino que ella también tendría que seguir tras el conflicto, en compañía de quien sería su marido: el también piloto Josep Maria Carreras y Dexeus. Tras una primera etapa en Toulouse (Francia), la pareja llegó al sur de Inglaterra, a Surrey, donde viviría hasta el final de sus vidas. Allí, donde Pepa Colomer i Luque fue madre de dos hijos, murió esta notable mujer el 25 de mayo de 2004, con 91 años.

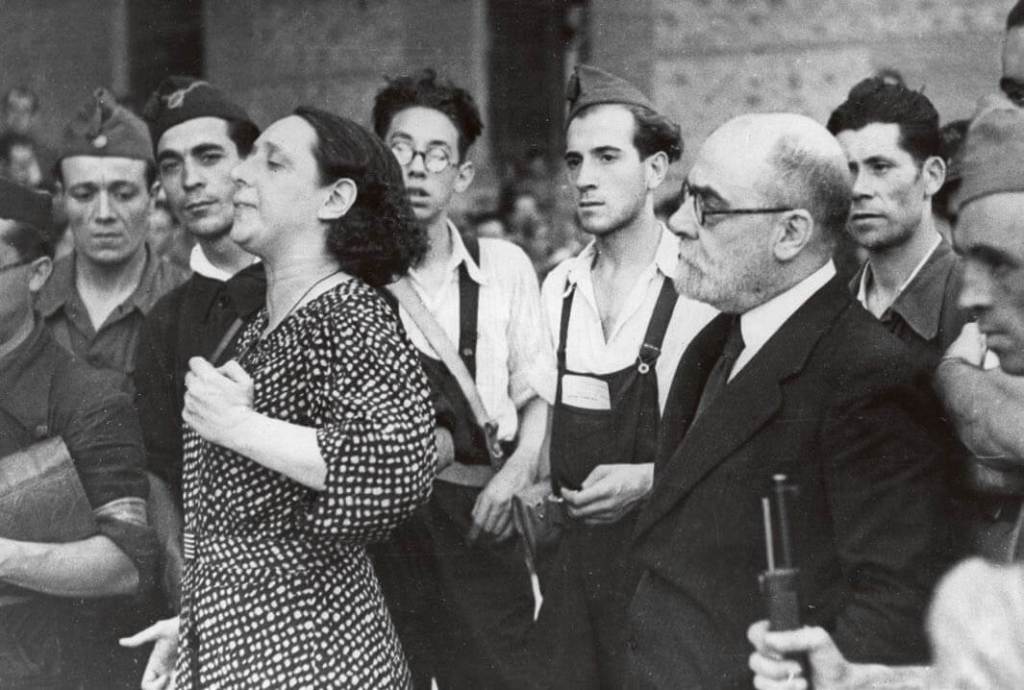

Margarita Nelken: política y combatiente

El exilio fue también la única opción que tuvo Margarita Nelken para sobrevivir a la represión impuesta por el régimen de Franco en España. Sin embargo, antes de dejar nuestro país, tuvo tiempo de ser una de las grandes figuras femeninas de la II República española.

Nacida en pleno centro de Madrid, donde recibió una esmerada educación –hablaba francés y alemán–, Margarita fue la única mujer que consiguió ser elegida diputada en 1931, 1933 y 1936, siempre con el PSOE (en 1937, en plena Guerra Civil, se cambió al Partido Comunista).

De espíritu combativo, comenzó su activismo en la adolescencia denunciando que las actividades de la mujer se redujeran a los quehaceres domésticos y su preparación estuviera orientada solo al matrimonio y a criar hijos.

Tras el estallido de la Guerra Civil, colaboró en el diario Claridad, desde cuyas páginas alertaba a la población republicana de Madrid contra los quintacolumnistas. Estuvo en los frentes de Extremadura y Toledo, participó en la defensa de Madrid y colaboró en la organización de la Unión de Mujeres Antifascistas.

Tras la victoria de las tropas de Franco, cruzó la frontera francesa y allí, en Francia, transformó aquel activismo para asistir a los refugiados republicanos internados en los campos de concentración galos. A finales de 1939 se exilió en México, donde trabajó en la Secretaría de Educación Pública, colaboró con el gobierno republicano en el exilio y participó en las actividades de la Unión de Mujeres Españolas. Murió allí, lejos de su patria, en 1968.

Enriqueta Otero: la maestra miliciana

En octubre de 1989, 21 años después de la muerte de Margarita Nelken, España perdería a otra de las grandes mujeres que combatieron el horror de la Guerra Civil: Enriqueta Otero. Nacida en Lugo en 1910, esta maestra de profesión, feminista y activista comunista llegó a ser secretaria de Dolores Ibárruri durante la contienda.

Otero se alistó como miliciana de cultura en la Brigada Móvil de Choque y pasaría a ser coordinadora en el madrileño Hospital de Carabanchel. Allí, esta heroína salvaría miles de vidas ayudando y asistiendo a las milicias heridas que llegaban del combate.

En los últimos días de la guerra, Otero fue encarcelada en Madrid, concretamente en la prisión de mujeres de Las Ventas, pero logró protagonizar una fuga masiva de presos y escapar en tren hasta Lugo, donde se enroló en la guerrilla gallega con el apodo de María Dolores hasta 1946, fecha en la que fue detenida por las autoridades franquistas.

A pesar de ser condenada a muerte, una campaña internacional de solidaridad consiguió conmutarle la pena. Permaneció en prisión durante 19 años hasta que, en 1966, fue puesta en libertad y rehabilitada como maestra (un año antes de su jubilación). Le dio tiempo a poner en marcha el proyecto cultural O Carriño, que imitaba las universidades populares de la República. Nunca dejó de creer en ellas, ni en su capacidad para enseñar.

María Luz Morales: primera directora de un periódico

Otra de las grandes mujeres protagonistas de este reportaje que acabó en prisión fue María Luz Morales, pionera del periodismo cuya lucha durante la Guerra Civil estuvo orientada a defender las artes y las letras en aquellos tiempos tan convulsos. Fue una mujer polifacética y una de las más brillantes representantes de la generación de escritoras y periodistas de los años treinta.

Nacida en A Coruña en 1889, María Luz, que pronto se trasladaría con su familia a Barcelona, fue una pionera del periodismo cultural en nuestro país. Sus primeros pasos los dio en 1921 dirigiendo El Hogar y la Moda (antecedente de la revista Lecturas), haciéndose cargo en 1924 de la crítica cinematográfica en una sección semanal de La Vanguardia y más tarde ocupándose de la crítica teatral.

Esta relación inicial con el periódico culminó durante la Guerra Civil cuando la periodista fue elegida directora de la cabecera, convirtiéndose así en la primera mujer que conseguía ese cargo. María Luz Morales fue la primera directora española de un diario de alcance nacional, puesto que ocupó entre 1936 y 1937 y por el que sería represaliada poco después.

En 1940, fue encarcelada durante 40 días en el convento barcelonés de Sarriá. Tras la muerte de Franco, muchos depurados se fueron reincorporando a la vida pública, y el 24 de enero de 1978 también ella fue rehabilitada como periodista. Continuó su actividad, ya como redactora, en el Diario de Barcelona, hasta su muerte en 1980.

María Teresa León Goyri: salvadora del Museo del Prado

Otra de las grandes intelectuales que nunca abandonaron su lucha y compromiso social fue María Teresa León Goyri, una mujer que fue mucho más que la mujer de Rafael Alberti, que es por lo que la historia la suele recordar.

Nacida en Logroño en 1903, se formó en la Institución Libre de Enseñanza y se licenció en Filosofía y Letras. María Teresa se educó en un ambiente culto e ilustrado, que la marcó y definió durante el resto de su vida. Se casó siendo muy joven con Gonzalo de Sebastián Alfaro, con quien tuvo dos hijos. Aquel matrimonio duró hasta que conoció a Alberti en 1929, con quien se volvió a casar en 1932 por lo civil. María Teresa fue, por tanto, una de las primeras mujeres que pudo divorciarse en España.

También fue una de las pocas que pudo acudir a la universidad a principios del siglo XX y una de las responsables de que durante la Guerra Civil española se salvaran de la quema numerosas obras de arte que hoy son Patrimonio Nacional. Integrada en la Junta de Incautación y Protección del Patrimonio Artístico, sacó del Museo del Prado y envió a Valencia 64 cuadros, entre ellos Las Meninas o Gaspar de Guzmán, conde-duque de Olivares, a caballo, de Velázquez.

Tras la guerra, se exilió junto a Alberti en Argelia, Francia, Argentina e Italia. Regresó a España junto con su marido casi cuarenta años después, en abril de 1977. Tenía 74 y los primeros signos de alzhéimer se dejaban notar ya. Murió en 1988 en Madrid.

María Zambrano: pensadora y filósofa

En Madrid también moriría tres años después, en 1991, otra de las grandes mujeres españolas de la Guerra Civil española. Hablamos de la pensadora, filósofa y escritora María Zambrano. Nacida en Vélez, Málaga, el 22 de abril de 1904, María pasó su adolescencia en Segovia, desde donde se trasladó a la capital para cursar Filosofía.

Al estallar la guerra, colaboró en la defensa de la República desde el consejo de redacción de Hora de España; se sumó al manifiesto fundacional de la Alianza de Intelectuales para la Defensa de la Cultura (AIDC); fue nombrada consejera de Propaganda y consejera nacional de la Infancia Evacuada, y participó en la reapertura y gestión de la Casa de la Cultura de Valencia.

Al inicio de 1938 se trasladó con su familia a Barcelona, en cuya universidad impartió un curso. Residió allí hasta 1939, año en que cruzó la frontera francesa hacia el exilio. Tras pasar por ciudades como París, Nueva York o La Habana, se instaló en México. Empezó entonces un ir y venir y un exilio que no acabó prácticamente nunca. Junto a su hermana Araceli vivió varias veces en Roma, en Francia (París y la región del Jura) y La Habana.

Ya anciana, Zambrano regresó a España, tras casi medio siglo de exilio, en 1984 para terminar sus días en Madrid. En 1988 le fue concedido el Premio Cervantes. Anteriormente, en 1981, había recibido el Príncipe de Asturias.

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: