Durante la Segunda Guerra Mundial, millones de hombres fueron movilizados a los distintos frentes de batalla. Mientras ellos combatían en Europa, Asia o África, en muchos casos sus esposas, novias y madres permanecían en la retaguardia, aferradas a la esperanza de que algún día regresarían. Estas mujeres, a menudo invisibilizadas por los grandes relatos bélicos, vivieron una espera prolongada, incierta y marcada por el miedo y la resistencia emocional.

La espera como experiencia femenina: un marco conceptual

Algunas historiadoras han analizado la guerra no solo desde la perspectiva de los combates, sino desde la vivencia cotidiana de quienes quedaron atrás. Como señala Margaret R. Higonnet en su influyente trabajo sobre género y guerra, “la narrativa bélica tradicional ha marginado sistemáticamente a las mujeres, reduciendo su papel al de víctimas pasivas o a figuras alegóricas de la nación”. Sin embargo, en las décadas recientes, una historiografía más inclusiva ha recuperado el papel activo —aunque a menudo silencioso— de las mujeres en tiempos de conflicto.

En este marco, la figura de Penélope, que espera el regreso de Ulises durante años, adquiere un nuevo significado. Su espera no es pasiva, pues teje y desteje para sobrevivir en lo que se podría definir como una resistencia paciente. Las “Penélopes del siglo XX” también tejieron redes, rutinas y estrategias para sostenerse a sí mismas y a sus familias, mientras la guerra trastocaba sus vidas por completo.

La movilización masculina y el vacío doméstico

Cuando los ejércitos comenzaron a reclutar a millones de hombres, la estructura de los hogares cambió de forma abrupta. En países como Reino Unido, Estados Unidos o Alemania, las mujeres debieron asumir tareas que, hasta entonces, se habían considerado tradicionalmente masculinas, desde la administración del hogar hasta el trabajo agrícola e industrial. Además del esfuerzo físico, la carga emocional fue enorme. La incertidumbre diaria sobre el destino de los seres queridos erosionaba la salud mental de muchas mujeres.

Un estudio realizado por la historiadora Susan R. Grayzel, especializado en la experiencia femenina en tiempos de guerra, señala que “la angustia emocional se incrementaba por la escasez de información y la censura militar”. Las cartas tardaban semanas en llegar, si es que llegaban, y muchos combatientes desaparecían sin dejar rastro.

Cartas, diarios y memoria íntima

La correspondencia constituyó, en muchos casos, el único vínculo entre el frente y el hogar. Las mujeres escribían cartas casi a diario, por mucho que ignorasen si llegarían a leerse en el frente. Las respuestas, cuando llegaban, solían ser breves, lo que aumentaba la ansiedad.

Algunos estudios han analizado cómo la escritura epistolar permitía a las mujeres reafirmar su papel dentro de la relación y proyectar un futuro compartido, incluso cuando el presente era incierto. La autora inglesa Vera Brittain, por ejemplo, narró en sus memorias la pérdida de su prometido durante la Primera Guerra Mundial, y su testimonio sirvió de inspiración para muchas mujeres décadas después.

Además de las cartas, los diarios íntimos fueron otro canal de expresión emocional. En ellos, las mujeres registraban su día a día, sus temores y esperanzas. Investigaciones como las de Penny Summerfield han revelado que estos escritos se utilizaron como forma para procesar el trauma y de mantener una narrativa personal frente a la inestabilidad del mundo exterior.

Mujeres trabajando: entre la necesidad y la emancipación

Mientras esperaban, muchas mujeres se incorporaron masivamente al mercado laboral, tanto por necesidad económica como por deber patriótico. En Estados Unidos, la imagen icónica de “Rosie the Riveter” simboliza a millones de trabajadoras en fábricas de armamento. En el Reino Unido, el Women’s Land Army movilizó a más de 80.000 mujeres para reemplazar a los trabajadores rurales. Y en la URSS, donde la participación femenina en el esfuerzo bélico resultarin aún más intensa, las mujeres asumieron incluso roles en el combate directo.

No obstante, este acceso al trabajo no supuso, por fuerza, una ruptura con los roles de género tradicionales. Las mujeres se percibían como sustitutas temporales, y se esperaba que regresaran al hogar una vez finalizado el conflicto. Aun así, la experiencia laboral generó cambios profundos: muchas mujeres adquirieron autonomía económica y lograron construir redes de apoyo. Algunas se resistieron a volver a su antigua condición doméstica.

La gestión del duelo y la incertidumbre

Uno de los aspectos más complejos de la espera fue la imposibilidad de saber si en verdad había alguien a quien esperar. La figura del “missing in action” (desaparecido en combate) dejó a miles de mujeres en una incertidumbre insoportable. Las viudas sin confirmación de muerte oficial no solo tenían que hacer frente al dolor, sino a la parálisis administrativa y legal, sin derecho a pensiones ni a un duelo socialmente reconocido.

Las Penélopes después de la guerra

Cuando la guerra terminó, el regreso de los hombres a los hogares no implicó, necesariamente, un final feliz. Muchos veteranos volvieron con traumas físicos y psíquicos, lo que dificultaba la reconstrucción de las relaciones previas. Además, en algunos casos, los maridos no regresaron en absoluto, y las mujeres tuvieron que reorganizar sus vidas sin ellos. Otras descubrieron que sus parejas habían rehecho sus vidas en el frente o en territorios ocupados.

Las políticas de reconstrucción del orden doméstico tras la guerra promovieron una imagen idealizada de la mujer como esposa abnegada. En consecuencia, se invisibilizaron las formas de resistencia que muchas habían desarrollado durante el conflicto. Aun así, en sus relatos orales y autobiográficos, muchas de estas mujeres dejaron constancia de que su espera fue, también, una forma de lucha.

Un heroísmo silencioso Las mujeres que esperaron durante la Segunda Guerra Mundial encarnaron una forma de resistencia cotidiana. Lejos del heroísmo militar tradicional, su lucha fue silenciosa y tenaz. Su espera se convirtió en un ejercicio constante de fortaleza, sostenido en un contexto de escasez económica, miedo y, sobre todo, profunda transformación social. Como las Penélopes homéricas, tejieron una vida en medio del caos, confiando en que, de algún modo, su Ulises volvería.

Referencias

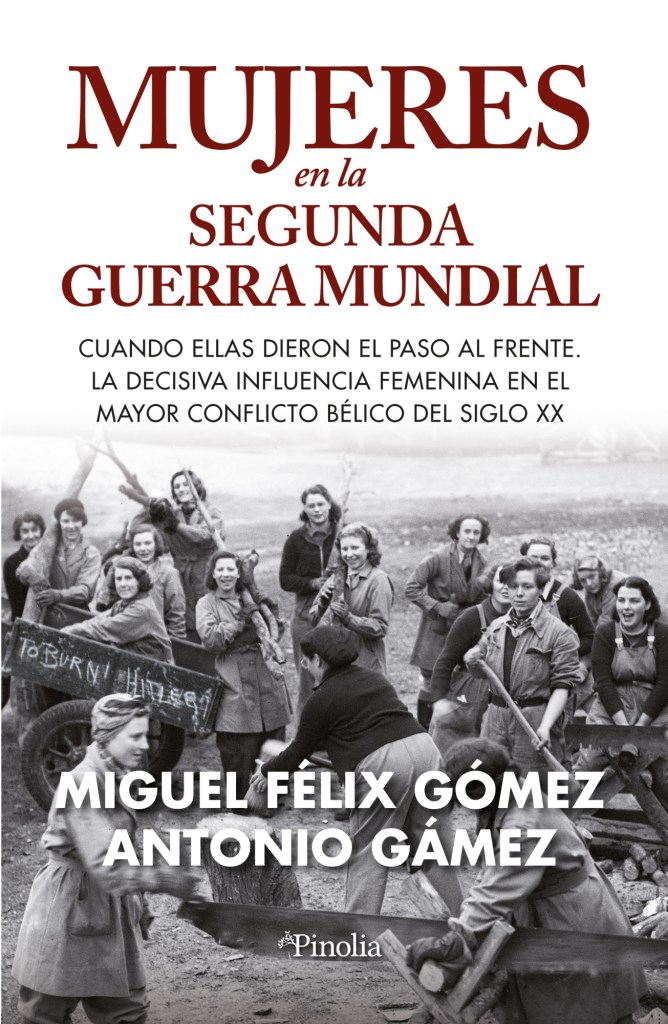

- Gómez Trillo, Miguel Félix y Antonio Gámez Higueras. 2023. Mujeres en la Segunda Guerra Mundial. Madrid: Pinolia.

- Grayzel, Susan R. 2012. At Home and Under Fire: Air Raids and Culture in Britain from the Great War to the Blitz. Cambridge University Press.

- Higonnet, M. R., et al. 1987. Behind the Lines: Gender and the Two World Wars. Yale University Press.

- Summerfield, P. 1998. Reconstructing Women’s Wartime Lives: Discourse and Subjectivity in Oral Histories of the Second World War. Manchester University Press.

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: