La familia, esa institución que suele evocarse como refugio, afecto y seguridad, puede, en ciertos casos extremos, convertirse en un hervidero de violencia, manipulación y muerte. A lo largo de la historia, numerosos crímenes han sacudido a la opinión pública no solo por su brutalidad, sino por haber sido cometidos entre quienes, supuestamente, deberían haberse protegido: padres, madres, hermanos o parejas que compartieron mucho más que un apellido. El fenómeno de las familias asesinas no solo desafía la moral, sino que rompe con una idea profundamente arraigada en nuestra cultura: la del hogar como espacio sagrado.

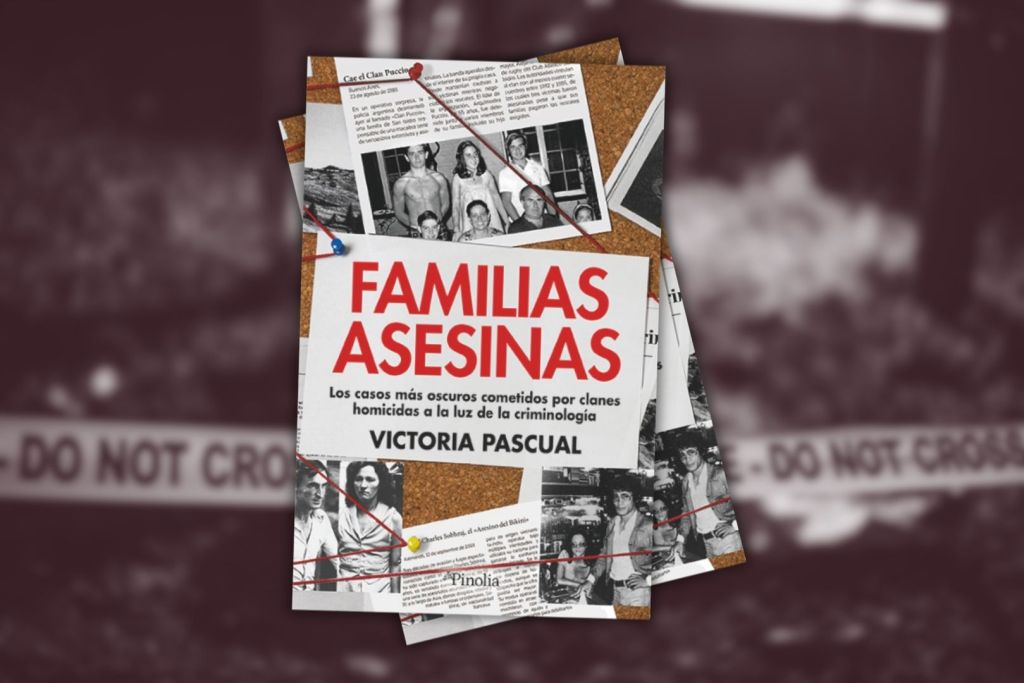

Victoria Pascual Cortés, criminóloga y socióloga con una dilatada trayectoria, ha decidido mirar de frente este abismo en su nuevo libro Familias asesinas, recientemente publicado por la editorial Pinolia. Se trata de una obra que aborda con rigor y sensibilidad algunos de los casos más perturbadores de la crónica negra internacional. El libro no solo presenta una antología del horror familiar —desde los hermanos Bever en Estados Unidos hasta el clan de los Puccio en Argentina—, sino que ofrece un análisis profundo de las dinámicas psicológicas, sociales y culturales que permiten que el crimen germine donde menos se espera: bajo el mismo techo.

El estudio de estos clanes criminales revela patrones inquietantes. En muchos de ellos, la figura de autoridad dentro del núcleo familiar —el padre, casi siempre— actúa como motor de la violencia, naturalizando conductas aberrantes que se transmiten como un legado retorcido. Otros casos, sin embargo, muestran a parejas disfuncionales donde uno de los miembros arrastra al otro a un espiral de muerte, aprovechando vínculos de dependencia emocional o desequilibrios de poder. La línea que separa la coacción de la complicidad se vuelve difusa cuando el amor, el miedo y la obediencia se mezclan con impulsos destructivos.

Pascual no se limita a describir los hechos; su enfoque integrador —en el que se cruzan la criminología, la sociología y la psicología forense— permite comprender las múltiples capas que componen estos fenómenos. No se trata solo de monstruos aislados, sino de contextos que los incuban: sistemas educativos fallidos, entornos sociales hostiles, traumas infantiles no resueltos, culturas que legitiman la violencia o simplemente, la combinación perversa de ciertos factores biológicos y ambientales. El crimen, en estos casos, se cuece a fuego lento, en la intimidad de lo doméstico.

Uno de los grandes aciertos del libro es su capacidad para tender un puente entre el interés popular por la crónica negra y el análisis académico riguroso. La autora consigue que el lector se detenga a pensar en cuestiones de fondo: ¿hasta qué punto somos producto de nuestro entorno? ¿Cuándo empieza la violencia a ser aprendida, interiorizada, justificada? ¿Qué papel juega la familia en la construcción —o la destrucción— de la empatía?

No es un libro fácil de leer, pero sí necesario. Porque nos recuerda que el mal no siempre viene de fuera, que a veces se disfraza de rutina, de normas, de afecto mal entendido. Y porque nos obliga a mirar hacia donde nadie quiere mirar: al interior de nuestras casas, de nuestras historias, de nuestras heridas.

Pregunta. En el caso de Raymond Fernández y Martha Beck, mencionas que un accidente cambió la personalidad de Fernández. ¿Hasta qué punto podemos atribuir la criminalidad a una lesión cerebral? ¿Podría haber sido un asesino sin ese evento?

Respuesta. La criminología nos muestra que la conducta criminal se desarrolla en base a la suma de distintos factores que vienen desde distintos ángulos de nuestra existencia. Entre estos factores encontraremos aquellos que están impregnados en nuestra cultura, la influencia de nuestras vivencias personales o la educación que hemos recibido de la familia con la que nos hemos creado. En cada individuo criminal habrá factores que tengan más peso que otros. En el caso que comentas, Raymond podía contar con factores que, en algún momento, hubieran declinado la balanza por la carrera delictiva, sin embargo, fue un factor desencadenante y de mucho peso el hecho de contar con una lesión cerebral que le produjo cambios en su conducta. Por lo tanto, es difícil que un único factor nos lleve a desarrollar una conducta criminal pero, dentro de la suma de los factores que configuran nuestras decisiones respecto a saltarnos las normas, puede haber alguno que tenga una influencia mucho mayor que los demás.

P. Los asesinatos en pareja, como el de David y Catherine Birnie o los satánicos de Witten, sugieren una dinámica de dominación y sumisión. ¿Es más frecuente que uno de los miembros sea el instigador o suelen compartir la responsabilidad en igualdad de condiciones?

R. Sí, es muy corriente encontrar esa dinámica en la que uno de ellos asume el papel de liderazgo, de control, sobre la otra parte de la pareja criminal. Ese papel más dominante suele coincidir con la persona que tiene una necesidad que satisfacer, como lo puede ser una necesidad sexual o violenta sobre otras personas y suelen ser, además, hombres. La parte sumisa de la pareja criminal, que suele corresponderse con la mujer, busca ayudar a la otra persona a satisfacer las necesidades del otro individuo, más que las suyas propias. El grado de participación y proactividad del individuo sumiso, dentro de una pareja criminal de estas características, variará según los casos, encontrándonos en alguna ocasión, que se puede llegar a difuminar cuál de las dos partes es la que tiene la necesidad primigenia de causar daño a otras personas.

P. En el capítulo sobre los hermanos Bever, exploras el parricidio desde la planificación meticulosa. ¿Cómo se diferencia este tipo de crimen de otros cometidos por familiares en cuanto a motivaciones y desarrollo?

R. El caso de los hermanos Bever tiene como fundamental motivación la venganza de los hijos hacia unos padres desatentos y que aíslan a sus hijos de cualquier entorno social físico. Los hijos de los Bever tienen un acceso incontrolado a información de carácter muy violento y también a material que hoy conocemos como desinformación. La edad de los agresores, que eran adolescentes, sumado a su falta de guía paterna a la hora de comprender y gestionar cierta información inadecuada más la negligencia afectiva y de otros cuidados básicos, hicieron de los hermanos Bever un polvorín dentro de su propia casa. Carentes de otros estímulos, actividades o referentes, descargaron toda su frustración sobre los que ellos consideraban los culpables de su ira. Es un caso muy particular porque también lo eran todas estas características que menciono. Tuvieron el tiempo para su planificación, la información, la oportunidad y la motivación. Además, claro está, de sus características físicas (edad, posible existencia de trastornos del desarrollo, etc.), contextuales (tenían la opción de comprar armas por internet), cultural (la tenencia y uso de armas blancas y/o de fuego está incentivada en el país donde se desarrollan los hechos), etc.

P. El clan de los Puccio secuestraba y mataba con la aparente complicidad de todos sus miembros. ¿Cómo es posible que una familia entera normalice el crimen hasta ese punto? ¿Qué rol juega la figura del patriarca en estos casos?

R. En el caso de los Puccio estamos hablando de un momento histórico muy concreto en Argentina. Recientemente su sociedad había salido de una dictadura militar en la que la violencia estaba a la orden del día. Desapariciones, muertes, tortura y un largo etcétera de actividad violenta ejecutada desde la legitimidad de un Gobierno, había naturalizado este tipo de conductas en algunos círculos. El padre de esta familia, de hecho, había estado involucrado, legalmente, en la comisión de actos de estas características por lo que, una vez que la dictadura militar dio paso a una democracia que intentaba respetar los derechos humanos, no supo adaptarse a la nueva situación. Su convencimiento de que la mano dura, la violencia y de que la muerte, la tortura o el secuestro eran herramientas legítimas y deseables para la consecución de objetivos estuvieron por encima de las consecuencias que estos actos podían tener para él, su familia y, por supuesto, para las víctimas. Es, por lo tanto, fundamental el papel de la figura de autoridad, precisamente porque lo es tanto dentro de la familia (elegirá cuáles son los valores que se deben respetar por el grupo familiar) como dentro del grupo de crimen organizado que la familia crea (dirigiendo con esos mismos valores y ese principio de autoridad al grupo criminal).

P. En la historia de Joseph y Magda Goebbels, el crimen adquiere una dimensión ideológica. ¿Cómo influye la lealtad a una causa o líder en la decisión de cometer actos atroces en el seno familiar?

R. La familia es la primera responsable de nuestra educación y de lo que en sociología se conoce como socialización primaria, es decir, es la entidad que nos va a estructurar como individuos, que nos va a enseñar cómo debemos comportarnos con nosotros mismos y con el entorno social que nos rodea. Impregnar esa primera educación de ideas estrictas, inflexibles y subjetivas, hará que nuestra socialización se realice a través de ese prisma. Es decir, aprenderemos a mirarnos a nosotros mismos y al resto de la sociedad, a través de las ideas que formen parte de una ideología concreta y mermarán nuestra capacidad de abrir nuestra mente a un mundo más plural y tolerante. Es pues, un caso que nos muestra hasta qué punto podemos llevar, desde el punto de vista familiar, nuestras convicciones. Cómo podemos moldear a los individuos que están a nuestro cargo hasta el punto de considerar bueno eliminar a nuestros hijos, de asesinarlos, antes que permitirles vivir una vida que consideramos se aleja de nuestra concepción de lo que es bueno y lo que es malo.

P. En el caso de las hermanas Papin, el concepto de alienación y opresión social es clave. ¿Cuánto influyó su contexto en su transformación en asesinas? ¿Se podrían haber evitado esos crímenes con otra estructura social?

R. Es una buena pregunta a la que, me temo, nunca tendremos la posibilidad de darle una respuesta con toda seguridad. Sí pienso que muchos de nuestros actos están fuertemente influidos por la presión a la que nos vemos sometidos desde el punto de vista de la expectativa social. Nacemos en entornos sociales que tienen, según el momento y el lugar, distintas creencias, valores y pensamientos de lo debemos considerar como deseable, de lo que es útil para la sociedad o, incluso si nos metemos en roles de género, por ejemplo, de lo que seremos capaces de hacer en nuestro recorrido vital o lo que no. Estamos hablando de que estas expectativas sociales moldean nuestra existencia hasta el punto de negarnos deseos, habilidades, actividades que son lícitos y que nos son propios como puede ser el deseo de un hombre de cuidar de sus hijos de forma afectiva y cariñosa o impedir a una persona el acceso a la educación por ser de raza negra. En ocasiones, podemos encontrarnos con personas que, dado su entorno y sus características personales, van a tener una deficiente gestión de la frustración que estas situaciones pueden conllevar. En el caso de las hermanas Papin, esta situación pudo ser, sin lugar a dudas, uno de los factores que las llevó a cometer el crimen que contra sus empleadoras cometieron. También su aislamiento social, su escaso nivel educativo, sus características psicológicas, entre otros factores criminógenos, debieron sumar en la configuración de su iter criminis.

P. Los atentados de los hermanos Tsarnaev en Boston fueron un caso moderno de radicalización familiar. ¿Existen patrones comunes en la forma en que las ideologías extremas pueden permear los lazos de sangre hasta llevar a la violencia?

R. Sí, totalmente. Encontramos que el grupo familiar es un perfecto caldo de cultivo para el desarrollo de conductas extremas. Esto es así porque hablamos de un grupo social en el que debe primar la confianza entre sus miembros, sobre todo de los menores o tutelados hacia las figuras de autoridad. Los progenitores son el modelo de superviviencia para los menores, es decir, sus enseñanzas deben ayudar a los menores a ser personas funcionales que podrán, gracias a dicho aprendizaje, sobrevivir en un mundo social más amplio que el de la propia familia. La confianza en lo que la familia dice o hace debe ser total para que los menores se sientan seguros y puedan realizar un buen aprendizaje. Además, las experiencias que vive una familia suelen ser similares. Viven bajo características que pueden servir de fuerte cohesión (misma situación socioeconómica, vivencias que tienen que ver con la raza, con la espiritualidad, con la cultura en la que se vive, entre otras), hecho que ayuda a que se pueda llegar a radicalizar un individuo y, sobre todo si ese individuo es líder dentro de su grupo familiar, el resto de la familia.

P. El crimen de honor de Banaz Mahmod muestra cómo la cultura puede legitimar la violencia dentro de la familia. ¿Por qué los sistemas judiciales han tardado tanto en reconocer estos casos como feminicidios y no como conflictos privados?

R. Precisamente porque la familia ha sido, tradicionalmente, considerada como una institución de carácter privado. El hombre, heredero de la autoridad social, dentro de su grupo familiar, era la persona indicada para solventar los conflictos que podían surgir dentro de su grupo familiar. Era considerado el responsable de que los comportamientos considerados como desviados, indeseables, fueran sancionados y reconducidos. Por lo tanto, la figura paterna tenía, no sólo la legitimidad de solventar los problemas familiares como considerara oportuno, sino que era lo que se esperaba de él (o de algún otro miembro masculino responsable). A las distintas sociedades les ha costado mucho entrar en los hogares para la resolución de conflictos y no ha sido sino, de la mano de la aparición de los movimientos feministas, que estas situaciones han empezado a ser cuestionadas por la sociedad y, de una forma más amplia, por los sistemas legales. No obstante, siguen siendo mayoría las personas y las legislaciones, que consideran que los “problemas” que se dan en la familia, deben ser solucionados dentro del grupo familiar.

P. El “monstruo de Ecatepec” y Patricia Martínez actuaban con una crueldad extrema, pero ella parecía justificarlo con su dependencia de Juan Carlos. ¿Se puede hablar de coacción o Patricia tenía plena autonomía en sus actos?

R. En algunas ocasiones sí podemos hablar de dependencia más allá de la dependencia emocional, incluso. Encontramos situaciones en las que la voluntad de una persona puede verse seriamente coartada por diversos motivos como puede serlo el miedo al agresor, por un desarrollo deficiente de la personalidad o por coacciones explícitas o sutiles en la dinámica de interacción de la pareja. Aquí nos encontramos, en estos casos, ante la dificultad de discernir cuál era la autonomía de la persona que dice estar siendo coaccionada. Ciencias como la psicológica, la criminológica y las ciencias forenses nos ayudan mucho a poder determinar cuánta culpa tiene una persona en un suceso criminal, aunque hay casos tremendamente complejos. En otras ocasiones, como el caso de Karla Homolka, podremos comprobar que, aunque la agresora asegura tener su voluntad anulada, sus propios actos y un análisis de su conducta, nos ayudan a ver que su culpabilidad es mucho mayor de la que quiere admitir.

“Ciencias como la psicológica, la criminológica y las ciencias forenses nos ayudan mucho a poder determinar cuánta culpa tiene una persona en un suceso criminal”

P. En los crímenes de los gemelos Montoya Navarro, el vínculo entre hermanos parece haber sido determinante. ¿La hermandad puede actuar como un amplificador de la violencia en ciertos casos, más que otras relaciones familiares?

R. En términos genéticos parece ser, según dice la biología, que no. En términos de desarrollo de la personalidad dimanante de una educación común, yo creo que sí. Educarse en un entorno familiar antisocial, violento, falto de empatía en el que, incluso, se dan situaciones graves y/o crónicas de maltrato, aumenta probabilísticamente las opciones de que una o varias personas de una misma familias desarrollen una carrera delictiva. La relación entre hermanos, siempre que no haya una desigualdad o desequilibrio entre ellos de algún tipo, puede desarrollar lazos de cohesión muy potentes por lo anteriormente dicho y, además, porque forman parte de un mismo grupo dentro de la propia familia frente a las figuras de autoridad. Así que, sí, creo que los hermanos pueden desarrollar fuertes vínculos y, uno de ellos, puede tener características que pueden cuadrar, en algunos casos, con el comportamiento desviado.

P. De todos los casos que has investigado y analizado en Familias asesinas, ¿cuál te ha impactado más a nivel personal o profesional, y por qué crees que ese caso en particular te dejó huella?

R. Con esa descripción, podría decirte dos o tres. Si tengo que elegir uno sólo, quizá sería el caso de los franceses Michel Fourniret y su esposa, Monique Olivier. El modo en el que elegían a sus víctimas, las torturas a las que las sometían para posteriormente asesinarlas y la aparente frialdad con la que se cometieron tantos actos criminales me llama muchísimo la atención, necesito comprenderlo. Comprender no es lo mismo que justificar. Creo que un caso me deja huella cuando no llego a comprender del todo qué es lo que ha llevado a esas personas, de forma individual y de forma conjunta, a cometer los crímenes que cometen y, en este caso, no encuentro en la suma de los factores, una respuesta definitiva o que, al menos a mí, me acomode.

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: