Fuente de la imagen, Getty Images

- Autor, Santiago Vanegas

- Título del autor, BBC News Mundo

Donald Trump prometió “recuperar” el Canal de Panamá y para algunos sus palabras ya se están traduciendo en acciones.

A inicios de este mes, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, y el ministro de Seguridad de Panamá, Frank Ábrego, firmaron en Ciudad de Panamá un memorando de entendimiento para fortalecer la cooperación en materia de seguridad del Canal.

Hegseth afirmó que el acuerdo “restablece la presencia rotativa” de militares estadounidenses en tres bases en Panamá (Sherman, Rodman y Howard) y permite que los barcos militares estadounidenses naveguen “primero y gratis” (o “primero y libres”, dependiendo de la traducción) por el Canal de Panamá.

Con eso, EE.UU. dice que busca “contrarrestar la influencia maligna” que supuestamente tiene China en el Canal.

El memorando de cinco páginas provocó un aluvión de críticas al gobierno panameño y preguntas sobre su alcance.

Políticos opositores al presidente José Raúl Mulino y expertos independientes dicen que este socava el principio de neutralidad del Canal que está consignado en un tratado de 1977, y abre la puerta a que EE.UU. recupere el control de las bases militares que a Panamá le costó mucho recuperar.

El gobierno panameño defiende el acuerdo que firmó argumentando que no cede territorio ni interfiere con la soberanía de Panamá.

Y sobre la supuesta injerencia china, Mulino dijo: “Los chinos no son problema en Panamá. Se lo dije claramente al señor secretario [Hegseth]. Nosotros no tenemos problema con los chinos ni ellos con nosotros”.

En febrero, el presidente Mulino anunció que no renovaría un acuerdo con China que hacía parte a su país de la Ruta de la Seda, tras presiones de Estados Unidos para que reduzca la influencia de Pekín sobre el Canal de Panamá.

Fuente de la imagen, Getty Images

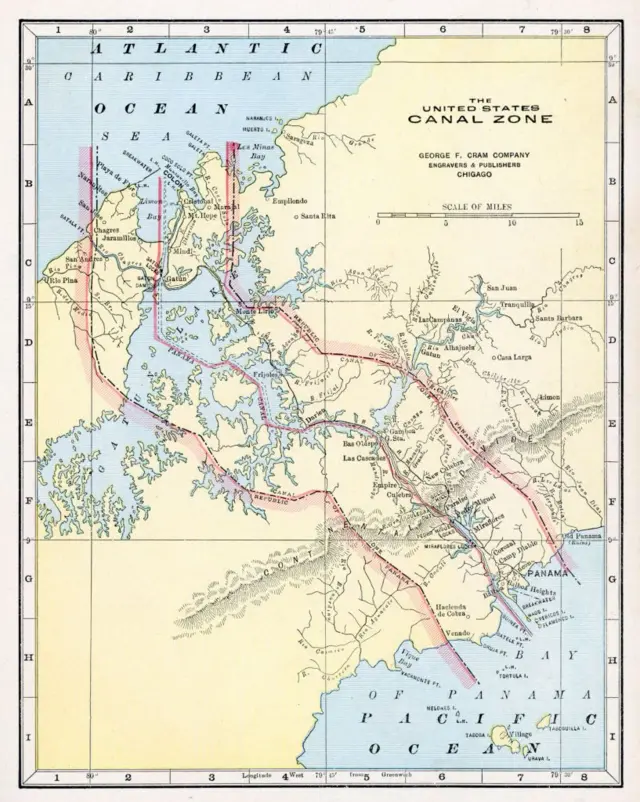

La discusión sobre los efectos que puede tener el reciente memorando trae al presente la larga lucha histórica de Panamá por la soberanía sobre el Canal, que construyó EE.UU. a inicios del siglo XX.

La relación con el gobierno de Trump ya ha generado protestas y descontento en una parte de la población.

BBC Mundo ha solicitado en diversas ocasiones durante las últimas semanas una entrevista con el presidente de Panamá, pero de momento no hubo respuesta positiva.

En entrevista con BBC Mundo, el politólogo Ricardo Herrera Hazera, profesor de la Universidad de Panamá, analiza con perspectiva histórica el momento que atraviesa Panamá y el Canal bajo el gobierno de Trump y habla del regreso de la llamada “quinta frontera”.

Usted ha comparado los acuerdos recientes que ha firmado el gobierno de Panamá con EE.UU. con la época de “la quinta frontera”. ¿Cómo fue ese periodo para Panamá y en que se parece para usted al presente?

Nosotros teníamos un país dentro de otro país. Los panameños fuimos ciudadanos de tercera clase en nuestro propio territorio.

En el corazón de Panamá, los estadounidenses establecieron (desde 1903 hasta 1979) la Zona del Canal, donde los panameños no podíamos entrar y donde no se podía izar la bandera de Panamá.

Desde ahí manejaban en buena medida la política del país y nos intervinieron en muchas ocasiones. Se apoderaron de los puertos y crearon bases militares que fueron creciendo luego de la Segunda Guerra Mundial.

Fuente de la imagen, Getty Images

Eso era “la quinta frontera”: el colonialismo en su más pura esencia, el mismo colonialismo que EE.UU. tanto le criticó a las potencias europeas.

Se llama quinta frontera, porque Panamá limita al norte con el Océano Atlántico, al sur con el Pacífico, al este con Costa Rica y al oeste con Colombia. Dentro del propio Panamá, había una quinta frontera.

Fue un periodo muy humillante para nuestro país. No éramos un país soberano. No teníamos el monopolio del uso de la fuerza. Éramos una caricatura de país, y veíamos con impotencia cómo se apoderaron de nuestro principal recurso natural, que es nuestra posición geográfica.

Los panameños éramos, además, constantemente transgredidos. El 9 de enero de 1964, por ejemplo, el ejército de Estados Unidos asesinó a 20 estudiantes de secundaria que fueron a sembrar la bandera de su país en la Zona de Canal.

Pero esas estacas de la quinta frontera ya fueron removidas. Y Panamá no podría ser lo que es hoy en día sin haberlas removido.

Desde el año 1977, que se firmaron los tratados Torrijos-Carter (que le entregaron el control del Canal a Panamá), la Zona del Canal fue desapareciendo paulatinamente.

Fuente de la imagen, Getty Images

Usted considera que se está regresando a la “quinta frontera”. ¿En qué sentido ese pasado es similar al escenario que estamos viendo ahora? Los acuerdos recientes no contemplan ceder territorio…

Los acuerdos firmados por el gobierno cercenan la soberanía nacional, por más que ellos lo nieguen.

La historia nos ha demostrado que EE.UU. no ha buscado tener bases militares en Panamá únicamente con un espíritu de cooperación. Existen suficientes antecedentes que nos muestran lo peligroso y lo dañino que es para nuestra soberanía y nuestra autodeterminación.

Uno podría decir: “Bueno, en otros países hay bases militares de EE.UU.”.

Pero ¿cuántas de esas bases militares fueron utilizadas durante casi 100 años para someter a ese país? EE.UU. tenía la última palabra en todas las decisiones que Panamá tomó durante un siglo.

Muchas generaciones de panameños hemos entendido que no contar con bases militares de EE.UU. en Panamá es fundamental.

Cuando los tratados Torrijos-Carter (1977) nos liberaron de la presencia militar estadounidense, nos convirtieron por primera vez en un país con la capacidad para utilizar su principal recurso natural, no para beneficio de los intereses geopolíticos de una potencia, sino de los panameños.

Por eso hemos crecido. Por eso hemos renovado y expandido el Canal de Panamá.

Fuente de la imagen, Getty Images

Ahora el gobierno está firmando acuerdos con EE.UU. que les otorgan a los militares de ese país la capacidad de movilizarse en Panamá como si estuvieran paseándose por Arizona. Estamos retrocediendo muchos años.

Y no hay transparencia. Hay un silencio completo en cuanto al alcance real de estos acuerdos.

Mientras que el gobierno panameño dice que son acuerdos administrativos, EE.UU. los está interpretando como unos nuevos tratados del Canal y así los están vendiendo a su población.

Si nos costó más de 70 años sacar a los estadounidenses la primera vez, ¿qué nos asegura que esta vez va a ser diferente?

¿En qué se diferencia el EE.UU. actual con el que ha negociado tantas otras veces con Panamá?

La política exterior de Estados Unidos, así como su política interna, se ha basado históricamente en los valores de la democracia. En eso se ha basado su liderazgo en Occidente.

Pero hoy se ha roto uno de esos valores fundamentales, que es el de la verdad. El gobierno de Trump ha venido asegurando una serie de falacias en torno al Canal de Panamá para fundamentar su accionar en política exterior.

Esa es una gran diferencia con el Estados Unidos que conocíamos hasta ahora.

Fuente de la imagen, Getty Images

¿Cuáles son esas falacias o mentiras a las que se refiere?

Primeramente, él (Trump) ha dicho que el Canal de Panamá se está destruyendo, que se está acabando.

El Canal está en su mejor momento.

Panamá hizo una inversión de más de US$6.000 millones para renovarlo. El país ha aumentado su PIB en más de 80% desde el año 2000. Y eso no se debe al Canal antiguo. Ese Canal antiguo ya expiró. Las ganancias son del Canal que Panamá, bajo el liderazgo de gobiernos panameños, logró ampliar.

Ellos han querido decir que los panameños no han sabido administrar el Canal, cuando es todo lo contrario. El mundo entero ha reconocido que Panamá ha hecho una buena labor. Incluso hay una carta en la que Obama felicita a los panameños por eso.

La segunda falacia que hemos escuchado es que EE.UU. construyó el Canal y se lo entregó de forma gratuita a Panamá.

A Panamá le costó 70 años de luchas y muchos muertos que EE.UU. comprendiera que había que firmar un nuevo tratado. Los tratados Torrijos-Carter fueron producto de una negociación, de una lucha intergeneracional, del apoyo internacional que Panamá recibió y del lobby que hubo para que EE.UU. firmara. No fue gratis ni fue fácil.

Fuente de la imagen, Getty Images

El argumento que ha repetido Trump y su gabinete para justificar su interés renovado por el Canal de Panamá es que quieren protegerlo de, en sus palabras, la maligna injerencia comunista china. ¿Qué de cierto hay en esto?

Los puertos que están en el Pacífico y en el Atlántico cerca del Canal de Panamá, que son los puertos de Cristóbal y Balboa, son operados por una compañía de Hong Kong.

(Nota: El poderoso fondo de inversión estadounidense Blackrock anunció en marzo que había llegado a un acuerdo para comprarlos).

Fuera de eso, no existe en Panamá ningún tipo de influencia china.

Los estadounidenses están confundiendo el hecho de que China tiene una presencia desde hace más de 150 años en América Latina con una supuesta influencia de China sobre el Canal de Panamá. Eso es absurdo.

Ahora bien, los panameños tenemos que reconocer que la forma como el gobierno anterior extendió los contratos de esos dos puertos a la compañía de Hong Kong (por 25 años desde 2021) no fue transparente y no fue la correcta para garantizar la neutralidad.

Pero eso es muy distinto a asegurar que China tiene control sobre el Canal de Panamá.

Es otra gran falacia que se ha estado construyendo desde el gobierno de EE.UU. para que la opinión pública vea como favorable esta nueva intimidación que se ha emprendido contra Panamá.

Fuente de la imagen, Getty Images

En todo caso, el poder de negociación que tiene Panamá, al ser un país pequeño, frente a EE.UU. es limitado, y uno podría pensar que lo que más le conviene económicamente al país es llevarse bien con EE.UU.

Hay muchas opciones que no son entrar en una contradicción directa con Trump.

Pero además es que la presencia militar estadounidense en Panamá no nos asegura ningún tipo de beneficio económico.

Cuando se fueron los estadounidenses de las bases militares en 1999, muchos decían: “¿Ahora qué vamos a hacer con la economía?”.

Y resulta que la economía ha crecido más de un 80% desde entonces, y hoy en día Panamá es el país con el PIB per cápita más alto de América Latina, precisamente porque ahora el Canal responde a los intereses de los panameños.

Así que es lo contrario: la presencia estadounidense en Panamá nos impide el desarrollo, no es un motor de desarrollo. Se ve claramente al analizar la historia.

Ahora mediante estos acuerdos estamos abriendo la puerta a que EE.UU. use el Canal de Panamá en su guerra comercial con China, y eso nos pone a los panameños en una posición muy desfavorable.

Mientras acuerdos anteriores como el de Salas-Becker (2002) se sustentaban en la cooperación para combatir delitos como el narcotráfico, estos se inscriben en el contexto de un enemigo común que es supuestamente China.

Y eso nos convierte en un blanco, en un objetivo en caso de una guerra. La remilitarización de Panamá que estamos viendo conlleva riesgos muy serios.

Si el Canal no es para los panameños, a los panameños no nos conviene un Canal.

Lo que los panameños necesitamos es garantizar la neutralidad. Y hoy en día nos la están arrebatando.

Panamá militarizado se ve en la obligación de tomar dictado de todas las decisiones que EE.UU. quiere que tome.

Una vez que tienes bases militares en tu país, una vez que se pasean los F-16 por tu territorio, pierdes la capacidad de negociación.

Fuente de la imagen, Cortesía de Ricardo Herrera

Fuente de la imagen, Getty Images

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

Cortesía de BBC Noticias

Dejanos un comentario: