Ver el cielo estrellado ha sido, desde siempre, una fuente de asombro. Pero resulta que, justo encima de nuestras cabezas, había algo enorme que nadie había visto. Literalmente: una nube de gas tan gigantesca que ocuparía el lugar de 40 lunas llenas si fuera visible a simple vista. No estaba lejos, ni oculta tras otra galaxia, ni perdida en el confín del universo. Estaba aquí, a apenas 300 años luz de la Tierra, en el entorno más inmediato de nuestro sistema solar.

La responsable del hallazgo es la astrofísica Blakesley Burkhart y su equipo, que publicaron sus resultados en Nature Astronomy. El estudio presenta a Eos, una nube molecular invisible a los métodos tradicionales porque apenas emite señales de monóxido de carbono, que es lo que normalmente buscan los telescopios. En su lugar, los científicos usaron una técnica poco habitual: detectar la fluorescencia del hidrógeno molecular en el ultravioleta lejano. Fue así como dieron con esta estructura gigantesca, olvidada en uno de los rincones más estudiados del cielo.

Una nube inesperada en nuestro vecindario cósmico

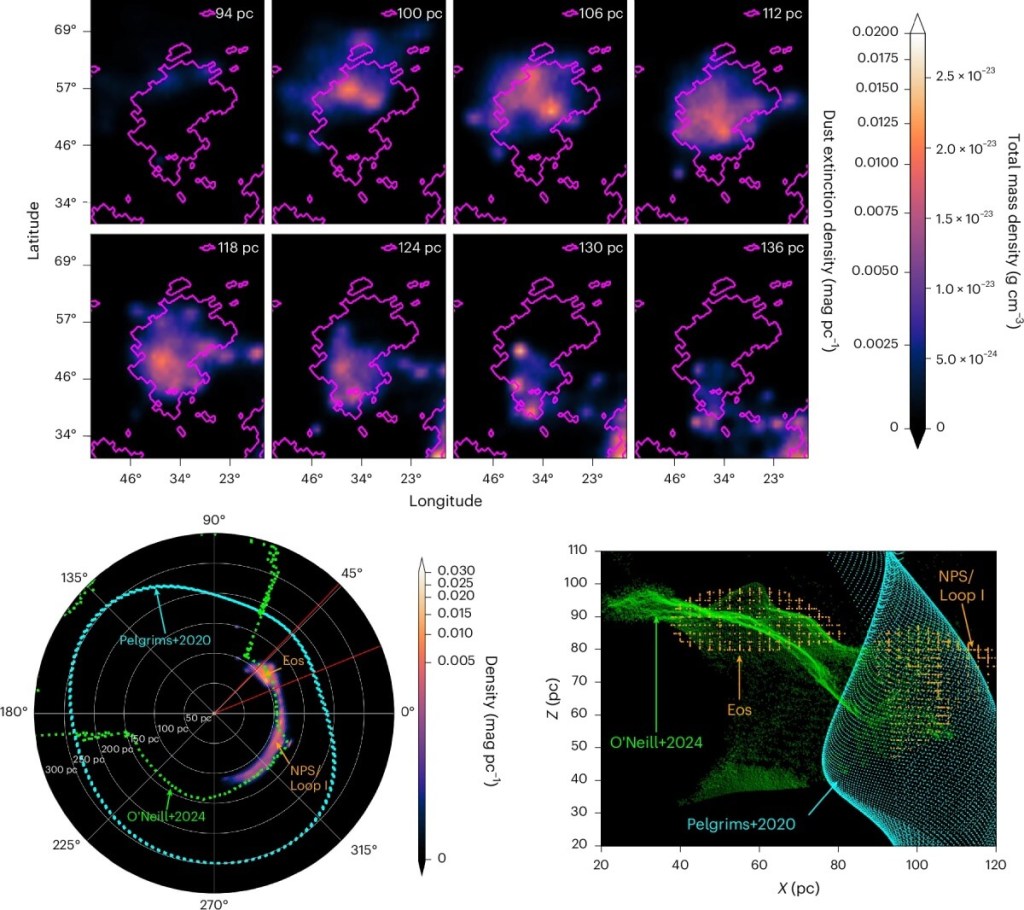

Que una estructura de tal magnitud pasara desapercibida hasta ahora resulta desconcertante. Eos está ubicada dentro de lo que se conoce como la Burbuja Local, una región del espacio donde reside nuestro sistema solar, caracterizada por una baja densidad de materia debido a antiguas explosiones de supernova. En este entorno, Eos sobresale por su masa estimada de unas 3.400 masas solares de hidrógeno molecular (H₂) y un diámetro aproximado de 25,5 pársecs.

Lo más sorprendente no es solo su tamaño, sino su invisibilidad relativa. Las nubes moleculares se suelen detectar a través del monóxido de carbono (CO), que emite radiación en longitudes de onda accesibles a los radiotelescopios. Sin embargo, Eos tiene muy poco CO detectable, lo que la convierte en una nube molecular “oscura”. En palabras del artículo: “la mayoría de la masa molecular de la nube no se ve reflejada en las emisiones de CO, lo que indica que es mayormente CO oscura”. Este tipo de nubes podrían estar mucho más presentes de lo que se pensaba, pero aún permanecen ocultas.

Un hallazgo gracias a la fluorescencia del hidrógeno

La clave para detectar Eos fue un cambio de estrategia. En lugar de buscar las señales habituales del CO, los investigadores analizaron la fluorescencia del hidrógeno molecular en el rango del ultravioleta lejano. Este fenómeno ocurre cuando los fotones de alta energía excitan las moléculas de H₂, que luego emiten luz al relajarse. Esta luz fue captada por el instrumento FIMS/SPEAR, un espectrógrafo ultravioleta a bordo del satélite surcoreano STSAT-1, operativo entre 2003 y 2005.

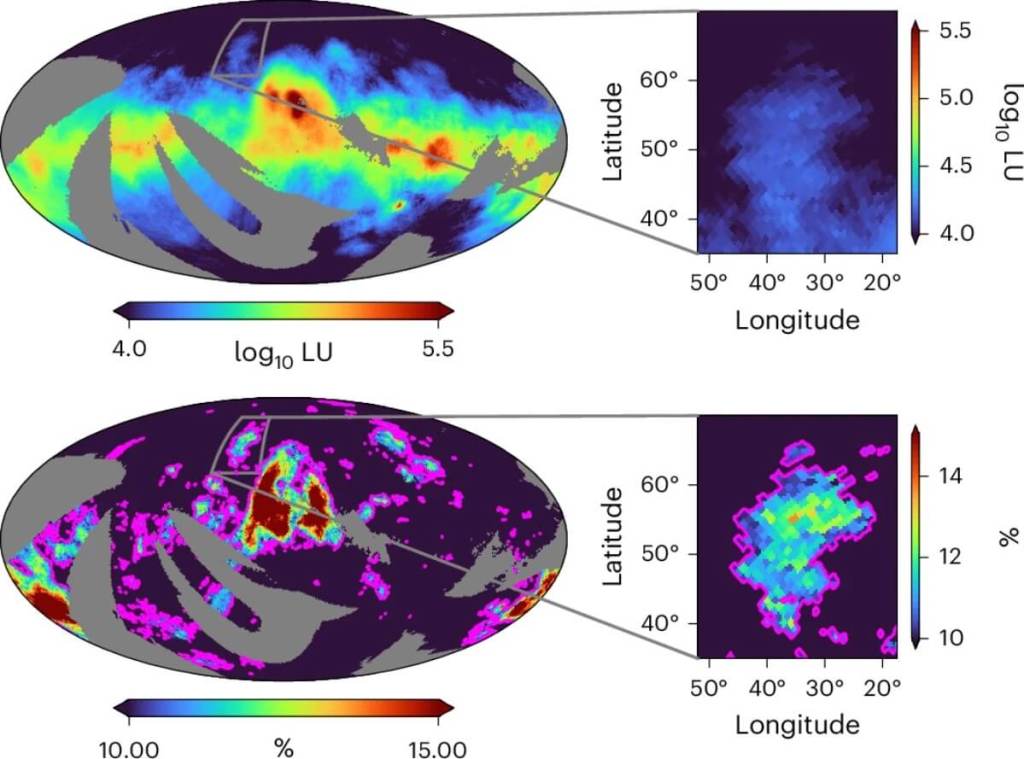

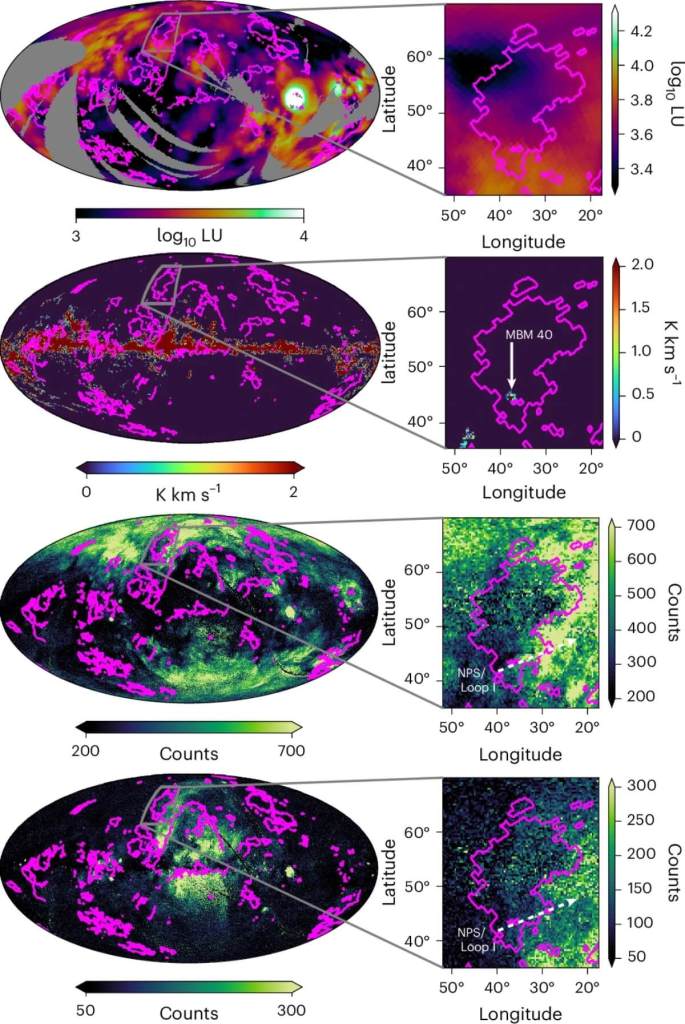

El instrumento registró un mapa del cielo con emisiones fluorescentes de H₂, revelando una estructura en forma de media luna brillante que coincidía con la región que ahora se identifica como la nube Eos. El estudio señala que “la emisión fluorescente FUV traza el límite entre la nube atómica y la molecular”, una zona crucial para comprender los procesos de formación estelar. Este tipo de transición, entre gas neutro y molecular, es el escenario donde surgen las primeras condiciones que darán lugar a nuevas estrellas.

La nube Eos y su relación con la estructura de la Vía Láctea

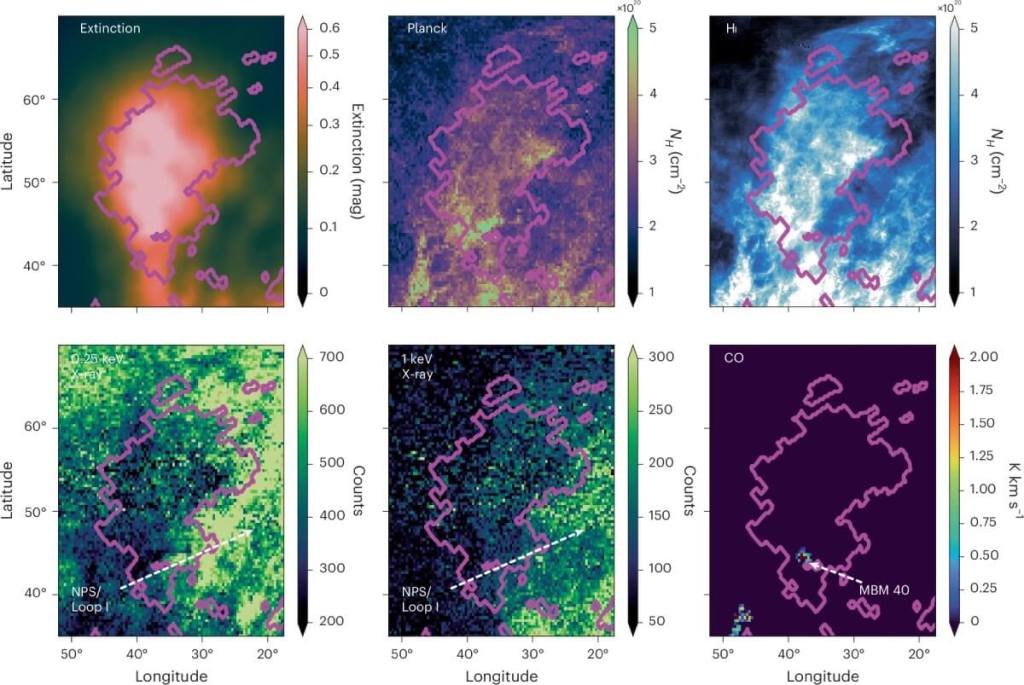

La localización de Eos no es aleatoria. La nube se encuentra en las latitudes altas del llamado North Polar Spur, una estructura bien conocida por su emisión en rayos X y radiofrecuencias. Este sector del cielo ha sido objeto de estudios durante décadas, pero no se había detectado una nube molecular asociada a él hasta ahora. El análisis muestra cómo la silueta de Eos aparece claramente recortada en los mapas de rayos X suaves, lo que sugiere que la nube actúa como una barrera física al paso de esta radiación.

Esto tiene implicaciones importantes para comprender la geometría de nuestra región galáctica. Eos parece situarse justo en la superficie de la Burbuja Local, lo que encaja con modelos previos que indican que “las guarderías estelares más cercanas al Sol se encuentran en la envoltura de esta burbuja”. La coincidencia entre la estructura de Eos y los límites de emisión de rayos X fortalece esta interpretación.

¿Podría Eos formar nuevas estrellas?

Una pregunta natural ante este hallazgo es si esta nube dará lugar al nacimiento de nuevas estrellas. Para responderla, el equipo analizó su estabilidad mediante el criterio de masa de Jeans, que estima si una nube tiene suficiente masa como para colapsar gravitatoriamente. Según los datos del artículo, “la nube es marginalmente estable frente al colapso gravitacional para temperaturas superiores a 100 K”. Es decir, no parece que vaya a formar estrellas pronto, pero tampoco se descarta.

Además, el estudio calcula que Eos está siendo afectada por radiación ultravioleta y rayos X del entorno, lo que provoca que el hidrógeno molecular se disocie. Este proceso de fotodisociación está ocurriendo más rápido de lo que se forma nuevo H₂, y el artículo concluye que “la nube se está disociando”. Se estima que desaparecerá en unos 5,7 millones de años, un suspiro en términos astronómicos.

Implicaciones para la astronomía futura

Este descubrimiento no solo es importante por lo que revela sobre Eos, sino por lo que anticipa sobre otras nubes similares. La existencia de estructuras moleculares cercanas, invisibles a los métodos tradicionales, implica que podría haber muchas más esperando a ser descubiertas con técnicas alternativas. La fluorescencia en el ultravioleta lejano se perfila como una herramienta fundamental para explorar esta nueva frontera del medio interestelar.

Los datos de FIMS/SPEAR, aunque antiguos, han demostrado ser valiosos cuando se analizan con enfoques innovadores. La colaboración internacional que hizo posible este hallazgo sugiere que la astronomía de archivo, combinada con nuevos modelos físicos, tiene mucho por ofrecer aún. La próxima generación de telescopios ultravioleta, como el proyecto Hyperion, podría detectar estas nubes con mayor resolución y sensibilidad.

Además, estudiar una nube molecular en disolución como Eos proporciona un laboratorio natural para entender los mecanismos que limitan la eficiencia de la formación estelar. Según el artículo, “la tasa de fotodisociación es aproximadamente tres veces la tasa de formación estelar esperada en esta región”, lo que se alinea con modelos recientes sobre la baja eficiencia con la que las galaxias convierten gas en estrellas.

Referencias

- Blakesley Burkhart, Thavisha E. Dharmawardena, Shmuel Bialy, Thomas J. Haworth et al. A nearby dark molecular cloud in the Local Bubble revealed via H₂ fluorescence, Nature Astronomy, https://doi.org/10.1038/s41550-025-02541-7.

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: