En el corazón de la región turca de Tur Abdin, en la actual provincia de Mardin, se encuentra una ciudad subterránea con una historia milenaria. Se trata de Matiate, una antigua urbe mencionada en inscripciones asirias desde el siglo IX a.C., cuya importancia geopolítica y económica quedó registrada en las tablillas y las estelas imperiales. Hoy, más de dos milenios después, nuevos hallazgos arqueológicos han revelado un aspecto fundamental de su economía: la producción de vino a escala industrial en talleres organizados y tecnológicamente eficientes.

Un estudio reciente, publicado por Durmuş Ersun en la revista internacional OANNES, ha desvelado la existencia de estructuras especializadas en la elaboración de vino. Este trabajo, que se centra en dos complejos identificados como los edificios a-1 y a-10, no solo amplía nuestro conocimiento sobre la vida cotidiana y el comercio en la Alta Mesopotamia del periodo tardoantiguo. También arroja luz sobre las redes de distribución que unieron a Matiate con otras ciudades clave de la región.

Una ciudad entre imperios: el contexto histórico de Matiate

Matiate, identificada en textos asirios como Matuyatu, se ubicaba estratégicamente en la región de Kaschiari, punto de tránsito hacia las fuentes minerales de Anatolia oriental. Para cuando fue capturada y sometida a tributo por los asirios hacia el año 900 a.C., la ciudad ya contaba con una economía basada en la viticultura, según lo documentan los textos de los reyes Asurnasirpal II y Salmanasar III. La importancia del vino como bien de intercambio queda patente en estas fuentes: de hecho, los tributos que Matiate debía pagar al apoder asirio incluían importantes cantidades de este producto.

Tras la caída del dominio asirio, Matiate pasó por las manos de los escitas, los medos, los persas, los helenísticos, los partos, los armenios y, al final, los romanos y bizantinos. Este prolongado trasfondo multicultural contribuyó a forjar una ciudad con una serie de infraestructuras complejas. En ellas, se incluían talleres de producción, espacios religiosos y áreas de almacenamiento subterráneo.

La arquitectura subterránea y la organización del espacio productivo

La ciudad subterránea de Matiate se excavó en la roca siguiendo el modelo de la arquitectura en catacumba. Aunque pensadas, en un principio, como espacios funerarios, estas galerías se adaptaron como viviendas y espacios industriales durante las persecuciones cristianas bajo el Imperio romano. La estructura subterránea ofrecía un entorno ideal para la conservación del vino: una temperatura constante entre 5 y 10 °C, protección de la luz y una buena ventilación.

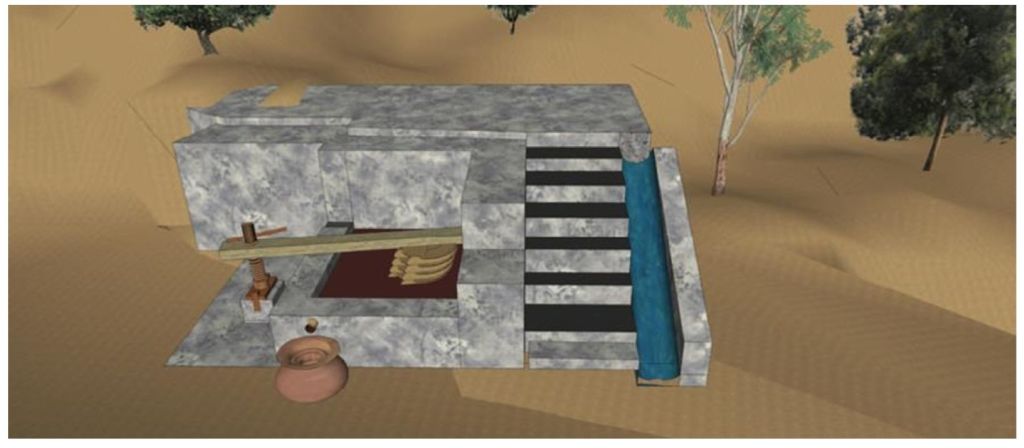

Las excavaciones han documentado dos talleres vinícolas datados en el período romano tardío (siglos III–IV d.C.): el taller del edificio a-1 y el del edificio a-10. Ambos presentan sistemas complejos de prensado, almacenamiento y canalización, lo que indica un conocimiento técnico notable y una clara intención de producción a gran escala.

Las técnicas de prensado del vino en Matiate

En la antigüedad, la elaboración del vino incluía varias fases: el pisado o prensado de las uvas, la fermentación del mosto y el almacenamiento del producto final. En Matiate se han identificado dos técnicas distintas de prensado.

El edificio a-1 utilizaba la técnica del prensado por cuña, consistente en ubicar una cuña entre dos vigas verticales para ejercer presión sobre las uvas. Esta técnica, menos mecanizada, resultaba habitual en contextos anteriores al auge del tornillo de prensa y requería mayor intervención humana. Por su parte, el edificio a-10 empleaba la prensa de tornillo, un mecanismo más sofisticado, en el que un bloque de madera rotativo aplicaba presión uniforme sobre las uvas. Este sistema era común en el mundo romano y bizantino, y permitía una extracción más eficiente del jugo.

Ambas técnicas se documentan en otras regiones de Anatolia y el Levante. Su coexistencia en un mismo yacimiento indica, según los investigadores, bien una evolución tecnológica, bien una diferenciación de funciones dentro de la producción local.

Infraestructura de almacenamiento: silos y ánforas

Junto a los sistemas de prensado, la ciudad contaba con silos tallados en la roca para almacenar el mosto y el vino. Estaban revestidos con cal para evitar la proliferación de bacterias. El edificio a-4, en particular, contenía siete silos con una capacidad suficiente para almacenar volúmenes significativos del producto.

Los recipientes cerámicos hallados en las excavaciones de 2020 y 2021 confirman una producción comercial del vino. Las ánforas, que representan un 42 % del total de las cerámicas encontradas, eran del tipo Zemer 41 y LR1. Estos recipientes, originarios de las regiones de Cilicia y Chipre, eran comunes en la comercialización del vino en el Mediterráneo oriental durante la antigüedad tardía. Esto sugiere que el vino de Matiate no solo se producía para cubrir el consumo local, sino también para el comercio regional e incluso internacional.

Comercio y rutas de distribución

Las evidencias arqueológicas y epigráficas muestran que Matiate formaba parte de una red comercial que conectaba la Alta Mesopotamia con el Mediterráneo oriental. Los comerciantes mesopotámicos seguían una ruta que comenzaba en Karkemish y continuaba por Edessa (Urfa), Resaina (Ceylanpınar), Tella (Viranşehir) y Dunaysır (Kızıltepe) hasta llegar a Matiate. En este circuito, el vino de Matiate fue un producto destacado que llegó a utilizarse como pago de tributos.

El hecho de que los habitantes de Matiate pagaran sus impuestos en vino demuestra el valor económico y simbólico que este producto tenía en la región. Su producción, por tanto, constituía uno de los ejes principales de una economía agroindustrial orientada a la exportación.

Transformaciones religiosas y funcionales del espacio

Una peculiaridad del edificio a-10 es que, tras su uso como taller vinícola, se reutilizó como mikvé, una piscina ritual judía. Este cambio de uso revela la diversidad cultural y religiosa de la ciudad durante la Antigüedad tardía, así como el impacto de estos cambios sobre las actividades económicas. La conversión del taller en un espacio religioso probablemente implicó el fin de su función productiva. Esto coincide, según los arqueólogos, con una reorganización del urbanismo subterráneo de la ciudad.

Matiate, ciudad del vino

Los hallazgos recientes en la antigua ciudad de Matiate ofrecen una perspectiva esclarecedora de la producción vinícola en la Alta Mesopotamia en el periodo tardoantigua. Las estructuras excavadas muestran que existía una infraestructura sofisticada para la elaboración, el almacenamiento y la distribución del vino.

El papel central del vino en la economía local se refleja tanto en la arquitectura como en los materiales hallados: silos, ánforas importadas, sistemas de canalización y estructuras reutilizadas. Matiate fue un punto de tránsito en la ruta hacia las minas de Anatolia oriental y un importante centro productor y exportador de vino que, ya en el siglo IX a.C., abastecía a las élites mesopotámicas con sus caldos. Este trabajo arqueológico, por tanto, no solo documenta las técnicas antiguas de producción, sino que restituye la memoria de una tradición vitivinícola que resistió siglos de transformaciones culturales y políticas.

Referencias

- Ersun, Durmuş. 2025. “The Wine Workshops and Production Techniques in the Ancient City of Matiate”. OANNES – International Journal of Ancient History, 7.1: 131-45. DOI: 10.33469/oannes.1596031.

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: