Las películas de romanos nos legaron una visión un tanto romántica y exagerada de lo que pudo ser la hegemonía del Imperio. A pesar de que gran parte de lo que conocemos de esta civilización procede de textos antiguos de escritores, historiadores y naturalistas clásicos, como Floro, Estrabón o Plinio el Viejo, son muchas las incógnitas que suscita la historia de Roma y, sobre todo, de su capacidad para explotar los recursos minerales presentes en los territorios conquistados. Uno de esos territorios lo compone el noroeste de la Península Ibérica, donde el hombre aprendió a desafiar la naturaleza con la transformación del paisaje a gran escala.

La construcción de una red hidráulica para explotar el oro, que supera los 1100 km de canales (Fernández-Lozano et al., 2025), o el empleo de técnicas mineras como la ruina montium (la denominada arrugia de Plinio el Viejo, como la define en su Historia Natural, Domergue 1990), consistente en derribar toda una montaña con la fuerza hidráulica, constituyen pruebas evidentes de ello. Hoy en día, la imagen que muchas personas tienen de lo que pudo ser la extracción aurífera en yacimientos tan importantes como Las Médulas (Bierzo, León) es similar a la que podemos observar en la película documental sobre el fotógrafo Sebastião Salgado “La Sal de la Tierra”, donde más de 50.000 personas, como si de hormigas se tratasen, se adentran en una de las mayores minas de oro de Brasil, situada en el distrito aurífero de Gerais.

Hoy sabemos, gracias a los escasos trabajos arqueológicos realizados en los asentamientos y poblados metalúrgicos situados en los alrededores de la mina de oro de Las Médulas, que esta imagen onírica de lo que pudo ser la minería romana no es más que eso (Figura 2). Entre 2500 y 5000 personas, una cifra algo más razonable y modesta, pudieron haber trabajado en estas minas de oro para pagar los tributos al fisco romano que, con la llegada del Emperador Augusto, se hizo indispensable para mantener la lealtad del ejército, sostener la economía del Imperio y el estatus del emperador con la llegada de la Pax Romana.

Las Médulas, una obra de gigantes

La magnitud de los trabajos mineros alcanzó, sin embargo, unas dimensiones desconocidas. En palabras del historiador Plinio el Viejo, una verdadera “obra de gigantes”, que se extendió por las zonas auríferas de la actual Asturias, Galicia, León, Zamora y el norte de Portugal, durante algo más de dos siglos, entre el I d.C. y principios del III d.C. (Naturalis Historia, XXXIII,78). En el caso de Las Médulas, se ha sugerido que más de 90 millones de metros cúbicos de material sedimentario (gravas, arenas y arcillas) fueron removidos para la extracción de casi 5 toneladas de oro (Sánchez-Palencia, 2000). Una explotación que nuestro grupo de investigación consolidado GEOINCA de la Universidad de León estudia ahora, para conocer con mayor precisión la cantidad de oro que extrajeron los romanos, empleando tecnologías avanzadas de alta resolución como el LiDAR aerotransportado en drones.

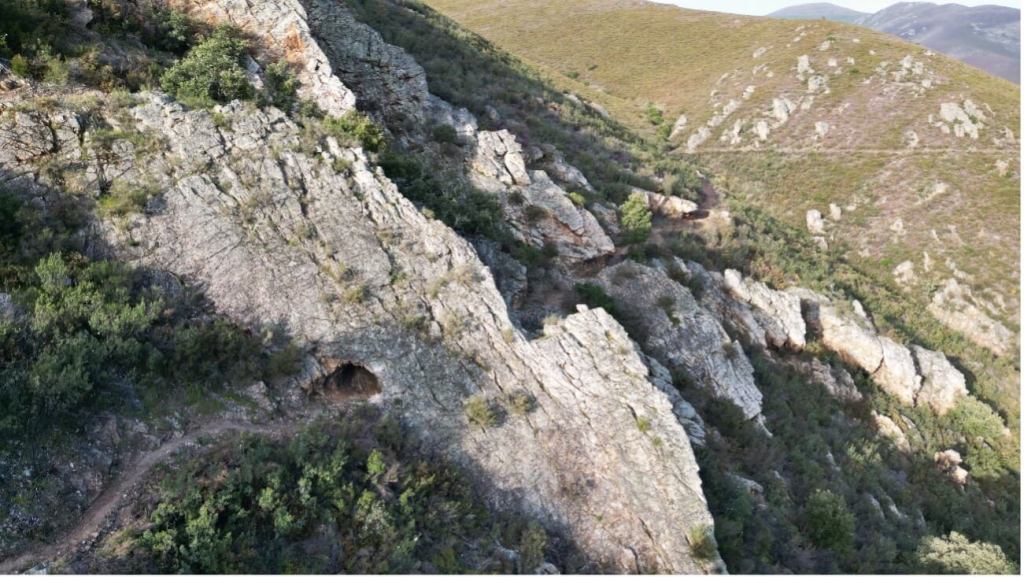

Esta explotación guarda otras sorpresas, como la conocida “Cueva de la Palombeira”, hasta la fecha considerada como parte de un sistema de evacuación asociado a la mina principal de Las Médulas, pero que resulta ser en realidad una antigua explotación romana retocada por la minería moderna (Figura 3).

En este sentido, la red hidráulica, constituida por canales y estanques (Figura 4), representó un papel determinante en el desarrollo de estas labores mineras y otras aledañas, las denominadas “minas satélite”, de menores dimensiones, pero consideradas por los investigadores como un conjunto de elementos relevantes que vertebran la mina de Las Médulas con el resto de explotaciones de la zona, gracias a su papel como indicio prospectivo que sirvió a los romanos para que pudieran llegar hasta la gran mina.

No es el único vestigio en la provincia de León. La Sierra del Teleno, muy próxima a Las Médulas, también presenta un enorme conjunto compuesto por más de medio millar de explotaciones. Minas con diferentes tipologías: en forma de trincheras, zanjas e incluso vistosas estructuras en surcos convergentes (Figura 5), que dan nombre a las conocidas explotaciones en peine (ejemplos de Las Moraceras, Sáenz y Vélez, 1974; valle del Duerna, Domergue y Hérail, 1978) (chantier-peigne es el término original en francés empleado por el arqueólogo Claude Domergue, Domergue 1987).

También en León, el sector de Las Omañas, donde se emplearon diferentes técnicas mineras para la explotación de los depósitos auríferos, en función de los espesores y su extensión, presenta un notable interés para la investigación (Figura 6). Las huellas de la minería hidráulica romana son claramente discernibles sobre el paisaje relicto.

Otra de las grandes explotaciones en la provincia de León es la mina de La Leitosa, situada en la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses, quizás la segunda en importancia después de Las Médulas, en cuanto al volumen de material explotado por los romanos, y desarrollada con el mismo sistema de arrugia o ruina montium. Quizás, lo que más destaca de esta explotación es la cola de relaves, formada por un enorme abanico de estériles procedentes de la mina (Figura 7). No es la única, pues en toda la Reserva se han contabilizado más de medio centenar de explotaciones auríferas romanas. La magnitud y extensión de todo este conjunto minero constituyen una verdadera “obra de gigantes”, como definiría Plinio los trabajos llevados a cabo por los romanos para hacerse con el preciado metal.

Ingeniería minera: las grandes obras hidráulicas

No menos importante resultó ser el agua. El líquido elemento fue esencial para poder explotar los depósitos auríferos. Sin la construcción de una extraordinaria red hidráulica bien planificada, todo este conjunto minero no se hubiera hecho posible. El propio Plinio el Viejo reconoce que llevar el agua hasta las minas era «otro trabajo, e incluso más caro, el de conducir desde la cumbre de las montañas, la mayoría de las veces a cien millas de distancia, los ríos para lavar los desechos. Llaman a estos canales corrugos de la palabra corrivatio, creo. Y este es un gran trabajo: es necesario que la pendiente sea rápida, de modo que el agua corra rápida, y para ello tiene que venir de los puntos más altos. Para que pase el agua, los valles y las quebradas se forman puentes con canales. En otros lugares inaccesibles en roca, se excavan, y se la fuerza para recibir grandes vigas».

La tradición ha querido que se mantengan algunas viejas costumbres sobre los canales, conocidos localmente como carriles en muchas zonas montañosas de la comarca leonesa de La Cabrera, de la que se capta el agua para Las Médulas y sus minas satélite, donde todavía se conservan algunos restos. Así lo relataba el escritor berciano Ramón Carnicer en su libro “Donde las Hurdes se Llaman Cabrera”.

«[…] Tan pronto como se aseguraron de que la marcha era definitiva, los cabreireses, libres del temor al vergajo, se aplicaron a cortar las bocas de los canales y a rellenar de tierra y piedras los cauces para poder andar como Dios mandaba, incluso con los carros, porque la anchura de los canales era de vara y media, más o menos. Y de esta forma, los canales acabaron en carriles. La lástima fue que no estaban hechos para ir de pueblo a pueblo, por lo cual, pasada la alegría de utilizarlos sin pena del cuerpo, se vio que no eran de mucho provecho y dejaron de interesar».

Pero la red hidráulica y las explotaciones no son los únicos elementos mineros desarrollados por los romanos. Otra de las grandes obras de ingeniería minera son los denominados “Montes Furados”, que hacen alusión a túneles que sirvieron para derivar las aguas de los ríos en los meandros, con objeto de explotar las arenas auríferas de los cauces. Existen buenos ejemplos en Lugo (túnel de Montefurado (Figura 8), Navia o Ribeira de Piquín), pero también en Asturias y Portugal (túnel del río Coura). A otra escala, pero también importante son las denominadas como “peñas furadas” o túneles de roca que existen por toda la geografía del noroeste, como en Lugo (túnel de Romeor) o el de Pozos de Cabrera (León), que sirvieron para atravesar las montañas con el objetivo de llevar el agua hasta las principales explotaciones.

Vestigios de ayer y hoy

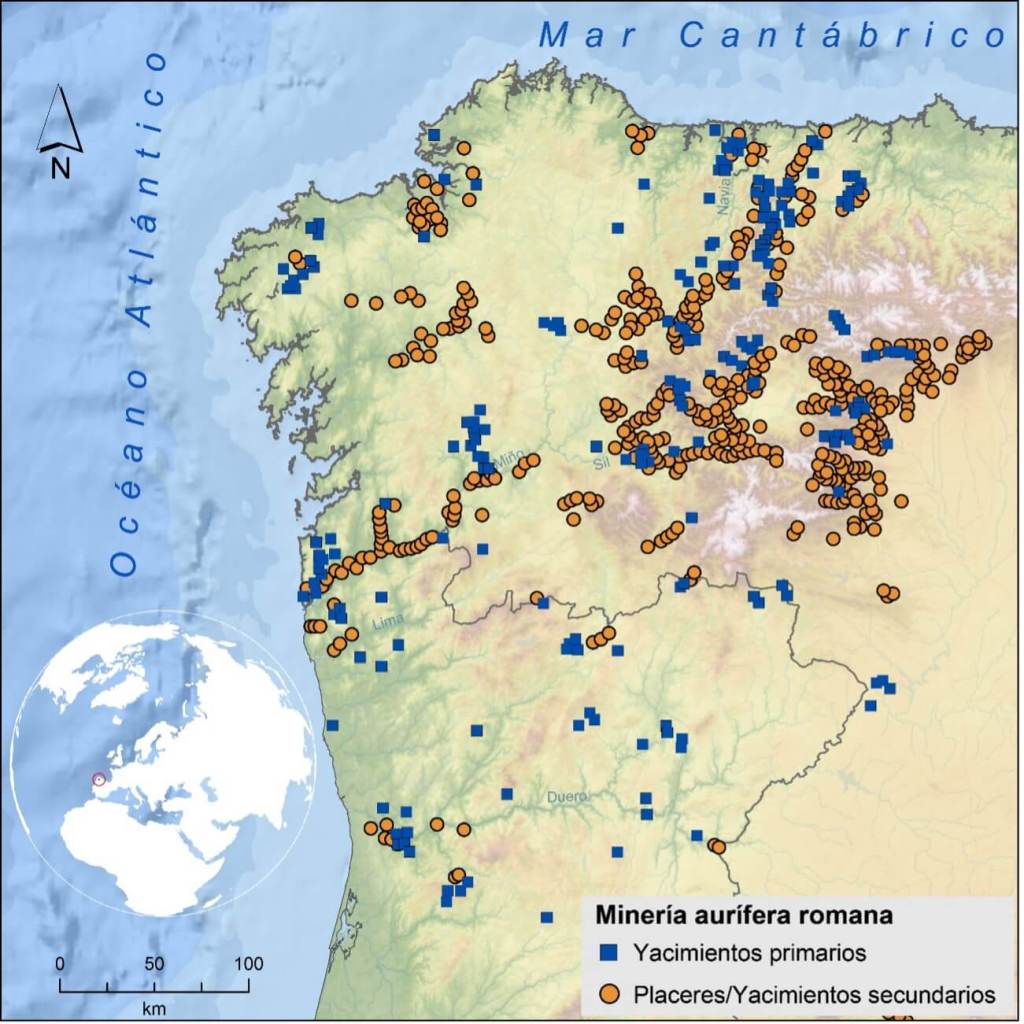

Si observásemos con detenimiento un mapa, podríamos darnos cuenta de que la mayoría de las cuencas fluviales del noroeste han sido importantes zonas auríferas (Figura 9), como es el caso de la del Sil, donde durante años las aureanas se ganaban el jornal bateando las arenas auríferas del río hasta bien entrados los años 80’ del siglo XX.

En la actualidad, son numerosos los buscadores de oro, garimpeiros y/o aficionados que se adentran en los valles del noroeste en busca de unas cuantas partículas de oro. Una diversión que trasciende fronteras y moviliza cada año más personas que aprovechan el verano para refrescarse en los ríos y probar suerte (Figura 10). Este interés creciente ha dado lugar a jornadas para aficionados en los ríos y campeonatos de batea, a fin de cuentas, como diría Plinio, «¿cómo sería nuestra vida inocente, y feliz, incluso si solo deseara la forma voluptuosa de lo que está en la superficie de la tierra?, en una palabra, ¡lo que está a nuestro alcance!».

Referencias

- Carnicer, R. (1989). Donde las Hurdes se Llaman Cabrera. Diputación Provincial de León, León, 161 pp.

- Cauuet, B. (1986). Les Mines d´Or Antiques en Alluvions du Nord-Ouest du Bierzo (León-Espagne). In: Actas del I Congreso Internacional Astorga Romana, vol. 2. Astorga, 137-152.

- Domergue, C. & Herail, G. (1978). Mines d’or romaines d’Espagne: le district de la Valduerna (León): étude géomorphologique et archéologique (Vol. 1). Université de Toulouse-Le Mirail, 305 pp.

- Domergue, C. (1987). Catalogue des mines et des fonderies antiques de la Péninsule Ibérique (Vol. 1). Casa de Velázquez, 897 pp.

- Fernández-Lozano, J., Carrasco, R. M., Pedraza, J. & Bernardo-Sánchez, A. (2020). The anthropic landscape imprint around one of the largest Roman hydraulic gold mines in Europe: Sierra del Teleno (NW Spain). Geomorphology, 357. doi: 10.1016/j.geomorph.2020.107094

- Fernández-Lozano, J., Gutiérrez-Alonso, G., Carrasco, R. M. & Pedraza, J. (2022). LiDAR Datasets Applied to Roman Gold Mining Studies in NW Iberia. Response to Paper: Roman Gold Mining at “Las Miédolas” (NW Spain): Lidar and Photo Interpretation in the Analysis of “Peines”. Geoheritage, 14(1), 35. doi: 10.1007/s12371-022-00674-z

- Fernández-Lozano, J., González-Pérez, I., González-Abajo, Á., Sanz-Ablanedo, E. & Rodríguez-Pérez, J. R. (2025). Absent Voices and Unwarranted Presences: A Combined Multi-Approach to Mapping the Roman Hydraulic System Supplying Las Médulas Gold Mine (NW, Iberia). Geosciences, 15(1), 13. doi: 10.3390/geosciences15010013

- Fernández-Lozano, J. (2025). La minería aurífera romana en la Reserva de la Biosfera de los Ancares Leoneses. Características geológicas y tecnología minera. Cuadernos de divulgación científica en reservas de la biosfera, Braña, nº1, 8-25. [Disponible en https://www.ancaresleoneses.es/ya-disponible-el-primer-numero-de-brana-cuadernos-de-divulgacion-cientifica/].

- Fernández-Posse, M. D. & Sánchez-Palencia, F. J. (1988). La corona y el castro de Corporales II: campaña de 1983 y prospecciones en Valdería y la Cabrera (León). Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura, 262 pp.

- Pages-Valcarlos, J.L., Alonso-Millán, A. & Hacar-Rodríguez, M.P. (1998). Explotaciones romanas y mineralizaciones de oro en el sector de San Pedro de Olleros (El Bierzo, León). Cadernos Lab. Xeolóxico de Laxe, 23, 7-25.

- Perea Caveda, A. & Sánchez-Palencia, F.J. (1995). Arqueología del oro astur. Orfebrería y minería. Caja de Asturias, Oviedo, 116 pp.

- Plinio el Viejo. Historia Natural: Escritos sobre artes (selección de los libros VII, XVI, XXI y libros XXXIII–XXXVII). Edición de David García López y Diana Gorostidi Pi. Madrid: Alianza Editorial, 2023.

- Sáenz, C. & Vélez, J. (1974). Contribución al estudio de la minería primitiva del oro en el Noroeste de España. Ediciones Atlas, Madrid, 190 pp.

- Sánchez-Palencia, F. J. (1980). Prospecciones en las explotaciones auríferas del NO. de España (Cuencas de los ríos Eria y Cabrera, y Sierra del Teleno). Noticiario arqueológico hispánico, (8), 213-252.

- Sánchez-Palencia, F. J. (1983). Las Míedolas. En: La explotación del oro de asturia y gallaecia en la antigüedad. Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 693 pp.

- Sánchez-Palencia, F. J., Fernández-Posse, M. D., Fernández Manzano, J., Orejas, A., Álvarez González, Y. & López González, L. F. (1996). La zona arqueológica de Las Médulas (León): Guía arqueológica. Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura.

- Tornos, F., Locutura, J., Ortiz, G., Ximénez, P., Cayola, F., Ribera, F. & Sánchez, A. (1993). Mapa metalogenético de España E. 1:200.000, Hoja 18 Ponferrada. Instituto Geológico y Minero de España, Madrid, 116 pp.

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: