Durante más de mil años, permaneció oculto en fragmentos dispersos y desordenados. Era solo una sombra en la vasta literatura mesopotámica. Nadie había logrado reconstruirlo. Hasta ahora.

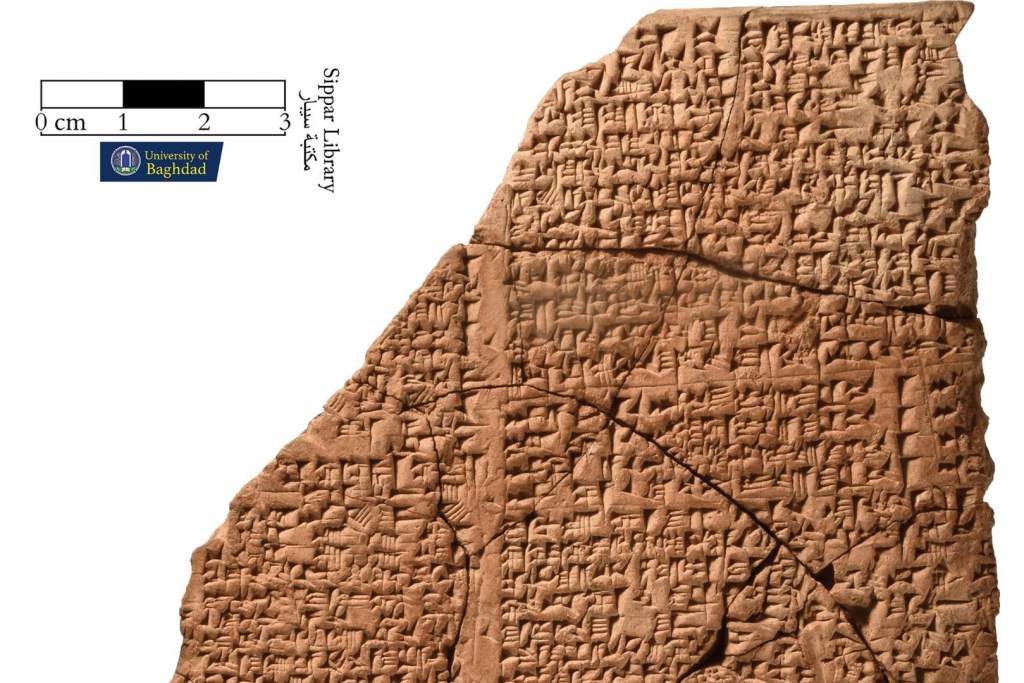

Gracias a un esfuerzo conjunto entre la Universidad de Bagdad y la Ludwig-Maximilians-Universität de Múnich, un equipo liderado por los investigadores Anmar A. Fadhil y Enrique Jiménez ha devuelto a la luz una obra literaria extraordinaria: un himno cuneiforme de 250 líneas dedicado a Babilonia, a su dios Marduk, a su templo Esagil y a sus propios ciudadanos.

El texto, que acaba de ser publicado en la revista Iraq (Cambridge University Press, 2025), no es solo una pieza religiosa o patriótica. Es un canto íntimo a una ciudad y a una civilización que, durante siglos, fue el epicentro del mundo antiguo.

Una joya literaria de la escuela babilónica

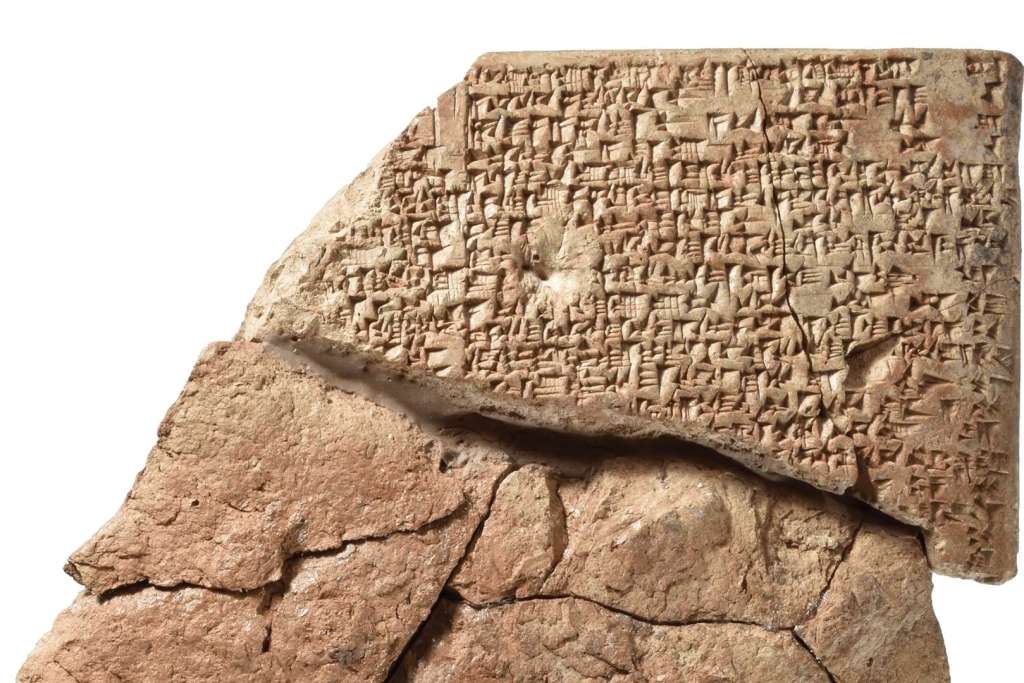

El himno fue copiado durante generaciones por escolares de Babilonia. Así lo demuestra el hallazgo de más de 30 manuscritos distintos, conservados en tablillas de arcilla, desde el siglo VII hasta el I a.C.

Que un texto se copiara tantas veces no era habitual. Esto indica que el himno no era solo conocido: era parte del canon educativo, una especie de lectura obligatoria para formar a los escribas del imperio. Tal como explica el propio Jiménez, “el himno fue copiado por niños en la escuela. Es inusual que un texto tan popular en su tiempo haya permanecido desconocido hasta hoy”.

Su recuperación ha sido posible gracias a una innovadora plataforma digital que combina inteligencia artificial y filología comparada, en la que se integran fragmentos dispersos del acervo cuneiforme mundial. Lo que antes habría requerido décadas, se ha logrado en unos pocos años.

Mujeres, sacerdotisas y una sociedad compleja

Uno de los aspectos más inesperados del texto es su tratamiento de las mujeres babilonias. El himno dedica una sección entera a las sacerdotisas, mencionando por su nombre varias categorías religiosas femeninas, como las nadîtu y ugbabtu. Estas mujeres no solo eran valoradas por su virtud y discreción, sino que jugaban roles esenciales en el ámbito religioso y social.

Según los investigadores, no existían hasta ahora textos que describieran con tanto detalle la función y el prestigio de las sacerdotisas en la sociedad babilónica. Su aparición en este himno aporta una nueva capa de comprensión sobre el papel femenino en la religión de Mesopotamia.

Además, el poema remarca cómo los ciudadanos de Babilonia respetaban incluso a los sacerdotes extranjeros que vivían entre ellos, un gesto de cosmopolitismo sorprendente para una sociedad de hace más de 2.500 años.

Ecos de los primeros reyes y mitos fundacionales

El himno no se limita al presente de su autor. Mira hacia atrás, a los mitos fundacionales. Nombra a Alulu y Alalgar, los primeros reyes míticos de Mesopotamia, conocidos por gobernar en la ciudad sagrada de Eridu.

Pero aquí, en un giro simbólico, estos monarcas son trasladados a Babilonia, como si la ciudad misma absorbiera toda la legitimidad y grandeza de las civilizaciones anteriores. Es una forma poética de decir que Babilonia no solo era el presente: también era la cuna de toda la historia.

Por otra parte, el himno introduce elementos cosmogónicos. Se mencionan los tres elementos primordiales del universo —agua, fuego y aire— vinculados con los dioses Anu, Enlil y Ea. Estos pasajes elevan el poema a un nivel casi filosófico, donde la ciudad, sus templos y sus ciudadanos se integran en el orden cósmico.

Aunque el himno parece haber sido escrito en el primer milenio antes de nuestra era, muchas de las copias más recientes datan del siglo II o I a.C. Es decir, cuando la cultura cuneiforme ya estaba en sus últimos estertores.

En ese momento, Babilonia era una ciudad en declive, cada vez más vacía, como la describió siglos después Plinio el Viejo. Sin embargo, los últimos escribas seguían copiando este himno con una devoción que conmueve. En esas tablillas finales, el esplendor de Babilonia seguía vivo, al menos en la memoria.

Porque eso es lo que este himno representa: una memoria viva. No la visión que los griegos o los conquistadores tenían de Babilonia, sino la imagen que los propios babilonios quisieron dejar para la posteridad. Una ciudad ordenada, fértil, justa y sagrada.

Una civilización que, aunque desaparecida, aún canta con voz propia desde el barro endurecido de sus tablillas.

Referencias

- Anmar A. Fadhil et al, Literary Texts From The Sippar Library V: A Hymn In Praise Of Babylon And The Babylonians, Iraq (2025). DOI: 10.1017/irq.2024.23

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: