La forma en que las sociedades entierran a sus muertos dice tanto de sus creencias como de sus miedos. En la Polonia de los siglos XIV al XVIII, los llamados enterramientos anómalos —es decir, aquellos que no siguen las normas funerarias de su tiempo— ofrecen una visión única de la percepción social de los marginados, los enfermos y los “otros” dentro de sus comunidades. Un estudio interdisciplinar reciente ha analizado doce de estos enterramientos en la región de Gran Polonia que revelando un abanico de prácticas funerarias: desde entierros de posibles víctimas de peste hasta medidas apotropaicas para contener a supuestos muertos vivientes.

Los cementerios en Gran Polonia: contexto histórico y religioso

Gran Polonia (conocida como Wielkopolska) es una región clave en la historia del estado polaco, ya que se considera su cuna desde el siglo X. Entre los siglos XIV y XVIII, esta zona formó parte de la Corona del Reino de Polonia y, más tarde, de la Mancomunidad polaco-lituana, donde el catolicismo era hegemónico y regía incluso los protocolos funerarios. El tipo de inhumación más común solía implicar la colocación del cadáver en posición decúbito supino, orientado de oeste a este. El cuerpo se envolvía en un sudario o se colocaba dentro de un ataúd, con las manos sobre el tronco o el abdomen. Así lo muestran, entre otros, los cementerios de Skoki, Wągrowiec y Dzwonowo en los que se basa el estudio publicado en Scientific Reports.

El lugar en el que se posicionaba la tumba dentro del cementerio era un reflejo del estatus social del individuo inhumado. Los más adinerados o influyentes se enterraban cerca de la iglesia, mientras que los criminales, los niños no bautizados o las víctimas de epidemias eran sepultados en los márgenes o incluso fuera del suelo consagrado.

¿Quiénes eran las personas enterradas de forma atípica?

El estudio firmado por el equipo de J. H. Bonczarowska se centró en doce individuos exhumados de diez tumbas anómalas, todas ellas distribuidas entre tres cementerios que distaban menos de 30 km entre sí. Las sepulturas presentaban características inusuales, como la disposición irregular del cuerpo, la presencia de objetos extraños a las tradiciones funerarias locales, el doble entierro o la ubicación periférica. La investigación, que combinó análisis arqueológico, antropológico y de ADN antiguo, buscó esclarecer los motivos de estas inhumaciones inusuales.

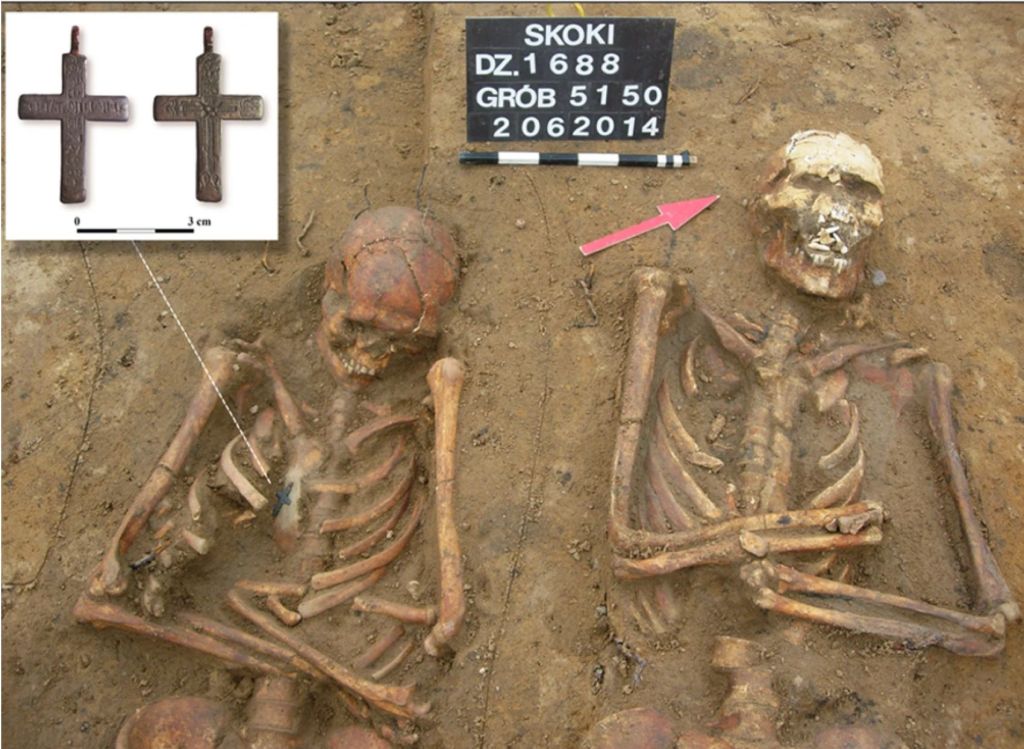

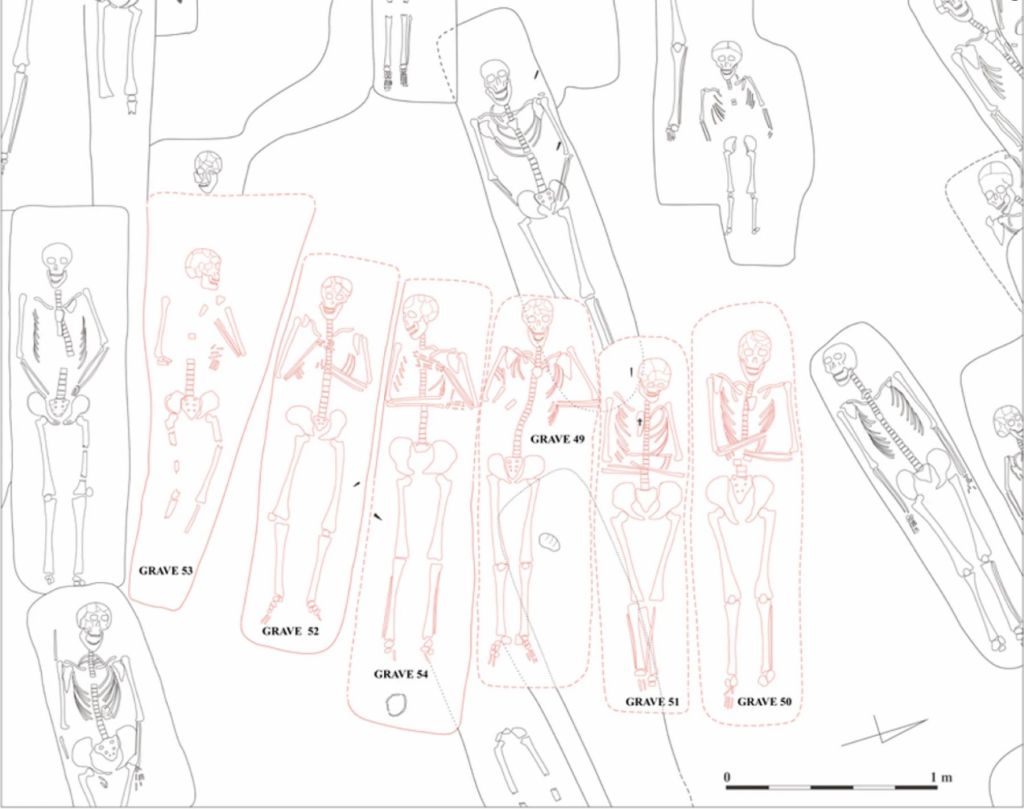

Los soldados rusos de Skoki

Uno de los casos analizados explica el enterramiento atípico por motivos religiosos. Así, seis hombres adultos fueron enterrados en fila, con los brazos cruzados sobre el pecho o el abdomen, una disposición típica en los cementerios ortodoxos y ajena al rito católico dominante en la época. Dos de los cuerpos portaban llevaban cruces ortodoxas, lo que permitió identificarlos como soldados rusos que, probablemente, fallecieron durante la Gran Guerra del Norte (1700–1721) o la Guerra de los Siete Años (1756–1763). El análisis genético confirmó afinidades con las poblaciones del este europeo, mientras que la presencia de dientes en pala los acerca a los grupos humanos de Asia.

Epidemia en Skoki: la peste vuelve a escena

Un enterramiento doble hallado en el cementerio de Skoki contenía a un adolescente (S57) y una mujer adulta (S58), cuyas manos estaban entrelazadas. Aunque no había parentesco genético entre ellos, el gesto sugiere que pudo existir algún tipo de vínculo afectivo entre los dos. El análisis de ADN reveló en el adolescente la presencia de Yersinia pestis, agente causal de la peste. Se trata del tercer caso confirmado de peste en material humano hallado en Polonia.

Aunque no se encontraron rastros del patógeno en la mujer, la coinhumación y el contexto histórico, marcado por las epidemias recurrentes en la región, especialmente la devastadora oleada de 1709–1710 en Poznań, refuerzan la hipótesis de que ambos fueron víctimas de un brote.

Los niños de Wągrowiec

Otro entierro doble incluía los restos de dos niños de entre dos y tres años. No se pudo establecer relación de parentesco, pero sí se detectaron rastros de parvovirus B19, responsable de la conocida quinta enfermedad. Si bien esta infección suele ser leve, puede provocar complicaciones graves en niños. Uno de los pequeños mostraba, además, una fractura clavicular que pudo ser provocada durante un parto traumático. Ambos se enterraron juntos, lo que podría indicar una muerte simultánea, con la consiguiente decisión social de sepultarlos en una sola fosa.

Los “redivivos” de Dzwonowo

Las tumbas más inquietantes se localizaron en el extremo del cementerio de Dzwonowo. En una de ellas (DZ22), un hombre adulto fue sepultado con dos grandes piedras sobre el cuello. En la otra (DZ23), otro adulto apareció cubierto por una sustancia blanca, identificada como cal viva, dentro de un ataúd cerrado con nada menos que 49 clavos de hierro. Ambos cuerpos presentaban múltiples fracturas óseas cicatrizadas, señal de que pudieron haber sufrido episodios de violencia o accidentes graves.

Estas medidas pudieron haber tenido un fin apotropaico, destinado a evitar que los muertos regresaran para causar daño a los vivos. En el folclore eslavo, y específicamente en Polonia, existía la figura del upiór, un tipo de redivivo asociado al contagio y la desgracia. A pesar de la cristianización del país a partir del siglo X, las creencias en muertos peligrosos persistieron durante siglos. Así, la arqueología ha documentado prácticas como poner piedras sobre los cuerpos, clavar estacas o incluso colocar semillas de amapola en las bocas de los difuntos.

La detección de parvovirus B19 en la tumba DZ23, además, añade una dimensión patológica a su caso. Esta infección puede provocar anemia persistente y otros síntomas que, interpretados a través de una cultura que cree en el regreso de los muertos, podrían haber alimentado la sospecha de una condición antinatural.

Más allá de lo visible: genética y marginación

El estudio genético permitió indentificar a varios de los individuos víctimas de enterramientos anómalos como forasteros en relación con la comunidad local. El caso más llamativo fue el de S54, quien mostró componentes genéticos raros en comparación con el resto de la muestra, vinculados tanto a poblaciones finlandesas como de Oriente Próximo. Su perfil genético lo diferenciaba de manera evidente, algo que, sumado a su enterramiento fuera del patrón normativo, sugiere que se le atribuyó la condición de “otro”.

Los muertos que no descansaban en paz

La investigación revela que el estatuto de marginado podía deberse a múltiples factores: el origen foráneo, el padecimiento de una enfermedad infecciosa, una afiliación religiosa distinta o incluso la fe en lo sobrenatural. Los enterramientos atípicos, además de permitir abordar cuestiones como la gestión sanitaria y logística de los cadáveres en tiempos de crisis, también actúan como un testimonio histórico de la exclusión social, el miedo colectivo y la delgada línea entre lo humano y lo monstruoso.

Referencias

- Bonczarowska, J.H., Wysocka, J., Drupka, B. et al. 2025. “The outcasts, the sick, and the undead: atypical burials of the late medieval to modern greater Poland”. Scientific Reports, 15: 19608. DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-025-04425-2

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: