Año 2575 antes de Cristo. Una flotilla transporta bloques de piedra desde las canteras de Tura hasta la meseta de Giza, unos 15 kilómetros río abajo. Aquí, miles de trabajadores y artesanos se afanan en la construcción de la Gran Pirámide y son alojados en Heit el-Ghurab, un asentamiento provisto de barracones para los trabajadores, casas y oficinas para los funcionarios y dignatarios encargados de coordinar los trabajos. Almacenes, cocinas y mataderos sirven para abastecer a las alrededor de diez mil personas empleadas a diario en esta obra colosal para mayor gloria del faraón Quéops. Y sin embargo, ellos tan solo constituyen la punta del iceberg. Porque, a la vez, miles de campesinos, canteros, marineros y artesanos se ocupan de producir y transportar en todo Egipto la inmensa cantidad de bienes utilizados y consumidos a diario en Giza.

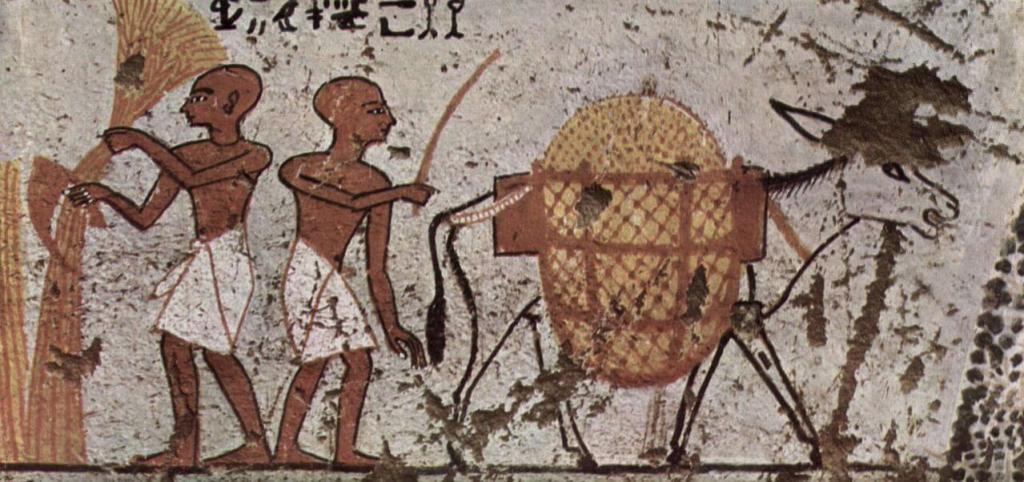

Año 1274 antes de Cristo. El ejército de Ramsés II se enfrenta en Kadesh a las tropas del rey hitita Muwatalli II en la que fue, probablemente, una de las mayores batallas de la Edad del Bronce. Si las fuerzas enfrentadas incluían varias decenas de miles de soldados así como miles de carros de batalla, las inmensas necesidades logísticas de ambos ejércitos requerían una minuciosa organización: producir miles de lanzas, flechas, escudos y armaduras en talleres especializados, mantener miles de caballos y proveer los alimentos y el forraje requeridos por las tropas a lo largo del itinerario que conducía al campo de batalla. Barcos, asnos, rebaños, porteadores e ingentes depósitos de material y alimentos debían estar disponibles para el ejército en marcha.

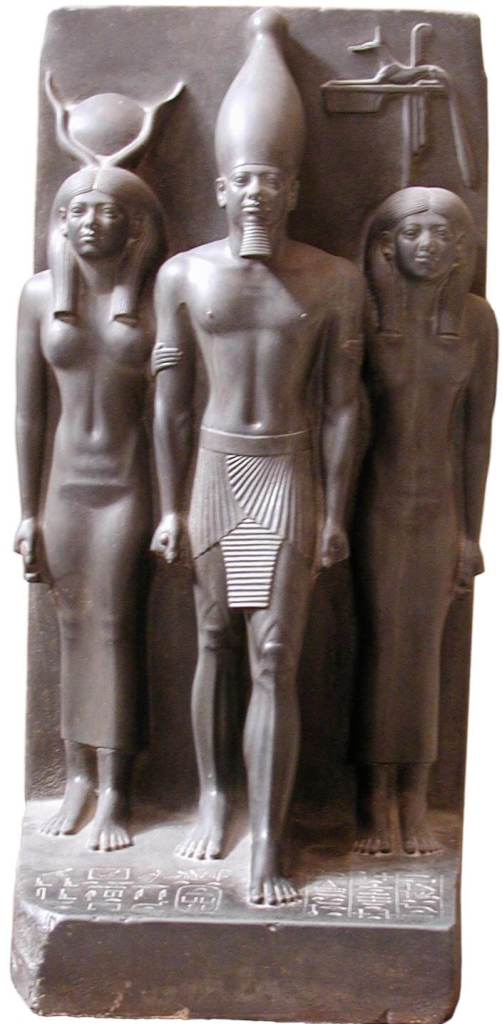

Ambos acontecimientos, separados por mil trescientos años de distancia, dan fe de la existencia de una compleja organización política capaz de extraer y movilizar recursos humanos y materiales a gran escala y proyectarlos donde fuera necesario, obedeciendo a las directrices de un monarca. No por casualidad Quéops y Ramsés II simbolizan aún, miles de años tras su muerte, la esencia de un estado sólido, firme, bien organizado y gobernado, donde sus construcciones colosales parecen transmitir la idea de un poder absoluto.

¿Un estado absoluto?

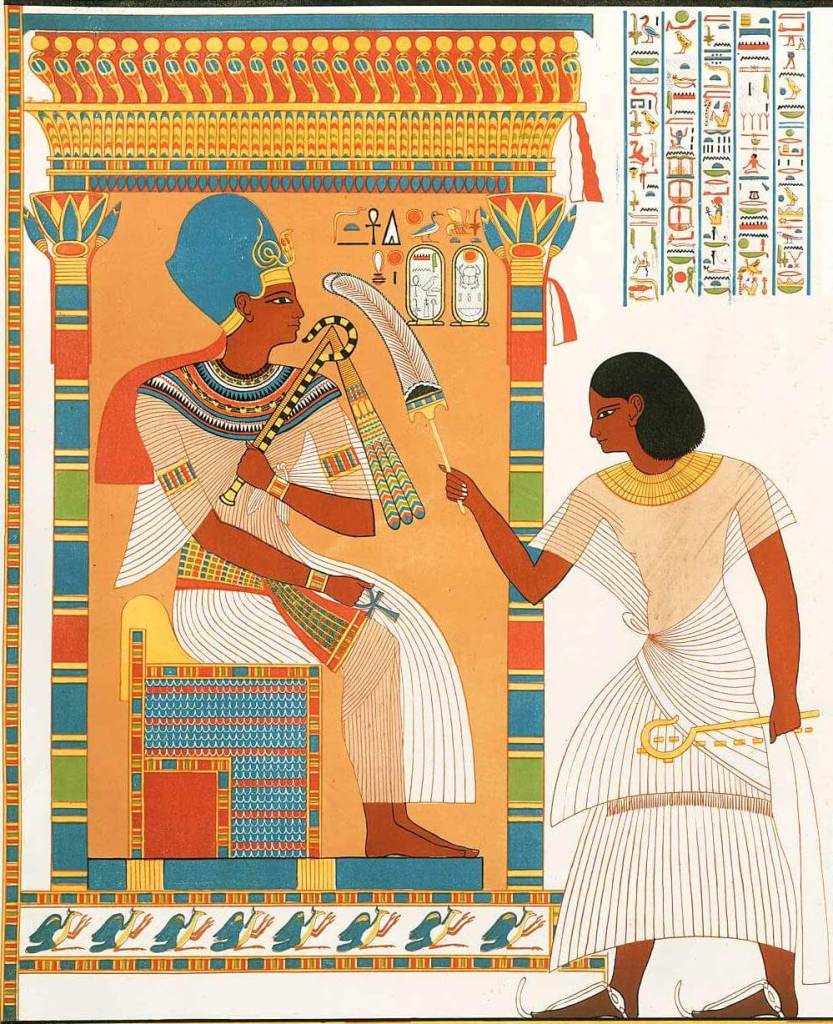

Sin embargo, ¿fue esto realmente así? A fin de cuentas, estos monumentos fueron producidos por la monarquía para transmitir, precisamente, tal impresión: un poder omnímodo y benévolo, caracterizado por la eficacia, la buena gestión y la abundancia, y bendecido por los dioses. Sin embargo, los documentos de la vida cotidiana, tales como cartas, informes de escribas y administradores e incluso decretos reales, transmiten una imagen mucho más matizada. En ellos es frecuente la mención de abusos, corrupción, mala organización e incluso de robos perpetrados con el consentimiento de las autoridades. Tampoco es raro que las fuentes administrativas y literarias mencionen intrigas palaciegas destinadas a asesinar al faraón y sustituirlo por el candidato de alguna de las facciones que dominaban la corte.

Por tanto, la realidad del poder en el Egipto faraónico es mucho más compleja de lo que pudiera sugerir una lectura inmediata e ingenua de los textos e imágenes producidos por la realeza. Y esto lleva inevitablemente a interrogarse sobre los fundamentos del poder de los faraones y su capacidad real para movilizar recursos. Al contrario de lo que los títulos administrativos de los funcionarios parece indicar, Egipto no estaba organizado únicamente en departamentos gubernamentales (una suerte de ministerios) con competencias claras y bien delimitadas: el Granero, el Tesoro, la Oficina de los Documentos Reales y otros.

Aunque estos departamentos existían, ignoramos qué porcentaje de la riqueza del país controlaban efectivamente y podían movilizar regularmente. Junto a ellos, las fuentes mencionan templos, potentados locales, ciudades, el propio palacio real y otras instituciones que proporcionaban trabajadores, impuestos, productos agrícolas y metales preciosos cuando así lo requería el estado. Incluso las provincias parecen menos estables como entidades organizativas territoriales de lo que las listas geográficas pudieran hacer pensar. Algunas provincias corresponden, de hecho, a territorios poco poblados, caracterizados por un hábitat disperso y por el peso de poblaciones muy móviles: nómadas de los desiertos circundantes, pastores trashumantes, cazadores y pescadores…

Egipto aparece así como un mosaico de regiones e instituciones dominadas en gran medida por potentados locales cuyo grado de integración en la monarquía era variable. Por ello, una de las tareas principales de la monarquía será la creación de un entramado de instituciones en provincias capaz de vincular los intereses de las élites locales con los de la corona. Las donaciones de tierras a los templos locales, la creación de centros económicos de la corona gestionados por administradores provinciales, la educación y posterior promoción en la capital de los hijos de la nobleza provincial mediante la concesión de cargos, honores y recompensas en el entorno palaciego, ayudaron a alcanzar tal fin. También la creación de una cultura común a la élite palaciega y provincial, que compartía códigos iconográficos y literarios que ensalzaban la lealtad hacia el monarca y la gestión eficaz, así como la promoción social y económica con que eran recompensadas.

Estrategias convergentes… ¿o divergentes?

Por ello, el éxito de la monarquía, su viabilidad a largo plazo, reposaba en buena medida en la habilidad de los faraones para conseguir que sus intereses fuesen compartidos por la élite del país, de modo que nobles, altos dignatarios y la familia real pudiesen colaborar para sostener un orden social y político del que eran los principales beneficiarios. Sin embargo, no siempre sucedía así y el país entraba entonces en un período de disgregación del poder central, de formación de centros políticos regionales y de auge de conflictos armados que podía durar siglos. Egipto conoció varios episodios de esta naturaleza.

Recomponer la monarquía requería entonces establecer nuevos compromisos, un uso selectivo de la fuerza contra disidentes o sectores recalcitrantes de la nobleza y, sobre todo, respetar los intereses de los centros de poder regionales más poderosos. Esta realidad del poder, base de la estabilidad de la monarquía, queda frecuentemente oculta tras los oropeles de la cultura oficial reconstituida. Esta cultura celebra de nuevo el orden y la prosperidad logrados por el faraón reunificador de Egipto. Y esto implica presentar los períodos precedentes de fragmentación política como tiempos oscuros, dominados por la pobreza, el caos y la arbitrariedad, aunque no fuera así en la realidad, como la arqueología demuestra desde hace décadas. Pero el principio central es un ideal de tradición y continuidad, de vuelta a un orden eterno e inmutable, donde un monarca absoluto dirige el país sin cortapisas. Sin embargo, se trata tan solo de un ideal. La realidad era mucho más prosaica, dominada por compromisos y alianzas que resultaban en juegos de poder y en prácticas políticas descarnadas solo documentadas excepcionalmente.

Contrapoderes

El mundo local era un mundo tozudo que funcionaba a menudo al margen de las directivas de los faraones y sus administradores. Se trataba de un mundo cerrado, de aldeas y pequeñas localidades donde el poder efectivo estaba en manos de potentados que ni ostentaban títulos administrativos o de rango ni poseían monumentos de calidad (estatuas, tumbas decoradas, ataúdes pintados, papiros funerarios). Ello no impedía que fueran las autoridades efectivas a nivel local, con quienes los agentes del estado debían negociar y cuya autoridad e intereses debían respetar para que las directrices de la corona fueran aplicadas en el mundo rural.

Las denominaciones de tales potentados son simples pero sugerentes: “grande”, “gran hombre”, “hijo de un hombre (de calidad)”. Eran ellos quienes dominaban los consejos que gestionaban y resolvían los conflictos cotidianos de la comunidad. Para conseguir su integración en los aparatos del estado, los templos y los consejos privados de los grandes nobles y cortesanos constituían vehículos primordiales. Convertirse en sacerdote o llegar a ser consejero de un alto dignatario garantizaban contactos, prestigio y recompensas, fundamentales para reforzar la autoridad de tales potentados ante sus vecinos.

Lejos, por tanto, de un estado uniforme y monolítico a lo largo de tres milenios, Egipto aparece como un laboratorio de prácticas políticas y de equilibrios de poder que, a pesar de inevitables vaivenes y rupturas, fue capaz de producir una notable estabilidad y una cultura fascinante. ¿El secreto? Un estado flexible, alimentado por una longeva experiencia política y capaz de adaptarse a los desafíos sociales y geopolíticos de cada época.

En este sentido, el libro El Estado en el Antiguo Egipto, su poder, cambios y dinámicas, publicado por Erasmus, ofrece una mirada renovadora y necesaria. Lejos de mitificar la excepcionalidad de Egipto, lo inserta en un contexto comparativo con otros estados de la Antigüedad, desmontando ideas preconcebidas sobre su supuesta inmutabilidad. A partir de los últimos avances en teoría política y arqueología, la obra muestra cómo el Egipto faraónico fue un laboratorio histórico donde se ensayaron —y reajustaron— modelos de gobierno, circulación de la riqueza y control del territorio. Una lectura para entender que incluso los imperios más duraderos se construyen, se tensan y se reinventan constantemente.

Referencias

- Juan Carlos Moreno García (ed.), Ancient Egyptian Administration, Brill, Leiden-Boston, 2013.

- Juan Carlos Moreno García, Gary Feinman, Power and Regions in Ancient States: An Egyptian and Mesoamerican Perspective, Cambridge University Press, Cambridge, 2022.

- Juan Carlos Moreno García, Seth Richardson, Monarchies and the Organization of Power: Ancient Egypt and Babylonia Compared (2100-1750 BC), Cambridge University Press, Cambridge, 2025.

- Juan Carlos Moreno García, El estado en el antiguo Egipto. Su poder, cambios y dinámicas, Almuzara, Córdoba, 2025.

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: