¿Cómo vivían realmente los habitantes del pasado? ¿Cómo se vestían? ¿Tenían un concepto de moda? Nos solemos hacer estas y otras preguntas cuando imaginamos la vida humana en otros tiempos y latitudes y, a veces, la historia y la arqueología logran responderlas. A principios del siglo XX, un grupo de arqueólogos descubrieron, en el helado asentamiento noruego de Herjolfsnes, un conjunto de prendas medievales notablemente conservadas gracias a las condiciones anaeróbicas de una turbera. Entre ellas, se encontraba el denominado “vestido 38”. Ahora, un equipo interdisciplinar del Carleton College (Northfield, Minnesota) ha emprendido un ambicioso proyecto de arqueología experimental con el objetivo de reproducir fielmente esta prenda de lana.

La importancia de las prendas de Herjolfsnes

Los restos de vestuario hallados en Herjolfsnes se han datado entre los siglos XIV y XV. Constituyen un conjunto excepcional dentro del panorama arqueológico textil del norte de Europa. Los climas húmedos y fríos no suelen ayudar a que sobrevivan los tejidos naturales, por lo que estos hallazgos excepcionales han permitido reconstruir, en gran medida, la vestimenta cotidiana de las poblaciones nórdicas medievales.

El vestido 38 se recuperó, junto al cuerpo, en una tumba de turbera. Poul Nørlund ya documentó el hallazgo minuciosamente en 1924 y casi un siglo después, en 2011, Fransen, Nørgaard y Østergård presentaron nuevos datos en un artículo publicado en Medieval Garments Reconstructed. Ambos trabajos fueron fundamentales para poder realizar el actual experimento.

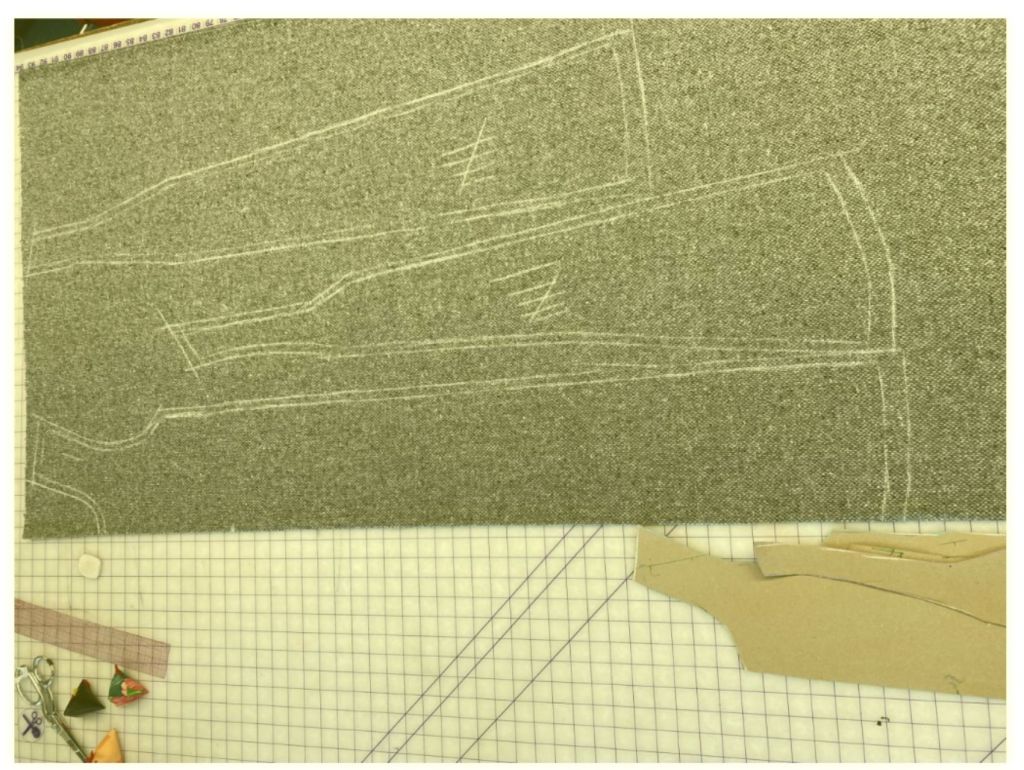

Diseñar un patrón desde el original

El equipo liderado por Jake Morton, Ruby Becker y Helen Banta decidió construir el patrón desde cero basándose en los dibujos originales del vestido presentes en el volumen Medieval Garments Reconstructed. Esta decisión les permitió comprender a fondo lel modo en el que se había diseñado la prenda y adaptarla con precisión a las medidas de su modelo, a la sazón Becker. Si bien el vestido original se creó para adaptarse al cuerpo de una persona de unos 140–147 cm de estatura, el nuevo patrón se ajustó para que pudiese servirle a una persona de 170 cm. Las responsables d ela reconstrucción respetaron las proporciones originales para que no alterar la caída original del vestido.

Materiales elegidos con criterios arqueológicos

Uno de las decisiones fundamentales de este experimento tuvo como objetivo la selección rigurosa de los materiales. Para la confección, se utilizó una tela de lana 100% con un tejido relativamente suelto, similar al del original, procedente de de Kerry Woollen Mills (Irlanda). La elección del hilo, las agujas y las técnicas de acabado también respondieron a criterios arqueológico. Así, emplearon hilo de lana sin teñir, agujas antiguas similares a las usadas para coser lona (por su semejanza con las medievales) y cera de abeja para endurecer y proteger el hilo, un método documentado en el registro arqueológico.

Dos técnicas de costura en un solo vestido

El experimento tiene un punto de originalidad a mayores. El equipo de Morton dividió el vestido en dos mitades: cosieron una de ellas aplicando las técnicas modernas de costura a mano, mientras que confeccionaron la segunda siguiendo los métodos documentados en el siglo XIV. Esta aproximación comparativa permitió evaluar las diferencias en las resistencia, la estética, la facilidad de ejecución y la adaptabilidad de las costuras.

En la mitad medieval del vestido, las costuras se realizaron mediante una técnica de solapado de telas, donde la costura principal permanece invisible en la parte exterior del vestido. Todo ello genera un acabado discreto y funcional. A diferencia de la costura moderna a mano, que resulta más visible, la técnica medieval demostró ser la más adecuada para trabajar tejidos gruesos y tramas sueltas. Así, el equipo constantó que las técnicas tardomedievales facilitan la inserción de piezas triangulares (los denominados gussets o cuñas) al tiempo que permite ajustes precisos sin necesidad de planchado.

La inserción de cuñas: una prueba clave

Uno de los momentos claves del proyecto que puso de relieve las fuertes diferencias entre las técnicas modernas y las medievales de confección fue la incorporación de las cuñas o gussets —piezas de refuerzo y ampliación típicas de la indumentaria medieval— en el frontal y la parte trasera del vestido. Mientras que la cuña moderna, cosida con pespunte, produjo tensiones visibles en la tela y requirió de un planchado para quedar plana, la cuña cosida con técnica medieval se adaptó al tejido sin formar arrugas y conservando mejor la caída de la prenda. Esto pruebaque las técnicas de costura medievales estaban pensadas para adaptarse a las necesidades del diseño modular de la época.

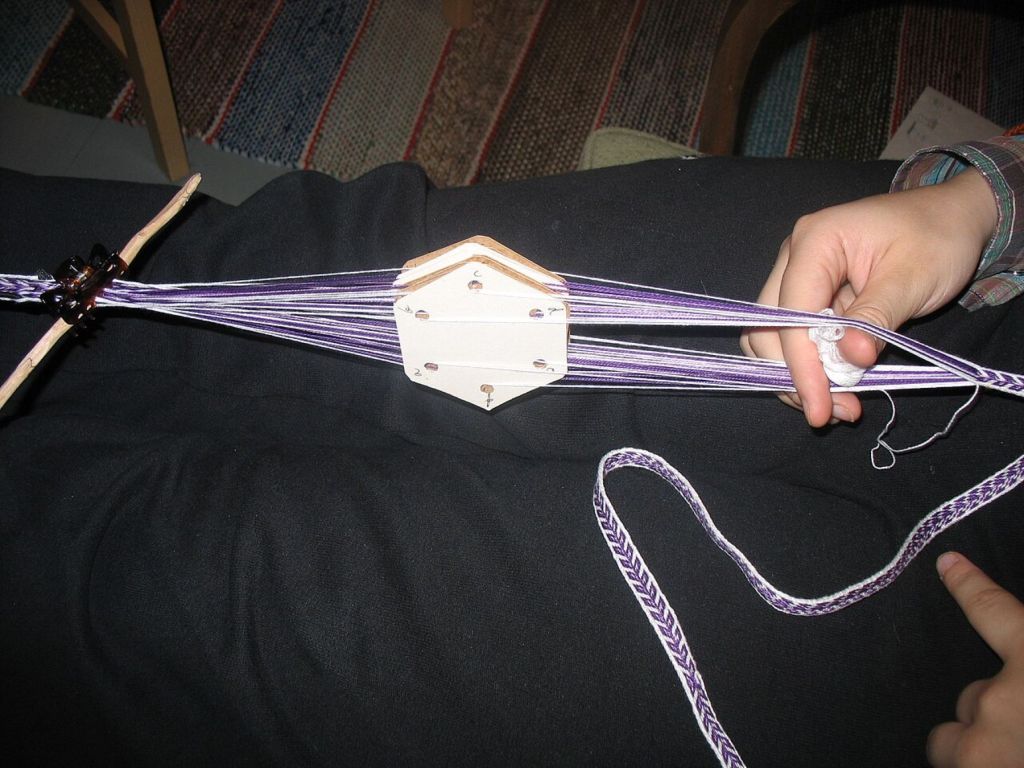

El desafío del acabado: dobladillos y tejido con un telar de tarjetas

Otro elemento característico que se logró reproducir fue el tejido con telar de tarjetas, presente en los dobladillos y las aberturas del vestido original. A pesar de la dificultad inicial, esta técnica permitió crear un borde decorativo y muy resistente sin añadir volumen a la prenda, a diferencia del moderno dobladillo doblado que, aunque más rápido de hacer, resulta menos estable. Aunque tejer los acabados con un telar de tarjetas fue el paso más laborioso del proceso, el equipo concluyó que su efecto tanto visual como funcional justificaba su uso.

Las mangas: adaptación y reconstrucción

Las mangas supusieron un un reto técnico considerable, tanto por su patrón poco convencional como por la falta de detalles al respecto en las fuentes. El equipo consultó a distintos especialistas en moda y confección histórica para obtener datos que les permitiesen comprender dónde colocarlas en el vestido, así como determinar la función de los refuerzos triangulares en la parte trasera de la manga.

La reconstrucción experimental demostró que el diseño medieval favorecía la libertad de movimiento y se adaptaba mejor a las tensiones producidas en la zona de los hombros que los patrones actuales. En este caso, sin embargo, la técnica moderna resultó más sencilla de ejecutar. Esto podría explicarse por la falta de experiencia del equipo con las técnicas de cosidos medievales en zonas curvas.

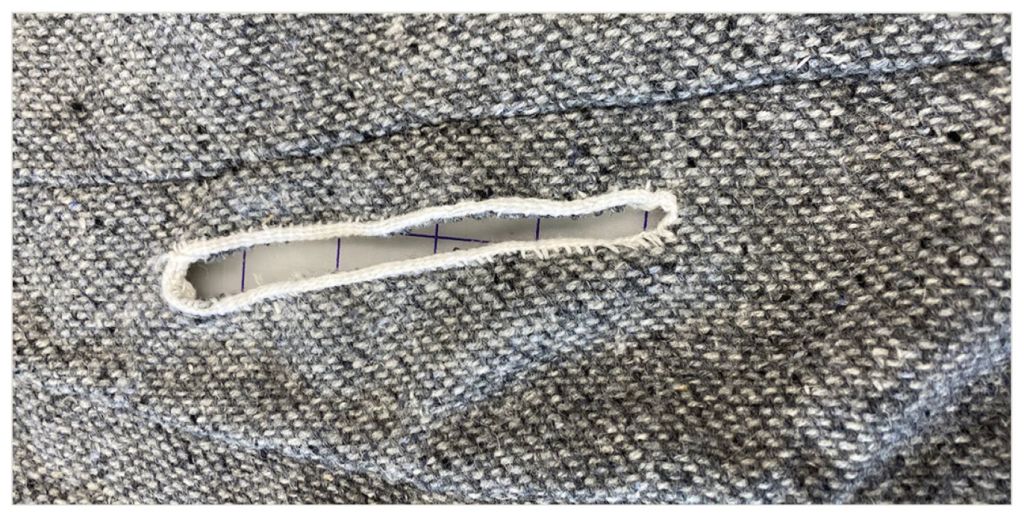

Los bolsillos: funcionalidad en clave medieval

Una diferencia sorprendente se halló en la construcción de los bolsillos. En vez de un bolsillo con fondo cosido a la prenda, como en la ropa moderna, el vestido 38 presentaba unas simples aberturas reforzadas a través de las cuales se podía acceder a las bolsas portadas bajo la ropa. El experimento reveló, además, que los acabados medievales hechos con telar de tarjetas no solo eran más duraderos, sino también más estéticos y prácticos, en comparación con los bordes sobrehilados de la versión moderna, que tendían a deshilacharse.

Un vestido de 600 años

El experimento de reconstrucción del vestido de Herjolfsnes, además de aportar luz sobre las técnicas textiles del pasado, también demostró la eficacia y la funcionalidad de los métodos de costura medievales en condiciones reales de trabajo. Como han podido probar las estudiosas resposanbles del artículo, estos métodos ofrecían ventajas concretas frente a los procedimientos modernos. Se consumía menos hilo, el tejido se adaptaba mejor a la forma del cuerpo y resultaba más fácil insertar refuerzos. Además, el acabado era más discreto y no requería de planchado.

La experiencia también demostró que la ropa medieval estaba diseñada no solo para ser usada, sino también para ser reparada. Por ello, este proyecto nos invita a repensar nuestra relación con la confección, el consumo y la durabilidad de las prendas a partir de un vestido que pasó siete siglos enterrado en una turbera.

Referencias

- Morton, Jake, Ruby Becker y Helen Banta. 2025. “Resurrecting a Bog Dress: A Comparative approach to Medieval Textile Construction.” EXARC Journal 1. URL: https://exarc.net/ark:/88735/10783

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: