Como en la mejor y más adictiva serie policial, la historia está repleta de casos sin resolver. Uno de ellos acaba de resolverse. Para conocer los orígenes, debemos remontarnos a 1954 y viajar al yacimiento griego de Paestum, en el sur de Italia. En ese año, las excavaciones arqueológicas sacaron a la luz un enigmático santuario subterráneo datado en el siglo VI a.C.. En su interior, los arqueólogos encontraron un conjunto de recipientes de bronce dispuestos alrededor de un lecho de hierro vacío. Entre ellos, había seis hydriae y dos ánforas que contenían un residuo pastoso de intenso aroma a cera. La interpretación inicial fue clara: se trataba de miel ofrecida como símbolo de inmortalidad, quizás depositada con los panales completos. Sin embargo, los análisis científicos contradijeron esta hipótesis. Se excluyó la presencia de miel y se sostuvo, por el contrario, que los recipientes contenían ceras, grasas o resinas.

Siete décadas después, un nuevo estudio multidisciplinar publicado en la revista Journal of the American Chemical Society ha reabierto el caso con un resultado sorprendente. Las técnicas biomoleculares más avanzadas han confirmado la presencia de miel y panal de abeja en el residuo. Se resuelve, así, uno de los misterios más persistentes de la arqueología mediterránea.

El contexto arqueológico de Paestum

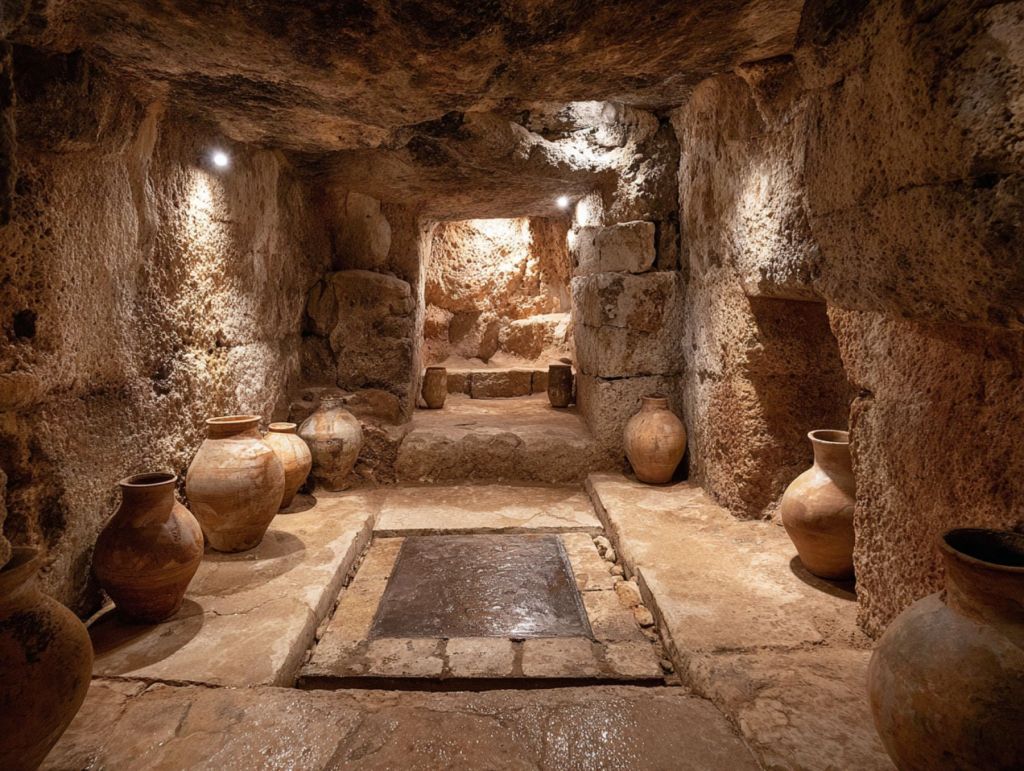

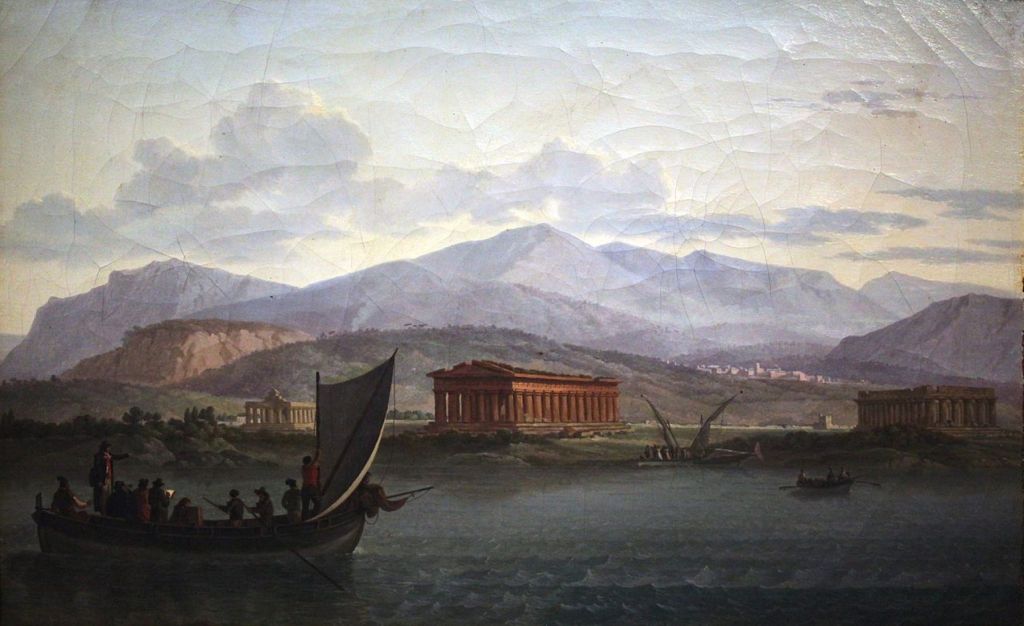

Fundada por colonos griegos hacia el 600 a.C., Paestum es célebre por sus templos dóricos y por la riqueza de su patrimonio material. El santuario donde se hallaron los recipientes estaba excavado bajo tierra y su acceso estaba restringido, lo que parece confirmar el carácter sacro del recinto. El lecho de hierro vacío, situado en el centro y rodeado por los recipientes sellados, sugería, según los estudiosos la presencia simbólica de una divinidad.

En la antigüedad, la miel era un producto cargado de significados religiosos y cultural. Además de ser el único endulzante disponible en el Mediterráneo, se asociaba a la sabiduría, la fertilidad y la inmortalidad. En la mitología griega, se contaba que Zeus había sido alimentado con miel en su infancia. Su uso se documenta en contextos variados, desde ofrendas y banquetes funerarios hasta prácticas medicinales.

Las primeras investigaciones: un diagnóstico incierto

En la fase inmediatamente posterior al hallazgo en la década de los 50, los análisis iniciales de los restos descartaron la presencia de azúcares o proteínas. Las pruebas, realizadas en laboratorios alemanes y en el Istituto Centrale del Restauro en Roma, detectaban grasas, ceras y resinas, pero ningún indicio químico concluyente que apoyara la hipótesis de la miel. Un tercer estudio, que se llevó a cabo en 1983 por la Cámara de Comercio de Roma, encontró, sobre todo, ácido palmítico y otros ácidos grasos. Los expertos los interpretaton interpretados como restos de grasas animales o vegetales.

Estos resultados parecían cerrar el debate. Sin embargo, dejaban un poso de insatisfacción. El contexto ritual del hakllazgo, el hecho de que se hubiesen sellado los recipientes y el aroma del residuo seguían apuntando a una sustancia de carácter extraordinario.

Un nuevo enfoque con tecnología de vanguardia

El punto de inflexión llegó en 2019, cuando el residuo se trasladó al Ashmolean Museum de Oxford para su exhibición. Esto brindó la oportunidad de aplicar un enfoque multianalítico que combinó espectroscopía, cromatografía de alta resolución, espectrometría de masas y proteómica.

Los investigadores tomaron muestras tanto del núcleo del residuo (una zona protegido de contaminaciones), como de la superficie, que mostraba tonalidades variadas de naranja, negro y verde. También analizaron muestras modernas de cera, miel y panales de abejas procedentes de Italia y Grecia, e incluso se sometieron a envejecimiento acelerado para simular el paso del tiempo.

Los indicios químicos: azúcares, proteínas y compuestos de degradación

Los análisis revelaron un conjunto de pruebas que apuntaban a la presencia original de miel y panal. Se detectaron azúcares tipo hexosa en el residuo, en concentraciones diez veces mayores que en la cera pura y coherentes con la composición de la miel. También se identificaron productos derivados de la degradación de carbohidratos, como el 5 metilfurfural y la levoglucosenona, que se forman por el envejecimiento y la caramelización de azúcares. Además, los especialistas encontraron ácidos orgánicos (cítrico, succínico y málico), que son habituales en la miel, aunque también comunes en procesos microbianos.

Uno de los descubrimientos más sólidos fue la detección de proteínas características de la jalea real. En particular, se identificaron varias proteínas (MRJP-1, MRJP-2 y MRJP-3) propias de la Apis mellifera, la abeja melífera occidental. Estas proteínas son características de las secreciones de abeja y se encuentran de forma natural en la miel y los panales. Su recuperación en un material arqueológico tan degradado supuso una confirmación directa del origen apícola del contenido.

El papel del recipiente de bronce en la conservación

El análisis mediante espectroscopía de fotoelectrones de rayos X (XPS) de las capas superficiales del residuo pernitió detectar iones de cobre (Cu²⁺ y Cu⁺) procedentes de la interacción entre el contenido y el recipiente de bronce. Estos compuestos metálicos pudieron haber contribuido a preservar ciertos marcadores químicos, gracias a sus propiedades antimicrobianas que ralentizaron la degradación.

Interpretación ritual del hallazgo

A la luz de estos resultados, los autores han concluido que los recipientes contenían miel en forma de panales completos. El simbolismo es coherente con el contexto: la miel, incorruptible y nutritiva, representaba la eternidad y podía funcionar como alimento de los dioses o los difuntos. El hallazgo, además de confirmar la práctica de ofrendar ritualmente la miel, abre una vía metodológica para reexaminar los residuos orgánicos conservados en los museos.

Un caso paradigmático de revisión científica

Este estudio demuestra cómo la combinación de técnicas de alta sensibilidad y un enfoque dirigido a hipótesis específicas puede resolver debates arqueológicos que parecían cerrados. La integración de cromatografía, proteómica y espectroscopía ha permitido detectar biomarcadores exclusivos de la miel, imposibles de identificar con la instrumentación disponible en el siglo XX.

La investigación a partir de los residuos de Paestum confirma que la arqueología del siglo XXI es capaz de devolver la voz a materiales mudos durante milenios. El contenido de aquel recipiente de bronce, sellado en la penumbra de un santuario hace 2500 años, era miel, el dulce más preciado de la antigüedad, ofrecido, quizás, a lo sagrado como símbolo de la vida eterna.

Referencias

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: