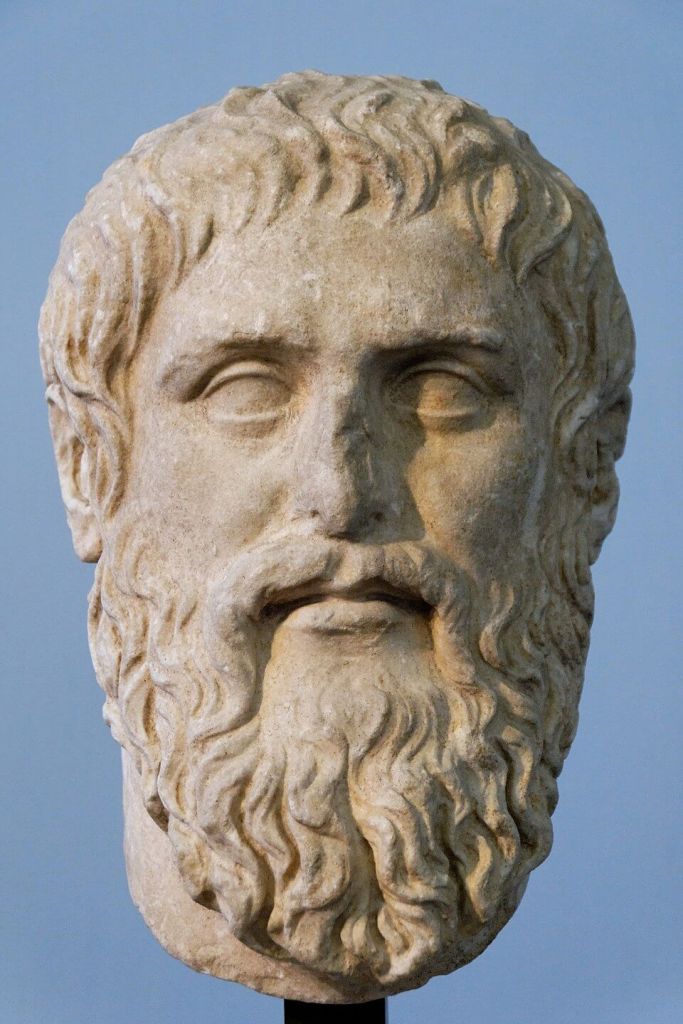

A los matemáticos nos gusta decir que las matemáticas son las que nos ayudan a descifrar el universo que nos rodea. Y esta idea no es nueva, sino que ha sido una constante a lo largo de la historia de la humanidad. El primer apologista de las matemáticas es sin duda Platón (el de los hombros anchos, que eso significa su nombre). Platón considera al demiurgo como el artesano que construye el universo. El demiurgo parte del caos y lo ordena para construir el mundo, así como un artesano crea una vasija a partir de un montón de barro. El demiurgo, pues, construye una copia del mundo ideal, copia esta basada en los elementos esenciales: el fuego, la tierra, el agua y el aire. Y estos elementos se relacionan con los llamados sólidos platónicos.

Platón y los sólidos que explican el mundo

Los sólidos regulares (platónicos o pitagóricos, que así son también denominados) son poliedros convexos cuyas caras son polígonos regulares iguales entre sí y cuyos ángulos sólidos son iguales. Solo existen cinco sólidos regulares: el tetraedro, el cubo (o hexaedro regular), el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. Y esto es así como una consecuencia de una de las maravillosas fórmulas que Leonard Euler legó a la humanidad, la de:

Caras+Vértices = Aristas + 2

En el diálogo Timeo (350 a.C.), Platón afirma: «El fuego está formado por tetraedros; el aire, de octaedros; el agua, de icosaedros; la tierra de cubos; y como aún es posible una quinta forma, Dios ha utilizado esta, el dodecaedro pentagonal, para que sirva de límite al mundo». Es decir, asocia a cada elemento primordial un sólido regular, reservando el dodecaedro para aquello que no es perteneciente a nuestro planeta, la quintaesencia, el quinto elemento.

Platón concluye que, en consecuencia, el elemento esencial del mundo son los triángulos. Y no cualesquiera triángulos, sino los rectángulos isósceles y los rectángulos escalenos donde la hipotenusa es el doble del cateto más pequeño. Y esto es así porque las caras de un tetraedro, un octaedro y un icosaedro son triángulos equiláteros que se pueden dividir en dos triángulos rectángulos, y las del cubo son cuadrados que se pueden también dividir en dos triángulos rectángulos. Es decir, el mundo está hecho a base de una escuadra y un cartabón, lo que enlaza con la tradición masónica. El lector no debe olvidar que Platón defendía fundamentalmente la geometría, y en la entrada de su Academia figuraba la leyenda: «No entre aquí quien no sepa geometría».

Galileo: el universo escrito en matemáticas

Un paso más en esta visión geométrica del mundo lo da Galileo Galilei. En su obra Il Saggiatori, publicada en 1623, decía: «La filosofía está escrita en este vasto libro que continuamente se ofrece a nuestros ojos (me refiero al universo), el cual, sin embargo, no se puede entender si no se ha aprendido a comprender su lengua y a conocer el alfabeto en que está escrito. Y está escrito en el lenguaje de las matemáticas, siendo sus caracteres triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin las cuales es imposible entender una sola palabra; sin ellos solo se conseguiría vagar por oscuros laberintos».

Galileo Galilei ya habla de una geometría más compleja donde no solo están presentes los triángulos. Y debemos remontarnos a 1959 para encontrar otro elemento importante de nuestro relato. En ese año, el físico Eugene Wigner, Premio Nobel en 1964, impartió una conferencia en la Universidad de Nueva York, que apareció publicada al año siguiente en un artículo con el mismo título: The unreasonable effectiveness of mathematics in the natural sciences (La irrazonable eficacia de la matemática en las ciencias naturales) en la revista Communications on Pure and Applied Mathematics.

Wigner y la eficacia “milagrosa” de las matemáticas

En su artículo, Wigner recuerda cómo los conceptos matemáticos tienen una aplicabilidad que va mucho más allá del contexto en el que se desarrollaron originalmente, que podría haber sido un puro interés matemático. El ejemplo que usa es la ley fundamental de la gravitación, que más allá de los experimentos de Galileo Galilei, sirvió, con poca experimentación, para describir los movimientos planetarios (no se pueden hacer experimentos con los planetas), gracias a los trabajos de Johannes Kepler y Sir Isaac Newton. Wigner concluye en su artículo que «la enorme utilidad de las matemáticas en las ciencias naturales es algo que roza el misterio y que no tiene una explicación racional».

Aún más, afirma: «El milagro de la idoneidad del lenguaje matemático para la formulación de las leyes de la física es un regalo maravilloso que no entendemos ni merecemos. Debemos estar agradecidos por ello y esperar que siga siendo válido en las investigaciones futuras y que se extienda, para bien o para mal, para nuestro placer, aunque quizás también para nuestro desconcierto, a amplias ramas del saber».

Este artículo abrió un amplio debate que dura hasta nuestros días sobre las relaciones entre la Física y las matemáticas. Incluso, el gran matemático Israel Gelfand, fue más lejos cuando afirmó con ironía: «Solo hay una cosa más irracional que la irracional eficacia de las matemáticas en la física, y es la irracional ineficacia de las matemáticas en la biología».

Lo cierto es que, no tenía mucha razón Gelfand, ya que hoy en día no se puede comprender la biología sin las matemáticas, modelos SIR, teoría de nudos y proteínas, ecología y grafos, etc.

Pero a pesar de todas estas aplicaciones, las matemáticas tienen límites, y son los propios matemáticos los que los han identificado y, en algunos casos, roto; en otros, han conducido a una convivencia pacífica y obligada con los mismos.

El infinito y más allá

Uno de los conceptos más elusivos en matemáticas es el del infinito. Podemos pensar en números grandes, y algunos se han inventado hasta nombres muy interesantes. Los niños juegan a esto y dicen «pues yo, infinito más uno», pero no saben que eso sigue siendo infinito.

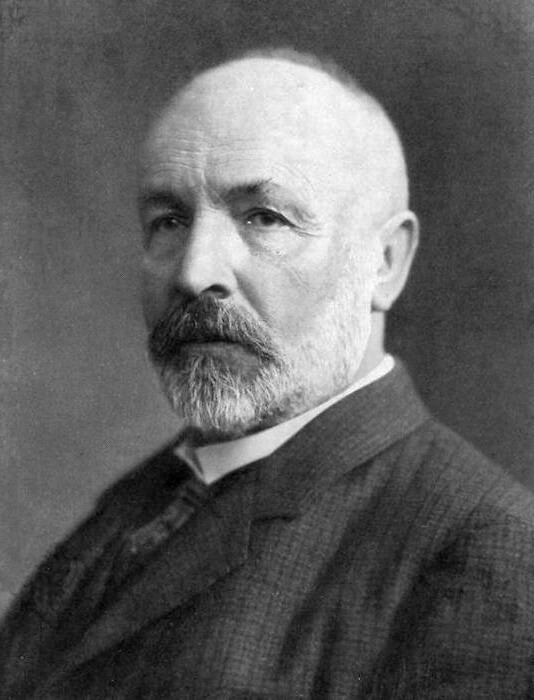

El hombre que nos abrió este mundo a los matemáticos y por ende a todos los humanos fue Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor. Matemático de ascendencia danesa-alemana, aunque nació en San Petersburgo, el 3 de marzo de 1845. Sin duda, Cantor fue uno de los matemáticos más geniales del siglo xix y comienzos del xx, al que le debemos la creación de los fundamentos modernos de las matemáticas.

Cantor estudió matemáticas en Zürich, y se trasladó después a la Universidad de Berlín, donde tuvo profesores de la talla de Ernst Kummer, Karl Weierstrass y Leopold Kronecker. Con 27 años se convirtió en catedrático de la Universidad de Halle. Entre 1874 y 1884, Cantor trabajó sobre la teoría de conjuntos. Hasta entonces, no había una teoría formal, y el concepto de infinito era una noción más filosófica que matemática.

Cantor y el infinito

Cantor probó que había diferentes tipos de conjuntos infinitos: por ejemplo, el de los números naturales (el aleph 0) era diferente al de los números reales (el continuo). La manera de distinguirlos fue con el concepto de cardinal. Los conjuntos pueden ser finitos o infinitos, y estos últimos numerables (su cardinal o número de elementos es el de los naturales) o no numerables (en caso contrario). Por ejemplo, el conjunto de los números pares es numerable (se puede establecer una correspondencia uno a uno con los naturales, simplemente considerando el doble de cada número natural). Y lo mismo ocurre, aunque nos sorprenda, con los números racionales (las fracciones). Pero ya no pasa así con los irracionales (los no racionales) y con todos los números reales (racionales e irracionales).

Entre los irracionales, podemos distinguir entre los algebraicos (aquellos que se obtienen como una solución de una ecuación algebraica, como ocurre con el número áureo), y trascendentes, cuando no, como el número π o el número e. Cantor fue mucho más allá. Construyó toda una aritmética de números infinitos, que llamó transfinitos.

Estos números seguían unas reglas similares a las de los números naturales. Uno de sus logros fue probar que había el mismo número de puntos en un segmento que en un cuadrado o en cubo construidos con ese segmento. Cantor le escribió a Dedekind: «Lo veo, pero no me lo creo». Este logro llevó a David Hilbert a comentar en una conferencia en Münster a la Sociedad Matemática Alemana el 4 de junio de 1925 lo siguiente: «Nadie será capaz de expulsarnos del paraíso que Cantor creó para nosotros».

Las reacciones

Las reacciones a los resultados de Cantor fueron violentas. El propio Leopold Kronecker (su director de tesis) llegó a decir de Cantor que era «un charlatán, un renegado y un corruptor de la juventud», como si se tratara de un nuevo Sócrates. El mismo Wittgenstein lamentó que las matemáticas se vieran dirigidas por «el pernicioso idioma de la teoría de conjuntos». Pero a la vez, muchos de sus colegas le demostraron una admiración sin límites, especialmente tras su conferencia en el primer Congreso Internacional de Matemáticos, celebrado en Zürich en 1897.

Las ideas de Cantor fueron vistas por algunos intelectuales de la época como un desafío a la infinitud de Dios, y fue acusado de panteísmo, él, que era un devoto luterano. Su visión teológica se confundía con la matemática, y creía que esos resultados eran inspirados en su mente por el propio Dios.

No es de extrañar que Cantor sufriera depresiones muy fuertes a lo largo de su vida, con varios internamientos en hospitales psiquiátricos. Finalmente, falleció el 6 de enero de 1918, en el sanatorio donde había pasado su último año de un ataque al corazón. Durante la Primera Gran Guerra sus condiciones de vida habían sido muy precarias.

Pero sí hay límites …

Sin embargo, las matemáticas sí tienen límites. Uno de los logros de Cantor fue probar que el cardinal del conjunto de partes de un conjunto era estrictamente mayor que el del conjunto dado, algo evidente en conjuntos finitos, pero no tanto en los infinitos. Esto le llevó a formular lo que se llama la …«hipótesis del continuo»: no hay ningún número entre aleph 0 (representado por el símbolo ℵ₀ ) y el continuo (que es la cantidad de números reales), o dicho con más rigor, el aleph siguiente al aleph 0, el aleph 1 ( ℵ₁) es igual al continuo. David Hilbert propuso esto como uno de los 23 problemas que expuso en su célebre conferencia en el Congreso Internacional de Matemáticos de París en 1900.

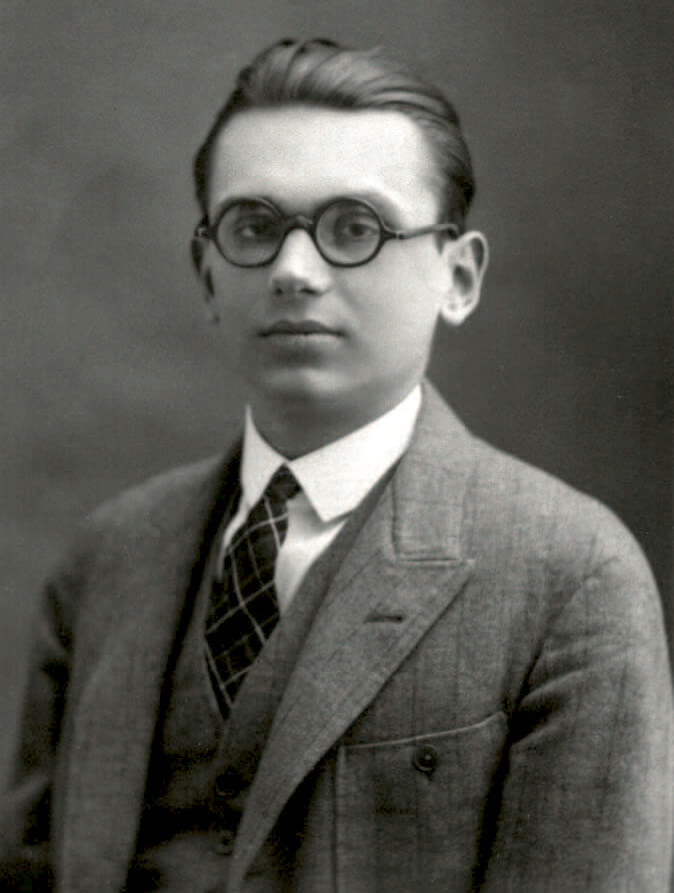

La hipótesis del continuo llevó a Kurt Gödel en 1940 a probar que había proposiciones que no se podían probar o negar en términos de la aritmética (el famoso teorema de incompletitud).

Kurt Friedrich Gödel fue un matemático alemán que trabajó sobre los fundamentos de las matemáticas, cerrando un debate terrible sobre este tema que motivó a matemáticos y filósofos como Bertrand Russell, Alfred North Whitehead, David Hilbert, Richard Dedekind, Georg Cantor y Gottlob Frege.

Gödel y los teoremas de incompletitud

El gran descubrimiento de Gödel fueron los llamados teoremas de incompletitud en 1929, que eran parte de su disertación para obtener un doctorado en la Universidad de Viena. El primer teorema de incompletitud afirma que para cualquier sistema axiomático consistente lo suficientemente potente como para describir la aritmética de los números naturales (por ejemplo, la aritmética de Peano), existen proposiciones verdaderas sobre los números naturales que no pueden probarse ni refutarse a partir de los axiomas. Para demostrarlo, Gödel desarrolló una técnica ahora conocida como numeración de Gödel, que codifica expresiones formales como números naturales. El segundo teorema de incompletitud, que se deriva del primero, establece que el sistema no puede probar su propia consistencia.

Estos resultados echaron por tierra las pretensiones de David Hilbert, que había propuesto en su famosa conferencia de 1900 en el Congreso Internacional de Matemáticos de París probar la consistencia de las matemáticas. Como ironía del destino, Gödel anunció sus resultados cuando Hilbert había manifestado públicamente su credo de «Debemos saber y sabremos».

Gödel también demostró que ni el axioma de elección ni la hipótesis del continuo pueden refutar la teoría de conjuntos aceptada de Zermelo-Fraenkel, suponiendo que sus axiomas sean consistentes. El primer resultado abrió la puerta para que los matemáticos asumieran el axioma de elección en sus demostraciones.

¿Existen límites externos?

Un matemático de la talla de John von Neumann dijo sobre estos logros de Gödel: «El logro de Kurt Gödel en la lógica moderna es singular y monumental; de hecho, es más que un monumento, es un hito que seguirá siendo visible en el espacio y el tiempo (…) El tema de la lógica ciertamente cambió completamente su naturaleza y sus posibilidades con el logro de Gödel».

En 1963, Paul Cohen volvió sobre el tema del continuo y encontró que la aritmética era consistente tanto si admitimos la hipótesis del continuo como si no (y recibió una medalla Fields por ello).

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, ¿Existen límites externos? Si creemos como decía Wigner que las matemáticas se adelantan muchas veces a los fenómenos que ayudan a describir, ¿qué podríamos decir de la construcción de los números transfinitos de Georg Cantor? De ese paraíso que él creó, nadie podrá expulsarnos (Hilbert dixit), pero la pregunta es, ¿dónde está el correlato físico?

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: