El fin de los grandes imperios suele resultar más intrigante que la edad dorada en la que brillan con mayor intensidad. Cuando los grandes poderes que controlaron el mundo implosionan, surge la inevitable cuestión: ¿por qué sucedió? Así, el colapso de la civilización maya en el periodo Clásico Terminal (aproximadamente entre 800 y 1000 d. C.) ha intrigado a historiadores, arqueólogos y climatólogos. Las hipótesis sobre los motivos que llevaron a su desaparición han oscilado entre las guerras internas, la sobrepoblación, el agotamiento agrícola, el descontento social y las transformaciones en las rutas comerciales. Sin embargo, un nuevo estudio científico, basado en el análisis de las estalagmitas halladas en la cueva Grutas Tzabnah en el noroeste de Yucatán, ofrece la evidencia más precisa hasta la fecha sobre el papel que jugó el clima en este proceso.

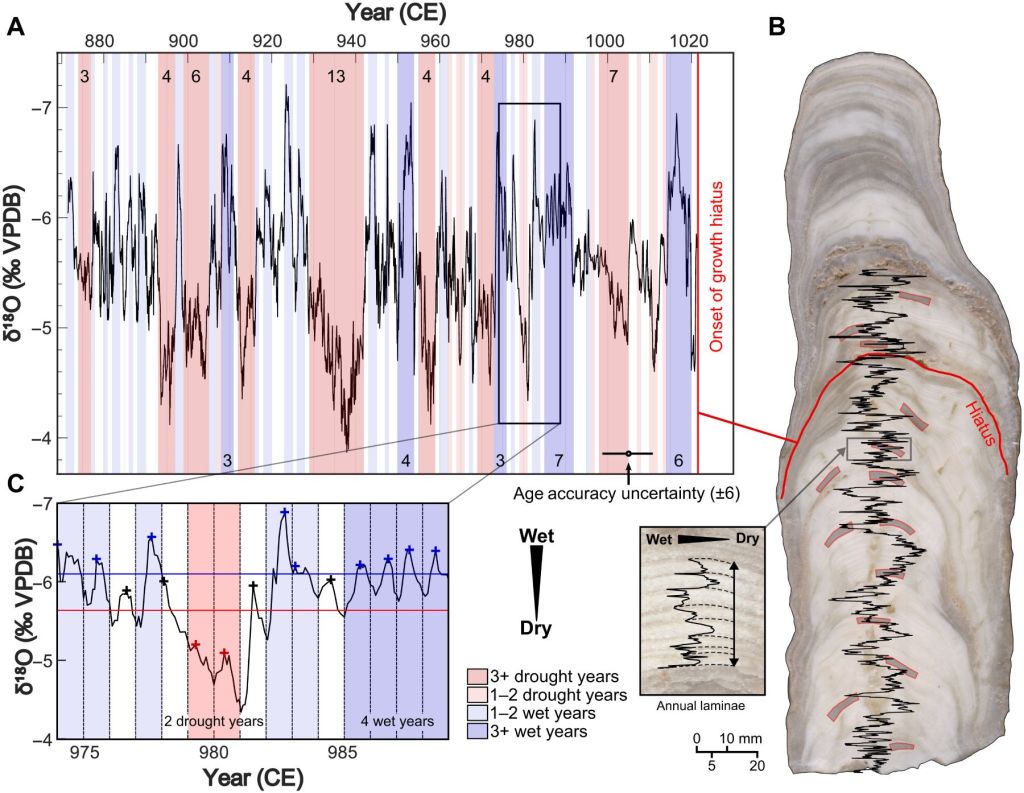

La investigación, publicada en 2025 en la revista Science Advances, reconstruye con un grado de detalle sin precedentes las lluvias estacionales entre los años 871 y 1021 d. C. Todo, gracias a una estalagmita: Tzab06-1. El registro ha revelado que la clave del colapso maya no se explica a través de un único evento, sino de una sucesión de sequías multianuales que desestabilizaron la agricultura y minaron la legitimidad de las élites políticas.

La cueva de Tzabnah y el registro de las lluvias

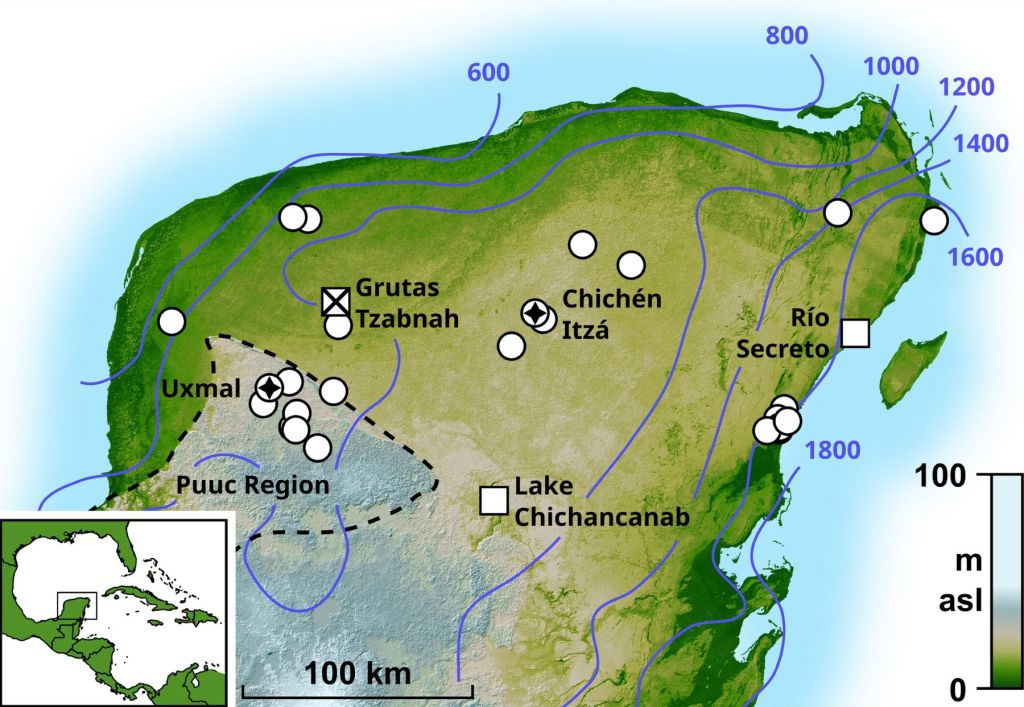

La cueva de Tzabnah, situada cerca de Tecoh, Yucatán, se encuentra próxima a algunos de los grandes centros del Clásico Terminal, como Uxmal y Chichén Itzá. Fue allí donde, en 2006, se recuperó la estalagmita Tzab06-1, que presenta laminaciones anuales perfectamente visibles. Como si se tratase de los anillos de un árbol, cada capa corresponde a un año de crecimiento, de manera que constituye un archivo natural del clima del pasado.

El estudio, que analizó más de 2400 muestras de isótopos estables de oxígeno, logró reconstruir una cronología muy precisa, con una incertidumbre de apenas ±6 años. Esta altísima resolución permitió identificar las sequías estación por estación, diferenciando los años secos de los húmedos con gran exactitud.

Las sequías multianuales y su impacto en la agricultura

El registro muestra que entre 872 y 1021 d. C. se produjeron ocho sequías extremas en las que, al menos durante tres años consecutivos, las lluvias no fueron suficientes. La más severa de ellas se prolongó durante trece años, entre 929 y 942 d. C., y superó en duración a cualquier otra sequía documentada históricamente en la región durante la ocupación colonial.

Los mayas dependían de la agricultura de temporal basada, sobre todo, en el cultivo del maíz, cuya productividad exigía lluvias regulares. La irregularidad y la imprevisibilidad del régimen pluvial incrementaron el riesgo de hambrunas y socavaron la estabilidad de los sistemas de poder. Aunque existían técnicas de mitigación, como los chultunes (cisternas) y las aguadas (depósitos), estas infraestructuras resultaron insuficientes para hacer frente a sequías de varios años consecutivos.

Diferencias regionales: Uxmal y la región Puuc

El análisis comparado entre el registro climático y la cronología arqueológica de la región Puuc, donde se encuentra Uxmal, muestra un patrón dramático. Los últimos monumentos con inscripciones jeroglíficas en la zona datan de 907 d. C., en un periodo que coincide con una serie de sequías encadenadas entre 893 y 916 d. C.

Estas crisis climáticas encajan con la interrupción de la construcción monumental y el cese de la escritura jeroglífica, indicadores de la pérdida de legitimidad de las élites gobernantes. Así, el colapso político de Uxmal se vinculó estrechamente con tres sequías consecutivas que impidieron la recuperación agrícola y, en consecuencia, minaron la autoridad de los líderes de las comunidades.

Chichén Itzá: resiliencia y auge temporal

Situada más al este, Chichén Itzá muestra una respuesta diferente. Mientras que la Vieja Chichén, construida en estilo Puuc, declinaba durante las sequías del siglo IX, la Nueva Chichén, con arquitectura de estilo internacional, logró prosperar en el siglo X.

Esto fue posible gracias a varias circunstancias. En primer lugar, la ciudad se benefició de un periodo intermedio de lluvias más regulares entre 942 y 1022 d. C. Además, su integración en redes comerciales de largo alcance y la capacidad de recolectar tributos y recursos desde regiones menos afectadas tambiñen la benefició. Por ello, Chichén Itzá resistió mejor porque diversificó sus estrategias de poder y dependencia económica. De todos modos, no pudo evitar sucumbir a las megasequías que asolaren la región en el siglo XI.

La “megasequía” y el fin del Periodo Clásico

La estalagmita Tzab06-1 muestra un hiato de crecimiento entre 1021 y ~1070 d. C., un dato que se ha interpretado como el resultado de un periodo de sequía tan severo que incluso el goteo se interrumpió en la cueva. Este vacío coincide con los registros de otros lugares de Yucatán y Belice que apuntan a un evento climático extraordinario. Esta megasequía marcó el tránsito al Posclásico Temprano y precipitó la desintegración final de las estructuras mayas clásicas.

La imprevisibilidad climática como la verdadera razón del colapso

El estudio concluye que no fue una sola sequía, sino la reiteración de episodios prolongados de escasez de lluvias lo que erosionó la base de la sociedad maya. La alternancia entre años secos y húmedos, sin una estacionalidad predecible, resultó devastadora. En este contexto, la legitimidad de los gobernantes, que se basaba en su capacidad para garantizar la fertilidad de la tierra y el bienestar colectivo, se deterioró gravemente.

La solución oculta en una cueva

Las estalagmitas de la cueva de Tzabnah han logrado resolver uno de los enigmas más debatidos de la arqueología americana. Gracias a este archivo natural, hoy sabemos que la verdadera causa histórica del colapso maya no fue una catástrofe aislada, sino una secuencia de sequías multianuales que pusieron a prueba los límites de la resiliencia social, agrícola y política de esta civilización.

Referencias

- Daniel H. James et al. 2025. “Classic Maya response to multiyear seasonal droughts in Northwest Yucatán, Mexico”. Science Advances, 11: eadw7661. DOI:10.1126/sciadv.adw7661

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: