Considerado el primer animal domesticado por la humanidad, el perro ha acompañado al ser humano durante milenios, desarrollando funciones que van desde la caza y la vigilancia hasta la compañía y el transporte. Un grupo de investigadores españoles ha llevado a cabo un estudio pionero en el yacimiento de Peña Moñuz (Guadalajara), con el fin de aplicar un enfoque tafonómico de alta resolución para identificar las huellas de mordida presentes en los restos óseos y, a través de ellas, evaluar la relación de las comunidades con los primeros perros domesticados. Los resultados representan una de las primeras evidencias indirectas de la domesticación del perro en la península ibérica y aportan una nueva herramienta metodológica para la investigación arqueológica.

El problema de los orígenes de la domesticación del perro

Un debate científico abierto

La domesticación del perro se ha estudiado de manera concienzuda en las últimas décadas. Las investigaciones genéticas, isotópicas y morfométricas han ofrecido hipótesis diversas sobre los orígenes de esta especie. Los inicios del proceso se han situado en regiones que van desde Europa oriental hasta Asia oriental, e incluso se ha planteado la existencia de domesticaciones paralelas en distintos puntos del planeta. Pese a este intenso trabajo, sin embargo, no existe un consenso definitivo acerca del momento y el lugar donde se produjo la primera domesticación del perro.

En el caso de la península ibérica, los hallazgos de restos caninos en contextos arqueológicos resultan escasos y fragmentarios. Esto ha dificultado, en gran medida, la posibilidad tanto de trazar una cronología clara de su presencia como de diferenciar entre ejemplares de lobos salvajes y perros ya domesticados.

El reto de distinguir el perro del lobo

Uno de los principales obstáculos radica en la similitud anatómica entre lobos y perros. En los registros fósiles, los huesos muestran variaciones morfológicas sutiles que, a menudo, impiden que se pueda establecer una clasificación concluyente. Aunque los análisis genéticos han permitido resolver algunos casos, no siempre resulta posible extraer ADN antiguo en buenas condiciones. Por ello, los investigadores han buscado vías complementarias para conseguir detectar la presencia de perros en los yacimientos.

En este escenario, la tafonomía (un área de la paleontología que analiza los cambios que se producen en un organismo desde que muere hasta que se transforma en fósil) se ha convertido en una herramienta innovadora. Permite estudiar las huellas de mordida en los huesos y clasificarlas con gran precisión hasta el punto de detreminar si han sido fruto de la acción de los lobos, los perros u otros carnívoros.

El yacimiento de Peña Moñuz: un enclave estratégico

Localización y cronología

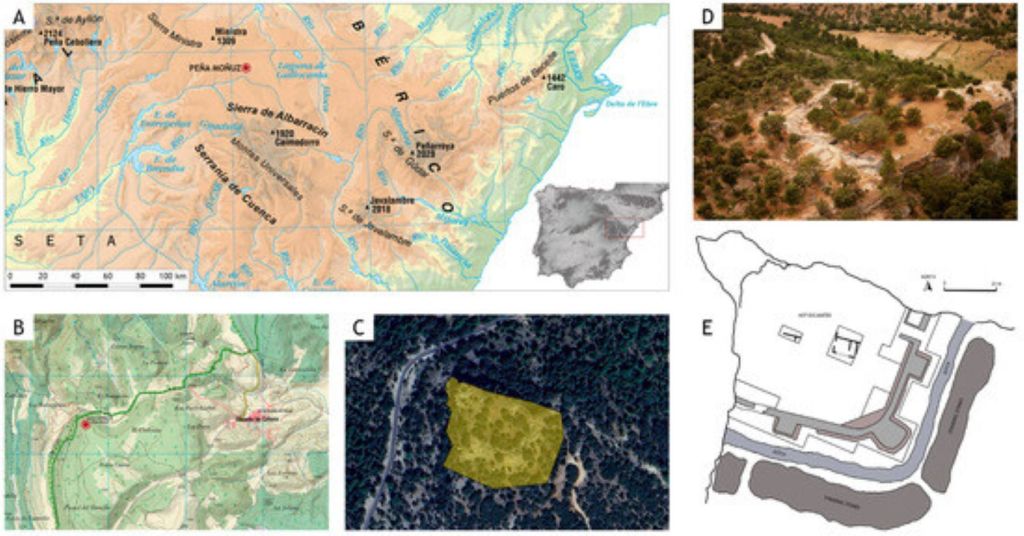

El asentamiento de Peña Moñuz se ubica en Olmeda de Cobeta (Guadalajara), sobre una plataforma caliza a 1240 metros de altitud. El lugar presenta una posición estratégica y una arquitectura defensiva compleja que revelan su importancia en la Edad del Hierro. Las dataciones radiocarbónicas sitúan su ocupación principal entre los siglos IV y II a. C.

La fauna documentada

Desde 2006, las excavaciones en el yacimiento han permitido identificar distintas áreas funcionales, como molinos, talleres metalúrgicos y espacios de almacenamiento, así como un importante conjunto faunístico. La mayoría de restos corresponde a animales domésticos, sobre todo caprinos, bovinos y suidos. También se han hallado huesos de caballos y de perros, aunque en menor número.

El análisis zooarqueológico de estas evidencias reveló patrones de sacrificio orientados al aprovechamiento de la leche, la lana y la carne. Además, varios huesos mostraban huellas de dientes atribuibles a carnívoros, lo que planteó la posibilidad de que los perros hubieran participado en el consumo de despojos o en prácticas de carroñeo vinculadas al asentamiento.

Metodología: la tafonomía digital aplicada a los perros

El estudio de las huellas de mordida

El equipo examinó 26 marcas presentes en 15 huesos largos de cabras, vacas y cerdos. Las huellas correspondían a hendiduras producidas por la presión de dientes sobre el hueso, un tipo de marcas estables tanto en animales salvajes como domésticos. Para garantizar que la identificación fuese fiable, se compararon las marcas con aquellas presentes en una base de datos de más de 650 huellas generadas experimentalmente por diferentes carnívoros (lobos, perros, zorros, hienas, osos, leones, leopardos, jaguares e incluso humanos).

Además, los investigadores ya habían obtenido muestras de referencia en parques de fauna como Cabárceno (Cantabria), Hosquillo (Cuenca) o Bioparc Fuengirola (Málaga), donde se alimentaron diferentes especies de carnívoros con huesos para, de este modo, generar registros controlados. Gracias a esta base experimental fue posible cotejar directamente las huellas de Peña Moñuz con las de perros, lobos y otros depredadores, y determinar con un alto grado de certeza su origen.

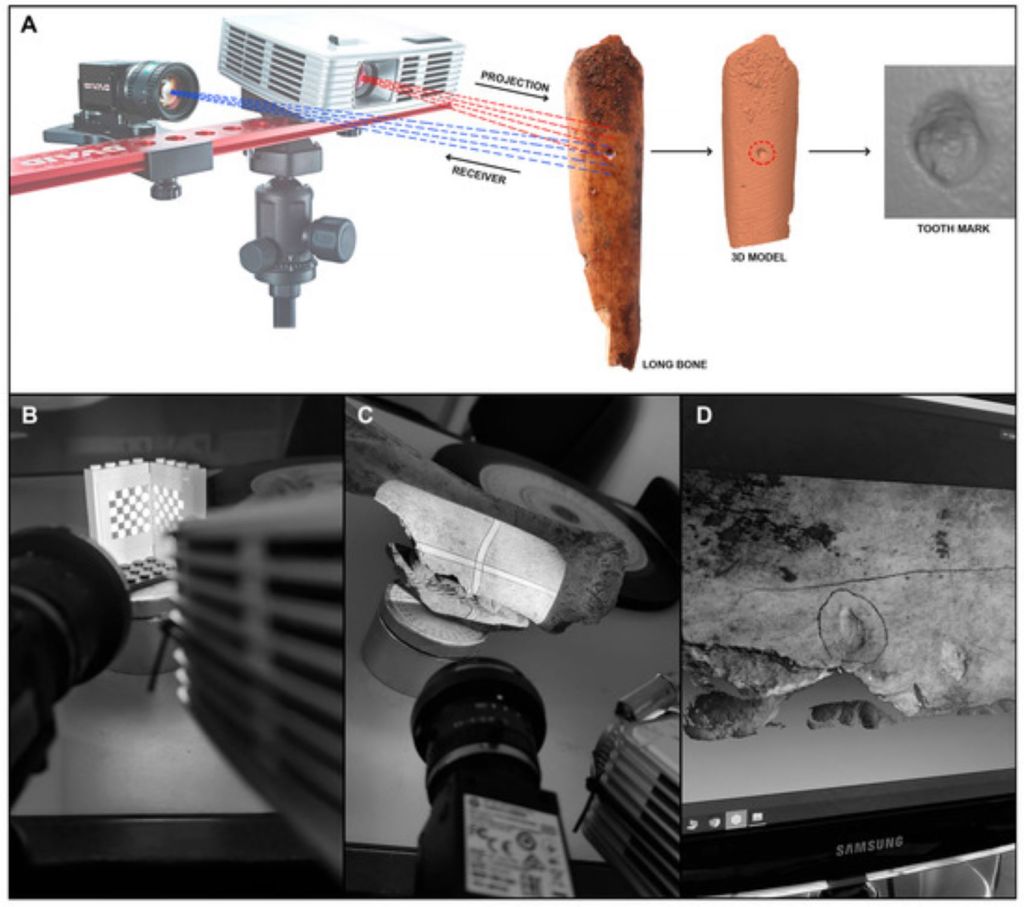

Tecnología tridimensional

Las huellas se digitalizaron con un escáner estructurado de luz DAVID SLS-2, que permitió generar modelos en 3D. Posteriormente, se delimitaron 25 puntos de referencia en cada marca, que se analizaron mediante morfometría geométrica y estadística multivariante (PCA y MANOVA). Esta metodología ofrece una precisión superior a la de los análisis métricos tradicionales.

Resultados: la huella del perro en la Edad del Hierro

Exclusión de otros carnívoros

Los análisis demostraron que las marcas en los restos óseos de Peña Moñuz no correspondían a la acción de lobos, zorros, felinos ni hienas. Tampoco se asemejaban a las mordeduras humanas, un aspecto que se consideró para descartar la manipulación directa de huesos con los dientes. La comparación estadística arrojó una clara coincidencia con el grupo de Canis familiaris, es decir, el perro doméstico, mientras que las similitudes con lobos y otros carnívoros quedaron muy por debajo de los umbrales de significación.

Tamaño y características del perro

El siguiente paso consistió en comparar las huellas presentes en el registro óseo con las producidas por distintas razas modernas. Los resultados indicaron una mayor similitud con las de perros tipo Labrador retriever. Esto no significa que esa raza existiera en la Edad del Hierro, sino que el animal responsable poseía una morfología dentaria y corporal semejante. Se trataba, con probabilidad, de un perro de tamaño medio y de entre 25 y 35 kilos de peso, es decir, una tipología que se aleja de los mastines de gran tamaño que se habían asociado a los celtíberos.

Relevancia histórica

Este hallazgo constituye una de las primeras pruebas indirectas de la presencia de perros domésticos en la meseta oriental de la península ibérica durante la Edad del Hierro. Su papel no solo habría estado ligado a la vigilancia o la caza, sino también al consumo de restos animales dentro del propio asentamiento, lo que refleja una interacción cotidiana entre humanos y perros en los contextos productivos y domésticos.

Un valioso complemento a los estudios genéticos y morfológicos

Hasta ahora, la identificación de perros en yacimientos dependía sobre todo de huesos enteros o cráneos que permitieran análisis métricos o genéticos. El problema era que tales restos son escasos. La tafonomía se convierte así en un recurso innovador, capaz de identificar la presencia de perros incluso cuando no quedan huesos completos del propio animal, sino solo marcas de su actividad sobre los restos de otros.

La investigación abre la posibilidad de aplicar este método a yacimientos más antiguos, en busca de huellas que puedan retrotraer la presencia del perro en la península a momentos previos a la Edad del Hierro. Asimismo, permite explorar la diversidad de tamaños y funciones de los perros ibéricos, que parecen haber sido en su mayoría de talla media, en contraste con los grandes perros que la tradición literaria o iconográfica asocia a ciertos pueblos.

Un nuevo camino metodológico

El trabajo realizado en Peña Moñuz supone un hito en la investigación sobre la presencia del perro en la península ibérica. A través de un riguroso análisis tafonómico, los científicos han logrado atribuir, con una alta probabilidad, a los perros domésticos las marcas de mordida encontradas en huesos de animales de consumo, fechados entre los siglos IV y II a. C. Este resultado no solo documenta la presencia del perro en un asentamiento celtibérico, sino que también inaugura una vía metodológica prometedora para detectar evidencias indirectas de domesticación en otros contextos arqueológicos.

Referencias

- Claver, Idoia, Verónica Estaca-Gómez, Gonzalo J. Linares-Matás, Jesús Alberto Arenas-Esteban y José Yravedra. 2025. “Taphonomy as a Methodological Approach for the Study of Dog Domestication: Application to the Prehistoric Site of Peña Moñuz (Guadalajara, Spain)”. Heritage 8.1: 34. DOI: https://doi.org/10.3390/heritage8010034

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: