Los restos de huesos animales hallados en un abrigo rocoso de Guadalajara han cambiado la forma en la que entendemos la historia de la península ibérica. A través de fragmentos óseos, marcas de corte y restos de hogueras, un grupo de investigadores ha demostrado que los primeros Homo sapiens que ocuparon el interior de España eran cazadores expertos, capaces de aprovechar los recursos en un entorno extremadamente hostil.

El estudio, publicado en la revista Quaternary Science Advances y dirigido por Edgar Téllez, del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH), no solo ofrece datos sobre la dieta o las presas de estos grupos, sino que obliga a revisar la visión tradicional de la Meseta como un territorio vacío tras la desaparición de los neandertales. El hallazgo en el Abrigo de La Malia revela una ocupación más temprana y constante de lo que se había supuesto, mostrando que estas comunidades desarrollaron estrategias de subsistencia mucho antes de lo esperado.

El escenario del descubrimiento

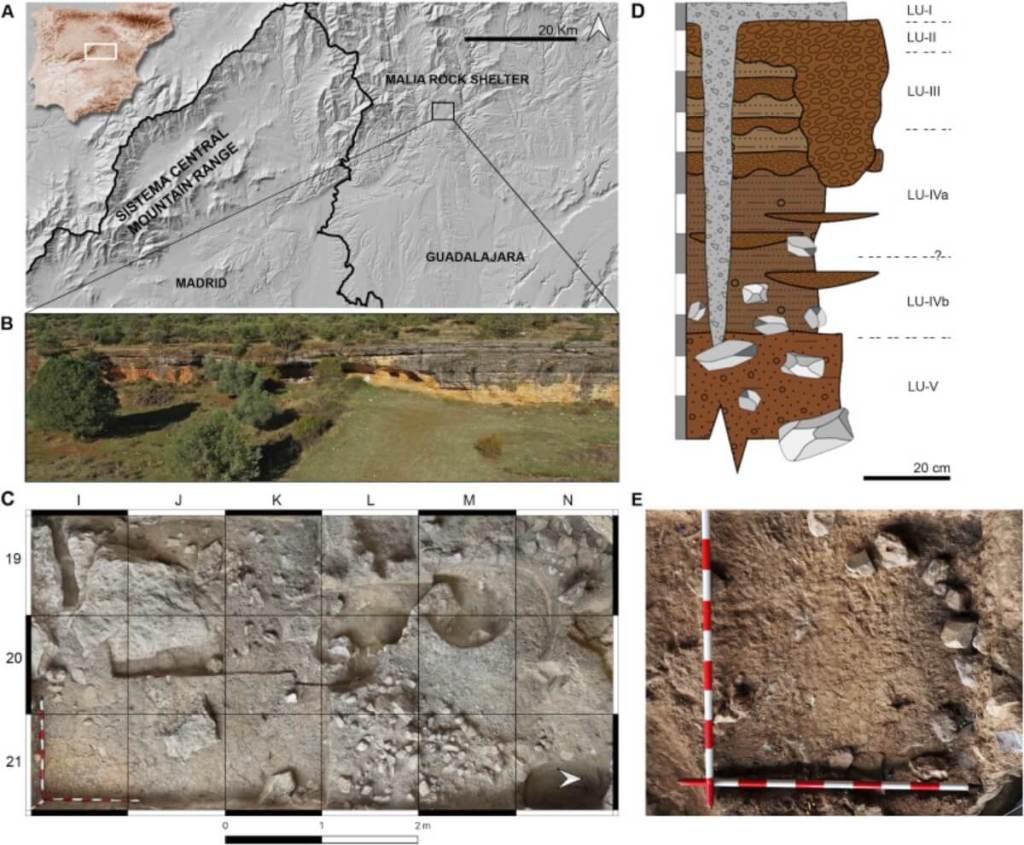

El Abrigo de La Malia se encuentra en la Sierra de Tamajón, en Guadalajara, una zona de relieve kárstico que ofrecía refugio natural frente a las inclemencias del clima. Para los investigadores, este lugar representa un laboratorio excepcional, pues se conserva evidencia directa de la actividad humana en el Paleolítico superior temprano.

Según los datos publicados, el sitio comenzó a usarse hace unos 36.000 años y fue ocupado de manera intermitente durante aproximadamente 10.000 años. No se trataba de un asentamiento permanente, sino de un refugio utilizado en temporadas concretas, probablemente ligado a las actividades de caza y procesado inicial de animales. Los restos faunísticos muestran que las visitas eran breves, pero recurrentes, lo que indica un conocimiento profundo del territorio y de sus recursos.

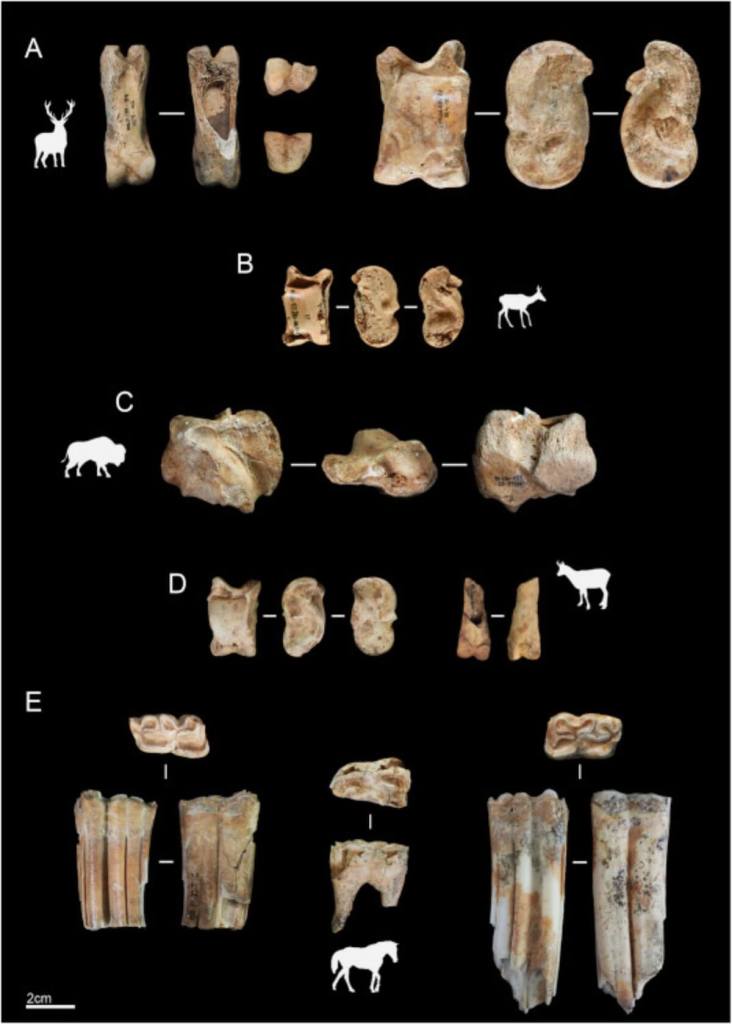

El estudio de los huesos revela que los Homo sapiens cazaban principalmente ciervos, caballos salvajes, bisontes y rebecos. Esta variedad de especies refleja la diversidad de ecosistemas en los que se movían: bosques, praderas y zonas montañosas. Lejos de ser un territorio inhóspito, la Meseta ofrecía suficientes recursos para que los grupos humanos pudieran subsistir, siempre que contaran con estrategias adecuadas.

Cazar en un mundo cambiante

Uno de los aspectos más interesantes de la investigación es que los periodos de ocupación coincidieron con fases de fuerte variabilidad climática. El final del Pleistoceno se caracterizó por transiciones bruscas entre momentos más fríos y más templados, lo que hacía de la Meseta un entorno impredecible.

Pese a ello, los investigadores señalan que “los grupos humanos de la región, altamente conocedores de su entorno, fueron capaces de desarrollar estrategias de subsistencia eficaces, basadas principalmente en la caza y el procesamiento de ungulados medianos y grandes”. Esto significa que no solo sobrevivieron, sino que establecieron modos de vida planificados, adaptándose a las oscilaciones climáticas mediante un uso inteligente de los recursos disponibles.

Los huesos recuperados muestran fracturas intencionales, producto de la extracción de médula ósea, y huellas de corte generadas por herramientas líticas al despiezar a los animales. Incluso se han hallado restos de combustión que indican la preparación de los alimentos en el propio abrigo. Todos estos indicios refuerzan la idea de que estos Homo sapiens eran auténticos especialistas en el manejo de la fauna, con conocimientos transmitidos de generación en generación.

Un mito desmontado: la Meseta no estaba vacía

Hasta hace poco, la visión dominante sostenía que el interior de la península ibérica permaneció prácticamente despoblado después de la desaparición de los neandertales. Según esa teoría, la Meseta no habría sido reocupada hasta unos 20.000 años atrás, cuando las condiciones climáticas mejoraron tras la última glaciación.

El hallazgo de La Malia desmiente esa narrativa. La presencia humana desde hace al menos 36.000 años prueba que el interior peninsular fue habitado mucho antes de lo que se creía y que los grupos humanos no se limitaron a las zonas costeras. Esto obliga a revisar los modelos tradicionales de ocupación y dispersión, que siempre habían concedido más peso a regiones como el Cantábrico, el Mediterráneo o el Atlántico, donde la evidencia arqueológica es más abundante.

Los autores del estudio señalan que estas conclusiones “nos invitan a repensar los patrones de movilidad, ocupación y adaptación de los primeros Homo sapiens en la región”. Es decir, la idea de un vacío poblacional queda descartada y se abre paso una visión en la que el interior desempeñó un papel clave en la historia de los primeros europeos modernos.

Lo que cuentan los huesos

El análisis zooarqueológico es una de las claves de esta investigación. Cada marca en los huesos ofrece pistas sobre cómo vivían y trabajaban los grupos humanos que pasaron por el abrigo. Entre los hallazgos más relevantes destaca la falange de un rebeco con cortes nítidos, atribuibles al uso de cuchillos de piedra. Este detalle permite reconstruir el proceso de descarnado y muestra un dominio avanzado de las técnicas de carnicería.

La acumulación de huesos de distintas especies en el mismo contexto arqueológico refuerza la idea de que los ocupantes del refugio no se centraban en una sola presa, sino que diversificaban sus recursos para aumentar sus posibilidades de éxito. Además, las fracturas en huesos largos sugieren la extracción de médula, un alimento rico en grasa fundamental en climas fríos. Estas prácticas no eran improvisadas: responden a una lógica de aprovechamiento integral de cada animal, algo propio de comunidades que actuaban con conocimiento y planificación.

Implicaciones para la historia humana

El descubrimiento de La Malia tiene un alcance que va más allá del ámbito local. Demuestra que los primeros Homo sapiens no solo ocuparon el sur o las costas de Europa, sino que también se aventuraron en territorios interiores con condiciones difíciles. Esto sugiere que su capacidad de adaptación fue mayor de lo que se pensaba, un factor que explica en parte el éxito de nuestra especie frente a otros homínidos como los neandertales.

La península ibérica se revela así como un escenario clave en la expansión de los humanos modernos en Europa. Su diversidad climática y geográfica obligó a estos grupos a desarrollar soluciones innovadoras, lo que los convirtió en auténticos supervivientes. La investigación en Guadalajara no es solo una mirada al pasado remoto, sino también una lección sobre la resiliencia y la creatividad humanas.

Referencias

- Edgar Téllez et al. Subsistence strategies in the early upper Paleolithic of central Iberia: Evidence from Abrigo de la Malia. Quaternary Science Advances (2025). DOI: 10.1016/j.qsa.2025.100297.

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: