Un linaje humano extinto hace decenas de miles de años podría seguir influyendo en la salud de millones de personas en pleno siglo XXI. Los denisovanos, un grupo enigmático de homínidos del que apenas conservamos unos pocos restos fósiles, han dejado una huella silenciosa pero poderosa en nuestro ADN. Según un estudio publicado en Journal of Human Evolution, algunos genes heredados de estos parientes prehistóricos podrían haber reforzado la resistencia a la malaria en poblaciones actuales del sudeste asiático. En concreto, variantes genéticas que ayudaron a los denisovanos a sobrevivir en ambientes tropicales plagados de mosquitos y parásitos siguen presentes hoy en los descendientes de aquellos antiguos cruces con Homo sapiens.

La investigación abre una ventana sorprendente: un linaje desaparecido hace 160.000 años todavía estaría protegiendo a personas vivas frente a una de las enfermedades más mortales de la historia humana.

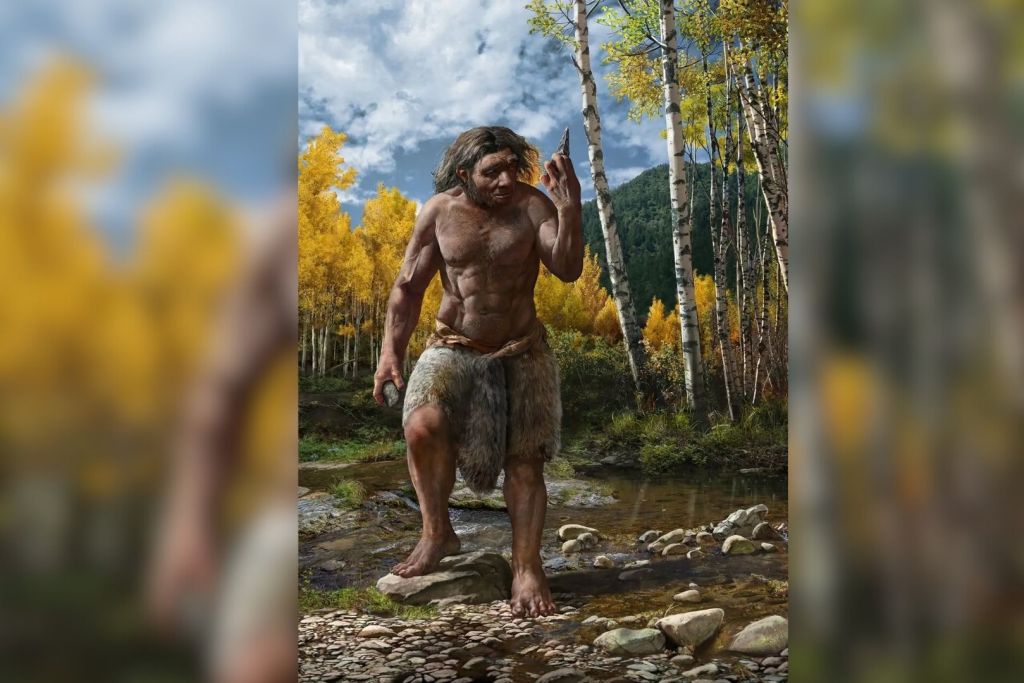

La sombra de un homínido desaparecido

Los denisovanos fueron un grupo humano que convivió y se cruzó con Homo sapiens en distintos momentos de la prehistoria. Aunque apenas se conservan unos pocos huesos y dientes en cuevas de Siberia, el Tíbet y Laos, su ADN ha sobrevivido mucho más que ellos. Hoy, poblaciones de Melanesia y Filipinas conservan entre un 4 y un 6 % de su genoma, una proporción mucho mayor que en cualquier otro lugar del mundo.

Ese legado no es una reliquia pasiva. Y es que incluye variantes genéticas vinculadas al sistema inmunitario. El equipo de Attila J. Trájer reconstruyó los entornos donde vivieron los denisovanos y evaluó qué patógenos podían haber condicionado su evolución. Concluyeron que los genes que hoy protegen frente a la malaria habrían sido seleccionados en regiones tropicales donde esta enfermedad era una amenaza constante.

La pieza clave es la llamada Cobra Cave, en Laos, donde se halló un diente denisovano de unos 160.000 años. A diferencia de Siberia o el altiplano tibetano, este entorno era húmedo, cálido y perfecto para los mosquitos que transmiten la malaria. El modelo climático realizado por Trájer sugiere que, en aquel momento, la zona estaba plagada de patógenos como Plasmodium vivax, el protozoo responsable de una de las formas más extendidas de la enfermedad.

La exposición continua a mosquitos infectados habría obligado a los denisovanos a desarrollar defensas genéticas que mejorasen sus posibilidades de supervivencia. Y cuando se cruzaron con nuestros antepasados, esas defensas pasaron a formar parte del arsenal de los Homo sapiens.

Genes que todavía protegen

Uno de los ejemplos más claros es el alelo HLA-H*02:07, que aparece con frecuencia en poblaciones del sudeste asiático. Este gen, heredado de los denisovanos, está relacionado con la capacidad de las células inmunitarias para identificar y destruir organismos invasores. En ciudades como Ho Chi Minh, donde la malaria causada por P. vivax sigue siendo endémica, su persistencia indica que continúa aportando ventajas.

El estudio también apunta a variantes del citocromo P450, un conjunto de enzimas capaces de neutralizar toxinas y participar en la respuesta inmunitaria. En ecosistemas tropicales repletos de mosquitos, serpientes venenosas y plantas tóxicas, esta maquinaria bioquímica pudo ser vital para los denisovanos.

Lo más llamativo es que, en Melanesia, donde hoy se conserva el mayor porcentaje de ADN denisovano, la malaria continúa siendo uno de los grandes desafíos sanitarios. El paralelismo sugiere que las adaptaciones adquiridas por aquellos homínidos en los bosques de Asia sudoriental siguen teniendo un efecto tangible en la actualidad.

Aunque el estudio también explora la relación de los denisovanos con otras enfermedades como la leishmaniasis o la borreliosis, el caso de la malaria destaca por su impacto histórico y por la magnitud de la amenaza. A día de hoy, esta infección mata a más de medio millón de personas cada año, sobre todo en regiones tropicales.

Eso sí, el precio de esta inmunidad no fue menor. Algunas variantes denisovanas, al potenciar la actividad del sistema inmunitario, también aumentaron el riesgo de enfermedades autoinmunes como la psoriasis o el lupus. Es un ejemplo clásico de lo que los genetistas llaman “trade-off evolutivo”: un beneficio inmediato para sobrevivir a una infección podía traducirse en vulnerabilidades a largo plazo.

Reescribiendo la historia de la salud humana

El hallazgo de Trájer refuerza una idea cada vez más aceptada. Los encuentros entre humanos modernos y homínidos extintos no solo añadieron diversidad genética, también nos dejaron herramientas de supervivencia. En este caso, la capacidad de resistir mejor a una de las infecciones más antiguas y mortales de la humanidad.

La investigación demuestra que la historia de la malaria no se limita a las luchas coloniales o a los avances de la medicina moderna. Comenzó mucho antes, en cuevas tropicales habitadas por un grupo humano del que apenas tenemos fósiles, pero cuyo ADN todavía palpita en nuestras venas.

El estudio ha sido publicado en Journal of Human Evolution.

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: