La escena parece cotidiana: un dueño pide “¡Tráeme la cuerda!”, y su perro corre entre un montón de juguetes. Pero aquí hay truco: la cuerda no es un objeto que el perro haya oído nombrar antes, sino uno nuevo que solo conoce por la manera de jugar. El hallazgo es sencillo de contar y profundo de entender. Un equipo internacional liderado por Claudia Fugazza, Andrea Sommese y Ádám Miklósi documentó que algunos perros capaces de aprender decenas de nombres pueden clasificar objetos por su función y generalizar etiquetas verbales a novatos del cajón de juguetes.

La promesa del estudio es tan concreta como su metodología casera: juegos de tirar y juegos de lanzar en salones y cocinas, cámaras encendidas y una consigna clara para los dueños: nombrar cuando corresponde y callar cuando toca. El resultado apunta a una forma de pensamiento más abstracta de lo que creíamos en una especie no lingüística.

Y lo hace sin laboratorios futuristas: bastó con observar, estandarizar y medir con reglas estrictas lo que pasa en el día a día de familias con perros fuera de serie.

El giro de tuerca: función, no forma

Durante décadas se pensó que, fuera de los humanos, la categorización animal se anclaba sobre todo en lo perceptivo: color, tamaño, textura. Este trabajo pone el foco en el uso. Los autores se apoyaron en perros “Gifted Word Learners” (GWL) —o perros dotados en vocabulario—, una minoría capaz de aprender nombres de muchos juguetes en juegos naturales con sus humanos.

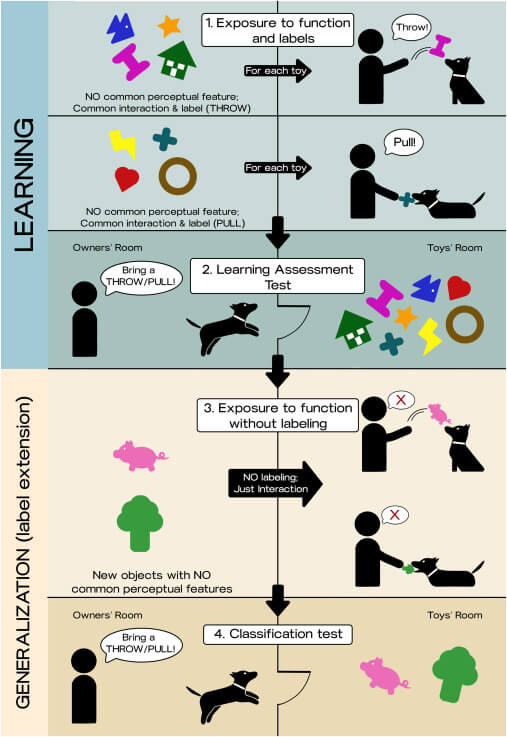

Primero, los investigadores crearon dos “familias” funcionales: juguetes de tira y afloja y juguetes de lanzar. Los objetos no compartían un patrón de forma, material o color. Cada perro recibió combinaciones distintas para impedir que la apariencia diera pistas; así, la única brújula posible era la manera de usarlos junto al dueño.

El entrenamiento inicial duró varias semanas con etiquetas verbales (lanzar o tira y afloja) pronunciadas al jugar, y luego llegó el momento clave: introducir nuevos juguetes con las mismas funciones, pero sin decir sus nombres. Más tarde, ya en prueba, el dueño pedía “tira y afloja” o “lanzar” y el perro debía elegir el correcto entre al menos ocho opciones.

Cómo lo probaron en casa… con precisión científica

Once perros dotados fueron reclutados; uno se descartó por falta de interés en el juego de tirar y diez iniciaron el protocolo. No era un casting abierto: se buscaba un fenotipo cognitivo raro. Tras la fase de aprendizaje, ocho demostraron reconocer con solvencia las etiquetas funcionales y siete completaron todo el recorrido experimental.

El diseño tuvo cuatro fases: exposición con etiquetas y función; evaluación del aprendizaje; exposición a función sin etiquetas con juguetes nuevos; y test de clasificación por palabra.

Cada paso quitaba muletas y afinaba la pregunta. Además, las sesiones se hicieron en hogares, con control de cámaras y consignas para evitar señales involuntarias del dueño.

Un detalle importante: en los tests siempre había al menos ocho juguetes disponibles (los dos nuevos y otros conocidos de la casa). El azar no jugaba a favor. Cuando el dueño pedía uno, el perro podía errar por muchas razones, pero si acertaba sistemáticamente con los correctos, la conclusión era nítida: estaba extendiendo la etiqueta por función.

Lo que encontraron: palabras que viajan con la acción

Los perros eligieron el juguete correcto muy por encima del azar, con una media de 31 aciertos en 48 ensayos por perro, pese a que nunca habían oído esas etiquetas asociadas a esos juguetes. La estadística fue contundente, incluso con un criterio conservador (probabilidad de 1/8), los resultados se sostuvieron.

Cuando se equivocaban, no elegían de manera consistente el otro juguete nuevo de la pareja; más a menudo cogían uno viejo de la colección. No fue una simple estrategia de exclusión.

Esto sugiere que no decidían “por descarte” entre dos, sino que navegaban una escena con múltiples tentaciones, tirando de la memoria funcional de los juegos recientes.

La asignación aleatoria de formas y materiales a cada función en cada perro eliminó la coartada perceptiva. La apariencia no explicaba nada. En ese escenario, lo que define al juguete es cómo se usa con mi humano.

¿Por qué importa? Pistas sobre lenguaje, categorías y desarrollo

En niños, lo habitual es que primero agrupen por rasgos visibles y, más tarde, aprendan a extender palabras apoyándose en la función. Aquí vemos un eco de esa transición en perros dotados. No es que “hablen”, pero sí que sus palabras aprendidas parecen anclarse a una representación de acción.

La discusión de fondo es vieja: ¿el lenguaje crea categorías o las categorías permiten el lenguaje? Este estudio añade un ladrillo comparativo valioso.

Muestra que el aprendizaje natural de vocabulario puede ir de la mano de clasificaciones no perceptivas en una especie no lingüística, algo que solo se había visto tras entrenamientos intensivos en unos pocos individuos de otras especies.

Importa, además, la forma del aprendizaje: los perros adquirieron las etiquetas en juego cotidiano, no en mil ensayos de laboratorio. El contexto hace la diferencia. Y eso acerca estas observaciones al modo en que los niños incorporan palabras en casa: con ritmo, afecto y regularidad más que con instrucción formal.

Lo que aún no sabemos: alcance, jerarquías y mecanismos

La muestra es pequeña y muy selecta: los GWL son raros, así que no debemos generalizar al “perro medio”. El talento no es la norma. Falta probar si perros sin ese don pueden formar categorías funcionales con otros métodos y si el fenómeno aparece en más contextos y acciones.

Tampoco sabemos si construyen categorías jerárquicas (“juguetes de tirar” dentro de “juguetes de fuerza”, por ejemplo) o si su extensión de etiquetas se limita a pares concretos de acciones.

La arquitectura mental queda abierta. Y conviene separar qué hay de asociación reforzada y qué de representación conceptual de “para qué sirve”.

Cuando fallaron, a veces escogieron juguetes viejos quizá por recuerdos difusos de cómo solían jugar con ellos. Eso invita a explorar cuánto influye el historial de refuerzos, las preferencias individuales y lo social (el entusiasmo del dueño) en la toma de decisiones.

Hacia dónde apunta: ciencia comparada y vida cotidiana

A nivel científico, el trabajo abre un modelo comparativo potente: estudiar cómo el aprendizaje de etiquetas puede facilitar la categorización funcional en especies no lingüísticas. La pregunta ya no es si clasifican, sino cómo y bajo qué condiciones lo hacen.

Para la vida diaria, el mensaje no es “enseñe 200 nombres a su perro”, sino valorar que los rituales de juego construyen expectativas sobre lo que es un objeto. Si siempre tiramos de una cuerda, la cuerda pide tirar; si siempre lanzamos una pelota, la pelota pide correr tras ella.

La nota final es humilde y prometedora a la vez: con una mezcla de método y hogar, este estudio mostró que algunas palabras caninas se anclan en lo que se hace y no solo en lo que se ve. Y en ese cruce entre verbo y objeto hay una pista sobre cómo emergen las categorías, también fuera de nuestra especie.

Referencias

- Fugazza, C., Sommese, A., & Miklósi, Á. (2025). Dogs extend verbal labels for functional classification of objects. Current Biology. doi: 10.1016/j.cub.2025.08.013

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: