En su libro Historia de los godos. De enemigos de Roma a reyes de Hispania, el Doctor en Historia por la Universidad de Salamanca Santiago Castellanos traza un recorrido esencial para entender cómo un pueblo considerado durante siglos como “bárbaro” acabó protagonizando una de las transformaciones más profundas de la Europa tardoantigua. De entre los muchos episodios abordados en la obra, hay uno que destaca por su peso simbólico e histórico: el reinado de Leovigildo y la consolidación de Toledo como centro del poder visigodo. Este momento representa mucho más que un cambio de capital o un episodio político; se trata del nacimiento de una nueva forma de entender el poder en la Península, entre las ruinas del mundo romano y las raíces del medievo.

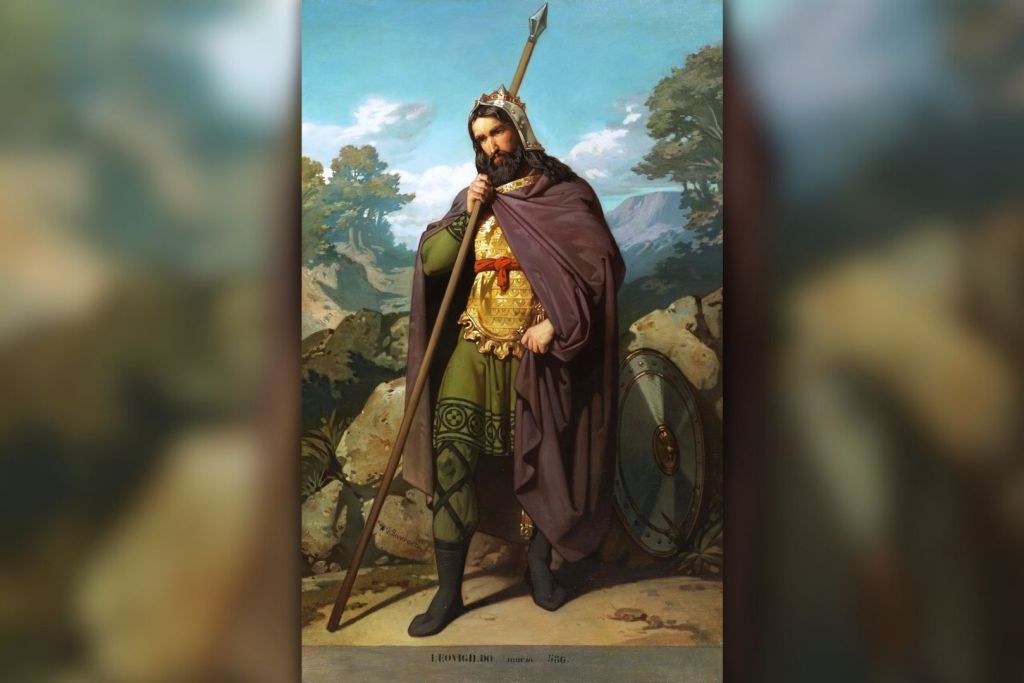

Desde mediados del siglo VI, Toledo se transformó en el corazón político del reino visigodo, no sólo por su ubicación geoestratégica, sino por convertirse en un espacio de legitimidad y de puesta en escena del nuevo poder real. Leovigildo no fue únicamente un rey militar: fue un constructor de Estado, un reformador y un gobernante que supo utilizar símbolos, estructuras y narrativas propias para afianzar su autoridad sobre una sociedad aún profundamente marcada por lo romano.

Toledo, capital política y religiosa

Toledo no era una ciudad cualquiera. Había sido una urbe importante en la época imperial, y mantenía su prestigio como sede episcopal y enclave estratégico entre la Meseta y las tierras del sur. Al instalar allí su corte, Leovigildo no sólo aprovechó su centralidad, sino que transformó la ciudad en un espacio de representación del nuevo poder. La capital se convirtió en la sede de su gobierno, en el centro de toma de decisiones y en un lugar simbólico que conectaba su autoridad con el legado romano. De hecho, el propio rey impulsó reformas urbanas, reconstrucciones de edificios públicos y fortalecimiento de la administración, dotando a la ciudad de un carácter de capital política que superaba lo militar.

Lejos de un modelo tribal o itinerante, el poder visigodo bajo Leovigildo tomó una forma cada vez más estable y centralizada. En Toledo se celebraban asambleas de nobles, se emitían monedas con su efigie y se impartía justicia. La figura del rey comenzaba a sacralizarse, en un claro intento de emular la majestad imperial romana, pero con elementos nuevos que marcaban la diferencia: la influencia del cristianismo arriano, la utilización de títulos como “rex”, y la progresiva codificación de normas y leyes para todos los súbditos del reino, tanto godos como hispanorromanos.

El poder a imagen del Imperio

Uno de los aspectos más reveladores del reinado de Leovigildo fue su capacidad para apropiarse del lenguaje del Imperio romano y adaptarlo a un nuevo contexto. Desde la acuñación de monedas con iconografía imperial hasta la forma en que se presentaba en público, su gobierno buscó construir una legitimidad que trascendiera lo tribal o lo heredado por linaje. En este sentido, Toledo no fue sólo una capital funcional, sino un escenario cuidadosamente construido para proyectar esa nueva monarquía visigoda con pretensiones estatales.

La corte no era simplemente un conjunto de consejeros o un séquito militar. Se trataba de una institución en sí misma, compuesta por miembros de la aristocracia goda, altos funcionarios, juristas, obispos arrianos y colaboradores hispanorromanos. Allí se gestionaban asuntos de Estado, se dirimían conflictos políticos, se planificaban campañas militares y se debatían cuestiones religiosas. La corte funcionaba como un laboratorio político, donde el poder real se articulaba a través de redes de fidelidad, alianzas matrimoniales y pactos con sectores clave del reino.

Además, Leovigildo reforzó su posición adoptando elementos de la ceremonia imperial: vestimenta con colores reservados al poder (como el púrpura), uso de insignias reales y control del acceso físico a su persona, marcando una distancia simbólica con el resto de la nobleza. Estas medidas no eran meras excentricidades, sino mecanismos para reforzar su figura como jefe supremo, elegido por Dios y protector del orden.

Religión y autoridad: el arrianismo como eje

En la corte toledana, la religión no era un asunto menor. Leovigildo era arriano, al igual que la mayoría de la aristocracia goda, en contraste con la población hispanorromana, que profesaba el catolicismo. Lejos de ser una simple diferencia doctrinal, esta dualidad tenía profundas implicaciones políticas. El rey impulsó una jerarquía eclesiástica arriana paralela y buscó reforzarla con apoyo institucional. Los obispos arrianos formaban parte activa del aparato cortesano y contribuían a la elaboración de discursos de legitimidad.

Este conflicto religioso no tardó en volverse personal y trágico. La rebelión de su hijo Hermenegildo, convertido al catolicismo y apoyado por sectores católicos y por Bizancio, se vivió como una amenaza directa al modelo de unidad política y religiosa que Leovigildo intentaba imponer desde Toledo. La represión de la revuelta, que incluyó el encarcelamiento y muerte de su propio hijo, muestra hasta qué punto la corte visigoda funcionaba como un espacio de poder sin fisuras, donde la disidencia se resolvía con severidad, incluso en el seno familiar.

La muerte de Hermenegildo, que más tarde sería considerado mártir por la Iglesia católica, no sólo selló una tragedia dinástica, sino que subrayó las tensiones entre las dos almas del reino: la goda-arriana y la hispanorromana-católica. Tensión que no se resolvería hasta años después, cuando Recaredo, hijo de Leovigildo, se convirtiera al catolicismo y lo estableciera como religión oficial en el III Concilio de Toledo.

Una monarquía hereditaria en construcción

Uno de los principales legados políticos de Leovigildo fue su esfuerzo por establecer una monarquía hereditaria, algo no garantizado hasta ese momento entre los godos, donde los reyes eran habitualmente elegidos por la nobleza. Al asociar a su hijo al trono y otorgarle funciones de gobierno, sentaba un precedente clave. Este intento de institucionalizar la sucesión real reforzaba la estabilidad interna y la continuidad del proyecto político visigodo.

Desde su corte en Toledo, Leovigildo gobernó con autoridad, reformó la legislación, reorganizó el ejército y trató de integrar las diferentes comunidades del reino en un modelo común. Aunque no lo logró plenamente —ni en lo religioso ni en lo político—, su labor fue decisiva para consolidar la monarquía visigoda como estructura de poder.

Su muerte en el año 586 dejó un reino relativamente unificado y una corte fortalecida. Toledo seguiría siendo durante más de un siglo la sede del poder visigodo, hasta la llegada de los musulmanes en el año 711. Pero el modelo cortesano y político implantado por Leovigildo no desaparecería sin dejar huella: su concepción del poder, del territorio y de la legitimidad perduraría en el imaginario político hispano durante siglos.

Descubriendo más sobre Historia de los godos, de Santiago Castellanos

La historia de los godos suele aparecer en los márgenes de los relatos escolares, asociada a etiquetas imprecisas como “bárbaros”, “invasores” o “tribus germánicas”. Pero en su nuevo libro, Santiago Castellanos nos invita a mirar más allá del cliché para descubrir una historia mucho más rica, decisiva y profundamente transformadora. Historia de los godos, publicado recientemente por la editorial Pinolia, no es sólo un recorrido cronológico por la trayectoria de este pueblo; es también una reflexión sobre el fin del mundo romano y el surgimiento de una nueva Europa.

Desde sus orígenes en las tierras del mar Báltico hasta su establecimiento como reyes en la Hispania tardoantigua, los godos protagonizaron un viaje histórico de enorme trascendencia. Castellanos expone con claridad cómo pasaron de ser aliados y enemigos de Roma, a constituirse en pieza fundamental del mundo postimperial. Su papel como mediadores entre dos épocas —la Antigüedad clásica y el Medievo— se plasma en su cultura, sus leyes, su religión y su política.

El libro destaca por su rigor académico, pero también por su vocación divulgativa. El autor no se pierde en tecnicismos ni en debates crípticos para especialistas. Muy al contrario, su estilo es directo, claro y narrativo, guiando al lector a través de episodios como el saqueo de Roma por Alarico, el establecimiento del reino visigodo en Toulouse, su posterior desplazamiento a Hispania, y las complejidades del reinado de figuras como Leovigildo, Recaredo o Recesvinto.

Uno de los aspectos más atractivos del libro es cómo combina las fuentes clásicas con la arqueología y las investigaciones más recientes, actualizando muchos conocimientos que aún se presentan de forma simplificada o errónea en manuales de historia general. Desde el papel de las mujeres en la sociedad visigoda, hasta los vínculos entre religión y política, o las tensiones internas entre godos e hispanorromanos, Historia de los godos ofrece una panorámica completa, sin caer en el romanticismo ni en visiones nacionalistas del pasado.

En particular, la obra desmitifica la idea de los godos como una “raza fundacional” de la España medieval, mostrando que su legado es más complejo, más entrelazado con otros pueblos, y más relevante como modelo de integración cultural y de transición institucional. La narrativa evita tanto la idealización como la demonización, apostando por un enfoque equilibrado y matizado.

Sin duda alguna, nos encontramos ante una lectura imprescindible para quienes deseen comprender no sólo quiénes fueron los godos, sino qué papel jugaron en la transformación de Europa y por qué su historia sigue resonando hoy. Una obra que, sin duda, ayudará a situar en el lugar que merece a un pueblo clave en la historia de Occidente.

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: