-

- Autor, Zoe Kleinman

- Título del autor, Editora de Tecnología de BBC News

Puede que tenga sus raíces en la ciencia ficción, pero un pequeño número de investigadores está logrando avances reales, intentando crear computadoras a partir de células vivas.

Bienvenidos al peculiar mundo de la bioinformática.

Entre quienes lideran el camino se encuentra un grupo de científicos en Suiza, con quienes me reuní.

Ellos esperan que algún día podamos ver centros de datos llenos de servidores “vivos” que repliquen aspectos de cómo aprende la inteligencia artificial (IA) y que puedan utilizar una fracción de la energía de los métodos actuales.

Esa es la visión de Fred Jordan, cofundador del laboratorio FinalSpark al que fui de visita.

Todos estamos acostumbrados a las ideas de hardware y software en las computadoras que usamos actualmente.

El término, un tanto sorprendente, que Jordan y otros en el campo usan para referirse a lo que están creando es wetware (wet significa húmedo en inglés).

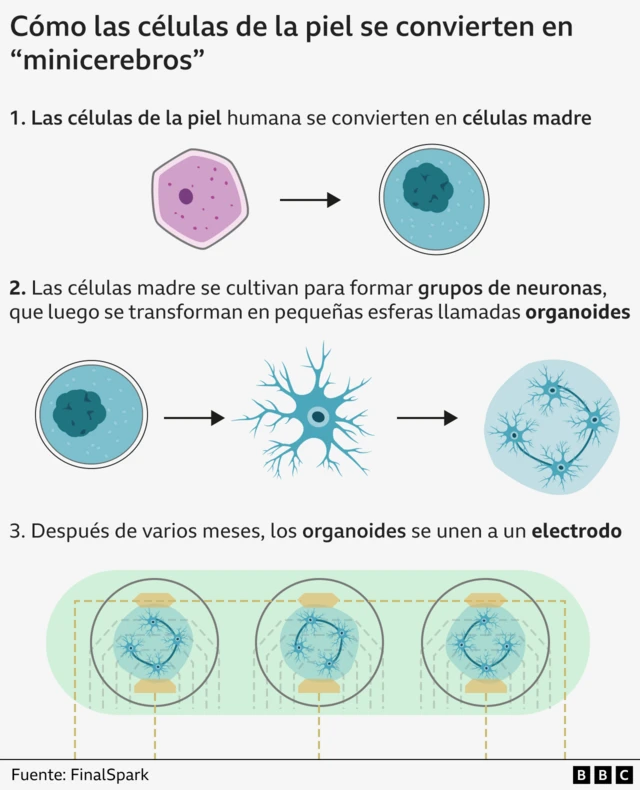

En pocas palabras, implica la creación de neuronas que se desarrollan en grupos llamados organoides, que a su vez se pueden conectar a electrodos, y a partir de ahí, pueden comenzar el proceso de intentar utilizarlos como minicomputadoras.

Donantes anónimos

Jordan reconoce que, para muchas personas, el concepto mismo de biocomputación probablemente resulte un poco extraño.

“En la ciencia ficción, la gente lleva mucho tiempo conviviendo con estas ideas”, afirma.

“Cuando empiezas a decir: ‘Voy a usar una neurona como una maquinita’, se trata de una visión diferente de nuestro propio cerebro y te hace cuestionar qué somos”.

Para FinalSpark, el proceso comienza con células madre derivadas de células de piel humana, que compran en una clínica japonesa. Los donantes son anónimos.

Pero, quizá sorprendentemente, no les faltan ofertas.

“Mucha gente se pone en contacto con nosotros”, comenta.

“Pero solo seleccionamos células madre procedentes de proveedores oficiales, porque la calidad de las células es esencial”.

En el laboratorio, Flora Brozzi, bióloga celular de FinalSpark, me entregó una placa que contenía varias esferas blancas pequeñas.

Cada pequeña esfera es esencialmente un diminuto minicerebro creado en laboratorio, compuesto por células madre vivas que se han cultivado para convertirse en grupos de neuronas y células de soporte: estos son los “organoides”.

No tienen ni de cerca la complejidad de un cerebro humano, pero comparten los mismos componentes básicos.

Tras un proceso que puede durar varios meses, los organoides están listos para ser conectados a un electrodo y luego se les pide que respondan a comandos sencillos del teclado.

Este es un medio para enviar y recibir señales eléctricas, y los resultados se registran en un ordenador conectado al sistema.

Es una prueba sencilla: se pulsa una tecla que envía una señal eléctrica a través de los electrodos y, si funciona (no siempre), se puede ver un pequeño salto de actividad en la pantalla como respuesta.

Lo que se ve es un gráfico en movimiento que se parece un poco a un electroencefalograma.

Presioné la tecla varias veces seguidas y las respuestas se detienen repentinamente. Entonces, se produce un breve y distintivo estallido de energía en el gráfico.

Cuando pregunté qué había sucedido, Jordan dijo que aún no entendían mucho qué hacían los organoides y por qué. Quizás los había molestado.

Las estimulaciones eléctricas son un primer paso importante hacia el objetivo principal del equipo: activar el aprendizaje en las neuronas del bioordenador para que puedan adaptarse a las tareas.

“Para la IA, siempre es lo mismo”, explica. “Ingresas algo y quieres un resultado que se utilice”.

“Por ejemplo, si le das la imagen de un gato, quieres que te indique si es un gato”, explica.

Mantenimiento de las biocomputadoras

Mantener una computadora común y corriente en funcionamiento es sencillo: solo necesitas una fuente de alimentación, pero ¿qué ocurre con las biocomputadoras?

Es una pregunta para la que los científicos aún no tienen respuesta.

Fuente de la imagen, Getty Images

“Los organoides no tienen vasos sanguíneos”, dice Simon Schultz, profesor de Neurotecnología y director del Centro de Neurotecnología del Imperial College de Londres.

“El cerebro humano tiene vasos sanguíneos que lo permean a múltiples escalas y le proporcionan nutrientes para su correcto funcionamiento.

“Aún no sabemos cómo fabricarlos correctamente. Así que este es el mayor desafío actual”.

Sin embargo, una cosa es segura. Cuando hablamos de la muerte de un ordenador, con el wetware es literalmente el caso.

FinalSpark ha avanzado en los últimos cuatro años: sus organoides ahora pueden sobrevivir hasta cuatro meses.

Pero hay algunos hallazgos inquietantes asociados con su eventual desaparición.

A veces observan un aumento repentino de la actividad de los organoides antes de morir, similar al aumento de la frecuencia cardíaca y la actividad cerebral que se ha observado en algunos humanos al final de la vida.

“Ha habido algunos casos en los que hemos experimentado un aumento muy rápido de la actividad en los últimos minutos o decenas de segundos [de vida]”, explica Jordan.

“Creo que hemos registrado entre 1.000 y 2.000 de estas muertes individuales en los últimos cinco años”.

“Es triste porque tenemos que detener el experimento, comprender la razón por la que fracasó y luego repetirlo”, dice. Schultz coincide con ese enfoque poco sentimental.

“No deberíamos tenerles miedo, son solo computadoras hechas de un sustrato diferente, de un material diferente”, señala.

Aplicaciones en el mundo real

Los científicos de FinalSpark no son los únicos que trabajan en el ámbito de la bioinformática. La empresa australiana Cortical Labs anunció en 2022 que había logrado que neuronas artificiales jugaran al videojuego Pong.

En EE.UU., investigadores de la Universidad Johns Hopkins también están construyendo “minicerebros” para estudiar cómo procesan la información, pero en el contexto del desarrollo de fármacos para enfermedades neurológicas como el Alzheimer y el autismo.

Fuente de la imagen, Getty Images

Se espera que la IA pronto pueda impulsar este tipo de trabajo.

Pero, por ahora, Lena Smirnova, quien dirige la investigación en la Universidad Johns Hopkins, cree que el wetware es científicamente emocionante, pero se encuentra en una etapa inicial. Y afirma que hay pocas posibilidades de que sustituya al principal material utilizado actualmente para los chips de computadora.

“La bioinformática debería complementar, no reemplazar, la IA de silicio, a la vez que avanza en el modelado de enfermedades y reduce el uso de animales”, señala.

Schultz coincide: “Creo que no podrán competir con el silicio en muchas áreas, pero encontraremos un nicho”.

Aunque la tecnología se acerca cada vez más a las aplicaciones del mundo real, Jordan sigue fascinado por sus orígenes de ciencia ficción.

“Siempre he sido fan de la ciencia ficción”, afirma.

“Cuando veo una película o un libro de ciencia ficción, siempre me siento un poco triste porque mi vida no es como en el libro. Ahora siento que estoy dentro del libro, escribiéndolo”.

Información adicional de Franchesca Hashemi.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

Cortesía de BBC Noticias

Dejanos un comentario: