En matemáticas, el número pi (π) es una constante que aparece en los lugares más inesperados. Es conocida por relacionar el diámetro y la circunferencia de un círculo, pero su presencia va mucho más allá de la geometría. Lo que no es tan conocido es que también puede aparecer en situaciones puramente mecánicas, como cuando dos objetos chocan entre sí y rebotan contra una pared. Suena extraño, incluso poco creíble, pero es real. Y ahora, un equipo de investigadores lo ha demostrado experimentalmente, con una precisión sorprendente. El número pi no solo puede calcularse con fórmulas, también puede contarse.

El artículo publicado en la revista European Journal of Physics por un equipo de la Okayama University of Science aporta la primera confirmación experimental rigurosa de una idea teórica que se inició en los años 90: que el número de colisiones entre dos objetos y una pared refleja los dígitos de π, dependiendo de la proporción entre sus masas. Usando un ingenioso sistema que elimina casi por completo la fricción, los científicos lograron reproducir exactamente el número de colisiones predicho por la teoría. Lo hicieron con un enfoque tan simple como ingenioso: suspender los objetos para que las colisiones fueran puramente elásticas. El resultado fue claro: 31 colisiones cuando se usó una relación de masa de 1:100, lo que corresponde a 3,1, el primer decimal de pi.

El curioso vínculo entre pi y las colisiones

En los años 90, un grupo de físicos descubrió un fenómeno matemático: el número total de colisiones entre dos masas y una pared, bajo condiciones ideales, puede representar los dígitos de pi. La idea parte de un sistema simple. A saber, un objeto más pesado se mueve hacia uno más ligero que está en reposo frente a una pared. A medida que colisionan entre sí y contra la pared, el número total de choques no es aleatorio, sino que sigue un patrón relacionado con π.

Por ejemplo, cuando ambos objetos tienen la misma masa (1:1), se producen tres colisiones antes de que todo se detenga, lo que coincide con el valor entero de pi: 3. Con una relación de masa de 1:100, ocurren 31 colisiones, lo que se interpreta como 3,1, el primer decimal. Y con una proporción de 1:10.000, se alcanzan 314 colisiones, equivalentes a 3,14, los dos primeros decimales de pi. Estos resultados, aunque sorprendentes, se consideraban solo una curiosidad matemática, imposible de observar directamente debido a las pérdidas de energía por fricción o movimientos rotacionales.

El reto de trasladar la teoría al mundo real

La dificultad principal para comprobar esta teoría en un laboratorio era evidente: en el mundo real, los objetos no colisionan de forma perfecta. Siempre hay fricción, pérdidas de energía y desviaciones que alteran el número total de rebotes. En experimentos previos, esas variables hacían imposible alcanzar las cifras exactas que predice la teoría. Los objetos, por ejemplo, podían empezar a girar tras el primer choque, o perder velocidad al rozar con el suelo. Por eso, aunque el modelo matemático era conocido, nadie había logrado verlo en acción con precisión.

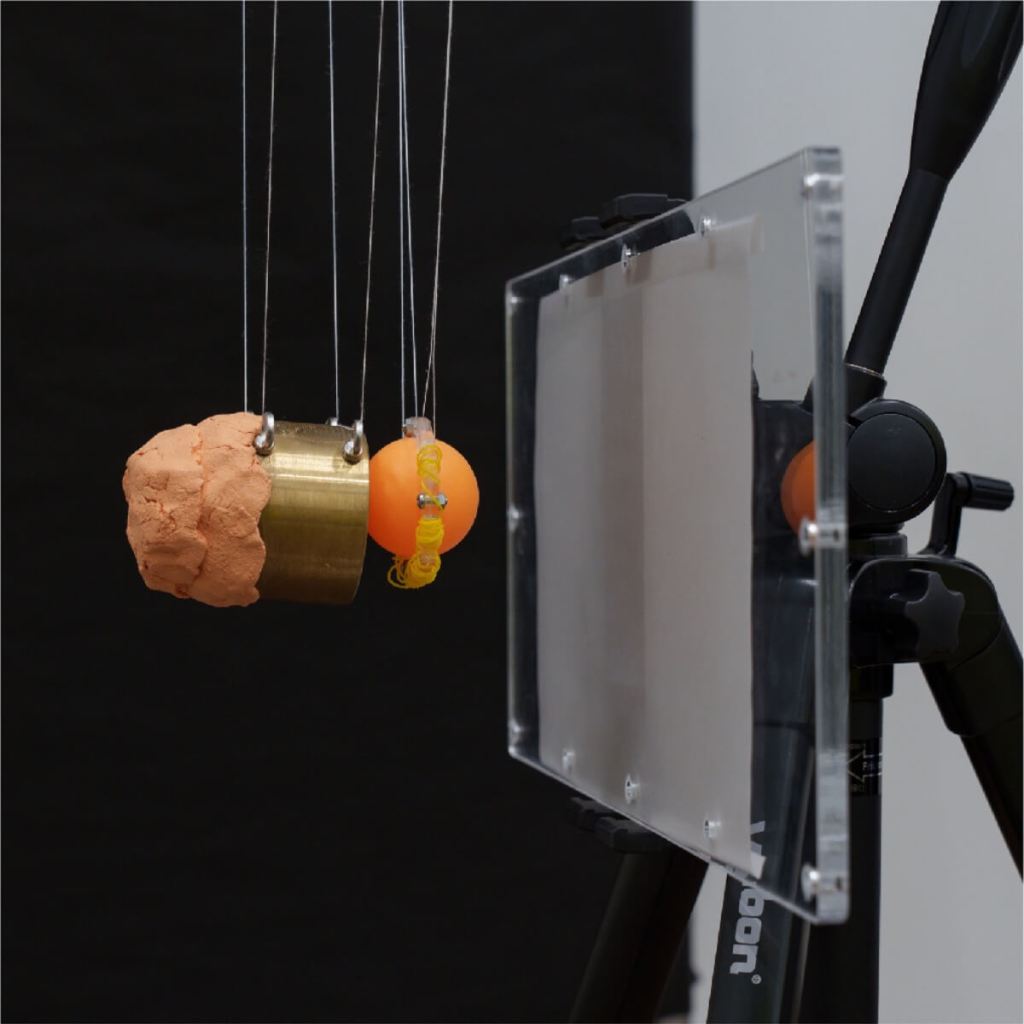

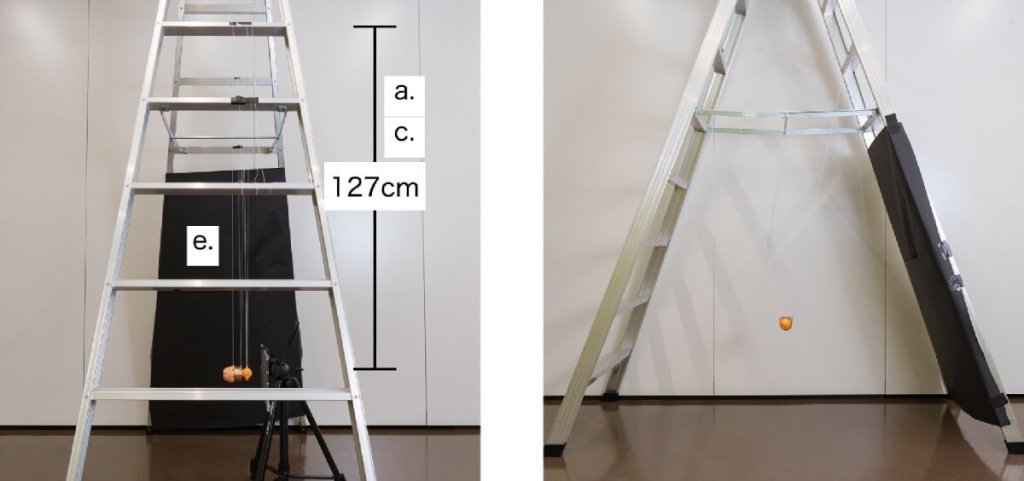

El equipo japonés ideó una forma de evitar estos problemas. En lugar de usar una pista o una superficie, suspendieron los objetos en el aire, de manera que pudieran oscilar y colisionar sin rozar ninguna superficie. Este detalle técnico fue crucial, ya que eliminó casi por completo la fricción. Además, emplearon sensores y cámaras para contar con precisión el número de impactos. Gracias a este diseño, consiguieron replicar las condiciones ideales necesarias para que el número de colisiones coincidiera con los valores teóricos.

Resultados que dan la razón a la teoría

Los datos obtenidos por el equipo fueron contundentes. Usando una masa diez veces más pesada que la otra (relación 1:100), el experimento registró 31 colisiones exactas, que corresponden a 3,1. Esta coincidencia no es trivial: solo se logra si todas las condiciones del sistema se comportan de forma prácticamente ideal.

Más allá del resultado numérico, el experimento confirmó que este fenómeno no es solo una construcción matemática abstracta. El número pi, de hecho, puede emerger espontáneamente en un sistema físico gobernado por las leyes de la mecánica clásica. Esto lo convierte en un ejemplo extraordinario de cómo una constante matemática puede estar codificada en la dinámica de un sistema real, sin necesidad de fórmulas ni cálculos. Basta con observar y contar.

Un diseño experimental ingenioso y eficaz

El aparato utilizado por los investigadores consistía en un sistema suspendido que permitía a los objetos moverse en un plano horizontal, sin contacto con ninguna superficie. Se trató de una estructura diseñada para minimizar al máximo la pérdida de energía, permitiendo colisiones limpias y repetibles. Para ello, en lugar de permitir que los objetos se movieran sobre el suelo, los investigadores los suspendieron en el aire”. Esta elección técnica fue clave para conseguir una buena precisión.

Por otra parte, se utilizaron masas con relaciones cuidadosamente controladas, sensores ópticos para registrar las colisiones y sistemas de medición que aseguraban que no hubiera pérdidas significativas de energía. De este modo, se logró acercar el comportamiento del sistema a las condiciones ideales de la teoría, en las que pi aparece como resultado del número total de choques.

Para saber más: el origen teórico del método

La relación entre el número de colisiones y los dígitos de pi no es fruto del azar, sino de un desarrollo teórico con base matemática. El matemático ruso Gregory Galperin fue quien, en 2003, formuló esta idea de forma precisa en su artículo “Playing Pool with π”. Allí demostró que es posible obtener los dígitos decimales de pi solo contando cuántas veces chocan dos objetos entre sí y contra una pared, siempre que se cumplan ciertas condiciones ideales: colisiones perfectamente elásticas y ausencia de fricción.

El sistema es simple. Una masa pesada se mueve hacia una masa ligera que está entre ella y una pared. Ambas colisionan entre sí y con la pared hasta que el objeto más ligero ya no puede seguir rebotando. Lo asombroso es que, si la relación entre las masas es la adecuada, el número total de colisiones coincide con los primeros dígitos de pi.

Como se ha comentado, si la masa pesada es 100 veces mayor que la ligera, el sistema produce 31 colisiones, lo que corresponde a 3,1. Si la proporción es de 10.000 a 1, se obtienen 314 colisiones, es decir, 3,14. En general, Galperin propuso que:

donde N es el número de decimales que se quieren obtener, y la proporción de masas debe ser:

Esto significa que, para obtener tres decimales de pi (por ejemplo, 3,141), la masa más grande debe ser un millón de veces mayor que la pequeña. Aunque estas proporciones pueden parecer extremas, el concepto es claro: cuanto más grande sea la diferencia de masas, más colisiones habrá, y más decimales de pi se revelarán.

El argumento teórico que respalda esta relación transforma el sistema de colisiones en un problema geométrico equivalente a una pelota que rebota dentro de un ángulo. Cada rebote corresponde a una colisión, y el número total de rebotes depende directamente del ángulo, que a su vez está relacionado con la proporción de masas. En ese marco, el valor de pi aparece como la proporción límite entre los rebotes y ese ángulo, lo que permite derivar la fórmula anterior.

Este modelo se basa en física clásica, no en aproximaciones numéricas ni en propiedades misteriosas de pi. Lo interesante es que, bajo las condiciones adecuadas, el comportamiento puramente mecánico de un sistema físico real puede revelar los dígitos de una constante matemática universal.

Más allá del número pi: el interés del experimento

Este experimento no solo refuerza la conexión entre pi y el mundo físico, también demuestra cómo conceptos abstractos pueden manifestarse en sistemas reales cuando se controlan cuidadosamente las condiciones. En un contexto educativo, este tipo de demostraciones ofrece un enfoque poderoso para enseñar física y matemáticas de forma visual y tangible. Ver pi surgir de algo tan físico como un choque entre objetos es una manera de hacer que los números cobren vida.

La investigación también sugiere nuevas formas de pensar sobre cómo las constantes matemáticas pueden estar presentes en procesos dinámicos, no solo en ecuaciones estáticas. Si pi puede aparecer en un sistema de colisiones, quizás otras constantes fundamentales también puedan observarse en fenómenos mecánicos que hasta ahora han pasado desapercibidos. El trabajo del equipo japonés abre la puerta a una línea de investigación que combina sencillez experimental con profundidad teórica.

Referencias

- Yoshihiro Yasuda, Koji Hashimoto, Ryohei Yamaguchi, Demonstrating ‘number of collisions = pi’ in a real-world experiment: suspended apparatus minimizing friction reproduces 31 collisions (3.1) at a 1:100 mass ratio, European Journal of Physics, DOI: 10.1088/1361-6404/adebc0.

- Yuki Tokieda, Kosuke Shibata, Hiroyuki Fujita. Demonstrating “number of collisions = pi” in a real-world experiment: suspended apparatus minimizing friction and rotation. European Journal of Physics, Volume 45, Number 5 (2024). DOI: 10.1088/1361-6404/adebc0

- G. Galperin. Playing Pool with π (The Number π from a Billiard Point of View). Regular and Chaotic Dynamics, Volume 8, Number 4 (2003). DOI: 10.1070/RD2003v008n04ABEH000252

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: