La relación mente-cuerpo lleva inquietando a la Filosofía desde la psyché de Platón (cuyo verdadero nombre era Aristocles, circa 427–347 a. e. c.). En la actualidad, ya superado el dualismo cartesiano (la propuesta del filósofo René Descartes [1596–1650] que postulaba que la mente [res cogitans] y el cuerpo [res extensa] eran dos sustancias distintas y separadas), es la ciencia moderna quien asume la ardua tarea de resolver este rompecabezas. Como esqueje de la relación brota, sin duda, el mayor enigma: solucionar el complejo problema de la consciencia.

A lo largo del siglo XX y hasta hoy, varias autorías han intentado arrojar luz a esta incógnita recurriendo a la física cuántica. ¿Podrán los fenómenos de superposición, colapsos, probabilidad, etc. despejar las sombras del sumo misterio de la mente humana?

En este artículo, y con motivo del Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuánticas (2025), vamos a explorar, en orden histórico, las cinco principales hipótesis que han vinculado la física cuántica con la consciencia (un concepto distinto de la conciencia).

Monismo neutral de aspecto dual de Pauli y Jung

Wolfgang Pauli y Carl Jung acercaron sus posturas (por causas más personales que profesionales) a mediados del siglo XX. Tal encuentro culminó con la publicación del libro The Interpretation of Nature and the Psyche en 1952.

Esta obra expone su hipótesis, la cual se inscribe en la tradición filosófica del monismo: una corriente de pensamiento que defiende que la

realidad se fundamenta en una única sustancia (el filósofo Spinoza fue un gran defensor de esta corriente). Pauli y Jung propusieron que lo mental y lo material son expresiones de esa misma sustancia, una base neutral. Y de ella pueden emerger fenómenos de aspecto dual aunque sean incompatibles o complementarios: mentales (como los qualia, las cualidades subjetivas de la experiencia consciente, por ejemplo, percibir el color turquesa o el sabor dulce) y materiales (los procesos observables y medibles, como la actividad de las neuronas).

Pauli subrayaba que, como la persona que observa participa activamente en la medición cuántica, se producía una situación que ofrecía una analogía poderosa para pensar cómo la observación (algo consciente) emerge desde un trasfondo indeterminado: este fue el inconsciente. Y entonces surgió Jung.

Jung, desde el psicoanálisis (una epistemología que no es reproducible ni falsable), aportó dos conceptos: los arquetipos, ideas, sentimientos y personalidades compartidas por la humanidad que permanecen en lo que él llamó inconsciente colectivo; y la sincronicidad, las coincidencias entre elementos muy distintos que suceden juntos y que deben tener una explicación más allá de la probabilidad, las cuales serían una manifestación de un significado más profundo del universo (como acordarte de una persona que no ves desde hace mucho tiempo y encontrártela después en algún lugar). Con estos ingredientes intentaba explicar las conexiones entre mente y materia, superando la relación causa-efecto clásica.

En la propuesta final, la consciencia individual no se entiende como un fenómeno aislado, sino como una expresión particular de un trasfondo simbólico común (el inconsciente colectivo, el cual estaría conectando cerebros humanos a través del tiempo y el espacio) revelado a través de procesos de sincronicidad.

Con átomos y arquetipos, la conjetura Pauli-Jung fue el primer intento cuántico-filosófico “formal” de superar la brecha entre mente y materia (o entre las posturas del dualismo y el fisicalismo). No fue un planteamiento neurocientífico riguroso, pero sirvió para abrir un camino que inspiró a otras mentes a explorar la consciencia desde un prisma verdaderamente cuántico.

Aspectos cuánticos de la actividad cerebral para Beck y Eccles

Aquí encontramos otra conjunción de grandes pensadores, John Eccles y Friedrich Beck, quienes coincidieron en una escuela de verano en los Alpes italianos al inicio de los años 90. De tal encuentro surgió una relación profesional (Eccles lo narró como odisea) en la que se preguntaron: ¿dónde podrían ser efectivos los eventos cuánticos en la compleja estructura cortical para originar la consciencia? Y en 1992, ambos publicaron la respuesta a la pregunta: en la hendidura sináptica.

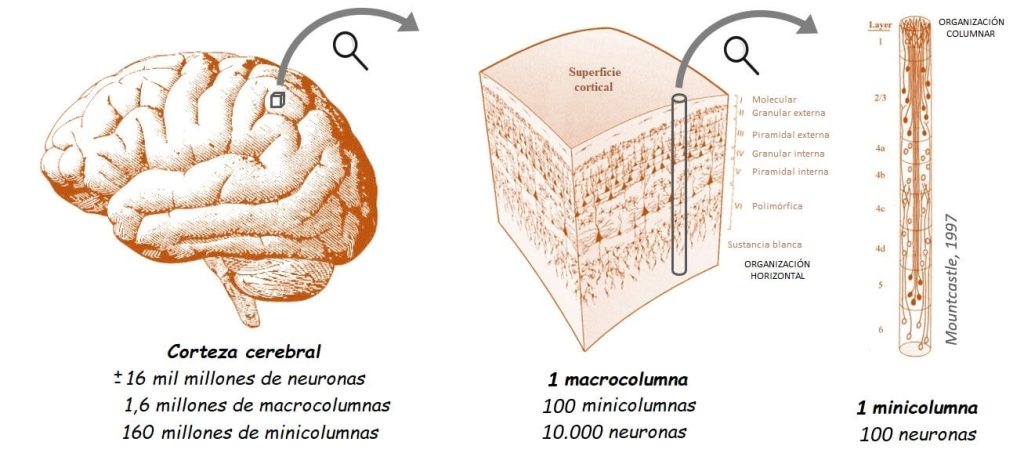

Propusieron que el proceso de exocitosis (la liberación de neurotransmisores que permite la transmisión de información entre neuronas) era de orden cuántico. Sugirieron que este proceso es probabilístico y que el efecto túnel cuántico (circunstancia en la que una partícula puede a veces atravesar una barrera sólida, soslayando las leyes de la física clásica) podría estar implicado. Para ellos, cada evento de liberación vesicular podría funcionar como un colapso de la función de onda.

En resumen, la parte cerebral estaba representada por dendrones y la parte mental por psicones. La interacción entre ambos se produciría durante el proceso de exocitosis en la hendidura sináptica de las neuronas de las capas II, III y V de la corteza cerebral, donde la mente podría influir en la probabilidad de liberación de neurotransmisores (Eccles defendería que Dios sí juega a los dados) mediante un mecanismo análogo a la tunelización cuántica, sin violar las leyes de conservación.

Pero el modelo fue recibido con escepticismo. Beck y Eccles predecían, por ejemplo, que la exocitosis debería ser independiente de la temperatura, algo que más tarde se comprobó que no era correcto (aun así, este es un punto fuerte de la hipótesis, que es falsable).

Hay que destacar que investigaciones recientes han planteado, de forma teórica y especulativa, que la liberación de neurotransmisores podría involucrar efectos túnel asistidos por vibraciones en las proteínas SNARE, las mismas que median la fusión de las vesículas. Es decir, que quizá no andaban tan desencaminados. Pero todavía está lejos de demostrarse de forma concluyente.

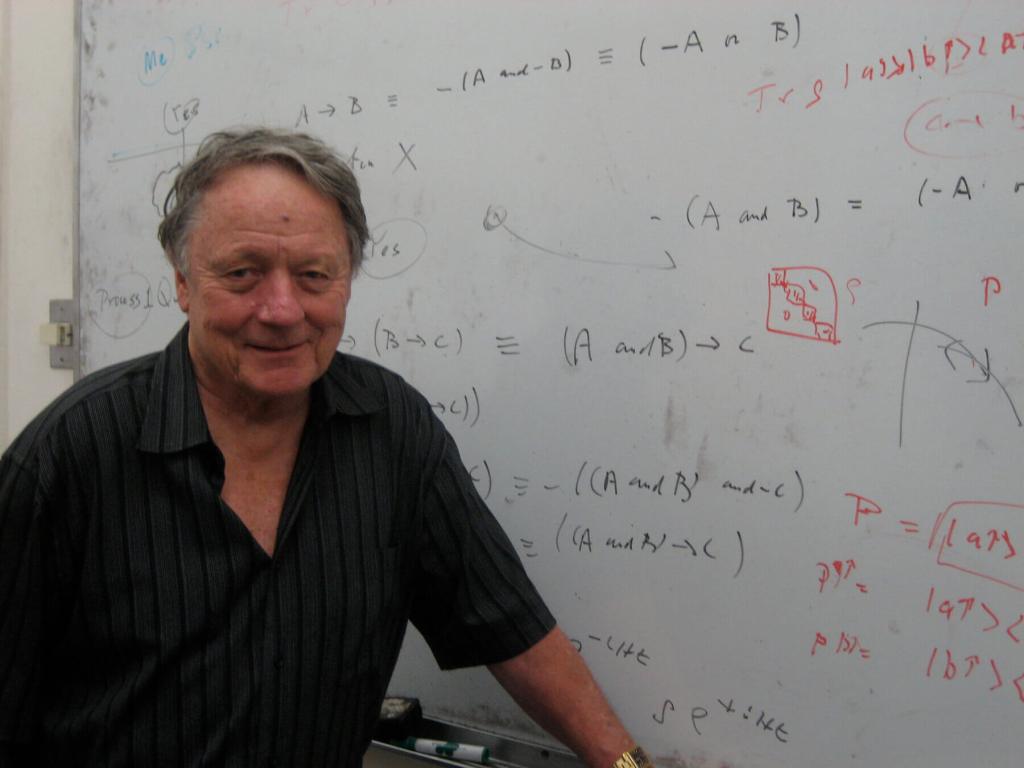

Dualismo interactivo cuántico según Stapp

En esta ocasión, avanza sin acompañante Henry Pierce Stapp. En 1993 publicó Mind, Matter and Quantum Mechanics, un compendio de artículos clave sobre cuántica y consciencia (y cuyo contenido fue renovado en 2009).

Su hipótesis se aparta tanto del fisicalismo clásico como del dualismo cartesiano. Stapp suele referirse a ella como «dualismo interactivo cuántico». Para él, mente y materia no están separadas, sino que son dos aspectos distintos de un único proceso cuántico en interacción constante (de nuevo, nos encontramos con el monismo).

Stapp recorre un camino poco ortodoxo: en lugar de buscar los correlatos neuronales de la consciencia, replantea las bases de la física cuántica para otorgarle un papel activo en la dinámica del cerebro (ya en el capítulo 1 del libro se distancia de Eccles). Propone una teoría de los fenómenos psicofísicos con la que pretende resolver simultáneamente, asegura, una tétrada de problemas fundamentales de la ciencia. Entre ellos, la conexión entre mente y materia.

Inspirándose en la descripción de John von Neumann (1903–1957) sobre el problema de la medición, Stapp expone en su libro dos procesos como parte de la misma dinámica: (I) un proceso de selección ligado a la experiencia consciente y no determinado por leyes físicas; (II) y la evolución unitaria y continua del cerebro gobernada por la física. Aquí entra en juego el efecto Quantum Zeno, llamado así por las famosas paradojas del filósofo griego Zenón de Elea (quien planteaba, por ejemplo, que una flecha en vuelo, si se observa en cada instante, parece estar siempre quieta). De modo parecido, en física cuántica, si se “observa” un sistema muy rápido y de forma repetida, se puede frenar o congelar su evolución…

…Y entonces ocurre un milagro. Si una persona mantiene voluntariamente su atención en algo, está realizando una repetición rápida de actos mentales (Proceso I) que, según la propuesta de Stapp, estabilizan (congelan) ciertos patrones cerebrales en un estado determinado durante más tiempo del que lo haría de forma natural (Proceso II). En este marco, participarían redes neuronales en sinergia (no–locales) que posibilitan una inmensidad de patrones reverberantes metaestables de pulsos, es decir, una rica neurodinámica cortical.

Pero las críticas apuntan a que la heterodoxa propuesta de Stapp es más filosófica que científica e impactan de lleno en su base epistemológica: carece de un modelo experimental concreto. En 2015, Stapp fue aún más allá del fisicalismo e introdujo una idea semiortodoxa, inspirada en un estudio experimental relacionado con generadores de números aleatorios, para advertir que las decisiones de la naturaleza no son realmente aleatorias, sino que están sesgadas (positiva o negativamente) por la mente de quien observa. Sin embargo, este es un campo ampliamente desconocido y controvertido en la actualidad.

En general, su hipótesis permite conciliar los aspectos deterministas de la naturaleza con la acción de la voluntad, pero atribuye demasiado peso causal a lo mental sin pruebas suficientes.

Dinámica cuántica cerebral por Jibu y Yasue

“What is mind?”

“No matter.”

“What is matter?”

“Never mind.”

Este divertido juego de palabras (atribuidas al filósofo irlandés George Berkeley) es un viejo cliché con el que finaliza el prólogo del libro Quantum Brain Dynamics and Consciousness de 1995, con el que Mari Jibu y Kunio Yasue fluyen por las indeterminadas aguas del río de la consciencia.

Apuestan por la teoría cuántica de campos, que expone que todo el universo está formado por campos que vibran, en lugar de por un conjunto de partículas. En dichos campos se producirían lo que se conoce como “estados de vacío”, que son las situaciones de menor energía posible, y el cual está lleno de fluctuaciones cuánticas (no están realmente “vacíos”). Jibu y Yasue trasladan esta teoría a la neurobiología para explicar la consciencia.

Postulan que el cerebro no se reduciría a señales electroquímicas entre neuronas y que el tejido neural cortical, incluida la neuroglia, podría poseer su propio “vacío cuántico”. Actuando dentro de él, proponen dos tipos diferentes de componentes. Por un lado, el agua: se extiende por todo el conjunto de células cerebrales (de forma análoga a un condensado de Bose–Einstein, un estado cuántico en el que millones de partículas se comportan como una sola entidad, pero aquí a temperatura biológica), generando con su campo rotacional cuantos de energía a escala submicroscópica —un cuanto es la cantidad mínima, discreta e indivisible de energía o materia que puede existir— a los que llamaron corticones (la partícula teórica propuesta por Jibu y Yasue).

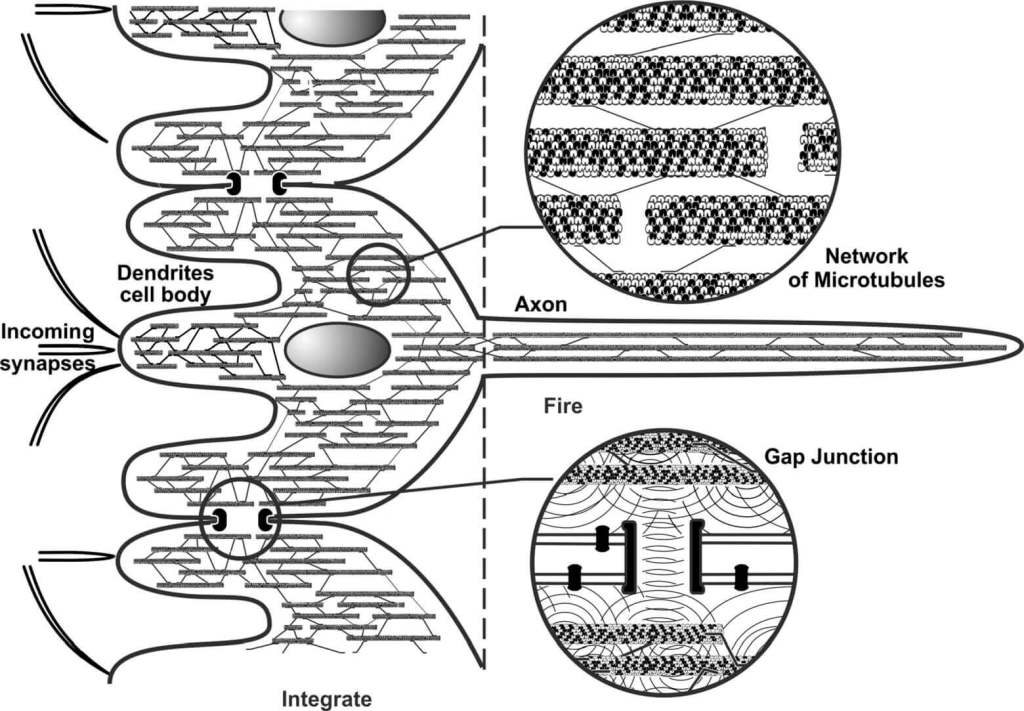

Estos corticones interactuarían entre sí creando y destruyendo el segundo componente: los fotones (elementos cuya existencia sí está demostrada, al contrario que los corticones), es decir, cuantos de energía del campo electromagnético. Además, proponen el papel del citoesqueleto (microtúbulos, filamentos de actina y neurofilamentos) como el espacio donde ocurren las interacciones entre los campos cuánticos del agua y los fotones.

La consciencia no es entonces otra cosa que el producto de la creación y aniquilación de un número indefinido de corticones y fotones en el mundo submicroscópico del cerebro, realizados en el estado de vacío. En otras palabras, el agua que se extiende y penetra por todo el conjunto de células cerebrales e interactúa con el campo electromagnético del interior del cráneo es lo que genera la consciencia.

Su modelo toma como base las oscilaciones coherentes propuestas por Herbert Fröhlich (1905–1991), que describen cómo las vibraciones de las biomoléculas podrían sincronizarse para mantener coherencia cuántica a temperatura biológica (controvertido en la actualidad). También se inspira en los trabajos previos del físico japonés Hiroomi Umezawa (1924–1995), pionero en aplicar la teoría cuántica de campos al estudio de la memoria (así, resulta curioso comprobar que el libro de Jibu y Yasue está dedicado a la memoria de Umezawa).

La teoría cuántica de campos quería proporcionar un marco unificado para describir los procesos fundamentales de la materia y la luz en el encéfalo. Pero, en la actualidad, ni los corticones ni su creación/aniquilación en estado de vacío cortical se han demostrado. Además, no se ha probado que el agua cerebral exhiba propiedades cuánticas a gran escala; las especulaciones son solo teóricas (véase Nishiyama et al., 2024). Es decir, este es un modelo más filosófico que empírico.

Reducción objetiva orquestada en Penrose-Hameroff

Llegamos a la hipótesis más conocida y comentada de la historia sobre cuántica y consciencia: la ofrecida por Roger Penrose y Stuart Hameroff. Ambos “orquestaron” en 1996 su primer artículo teórico al respecto.

Inicialmente, Penrose, leal a la nueva mente del emperador, defendió que el colapso de la función de onda no es un proceso asociado a la observación consciente (subjetivo). Más bien, lo reduce a un fenómeno físico objetivo (una “reducción objetiva”, OR) que ocurre espontáneamente cuando una superposición cuántica alcanza un umbral ligado a la geometría fundamental del espacio-tiempo.

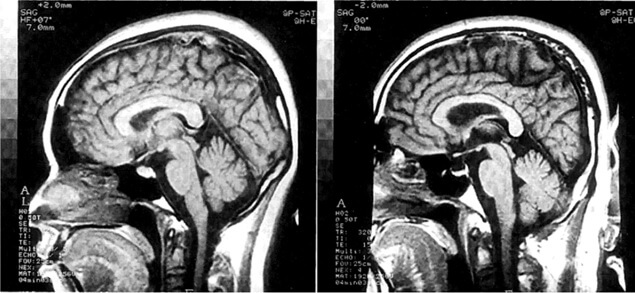

Entonces, Hameroff declaró que este proceso no ocurriría al azar en cualquier parte del cerebro, sino que estaría “orquestado” (Orch) biológicamente dentro de ubicaciones especiales: los microtúbulos de las neuronas (también colaboró con Jibu y Yasue en 1994 para abordar este asunto). Los microtúbulos son estructuras citoesqueléticas huecas que permitirían mantener coherencias cuánticas entre las subunidades de tubulina α y β que lo conforman, las cuales se mantendrían en un estado pre-consciente hasta la reducción objetiva.

El foco inicial del modelo Orch-OR se colocó sobre los dipolos eléctricos de los microtúbulos, pero fue criticado en relación con la decoherencia ambiental (unas críticas también aplicables al modelo de Jibu y Yasue): la coherencia cuántica, es decir, estados en superposición que se degradan al interactuar con el entorno, entrando así en decoherencia, se mantendría solo durante 10-13 segundos, demasiado rápido para ser neurofisiológicamente relevante. Asimismo, se criticó que el cálido, húmedo y ruidoso entorno biológico no resulta idóneo para permitir estados cuánticos (los ordenadores cuánticos, por ejemplo, funcionan a unos -272 °C precisamente para evitar la decoherencia).

En respuesta, el modelo se afinó en 2014 desplazando el énfasis desde los dipolos eléctricos hacia el spin (una propiedad relacionada con el momento angular de una partícula) dentro de las proteínas de tubulina, el cual es mucho menos sensible a la decoherencia ambiental (también contestaron al cálculo, mostrando que sería de 10-4segundos). Además, aportaron referencias relacionadas con efectos cuánticos en ambientes cálidos, como en el cerebro de aves durante sus migraciones y en plantas durante la fotosíntesis, entre otros.

Vemos que, desde la perspectiva Orch-OR, la consciencia formaría parte de una especie de panpsiquismo. La biología, por evolución, habría desarrollado un mecanismo en el que canalizar los eventos físicos existentes en el universo (aún no comprendidos por completo) y acoplarlos a la actividad neuronal (o a la de otras células, ya que organismos unicelulares como el Paramecium puede nadar, encontrar alimento y pareja, aprender, recordar y tener relaciones sexuales, todo ello sin conexiones sinápticas).

Aunque este modelo es falsable, todavía no existe evidencia reproducible que lo confirme o lo refute de forma definitiva. Las predicciones son claras en teoría, pero extremadamente difíciles de comprobar en la práctica. Quizá, en los próximos años, alguna idea vasalla consiga disipar las sombras de la mente.

El viaje continúa

En este sendero cuántico sobre el estudio de la consciencia, recorrido por cerebros estudiándose a sí mismos, surgen bifurcaciones como: ¿podría la consciencia reproducirse bajo condiciones artificiales? ¿Encierran consciencia el resto de animales o sistemas biológicos sin cerebro? ¿Y si la consciencia fuera el hilo invisible que conecta el universo consigo mismo, el punto donde la materia se da cuenta de que existe?

Sin ápice de duda, es la ciencia, y no la especulación metafísica, quien ofrecerá las respuestas. Y de ellas, seguro, surgirán nuevas cuestiones cuya senda hacia la solución volverá a ser recorrida a hombros de gigantes. Sumergirse en este proceso, como señaló Heráclito, supone que cada avance científico transforma también a quien busca entenderlo.

Referencias

- Atmanspacher, H. (2024). Quantum Approaches to Consciousness, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2024 Edition), Edward N. Zalta & Uri Nodelman (eds.). https://plato.stanford.edu/archives/sum2024/entries/qt-consciousness/

- Beck, F, y J C Eccles. 1992. Quantum Aspects of Brain Activity and the Role of Consciousness. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 89 (23), 11357–11361. doi: 10.1073/pnas.89.23.11357

- Eccles, J. C. (1990). A unitary hypothesis of mind-brain interaction in the cerebral cortex. Proceedings of the Royal Society of London. B. Biological Sciences, 240(1299), 433–451. doi: https://doi.org/10.1098/rspb.1990.0047

- Fillenz, M. (2012). Memories of John Eccles. Journal of the History of the Neurosciences, 21(2), 214–226. doi: 10.1080/0964704X.2011.595630

- Georgiev, D. D., & Glazebrook, J. F. (2018). The quantum physics of synaptic communication via the SNARE protein complex. Progress in Biophysics and Molecular Biology, 135, 16–29. doi: 10.1016/j.pbiomolbio.2018.01.006

- Hagan, S., Hameroff, S. R., & Tuszyński, J. A. (2002). Quantum computation in brain microtubules: Decoherence and biological feasibility. Physical review E, 65(6): 061901. doi: 10.1103/PhysRevE.65.061901

- Hameroff, S., & Penrose, R. (2014). Consciousness in the universe: A review of the ‘Orch OR’ theory. Physics of life reviews, 11(1), 39–78. doi: 10.1016/j.plrev.2013.08.002

- Jibu, M., & Yasue, K. (1995). Quantum Brain Dynamics and Consciousness: An introduction (Advances in Consciousness Research). John Benjamins Publishing Company.

- Koch, C. (2018). What is consciousness. Nature, 557(7704), S8–S12. doi: 10.1038/d41586-018-05097-x

- Main, R. (2020). The Interpretation of Nature and the Psyche: The Work of Carl Jung and Wolfgang Pauli. Taylor & Francis.

- Nishiyama, A., Tanaka, S., & Tuszynski, J. A. (2024). Non-Equilibrium Quantum Brain Dynamics: Water Coupled with Phonons and Photons. Entropy, 26(11): 981. doi: 10.3390/e26110981

- Stapp, H. (2005). Quantum interactive dualism: An alternative to materialism. Journal of Consciousness Studies, 12(11), 43–58. doi: 10.1111/j.1467-9744.2005.00762.x

- Stapp, H. (2009). Mind, matter, and quantum mechanics (3rd ed.). Springer.

- Teodorani, M. (2011). Sincronicidad: el vínculo entre la física y la psique desde Pauli y Jung hasta Chopra. Sirio.

Jorge Romero-Castillo

Profesor de Psicobiología e investigador en Neurociencia Cognitiva, Universidad de Málaga.

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: