Siendo dos conceptos que pueden parecer ajenos a nuestra realidad cotidiana, la física cuántica y la teoría de la relatividad no solo constituyen los cimientos de la física moderna y del pensamiento científico actual, también son esenciales para entender el mundo que nos rodea y generar nuevos conocimientos y tecnologías. Por una parte, la física cuántica introduce el marco en el que se estudia el mundo a escala atómica y subatómica, así como las interacciones entre átomos y partículas que forman la materia. Por otra parte, las leyes de la relatividad de Einstein, análogas a las leyes clásicas de Newton que rigen los movimientos de los cuerpos, introducen importantes revoluciones conceptuales, entre ellas correcciones en las medidas del tiempo y la posición de los objetos, las cuales se hacen apreciables conforme nos acercamos a velocidades comparables a la de la luz (unos 300 millones de metros por segundo). En estas situaciones, la longitud de los objetos se contraerá, su tiempo se dilatará y su masa se incrementará.

Un claro ejemplo de la relevancia de la cuántica y la relatividad en nuestro día a día puede encontrarse en el GPS de nuestros dispositivos móviles, los cuales determinan nuestra posición comunicándose con satélites que orbitan a miles de kilómetros de la Tierra a través de ondas electromagnéticas que viajan a la velocidad de la luz. Ello implica que cualquier mínima imprecisión (aun de microsegundos) en el envío y recepción de esas señales podría dar lugar a errores de cientos de metros o varios kilómetros en nuestra posición. Para evitar esto, los satélites emplean relojes atómicos muy precisos que permiten incorporar esas correcciones relativistas y que funcionan a partir de los fundamentos de la física cuántica, pues su «segundero» se calibra a partir de la rápida transición entre los niveles de energía de un átomo. Esto permite una precisión de unos 9 mil millones de tic-tacs por segundo, dando lugar a lecturas sumamente acertadas para una medición exacta de la distancia y la posición en nuestros dispositivos.

Los problemas de la cuántica «ordinaria»

Pero para entender el origen de la mecánica cuántica relativista, este maridaje entre cuántica y relatividad que permite describir partículas que se mueven a velocidades próximas a la de la luz, debemos remontarnos a principios del siglo xx.

Cuando, en 1926, Schrödinger escribió su famosa ecuación para describir la evolución de partículas subatómicas como el electrón o los núcleos atómicos, se observaron importantes limitaciones pues no explicaba completamente los niveles de energía del átomo de hidrógeno o las propiedades magnéticas del electrón, como su espín y su momento magnético. La cuántica ordinaria fallaba al analizar observaciones experimentales cuando las velocidades de las partículas eran comparables a la de la luz, y tampoco describía los procesos de desintegraciones atómicas y nucleares en los que se generaban nuevas partículas. Esto último entraba en conflicto con un concepto clave de la teoría de la relatividad, la equivalencia masa-energía recogida en la famosa ecuación E=mc² y que establece que la energía de un sistema de partículas debida a su masa y movimiento puede transformarse para dar lugar a nuevas partículas de distinta masa y velocidad, siempre que la energía total junto con otras propiedades, como la carga eléctrica del conjunto, se conserven.

Dirac y la unificación de relatividad y cuántica

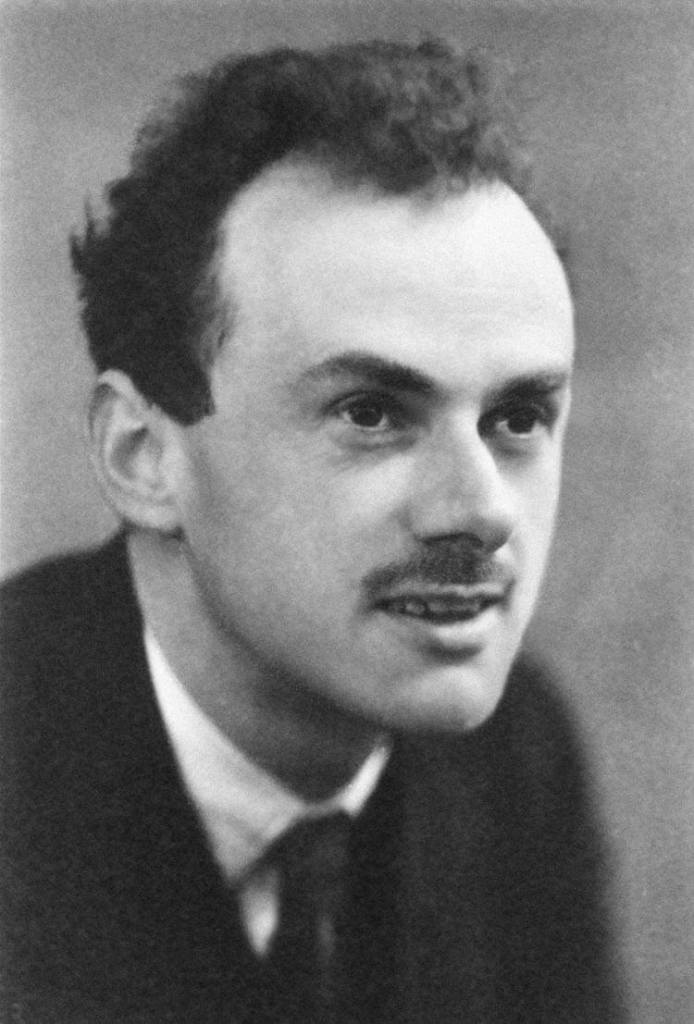

Las bases para la correcta descripción y comprensión de estos hechos no se establecieron hasta un par de años después, en 1928, cuando el físico y matemático Paul A. Dirac propuso una ecuación para describir la evolución de los electrones que fuese compatible con la relatividad y la cuántica. Ello representó un enorme paso en la física de la época, pues predecía los resultados de experimentos a altas energías donde aparecían efectos relativistas. Permitía también describir completamente los niveles energéticos del átomo de hidrógeno, así como las propiedades magnéticas del electrón. En este contexto, el espín de la partícula aparecía de forma natural en la ecuación de Dirac, … que incluso introducía una novedad no predicha ni por la cuántica ordinaria ni detectada por los experimentos de la época, la existencia de antimateria, lo que implicaba que para cada partícula, como el electrón (e-), existía una antipartícula, el positrón (e+) en este caso, de igual masa pero con ciertas propiedades cuánticas opuestas, como su carga eléctrica.

El mar de dirac y las antipartículas

Dirac fue capaz de intuir el concepto de antimateria mucho antes de que ningún experimento sospechara siquiera de su existencia. Ello surgió al observar que su ecuación para el electrón admitía dos posibles soluciones, implicando aparentemente una de ellas la existencia de electrones de energía «negativa», lo que conducía a un sinsentido pues implicaría que esos electrones tendrían una masa negativa. En lugar de plantear este hecho como un fallo en su planteamiento, Dirac estaba tan convencido de la «belleza» de su teoría que propuso que tales estados existían, pero corresponderían a un mar infinito de electrones que ocuparían todos los niveles posibles de energía negativa. Así, redefinió el concepto de vacío, de la nada, como un pozo infinitamente profundo lleno de infinitos electrones con energía negativa. Con ello, cualquier electrón que fuese creado no tendría cabida en ese pozo y solo podría tener energía positiva como aquellos que únicamente eran observados. Por otra parte, en caso de que uno de esos electrones del pozo adquiriese la energía suficiente, saldría de ese sumidero como un electrón común de energía positiva pero, al mismo tiempo, dejaría un hueco en ese pozo que podría verse desde fuera como un electrón de igual masa pero carga positiva, su antipartícula.

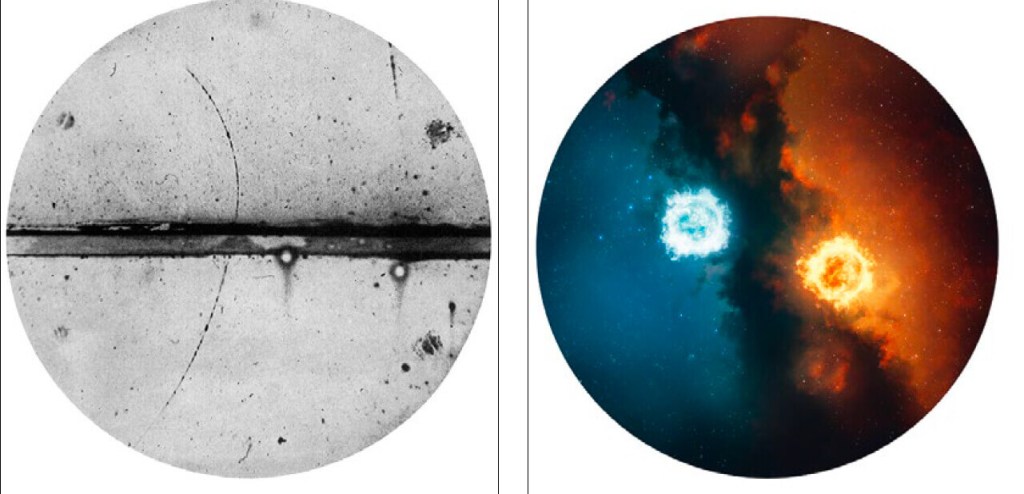

Esta predicción de Dirac se constató años después, en 1931, con la identificación del positrón en el estudio de los rayos cósmicos, formados por partículas de enorme energía procedentes de reacciones nucleares en estrellas como el Sol, explosiones de supernovas y otros fenómenos cósmicos, que alcanzan nuestra atmósfera, chocan a gran velocidad con las moléculas del aire y generan una cascada de partículas. En este zoo de partículas, además de algunas ya conocidas, como el electrón o el protón, se encontraron otras de masa idéntica pero carga opuesta, como el positrón y el antiprotón. Con ello, se determinó que para cada partícula existía su antipartícula y se descartó la «energía negativa» de los electrones, pues esa aparente energía negativa desaparecía al considerar la existencia de su antipartícula, el positrón. Así, Dirac no solo consiguió describir el comportamiento relativista del electrón, sino también el de su desconocida antipartícula.

La enorme precisión de la teoría cuántica de campos

A pesar de todos sus éxitos, lo cierto es que la formulación de Dirac aún no estaba completa, pues suponía que el número de partículas en un sistema era constante, lo cual contradecía hechos experimentales como la creación o aniquilación de pares electrón-positrón que también se intuía en su modelo del vacío. Por otra parte, la idea del vacío como un mar invisible e infinito de partículas era inconsistente con el concepto de vacío como la nada, en la que no existiría ningún tipo de partícula.

Todos estos problemas fueron solventados por la teoría cuántica de campos, la cual se desarrolló entre las décadas de 1930 y 1950 por el propio Dirac, así como por otros científicos como Fock, Pauli, Tomonaga, Schwinger, Feynman o Dyson. Esta teoría construye el modelo estándar actual de la física de partículas, el marco que explica el comportamiento de las partículas elementales y sus interacciones, y establece una equivalencia entre partículas y campos (como el electromagnético) que se propagan por todo el espacio y que se manifiestan en forma de partículas. Así, el vacío ya no implica un mar infinito de partículas en un pozo del que pueden emerger, sino que estas surgen por la interacción entre sus campos. Esto permite explicar una de las características esenciales de la antimateria, observada experimentalmente, y es que el encuentro de una partícula con su antipartícula produce una aniquilación de las mismas junto con una extraordinaria liberación de energía, generalmente en forma de fotones, las partículas portadoras de la luz y a las que se asocia el campo electromagnético. De manera opuesta, la interacción entre fotones puede crear pares electrón-positrón, siempre que la energía de esos fotones sea al menos la suma de las masas del electrón y el positrón, en clara conexión con el principio de equivalencia masa-energía (E=mc²) de la relatividad, lo cual permite que, en una interacción entre partículas, el número o la naturaleza de estas pueda variar.

Todos estos conceptos quedan recogidos en la electrodinámica cuántica (EDC), la teoría cuántica de campos asociada a la interacción electromagnética entre fotones y partículas cargadas como electrones o positrones. La interacción entre partículas cargadas es así debida al intercambio de fotones (portadores del campo electromagnético) entre las mismas.

La EDC es la teoría más precisa desarrollada por el ser humano, capaz de hacer predicciones de hasta veinte cifras decimales de precisión, algo infrecuente en teorías anteriores. Ejemplo de ello es el cálculo teórico del momento magnético del electrón con una precisión del 0,0000000001 % (1 parte por 10 billones) respecto a la medida experimental.

¿Hacia una teoría del todo?

Desde mediados del siglo xx, aparecieron teorías cuánticas relativistas para describir no solo la interacción electromagnética (EDC), sino también la fuerza nuclear débil (modelo electrodébil) y la fuerte (cromodinámica cuántica), permitiendo desarrollar un marco común para su estudio. Sin embargo, la descripción cuántica de la gravedad es un enigma que aún escapa a las mentes más brillantes, imposibilitando aunar las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza en un modelo cuántico-relativista única.

Aún a la espera de añadir esta pequeña pieza al puzle, la relación entre cuántica y relatividad ha posibilitado una amplia comprensión de la realidad en sus niveles más íntimos, desde predecir desconocidas partículas, como el bosón de Higgs, a explicar complejos procesos que ocurren en galaxias, estrellas y planetas. No obstante, aún hay muchos interrogantes que la cuántica relativista espera resolver en los próximos años, como la asimetría materia-antimateria del universo. Ello explicaría por qué desde la creación, por igual, de ingentes cantidades de materia y antimateria en el Big Bang, estas no se aniquilaron dando lugar a un cosmos de radiación y nada más, evolucionó a un universo formado exclusivamente por materia, es decir, por esas partículas descritas por Dirac que nos componen y que explican nuestra existencia tal y como la conocemos.

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: