La noche del 14 de noviembre de 1789, hace 236 años, el cielo sobre Guadalajara ardió en lumbre. Una lumbre desconocida, nunca antes vista, que cubrió la extensión del cielo entero y que invisibilizó a las estrellas, un destello anaranjado, danzante, como una serpiente viva que iba dejando a su paso una cresta dorada sobre la eternidad del firmamento. En 1789, Guadalajara era una de las ciudades más importantes del Virreinato de la Nueva España, con cerca de 30 mil habitantes, capital del Reino de la Nueva Galicia, pero nunca antes en su historia, jamás, habían atestiguado nada ni lo más remotamente parecido a aquel color que como acuarela de luz tiñó la negrura del cielo.

El pánico se apoderó, y con razón, de la ciudad. Las olas luminosas en el epicentro de la noche respondían a las imágenes más devastadoras de Apocalipsis y sus horizontes desencajados con el fuego del fin del mundo. Muchas personas sucumbieron a lo desconocido, y se arrodillaban en media calle pidiendo perdón por sus pecados sobrepuestos, suplicando por sus almas ante la inminencia aterradora del final. Otros tantos escaparon al campo en tropeles de espanto, confiando en que alejarse bastaría para no quedar cubiertos por la lluvia de fuego que la furia divina estaba arrojando sobre la improbable Sodoma y Gomorra de Guadalajara.

Te puede interesar: ¿Qué hacer en Guadalajara? Actividades culturales del 17 al 23 noviembre

Aquello no duró mucho. Después de unas horas el cielo se compuso, y no quedó más que la misma noche de siempre, la oscuridad que aguarda al otro lado de la luz y de los subterfugios del sol, y el espanto y la incertidumbre en quienes contemplaron el prodigio. Lo que muchos no supieron nunca, es que fueron testigos, quizá, de la primera aurora boreal de la que se tiene registro en Guadalajara.

La Guadalajara que atestiguó la primera aurora boreal registrada en la región

La ciudad, entonces, era otra. En 1789, mientras en Europa estallaba la Revolución Francesa y Carlos IV ascendía al trono español, Guadalajara vivía una transformación propia, más silenciosa pero decisiva. La capital de la entonces Intendencia de Guadalajara —corazón del Reino de Nueva Galicia— se encontraba en plena ebullición urbana, económica y social, en cuyo centro de esa metamorfosis destacaba una figura que aún hoy da forma a su memoria: Fray Antonio Alcalde, el obispo dominico, cuya obra material y humanitaria definió la cara moderna de la ciudad.

Alcalde llegó en 1771 y gobernó su diócesis hasta 1792. Para 1789, su proyecto urbano-social estaba en su madurez: el Hospital Civil, que después llevaría su nombre, recibía a propios y extraños; el Barrio del Santuario, creado para dar vivienda a migrantes pobres, crecía alrededor del templo que él mismo impulsó; y las bases de lo que sería la Universidad de Guadalajara estaban prácticamente listas.

Entérate: Tren Ligero cierra estación por afectaciones de marcha en Guadalajara

Guadalajara, con unos 25 a 30 mil habitantes, era una ciudad donde se mezclaban carruajes de comerciantes ricos con el tráfico de mulas que venían del noroeste minero. A diario llegaban productos de Zacatecas y las sierras: plata, ganado, textiles, trigo. En las calles empedradas convivían vendedores indígenas, artesanos, clérigos, burócratas y estudiantes de los colegios eclesiásticos. Las plazas eran el centro de todo: mercados, pregones, bailes religiosos, autos de fe menores, anuncios oficiales. La vida transcurría al ritmo de las campanas de los templos: la del Santuario marcaba los nuevos barrios; la de la Catedral dominaba el centro; la de San Francisco acompañaba procesiones de cofradías.

Por las noches, la ciudad quedaba en penumbras: sólo algunos faroles y patrullas de ronda recorrían las calles para evitar riñas o asaltos.

Entre tertulias discretas y lecturas vigiladas por la Inquisición, comenzaba a asomarse el espíritu ilustrado que poco después alimentaría los movimientos independentistas. No obstante, aquella noche de 1789, por más ilustrados, muchos tuvieron la certeza de que estaban presenciando el fin del mundo.

Revisa: Comerciantes lamentan pérdidas económicas por protestas en Guadalajara

Un fenómeno que sembró el pánico y el asombro en distintas partes de México

La aurora boreal de 1789 fue analizada científicamente por tres eruditos novohispanos: José Antonio Alzate, Antonio de León y Gama, y José Francisco Dimas Rangel, según el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). “Alzate realizó observaciones meteorológicas y astronómicas precisas; notando que la aurora boreal coincidía con un aumento en el tamaño de manchas solares. Por su parte, León y Gama escribió el tratado sobre auroras boreales más completo de América para esos años: las clasificó, calculó su altura y propuso un modelo propio. En tanto, Dimas Rangel realizó un experimento para reproducir las características de una aurora”.

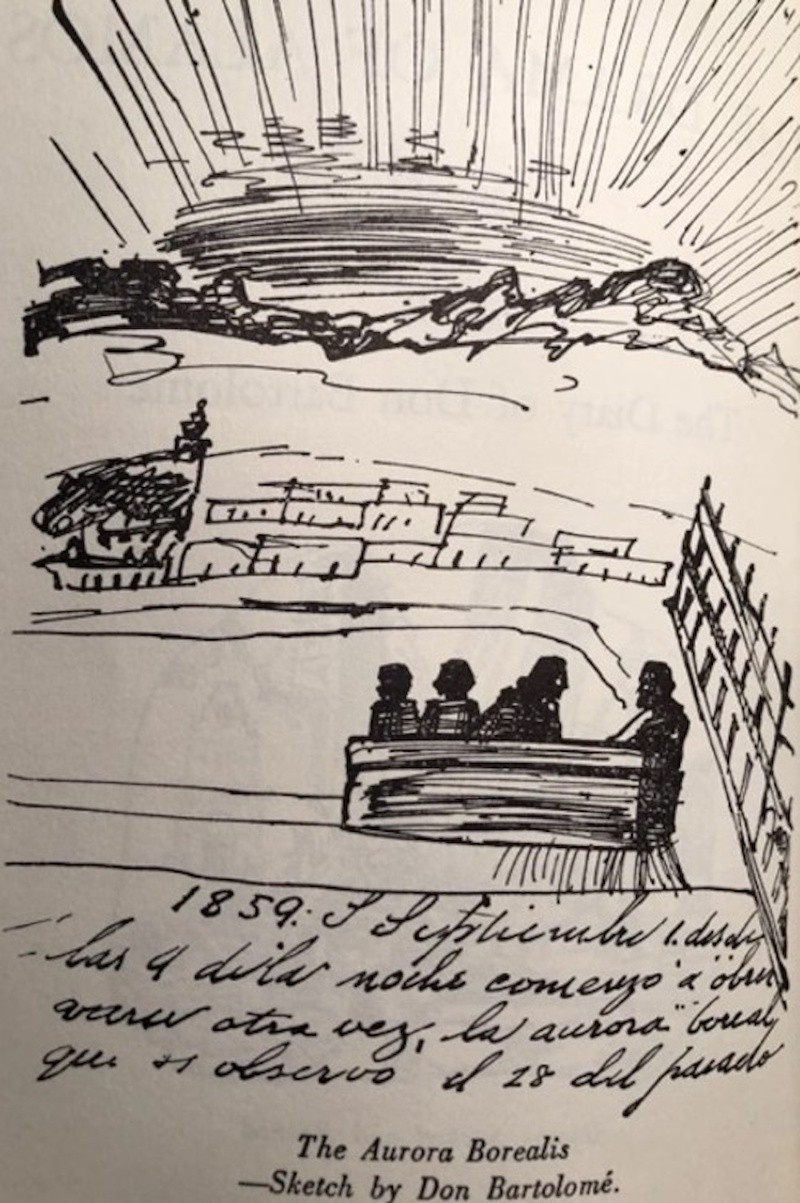

El astrónomo aficionado Ismael Castelazo escribió que lo había observado desde Mineral de Zimapán, en Hidalgo; otras personas relataron haber visto la aurora boreal en Querétaro, Guadalajara y Guanajuato; mientras que el miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, Bartolomé E. Almada, también describió su avistamiento: “[..] los rayos se fueron y, sin embargo, la atmósfera se hizo más brillante, invadiendo casi toda la bóveda del cielo, que parecía hierro al rojo vivo hasta que amaneció. Tal era el color ardiente de la luz, que incluso se sentía cálido. Desde la una de la mañana hasta el amanecer lo observé desde mi cama”.

Te puede interesar: En Guadalajara se espera un domingo soleado; conoce el pronóstico

El crítico literario José Rojas Garcidueñas, en una crónica al respecto, diserta sobre el temor que esas llamas celestes “ígneas, móviles, brillantes, inusitadas”, debieron levantar en esas localidades de la patria mexicana donde la religión y el tedio eran cosa de todos los días, llevando a los presentes a preguntarse: “¿Qué era eso?, ¿sería que contra todas las nociones tradicionales, el fuego infernal había subido desde sus profundos abismos y se había apoderado de las bienaventuradas esferas celestiales?, ¿eran las llamaradas apocalípticas que comenzaban ya a consumir el mundo y sonaría luego, de un momento a otro, la trompeta pavorosa del juicio final?”.

¿Qué son las auroras boreales y cómo se producen?

Aunque para muchos la aurora pertenece al imaginario del norte lejano —a las postales de Noruega, a las crónicas inuit, a los relatos de exploradores— lo cierto es que es un fenómeno puramente físico. Se produce cuando el Sol libera partículas cargadas que viajan por el espacio y chocan con la magnetosfera terrestre. Al llegar a las regiones donde las líneas del campo magnético convergen hacia los polos, esas partículas se precipitan hacia la atmósfera y colisionan con moléculas de oxígeno y nitrógeno. La energía liberada en esos choques se convierte en luz: verdes intensos, rojos profundos, púrpuras que apenas duran unos instantes.

Usualmente, este espectáculo permanece encerrado en los llamados óvalos aurorales, bandas que rodean los polos magnéticos. Pero el Sol, como todo astro vivo, atraviesa ciclos: algunos más tranquilos, otros más temperamentales. En los últimos meses, ha entrado en uno de sus periodos de mayor actividad. Las explosiones solares, más frecuentes e intensas, han lanzado nubes de plasma capaces de distorsionar el campo magnético terrestre. Y cuando esas perturbaciones son lo suficientemente fuertes, el óvalo auroral se ensancha, se mueve, se desliza hacia latitudes impensadas. De pronto, regiones que jamás habían visto una aurora reciben la visita de colores que parecen pintados desde dentro de la atmósfera.

Ese corrimiento es el que ha permitido que México viva momentos insólitos. No es que el país se haya vuelto un territorio habitual de auroras, ni que estas luces hayan “abandonado” el norte: es el Sol, en su fase de máxima efusividad, el que está provocando tormentas geomagnéticas excepcionales. Como la que ocurrió en Guadalajara, aquella noche de 1789.

Con información de INAH

Lee también: Asesinan a mujer en colonia Lomas del Tepeyac en Tlaquepaque

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

Cortesía de El Informador

Dejanos un comentario: