Durante millones de años, el relato más común de la evolución animal ha sido el ascenso desde los océanos hacia la conquista de la tierra. Sin embargo, lo que pocas veces se cuenta es el viaje de regreso. A lo largo de la historia evolutiva, numerosas especies —entre ellas reptiles y mamíferos— han vuelto al agua, transformando sus extremidades, su locomoción y su estilo de vida para adaptarse a un entorno completamente distinto. Ahora, un ambicioso estudio publicado en la revista Current Biology ha logrado algo que parecía casi imposible: predecir con precisión qué especies extintas vivieron de forma plenamente acuática, a partir de sus proporciones óseas.

La investigación, liderada por un equipo de la Universidad de Yale y el Museo de Historia Natural de Florida, ha logrado establecer un método estadístico que permite, a través de más de 11.000 mediciones óseas de animales actuales y fósiles, reconstruir patrones de vida que durante décadas habían sido objeto de conjeturas. Y lo más revelador: con más de un 90 % de precisión.

Un viaje evolutivo de ida y vuelta

Cuando un animal abandona la tierra para volver al medio acuático, debe superar una serie de desafíos biomecánicos. La evolución no reinicia su curso: adapta lo que ya existe. A diferencia de los peces, que nunca salieron del agua, estos “segundos colonos” del medio marino ya habían desarrollado esqueletos adaptados a caminar, a sostener su cuerpo en gravedad aérea y a respirar en la atmósfera. Volver al agua implicaba, paradójicamente, un nuevo salto evolutivo.

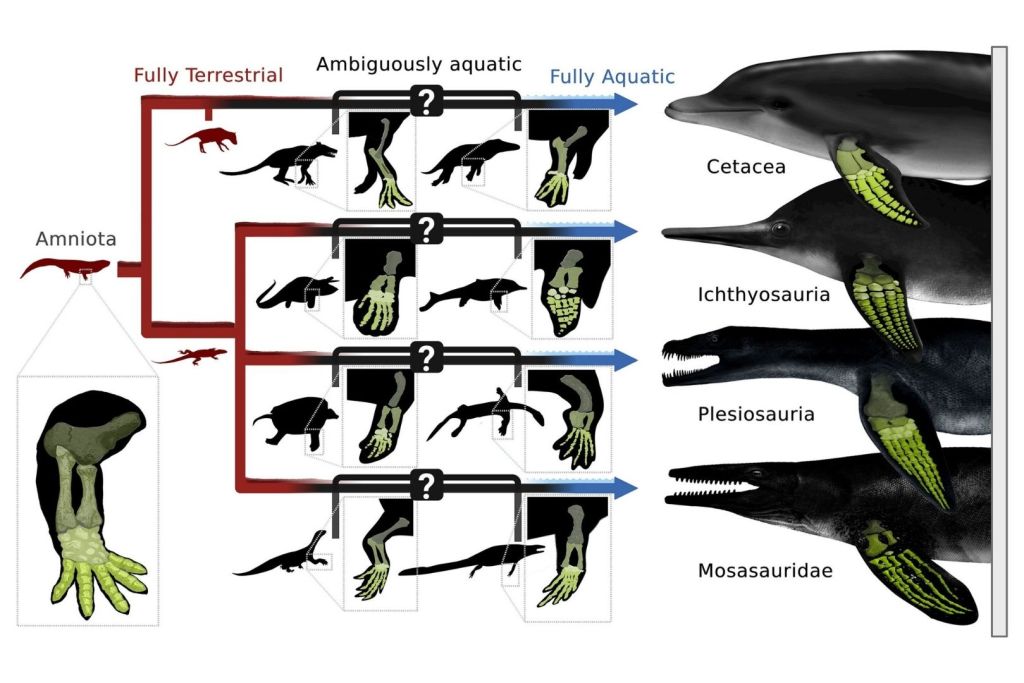

Uno de los aspectos más fascinantes del estudio es que permite rastrear este regreso no solo en un grupo específico, sino en múltiples linajes a lo largo de más de 300 millones de años. Desde tortugas hasta ballenas, pasando por cocodrilos prehistóricos, reptiles marinos del Mesozoico y hasta el controvertido Spinosaurus, la investigación reconstruye cuándo y cómo estas criaturas comenzaron a desarrollar aletas con tejido blando y a pasar la mayor parte de sus vidas sumergidas.

La clave de esta nueva metodología está en algo tan simple como revelador: la longitud relativa de la mano respecto al antebrazo. A partir de esta proporción, y utilizando modelos de aprendizaje automático entrenados con animales actuales, los investigadores lograron distinguir con asombrosa eficacia si un animal extinto había desarrollado aletas y si era altamente acuático.

Mientras que la presencia de membranas interdigitales (como las de los patos o nutrias) no pudo predecirse de forma fiable por los huesos, la aparición de aletas completos sí mostró una clara correlación con extremidades alargadas, simétricas y con falanges planas. Esta diferencia es fundamental: mientras que la membrana puede aparecer en animales semiterrestres, el flipper es un indicio mucho más profundo de adaptación al agua, ya que representa una transformación funcional completa del miembro.

El estudio deja claro que, incluso en grupos con rasgos mixtos y fósiles fragmentarios, este análisis proporciona una herramienta objetiva que elimina gran parte de la especulación previa.

Spinosaurus sí fue acuático (y otros no tanto)

Uno de los casos más debatidos en paleontología en los últimos años ha sido el del Spinosaurus, un dinosaurio carnívoro del Cretácico que vivió en lo que hoy es el norte de África. ¿Era un cazador subacuático o simplemente un depredador de orilla, similar a una garza? Las respuestas habían sido contradictorias: morfologías natatorias, sí, pero también adaptaciones que sugerían una locomoción terrestre.

El nuevo modelo estadístico ofrece una conclusión clara: el Spinosaurus era altamente acuático. Su morfología indica que pasó la mayor parte del tiempo sumergido, en línea con la hipótesis de que cazaba activamente bajo el agua. Por otro lado, especies como los mesosaurios, antiguos reptiles del Paleozoico que también dieron a luz a crías vivas, han sido reevaluadas: sus proporciones indican un estilo de vida anfibio, similar al de un cocodrilo o un ornitorrinco, y no completamente acuático como se había propuesto.

Más allá de los casos individuales, el estudio establece un patrón más amplio: ninguno de los reptiles marinos del Paleozoico (anteriores a los dinosaurios) fue completamente acuático. Todos mantenían vínculos con la tierra firme. Esto implica que la especialización total al medio acuático ocurrió más tarde, durante el Mesozoico, con múltiples linajes desarrollando aletas de forma independiente.

En el caso de los reptiles marinos mesozoicos —como los ictiosaurios, mosasaurios y sauropterigios— la evolución de aletas y hábitos acuáticos completos se produjo en al menos seis ocasiones diferentes. Cada linaje desarrolló su propia estrategia morfológica para adaptarse al mar, convergiendo en soluciones similares. El caso de las ballenas, que también transformaron sus extremidades en aletas, es un ejemplo paralelo dentro de los mamíferos.

La evolución no es un camino lineal

El artículo también pone en evidencia algo que los libros de texto apenas rozan: la evolución no es una flecha que va del agua a la tierra, ni viceversa, sino un proceso de adaptación constante, con idas y vueltas. La vida en el agua ofrece ventajas para ciertos estilos de caza, locomoción o protección térmica, y múltiples especies han optado por volver a este entorno cuando las condiciones ecológicas lo permitieron.

Además, el modelo tiene un valor añadido: puede aplicarse a otros grandes hitos evolutivos. Por ejemplo, la transición al vuelo en aves a partir de dinosaurios, o el paso a la bipedestación en los homínidos, podrían estudiarse con este enfoque para predecir con mayor rigor cuándo ocurrió cada cambio y qué características lo acompañaron.

Una de las sorpresas metodológicas del estudio es el uso de un modelo estadístico desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial. Originalmente diseñado para detectar si una señal de radar correspondía a un avión enemigo, el modelo fue adaptado para predecir si una especie extinta había desarrollado aletas natatorias. El resultado fue una tasa de aciertos superior al 90 %.

Este tipo de aproximación ofrece un enfoque objetivo, cuantitativo y reproducible para preguntas que antes dependían de interpretaciones subjetivas o parciales.

Más allá de los huesos

Aunque los restos fósiles de tejidos blandos son rarísimos, los huesos siguen siendo nuestra principal ventana al pasado profundo. Este estudio demuestra que, cuando se analizan en masa, con rigor estadístico y bajo una perspectiva evolutiva comparada, los huesos pueden revelar secretos asombrosos sobre los estilos de vida de especies desaparecidas hace millones de años.

La historia de la vida en la Tierra está llena de vueltas inesperadas. Gracias a herramientas como esta, empezamos a comprender que la evolución no solo camina hacia delante: a veces, también regresa al agua.

El estudio ha sido publicado en la revista Current Biology.

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: