Cuando miramos un cuerpo, no solo vemos piel, músculos y huesos. Lo que estamos observando, en realidad, es una narrativa visual construida a lo largo del tiempo, un discurso silencioso que comunica quién es esa persona, a qué grupo pertenece, qué cree, cómo se identifica o qué desea proyectar. Desde la prehistoria hasta las sociedades contemporáneas, el cuerpo humano ha sido mucho más que una estructura biológica: ha sido superficie simbólica, lienzo ritual, declaración política y espejo cultural.

En todas las culturas, en todos los continentes, en todas las épocas, los humanos han modificado su cuerpo de forma voluntaria para inscribirse —literalmente— en el mundo. Ya sea mediante tatuajes, escarificaciones, piercings o amputaciones simbólicas, las alteraciones corporales han funcionado como códigos de pertenencia, herramientas de diferenciación o mecanismos de comunicación silenciosa pero poderosa. Son prácticas que han suscitado fascinación, rechazo y debate, pero cuya universalidad pone de relieve una necesidad profundamente humana: la de significar nuestra existencia a través de la forma que damos a nuestro propio cuerpo.

En este contexto, las modificaciones corporales no pueden entenderse como decisiones individuales o modas pasajeras. Son, en muchas ocasiones, el resultado de construcciones sociales complejas que implican ritos, creencias, jerarquías, normas de género, expectativas culturales y memorias colectivas. El cuerpo, entonces, se convierte en un texto: uno que no se lee con los ojos, sino con el conocimiento simbólico de quien sabe interpretar marcas, formas, ausencias y adornos.

Frente a la estética homogénea y globalizada del presente, mirar al pasado y a otras culturas permite redescubrir la riqueza de significados que puede albergar la piel. En muchas tradiciones indígenas, por ejemplo, cada corte o cada línea tatuada tiene un propósito preciso: señalar el paso a la edad adulta, identificar al guerrero, proteger contra espíritus, demostrar pertenencia o incluso embellecer el alma. Comprender estas prácticas no solo nos acerca a otras formas de vivir el cuerpo, sino que también nos obliga a cuestionar los propios prejuicios con los que miramos las alteraciones corporales en nuestra sociedad.

Con esta perspectiva, hoy compartimos en exclusiva un fragmento del libro Marcas en la piel, de Aníbal Bueno, publicado por la editorial Pinolia. En el extracto del capítulo que sigue, el autor nos introduce en las motivaciones culturales, sociales y psicológicas que han llevado —y siguen llevando— a millones de personas a marcar su cuerpo de forma permanente. Una lectura reveladora que invita a mirar el cuerpo humano como el reflejo más íntimo y, al mismo tiempo, más público, de quienes somos.

Modificar el cuerpo, escrito por Aníbal Bueno

El cuerpo es una carta de presentación que incluye un extenso repertorio de información sobre nosotros; en él se inscriben vivencias, intereses, posiciones políticas, creencias, anhelos y narrativas asociadas a ideas y conceptos sociales prefijados. El cómo nos ven los demás afecta a las impresiones, sensaciones e informaciones que se conforman sobre nosotros. A través de la imagen se obtiene gran cantidad de conocimiento acerca de una persona. Además, estamos biológicamente adaptados para captar esta información de una manera asombrosamente efectiva. De hecho, los psicólogos señalan el valor práctico que poseen los prejuicios que, pese a su evidente faceta negativa, nos ayudan a responder rápidamente y de manera automática a señales sutiles del medio, facilitándonos la interpretación de situaciones y, por tanto, la elaboración de estrategias sociales.

Las personas damos sentido a nuestros valores, comportamientos y aspecto físico y lo exponemos públicamente para construirnos socialmente. El peinado que lucimos, la ropa que elegimos o el maquillaje con el que nos cubrimos sirven para complementar nuestra corporalidad, expresando conceptos, a nivel social, que solo tienen sentido desde la alteridad: entendido como que ninguno de estos componentes es en sí mismo útil en soledad. Se trata, por tanto, de factores de construcción de nuestro yo social que tienen como fin último ser vistos y, a través de ese proceso de observación, conformar nuestra identidad pública, aquello que somos en el contexto de los demás. Es por esto que dedicamos gran parte de nuestro tiempo y recursos a definir con detalle esas estrategias de apariencia: acudiendo a la peluquería, comprando ropa, retocando nuestro aspecto antes de salir a la calle, etc.

No es infrecuente que una misma persona cambie radicalmente de apariencia dependiendo del contexto social. El banquero que acude al trabajo luciendo traje y corbata es, ocasionalmente, fan de un grupo heavy que asiste a un concierto con camiseta negra, cadenas y el pelo alborotado. Esto nos da una idea de la importancia de construir nuestras narrativas identitarias con relación a los observadores presentes en cada situación. Sin duda, sería inapropiado atender a los clientes de la sucursal bancaria con el mismo aspecto con el que se disfruta de un concierto y viceversa. No se estaría proyectando un mensaje visual adaptado al contexto. Con las modificaciones corporales ocurre algo similar. Muchos tatuados, por ejemplo, ocultan sus marcas en el ámbito laboral y las muestran en su tiempo de ocio.

En esta obra abordaremos la modificación corporal como la alteración artificial, permanente y deliberada del cuerpo humano por motivos simbólicos, estéticos, religiosos, supersticiosos, identitarios o culturales. Uno de los factores que diferencia a las alteraciones corporales del resto de señales visuales que emitimos con nuestra imagen es que estas son permanentes. Así como un corte de pelo se puede alterar, un maquillaje retirar y una vestimenta cambiar, en términos generales, una modificación corporal es perenne. Y esto hace que su análisis en el contexto de las narrativas corporales y la construcción de identidades sea extremadamente interesante.

Las tradiciones asociadas a la producción de símbolos mediante cambios permanentes en los cuerpos son increíblemente amplias y ricas y se extienden por todo el mundo. De hecho, no existe sociedad que no las haya practicado. El deseo de alterar, decorar y adornar el cuerpo es universal y ha sido documentado en todas las culturas, épocas y lugares del planeta. Las maneras específicas de hacerlo y las motivaciones que hay detrás son factores que varían según el contexto. Algunas de estas modificaciones, como el tatuaje o la perforación de los lóbulos de las orejas, han llegado hasta la sociedad occidental actual, donde están completamente normalizadas.

Las alteraciones corporales, con sus narrativas asociadas, forman parte del proceso de construcción del cuerpo en sociedad, mediante la voluntad (propia o ajena, colectiva o individual) de ornamentar la piel, en un ejercicio estético repleto de simbolismo que comenzó, nada más y nada menos, que en la misma prehistoria, cuando el ser humano buscaba formas de diferenciarse de los animales. Nunca nos hemos sentido cómodos siendo parte del mundo salvaje, junto a bestias cuadrúpedas. Y menos aún si tenemos en cuenta que es precisamente de otros animales de lo que nos alimentamos. La necesidad de justificar el ellos y el nosotros, de diferenciar el endogrupo del exogrupo, los miembros a cuidar de aquellos de los que alimentarnos o con los que vestirnos; un debate que sigue hasta nuestros días. Y, en tiempos remotos, sin ciudades ni grandes tecnologías que nos diferenciasen de manera evidente, necesitábamos otro tipo de señales inequívocas.

Comenzamos a buscar esa diferenciación mediante pequeñas ornamentaciones: una flor en la oreja, una hoja cubriendo los genitales, una tiara vegetal, un cinto, un collar de raíces. Fueron los detalles decorativos los que nos hicieron conceptualmente humanos. La vestimenta se convirtió en algo más que un conjunto de objetos destinados a paliar el frío: era aquello que nos situaba por encima de lo salvaje. Fuimos desarrollando diversas técnicas para adornarnos: distintos materiales para la ropa o nuevos pigmentos con los que colorear los rostros. Esto dio lugar a la semiótica de la vestimenta, es decir, al uso social de signos en la ropa, que producen significados dentro de un sistema cultural. A partir de ahí, la indumentaria y la decoración corporal se convirtieron en un lenguaje en sí mismos, en una serie de códigos que servían para comunicar roles: estatus social, estado civil, poder dentro del grupo, afiliación, etc. Ya no hablamos solo de aportar confort o belleza al cuerpo, sino de transmitir información importante, de un mecanismo de diferenciación más profundo. Entre individuos, tribus, géneros, grupos de edad, clases sociales… Algo extremadamente útil a la hora de establecer relaciones sociales. De hecho, sería difícil dilucidar si fue antes la utilidad o la belleza, pues siendo el segundo factor tan condicionado por la cultura, podría haberse entrenado el gusto estético en la mayoría de los casos, como siempre ocurre con las nuevas tendencias de belleza. Todas las culturas conocidas han otorgado a la ornamentación corporal una importancia clave para su funcionamiento y expresión identitaria. Comenzando por elementos naturales en bruto: colmillos de animales, piedras o restos vegetales. Pasando por objetos manufacturados: piedras talladas, telas, collares de cuentas. Y de ahí a las técnicas de modificación del propio cuerpo, cuyos abalorios asociados también transitaron distintas etapas: madera, barro, metal o plástico.

Las diferentes culturas, a lo largo de la historia y la geografía, han establecido estrictas normas de ornamentación, vestimenta y modificación corporal; dejando muy claro qué estéticas eran aceptables y cuáles no, siendo estas últimas consideradas anormales o patológicas. Las diferenciaciones de clase social, género, estado civil, acreditación académica o cualificación profesional son rígidamente definidas por componentes estéticos. Todos sabemos que alguien es de clase alta si lo vemos conduciendo un Ferrari o luciendo un Rolex, que está casado si un anillo en su anular así lo indica, que es policía nacional si porta el correspondiente uniforme o que se trata de una mujer si viste falda y tacones. Pero todo esto son códigos visuales aprendidos, que son aplicables únicamente bajo nuestra cultura y época, dejando de serlo fuera de estos parámetros. De ahí que, si cambiamos de una sociedad a otra, lo normal pase a ser grotesco y viceversa, sin más motivo que la norma establecida y la tradición, pues la semiótica propia de cada comunidad es única. Ver a un hombre con falda es tremendamente raro en el centro de Madrid, pero no lo es en Edimburgo. Que una octogenaria luzca todo su torso tatuado es muy poco frecuente en Murcia, pero de lo más usual en Buscalan (Filipinas). Cada sociedad establece sus normas de imagen corporal, aquello que considera apropiado y aquello que no, y la importancia radica en que las estéticas no son nunca solamente estéticas, sino que inevitablemente incluyen un mensaje: se trata de comunicación no verbal, la cual requiere de un sistema de códigos para su interpretación, y la sociedad se encarga de establecer convenientemente los significados. Las modificaciones corporales son el sumun de la semiótica corporal, y por ello son tan interesantes y levantan pasiones, tanto a favor como en contra.

Los cambios en las políticas corporales y en los estándares estéticos dependen del devenir de las comunidades y de cómo evolucionan los significados políticos y sociales. Desde que el mundo es mundo, algo que es visto como una aberración por una cultura es practicado con total normalidad por otra. La ablación de clítoris es llevada a cabo en decenas de países, distribuidos por los cinco continentes, mientras que desde Occidente lo consideramos no solo un acto atroz, sino un auténtico crimen. En nuestra sociedad, por otro lado, las operaciones quirúrgicas de aumento de pecho son cada vez más comunes, con más de 300 000 procedimientos llevados a cabo en 2022 en Estados Unidos; una modificación corporal que horroriza a culturas ajenas a las dinámicas occidentales, considerándola una intervención innecesaria, peligrosa y muy invasiva.

Muchas de las prácticas corporales que se llevan a cabo en el mundo violentan, incomodan e incluso transgreden los códigos de sociedades distintas. De ahí que las crónicas de antiguos exploradores, y también los relatos de actuales viajeros que se adentran en lejanas culturas, pongan especial atención en lo impactante —y exótico— de las modificaciones corporales. De hecho, estas fueron uno de los elementos clave en el nacimiento de la antropología en el siglo xix. De igual modo, incluso dentro de una misma cultura encontramos reacciones de rechazo a la práctica de alteraciones corporales habituales en la misma. En términos generales, estas visiones internas confrontadas suelen acontecer como choques generacionales: es común que los ancianos reprueben prácticas llevadas a cabo sobre el cuerpo por parte de sus nietos. Suele emerger un conflicto entre los códigos culturales modernos y los tradicionales. Aquello que fue útil simbólicamente en una época, y que sirvió a toda una generación para desenvolverse de manera perfectamente adaptativa, queda obsoleto, dando paso a un lenguaje no verbal nuevo, difícil de entender para los mayores, que han desarrollado su vida social bajo otras normas corporales. En Occidente hemos sido testigos de cómo la imparable introducción del piercing y el tatuaje generó rechazo entre la población de mayor edad. Sin embargo, en otras culturas ha ocurrido precisamente a la inversa: los ancianos de determinadas comunidades lamentan que sus nietos ya no continúen con orgullo el camino de siempre, el de la señal corporal. Los jóvenes, por su parte, con el espíritu de transgresión que les caracteriza, en muchos casos innovarán introduciendo nuevas alteraciones en sus cuerpos o rechazando aquellas que portaban sus ancestros. Y cada generación irá dejando su marca en la historia, literal y metafóricamente, sobre su forma de entender el mundo. Los diferentes tipos de modificación corporal que se han practicado, y sus técnicas, aportan luz sobre cómo las sociedades cambian política, religiosa y moralmente.

Tal como indicaba el antropólogo estadounidense Ted Polhemus: «La única tendencia del ser humano es el artificio». Parece innegable que la alteración corporal permanente responde a necesidades sociales y psicológicas básicas, como lo demuestra su presencia en toda comunidad humana y su transmisión a lo largo de la historia —y la prehistoria— en sociedades absolutamente distintas y bajo diferentes condiciones culturales y ambientales. Veamos, entonces, cuáles son los motivos que llevan a su práctica.

Motivaciones

Las causas que impulsan a los seres humanos a cambiar el aspecto de su cuerpo de manera permanente son tremendamente diversas, pero todos y cada uno de los motivos forman parte de manifestaciones culturales, o contraculturales, que se engloban dentro de las lógicas de la presentación social del cuerpo. Se hace uso de la piel como lienzo para transmitir información sobre identidad, afiliación, historia personal, linaje, estatus, espiritualidad o como forma de resaltar la belleza. Para su estudio agruparemos los motivos en cuatro, con el fin de simplificar un análisis de otro modo inabordable, siendo estos: la construcción identitaria, las creencias sobrenaturales, las expresiones sociales de sometimiento o rebelión y el factor de belleza.

La identidad

La identidad es un constructo sociopsicológico complejo, relacionado con diversos aspectos individuales y comunitarios. Según el sociólogo estadounidense George Mead, no es algo con lo que se nace, sino que se conforma a través de la experiencia y la actividad social. Se trata de un proceso dirigido por la apropiación y la distinción, lo que lo convierte en un factor esencial en la reproducción social, en términos de afiliación y parentesco, y en relación con el estatus y el prestigio. La identidad hace referencia al conjunto de rasgos propios de un individuo o colectivo que lo caracteriza frente a los demás. Se puede entender también como la concepción que tiene una persona o sociedad sobre sí misma en relación con otros.

El concepto identidad es la piedra angular sobre la que orbita todo lo demás en lo relativo a las modificaciones corporales, tratándose de la razón vertebradora de todas las demás. Cualquier cambio permanente y deliberado en nuestra imagen tiene un claro efecto en la identidad, tanto personal como social. Y, por tanto, al abordar el resto de motivaciones que existen tras la marcación de los cuerpos, se ha de tener en cuenta que el desarrollo identitario siempre acompaña, de manera subyacente, al resto de interpretaciones tras un tatuaje, una perforación o una escarificación. Además, aquello que se establece como costumbre y que es distintivo de un grupo social automáticamente pasa a ser un elemento de valor a nivel identitario, por lo que, aunque el motivo inicial fuese distinto, en muchos casos acaba integrándose en la identidad grupal.

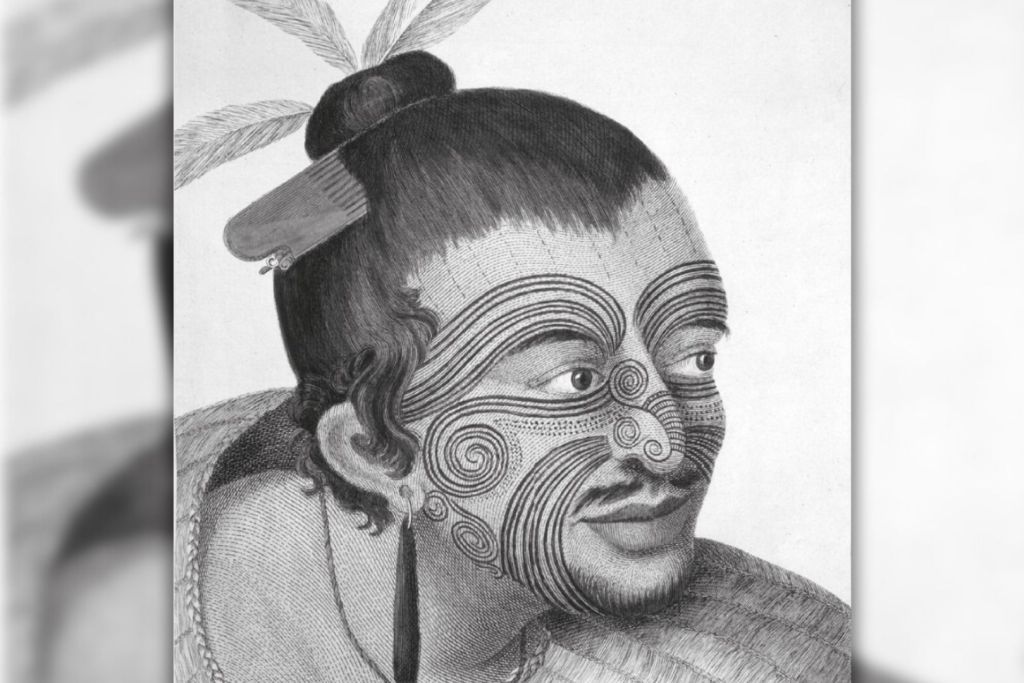

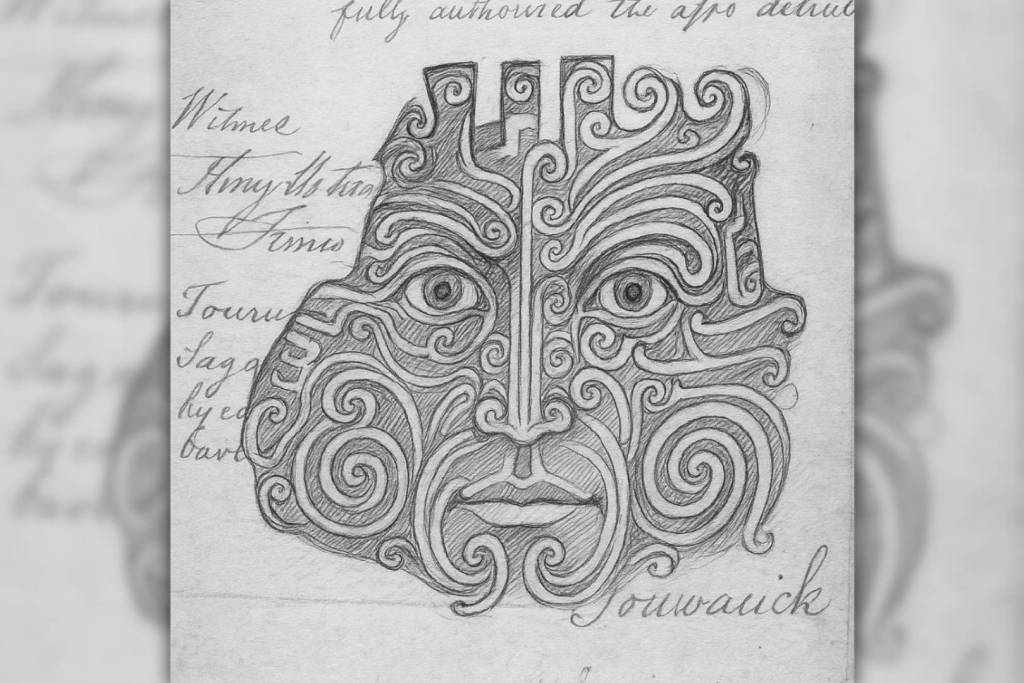

En el ámbito individual, cada marca, arete o señal en nuestra piel nos hace únicos, nos identifica. Para la mayoría de los jóvenes de Occidente, el hecho de que el diseño de su tatuaje sea original y exclusivo es de un valor indiscutible: más allá de desear llevarlo en la piel, desean que les sirva para diferenciarse de los demás, para construir una identidad propia única. Esto mismo ocurre en algunas comunidades tradicionales donde el patrón de las marcas es exclusivo de cada individuo, dotándolos de un signo que los acompañará toda la vida, como si de una huella digital se tratara. Tanto es así que el diseño del Tā moko, la señal que cincelaban de manera permanente en sus rostros los maoríes de Nueva Zelanda a los miembros de alto rango que pasaban a la edad adulta, no solo era única para cada persona, sino que les identificaba inequívocamente, hecho que algunos individuos aprovecharon, utilizando ese mismo patrón como firma en documentos oficiales.

Del mismo modo, las modificaciones corporales pueden definir las cualidades, logros o aptitudes del portador. Antiguamente, en la isla de Borneo, algunas comunidades indicaban mediante tatuajes visibles la profesión de las mujeres, especialmente de aquellas que eran habilidosas en determinadas labores domésticas.3 Así también, en distintas regiones de África y Asia los guerreros eran tatuados o escarificados para mostrar su valor, según los logros militares que hubieran alcanzado. Por ejemplo, los hombres nyangatom, en el sur de Etiopía, reciben una línea de cortes en su vientre por cada enemigo abatido, algo similar a los galones en los ejércitos modernos. Se trata de señales visuales que expresan el reconocimiento público de honores en combate, parte integrante de su identidad personal.

Entre los mentawais, pueblo indígena del archipiélago de Sumatra (Indonesia), el tatuaje constituye una de las prácticas más profundas de construcción identitaria y cosmológica. Más allá de su dimensión estética, es considerado un auténtico rito de paso, acompañando al individuo a lo largo de todas las etapas de su vida. Los sikereis (literalmente «aquel que posee poderes mágicos») son chamanes que actúan como intermediarios entre los mundos espiritual y humano, figuras clave en este proceso de marcado. Antes de comenzar, se lleva a cabo el mulepa, un ritual de expulsión de espíritus malignos, que incluye el derramamiento ritual de sangre animal —normalmente la de un cerdo—, uno por cada persona que vaya a ser tatuada.

Para esta comunidad, decorar el cuerpo con tatuajes bellamente ejecutados no solo embellece el exterior, sino que también el alma. Se cree que esta transformación garantiza armonía y abundancia en el más allá, y facilita que los difuntos sean reconocidos por sus familiares tras la muerte. Cada tatuaje, además, cumple una función protectora, resguardando al portador de los múltiples peligros que entraña la vida en la selva. El sistema de tatuajes mentawai sigue un orden vital cuidadosamente estructurado. En la pubertad, tanto hombres como mujeres reciben su primer diseño en la piel: una línea recta que recorre longitudinalmente la columna vertebral, representando el árbol de la vida. Este árbol está dividido en tres zonas: la superior, dedicada a los antepasados; la media, a los humanos; y la inferior, a los animales, simbolizando el equilibrio cósmico y la interconexión entre los diferentes planos del universo.

Unos años más tarde, se tatúan los brazos superiores y el reverso de las manos, marcando un nuevo progreso vital. Justo antes del matrimonio, los muslos y las piernas. Posteriormente, se ejecutan los intrincados diseños del pecho y el cuello, reservados para etapas de mayor madurez. La fase final llega alrededor de los cuarenta años, cuando se decoran los tobillos, las espinillas y los antebrazos, indicando que el individuo ha completado todas las etapas vitales. Así, el tatuaje mentawai se conforma como una cartografía vital que inscribe en la piel la historia espiritual, social y existencial de cada individuo.

Pero, más allá de la construcción de una identidad personal, las modificaciones corporales han sido utilizadas, sobre todo, para el señalamiento de una identidad colectiva y la adscripción de sus miembros. Es decir, como signo de pertenencia grupal. Algo que no solo es evidente en las tribus ancestrales, sino también en las urbanas, donde tatuajes y perforaciones indican a qué colectivo pertenece cada uno de los jóvenes que podemos ver en nuestras ciudades.

El periodista nigeriano Nduka Orjinmo escribe en su artículo para BBC News titulado Las cicatrices faciales de Nigeria: la última generación que este tipo de marcas son señas identitarias tribales, existiendo en el país tantas variantes de patrones como grupos étnicos. Afirma que, tras la ley federal de 2003, que prohíbe cualquier forma de mutilación infantil, su práctica está desapareciendo y nos encontramos ante la última generación de portadores. Sin embargo, según los estudios de campo, aún son muchas las zonas rurales donde se lleva a cabo de manera clandestina. Esto sigue permitiendo, hoy en día, reconocer de qué comunidad proviene cada una de las personas con las que uno se encuentra al recorrer el país, pues existe un código de identificación inequívoco.

Nduka presenta interesantes testimonios de nigerianos marcados, como el de Inaolaji Akeem, quien asegura que para él es como llevar permanentemente una camiseta de fútbol de su equipo. Por su parte, Ibrahim Makkuwana cuenta que sus antepasados, pastores de Gubur, no presentaban señales faciales, pero al desplazarse para buscar tierras de cultivo tuvieron que luchar para conquistar territorios y fue entonces cuando decidieron aplicar marcas distintivas en las mejillas con patrones similares a las que tenían los animales de sus rebaños, con la finalidad de poder identificar a sus parientes durante las batallas.

Algo similar ocurre con las mujeres de la etnia lotuko, en Sudán del Sur, que recortan sus orejas con formas onduladas, exactamente de la misma manera que hacen con las vacas. La finalidad es poder marcarlas como propiedad de la tribu, tanto a las féminas como al ganado.

Algunas de las tribus nigerianas hacen distinciones adicionales en sus marcas. Entre los gobirawas, aquellos que lucen seis cicatrices en una mejilla y siete en la otra es porque sus padres pertenecen a la realeza; y los que muestran seis en ambos lados indican que solo sus madres forman parte de la familia real. También los hijos de los carniceros tienen código propio, con nueve cicatrices en un lado y once en el otro; mientras que aquellos con cinco y seis descienden de un linaje de cazadores. Los pescadores, por su parte, lucen las señales extendidas hasta las orejas. Como vemos, existe un complejísimo acervo de signos visuales que requiere de gran conocimiento de la sociedad en cuestión para su correcta interpretación.

Los miembros de las tribus nilóticas dinka y mundari tienden a extirparse los incisivos inferiores como símbolo identitario y, además, lo hacen en el momento en el que quieren mostrar que han alcanzado la edad adulta y, por tanto, están disponibles para el matrimonio; por lo que esta práctica se relaciona tanto con la madurez como con la identidad tribal y la estética.

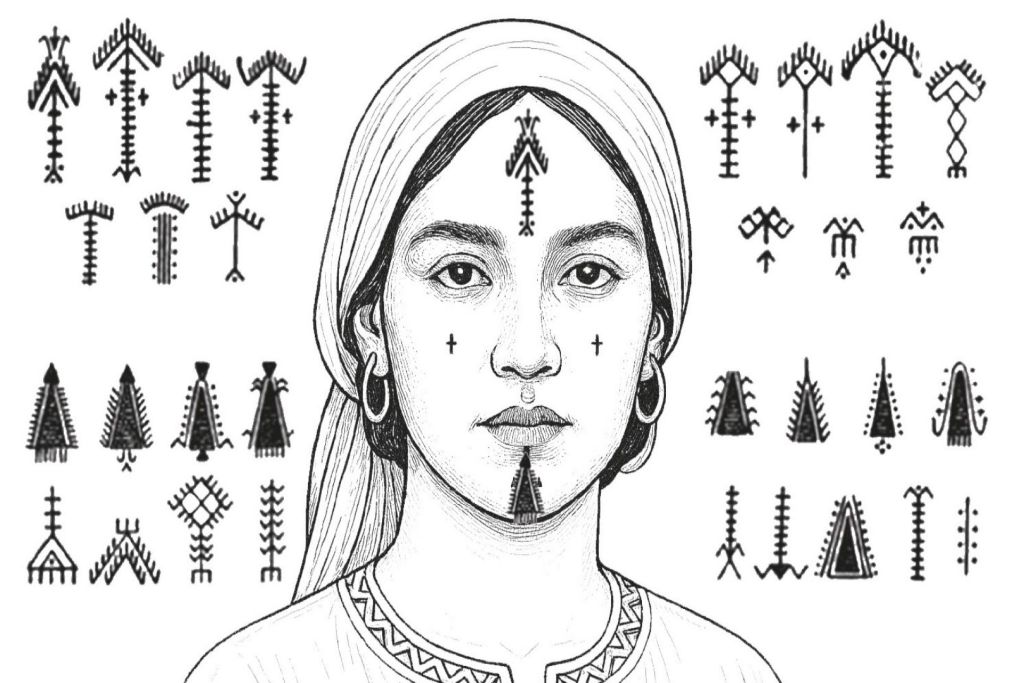

Los pilagás son un pueblo indígena del Chaco central, en Argentina. Para ellos, tal como indica la antropóloga Anatilde Idoyaga, los tatuajes faciales y las perforaciones en las orejas son comunes, conformando una estética de adscripción a su grupo étnico. Sin embargo, las pinturas corporales, los abalorios decorativos y los peinados son expresión de la identidad individual. Anatilde comparte el testimonio de un pilagá, hablando sobre sus tatuajes: «Se hacen para indicar que uno es pilagá, es como el Gobierno cuando da un documento o como cuando se marca a los animales. […] Cuando lo ves, ya sabes que es de la misma tribu, de la raza pilagá. […] El pilagá lleva la cara marcada y en la oreja tiene un agujero. Eso no lo tienen los otros; entonces sabemos con quién tenemos que luchar y quién es de la misma tribu».

El caso de Sudán del Sur es también muy significativo en cuanto a marcas de identidad tribal. Y es que este país, aislado durante más de cincuenta años debido a intensos conflictos armados, cuenta con una diversidad etnolingüística abrumadora, sumando más de sesenta etnias distintas. Muchos de estos grupos humanos marcan la pertenencia de sus miembros mediante cortes en la frente, procedimiento conocido como escarificación. Para cada comunidad el dibujo inscrito en la piel es distinto. De manera que, en un paseo por Juba, la capital, se puede reconocer al instante a qué grupo étnico pertenece cada persona, simplemente mirando su frente.

Es interesante también el caso de la comunidad ditamarí —o bétamarribé—, que habita el noroeste de la República de Benín, concretamente la región de Atacora. Se trata de una cultura conocida por sus singulares casas fortificadas, de nombre tata somba, las cuales poseen una estructura defensiva muy característica, que trataba de ejercer protección frente a aquellos que merodeaban en busca de esclavos, cuando toda la zona se encontraba bajo el control del reino de Dahomey. Su sociedad está bastante estructurada, con rituales de iniciación bien definidos y una fuerte conexión con las tradiciones animistas, incluida la escarificación facial, motivo por el que son conocidos en el país como los maestros de la escarificación.

Pero, más allá de la fama que puedan tener por su habilidad para rasgar el rostro, la etimología de la palabra bétamarribé, que da nombre al grupo étnico, hace alusión a «los verdaderos arquitectos de la tierra», lo que indica no solo que son capaces de construir verdaderas fortificaciones de adobe, sino también su destreza en la agricultura. Y, curiosamente, los surcos que el arado crea en las tierras de cultivo sirven de inspiración para la decoración de las fachadas y paredes de las viviendas, en unas marcas conocidas como ikerii («las cicatrices de la casa»). Y, del mismo modo, se rasgan los rostros los miembros de esta sociedad, formando finos y delicados patrones de surcos en toda la superficie de la piel. Estos símbolos, marcados en la tierra, en los muros o en la tez de los ditamaríes, tienen como función honrar a la diosa Butan, encargada de controlar la fertilidad, tanto la del campo como la humana. Por tanto, además de tratarse de un elemento indudablemente identitario, sirve de rogativa para favorecer las cosechas y la natalidad, protegiendo los partos en el interior de las construcciones y alejando a los malos espíritus de los cultivos y a las enfermedades de las personas. Como vemos, en ocasiones, las motivaciones tras las modificaciones corporales se entremezclan. Las últimas razones descritas, las espirituales, serán las que analicemos a continuación.

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: