Para los navegantes mediterráneos, griegos y fenicios, la península ibérica era una imagen envuelta en las brumas del misterio, repleta de resonancias míticas y fantásticas, donde el sol desaparecía cada día hundiéndose en el océano. Era también un El Dorado fabuloso, una tierra caracterizada por su gran riqueza en metales preciosos y por su extrema fertilidad.

Sin embargo, las riquezas hispanas no fueron el elemento desencadenante de la intervención romana en la península. La presencia de las fuerzas cartaginesas comandadas por Aníbal en Italia, que amenazaba a la misma Roma, hacía necesario cortar sus fuentes de aprovisionamiento, que se encontraban en el sur ibérico. La derrota púnica puso en manos de los romanos una parte de las fabulosas riquezas hispanas, como la plata de los distritos mineros de Cástulo y Cartagena, así como las ricas tierras agrícolas del valle del Guadalquivir.

El saqueo romano

Desde finales del siglo III a.C. y hasta la época de Augusto, Roma practicó una política de rapiña y saqueo, apoderándose de metales preciosos y cosechas mediante pesados impuestos, a veces utilizando incluso operaciones militares de castigo. Esta política fue a menudo impulsada por gobernadores corruptos cuya única finalidad era acumular un gran botín antes de volver a Italia.

Las sociedades privadas arrendaban al Estado romano el cobro de impuestos o la explotación minera o agraria, obteniendo grandes beneficios a costa de los hispanos. La conquista de nuevos territorios en el centro y el oeste de Hispania amplió progresivamente el escenario de los saqueos.

Sin embargo, el asentamiento de colonos itálicos, especialmente en el Levante y el Mediodía peninsulares, pero también en zonas como el valle del Ebro, impulsó económicamente estas regiones. Así, se desarrollaron explotaciones agrarias que producían principalmente grano, ciudades que actuaban como centros de consumo, pesquerías e industrias de salazón y grandes minas, como las de plata de Cartagena, donde trabajaban a mediados del siglo II a.C. más de 40.000 hombres repartidos en 250 km2, tal y como relata Polibio.

En época de Augusto, la reorganización del Estado trajo como consecuencia una racionalización de la explotación de los recursos hispanos, que se estructuró sobre bases más sólidas y realistas. En ese momento comienza el beneficio de los grandes cotos auríferos del noroeste peninsular, tras la incorporación de los pueblos cántabros y astures (29-19 a.C.), que remató la conquista peninsular.

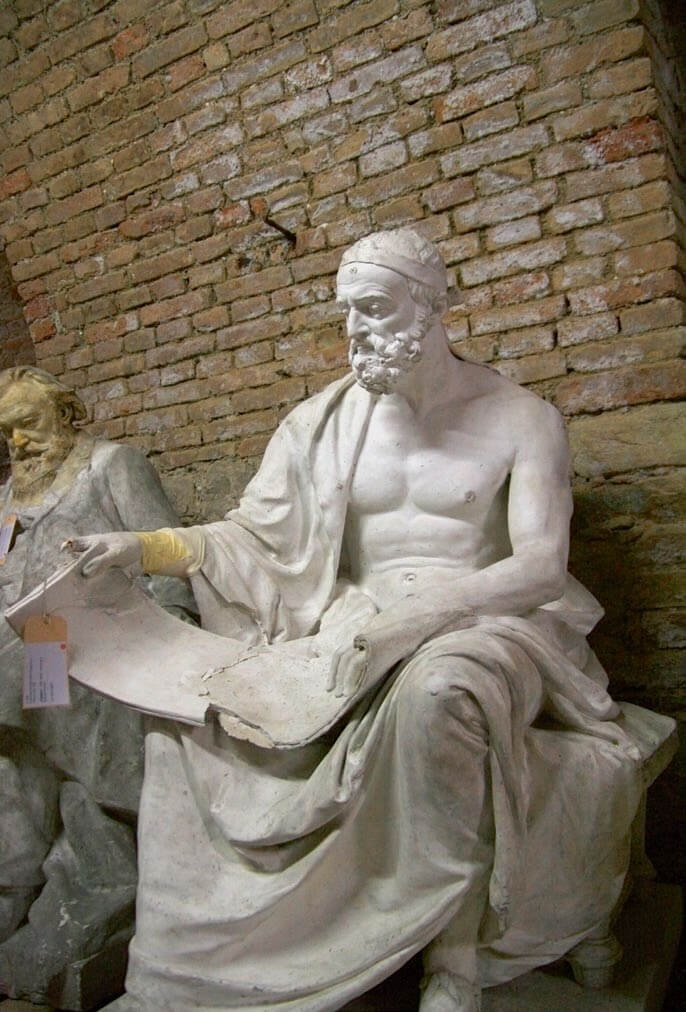

A finales del siglo I a.C., los productos hispanos habían adquirido notable fama en Roma. Estrabón, Trogo Pompeyo, Mela o Plinio enumeran las riquezas y productos de Hispania, entre los que se encuentran el vino, el trigo, el aceite, los jamones, la pesca, los metales, el lino, el esparto, la miel o los caballos.

En autores posteriores, las referencias se convierten en auténticos tópicos repetidos hasta la saciedad, una lista inacabable de productos, a menudo exageraciones sin base real. La mayor parte se refiere a la Bética y a la costa mediterránea, con esporádicas referencias al oro astur y galaico o a los caballos de las montañas septentrionales. La arqueología ha completado este panorama revelando la existencia de explotaciones agrícolas de gran envergadura destinadas a la producción de vino, aceite o cereales en regiones de la meseta, Lusitania y el valle del Ebro.

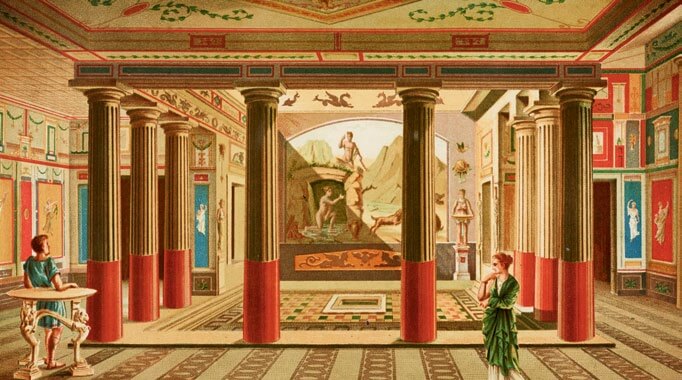

El sector agropecuario fue el más importante en Hispania durante la época romana, tal y como corresponde a una economía preindustrial. La explotación del campo gravitaba en torno a lo que conocemos como villa, unidad económica que disfruta de un territorio más o menos amplio (fundus), explotado directamente por los trabajadores del señor o cedido a colonos.

La intensificación de las nuevas prácticas agrarias logró una mejora y diversificación de los útiles agrícolas, la mayoría de los cuales han continuado usándose casi hasta nuestros días, como por ejemplo el arado. De la intensa explotación de los campos se obtenían abundantes excedentes agrícolas (cereales, vino, aceite, frutales, etc.), que se exportaban a otras zonas del Imperio y a los mercados de las ciudades hispanas.

Las favorables condiciones del clima y el suelo convirtieron la Bética, donde se cultivaba preferentemente cereal, vid y olivo, en una de las regiones agrícolas más ricas del mundo romano. La costa levantina, el valle del Ebro, la meseta y la Lusitania desarrollaron también importantes cultivos.

Cereales, vid y olivo

En todas estas zonas se dio el cultivo de cereales, principalmente trigo. En la Bética, el trigo se sembraba entre los olivos. Aunque desde el punto de vista arqueológico es muy difícil rastrear el comercio de cereal, el hallazgo de grandes campos de silos enterrados en algunas zonas de Andalucía confirma la existencia de explotaciones cerealistas que generaban grandes excedentes, lo que se ve refrendado por las fuentes literarias.

No parece existir una gran exportación de grano hacia Roma; los excedentes, salvo en ocasiones excepcionales, debieron de dedicarse al consumo interno de las ciudades hispanorromanas o al avituallamiento de las unidades del ejército estacionadas en el norte peninsular. En las zonas agrícolas menos favorecidas por el clima o el suelo se sembraba cebada.

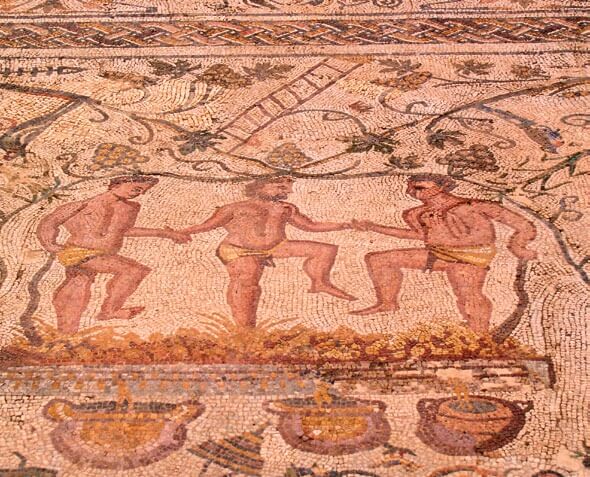

El viñedo alcanzaría asimismo una notable expansión. El valle del Betis (Guadalquivir) debió de ser una de las primeras zonas donde se implantó una explotación vinícola de calidad. Durante el reinado de Augusto se desarrollan notablemente los viñedos de la Laietania, en la zona costera barcelonesa, cuyos caldos se exportaban hacia la Galia y la propia Roma.

También alcanzaron gran renombre los vinos de la zona de Tarragona y de Lauro, en Valencia. La arqueología confirma que el cultivo sistemático de la vid se extendía hacia regiones como el valle del Ebro y la Lusitania, tanto en la costa portuguesa como en el valle del Guadiana.

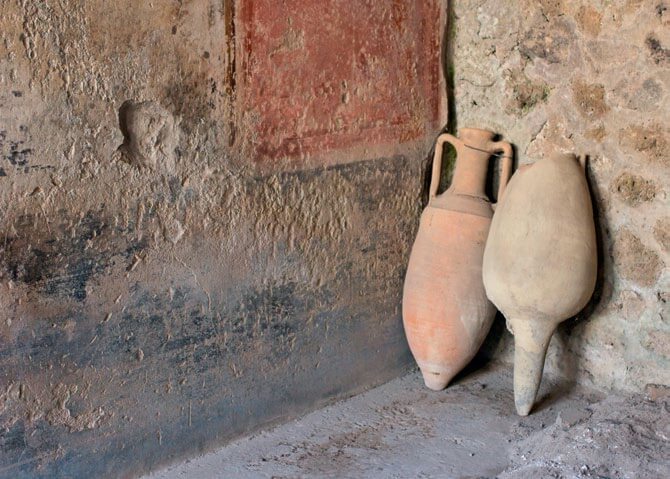

La Bética se convirtió rápidamente en la principal zona productora de aceite del Imperio. Hacia el año 20 a.C. tiene lugar una plantación sistemática de olivos en el valle del Guadalquivir, cuya producción se exporta masivamente una década más tarde. Durante varios siglos, Roma y los campamentos militares establecidos en las fronteras septentrionales, en Germania y Britania, se convirtieron en los principales destinatarios del aceite bético, cuya producción era comprada por el Estado para distribuir gratuitamente a soldados y miembros de la plebe romana.

Este producto circulaba en ánforas panzudas de grandes dimensiones (las llamadas Dressel 20), que se documentan abundantemente en las regiones receptoras. Las ánforas llevaban inscritos los sellos del productor y los controles fiscales de exportación. El aceite era transportado en barcazas de pequeño calado, desde las zonas rurales, donde se prensaba y procesaba, hasta los puertos atlánticos andaluces, donde era embarcado hacia su destino.

Otros aprovechamientos

La literatura confirma el cultivo del lino en determinadas zonas húmedas de la costa catalana y levantina (Ampurias, Tarraco y Saetabis, la actual Játiva) e incluso al sur del territorio de los astures, realizado por el pueblo de los zoelas. Se empleaba para la fabricación de telas, especialmente velas para barcos. En regiones áridas como el sudeste peninsular se recolectaba esparto, que se convirtió en la base de una industria de cordajes y calzado.

A pesar del desarrollo de la producción agraria, es posible que los terrenos cultivados representaran tan solo una mínima parte frente a las extensiones dedicadas a pastos, monte bajo o bosques, donde se desarrollan también diferentes aprovechamientos. En las regiones montañosas debían pastar grandes rebaños de ovejas y cabras, de las que se obtenía carne fresca y en salazón, y también cueros y lanas. La cría del cerdo fue importante en zonas de los Pirineos, cuyos jamones adquirieron gran fama. La crianza de toros y bueyes era célebre en el Mediodía peninsular.

En las montañas cantábricas pastaban grandes manadas de caballos de pequeña alzada, muy apreciados para los espectáculos del circo. La Lusitania y la Bética también aparecen en los textos como tierras de caballos salvajes. Asimismo se practicaba la apicultura, a veces trasladando las colmenas de un lugar a otro a lomos de cabalgaduras, tal y como testimonian las fuentes. La miel seguramente generó un comercio nada desdeñable, ya que constituía el único endulzante en época romana, si bien aún están por identificar los envases en los que se comercializaba.

Tanto las fuentes literarias antiguas como la arqueología confirman la riqueza pesquera de las costas meridionales hispanas. La explotación se centró principalmente en los atunes, que llegaban del Atlántico en su migración anual orondos y repletos de grasa, lo que los hacía especialmente sabrosos. Estrabón atribuye este rasgo a que se alimentaban de las bellotas de una encina que crecía junto al mar. Escómbridos, calamares y moluscos completaban las especies objeto de aprovechamiento.

La industria de la salazón

La pesca podía hacerse con sistemas tan sencillos como la caña y el sedal, la nasa, los arpones y todo tipo de redes, que permitían capturar grandes cantidades de pescado. Esta abundancia motivó el desarrollo de una fuerte industria de tratamiento de pescados cuyo epicentro se situaba en las costas del Estrecho de Gibraltar, prolongándose por el litoral mediterráneo y toda la fachada atlántica portuguesa hasta la desembocadura del Tajo.

La introducción de las salsas y salazones de pescado en la dieta romana en el siglo II a.C. convirtió este mercado en un voraz consumidor de dichos productos. En las factorías se procesaba todo tipo de peces en conjunto, aunque también se verifica el aprovechamiento selectivo de algunas especies de túnidos y escómbridos buscando una mayor calidad.

El pescado se aprovechaba de manera integral. La carne se salaba (salsamenta) para dar lugar a las salazones. Las vísceras y la sangre se utilizaban para fabricar la famosa salsa denominada garum. Las espinas se trituraban para fabricar harinas de pescado, empleadas como alimento de animales y fertilizante. En numerosas fábricas se conservan molinos destinados a esta finalidad.

El proceso requería una serie de piletas, de diferentes tamaños y situadas a distintas alturas, donde maceraba el pescado. Dichas instalaciones se documentan desde el punto de vista arqueológico por toda la costa meridional de la antigua Hispania. Las investigaciones de los últimos años han probado la existencia de fábricas de salazones también en las costas gallegas, e incluso en el litoral cantábrico (Gijón, Guetaria).

Explotación minera

La explotación de metales preciosos fue sin duda uno de los principales intereses económicos de Roma en la península ibérica. Estrabón afirma que en ninguna parte del mundo se daban tantos y tan excelentes minerales como en el sur de Hispania. Los cotos mineros de Riotinto (Huelva), Sierra Morena y Cartago Nova (Cartagena) fueron explotados ya antes de la llegada de los romanos. De estos distritos se obtenía abundante plata, hierro, cobre y plomo durante la época republicana.

Se practicaba una minería de rapiña, haciendo trincheras que seguían los filones más ricos. El perfeccionamiento y sistematización de los procesos de explotación, especialmente en lo relativo a las operaciones de desagüe de las minas, y la apertura de nuevos yacimientos aumentaron significativamente la producción. Esta alcanzó su punto más alto durante el siglo I, cuando la administración de las minas pasó a manos del Estado, que podía arrendar la explotación a particulares. Otros yacimientos se explotaron en los montes cantábricos, los rebordes del valle del Ebro, el noroeste peninsular, los Pirineos o las regiones lusitanas de La Serena o el Alentejo portugués.

En la vertiente norte de Sierra Morena se encontraban los yacimientos más importantes de cinabrio de todo el Imperio, de donde se extraía el minio, el mejor colorante rojo vivo o bermellón. El cinabrio se empleaba asimismo como amalgamante durante el proceso de refinamiento del oro y la plata. Su importancia era tal que las minas eran propiedad del Estado y se enviaba en bruto y sellado a Roma, donde era procesado. El principal coto minero se encontraba en Sisapo (La Bienvenida, Ciudad Real).

Durante el período republicano se explotaron algunos yacimientos de oro en el sur de la península. Sin embargo, la conquista del territorio de los galaicos durante el siglo I a.C. y, especialmente, de los astures por parte de Augusto (29-19 a.C.) puso en manos del Estado los cotos de oro más ricos de todo el Imperio, al menos hasta la conquista de la Dacia a comienzos del siglo II.

Los yacimientos auríferos del noroeste peninsular comenzaron a explotarse a gran escala a comienzos del siglo I, manteniéndose en explotación hasta mediados del siglo III. El intenso desarrollo de la minería del oro se encuentra ligado al mantenimiento de una presencia activa del ejército en esta región, cuya función sería la construcción, vigilancia, mantenimiento y control de las vías que daban salida al preciado metal.

Igualmente aportaban el apoyo técnico necesario para facilitar la importante infraestructura que precisaban las explotaciones mineras, cuyo centro se encontraba en Asturica Augusta (Astorga, León), cerca del campamento de la Legión VII Gémina, situado en León. Numerosos asentamientos de la región deben su origen a la excavación aurífera.

La explotación de los yacimientos auríferos entre el río Carrión, en el norte de Palencia, y el Bajo Duero se realizaba empleando diversos sistemas, desde la simple recogida de pepitas de oro en los ríos asturianos hasta procedimientos complejos como la ruina montium, que empleaba una elevada cantidad de mano de obra para provocar el hundimiento de montes enteros mediante la utilización de la fuerza del agua y para la posterior recogida de las partículas de oro en lavaderos.

Asimismo se explotaron diversas canteras, como las que se hallan en Borba-Estremoz (Portugal), Espejón (Burgos), Almadén de la Plata (Sevilla), Macael (Almería), Mijas (Málaga), Játiva (Valencia) o El Médol y Santa Tecla, junto a Tarragona, de las que se obtenían tanto piedra como mármol de diferentes calidades. En el territorio correspondiente a la actual provincia de Cuenca, junto a la ciudad romana de Segóbriga (Saelices, Cuenca), se extraía la llamada lapis specularis, piedra especular de yeso cristalizado en grandes láminas transparentes, utilizada como revestimiento y mencionada por Plinio.

Actividad comercial compleja

Las fuentes literarias y la arqueología confirman la existencia de fabricaciones hispanas con gran tradición, como las de bronce, cerámica, madera, cuero y piel o textiles, impulsadas partir del reinado de Augusto. Sin embargo, el desarrollo industrial se veía limitado por la existencia de un mercado no demasiado grande y por la exportación en bruto de buena parte de las materias primas.

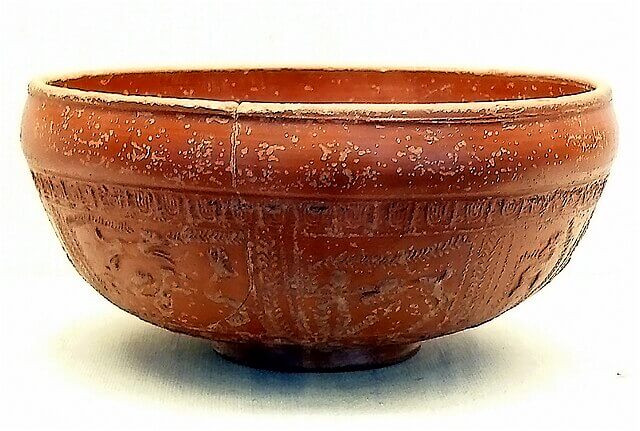

A partir del siglo I, la asimilación completa de gustos típicamente romanos determinó la creación de nuevas industrias, como la del vidrio soplado, el hueso y el marfil trabajados y, sobre todo, la cerámica. Esta era imprescindible para la fabricación de servicios de mesa y de cocina, así como para la conservación y comercialización de alimentos y la elaboración de materiales de construcción. Surgen así talleres especializados en lucernas, ánforas, cerámicas comunes y de paredes finas, tejas, ladrillos y vajilla fina, conocida como terra sigillata hispánica.

Al abordar la historia económica de la Hispania romana encontramos siempre un problema derivado de la documentación literaria y arqueológica, ya que las evidencias se concentran especialmente en la Bética y en la costa mediterránea. Por el contrario, grandes regiones como la meseta, el valle del Ebro y la Lusitania quedan oscurecidas. Así, se piensa siempre en la producción económica de las áreas hispanas mediterráneas en términos de exportación hacia mercados exteriores, pero nunca hacia el interior de las provincias hispanas.

No cabe duda de que el destino de los minerales, el aceite, el vino o las salazones era la exportación hacia los grandes centros de consumo, como Roma y el limes o frontera del Imperio. Las vías marítimofluviales facilitaban el transporte a gran escala en naves fletadas para acarrear materias primas y artículos de consumo, que cruzaban el Mediterráneo y las costas del Atlántico norte. Todo ello generó una actividad comercial compleja, en la que participaban tanto funcionarios estatales como agentes privados (mercatores, negotiatores).

Los testimonios arqueológicos, principalmente las ánforas, han permitido la reconstrucción de estas redes comerciales. Sin embargo, el aceite y el vino debieron de comercializarse asimismo en envases perecederos como odres o pellejos y toneles, que no han dejado apenas testimonios. La comercialización del cereal en sacos o serones dificulta su seguimiento arqueológico, por lo que no podemos reconstruir su recorrido comercial.

De cualquier manera, la accidentada geografía peninsular y las dificultades de transporte por vía terrestre en carros tirados por bueyes o caballerías limitaban seriamente las posibilidades comerciales. En la mayor parte de las regiones, la producción agropecuaria y artesanal debía orientarse al consumo interior, y solo ciertos productos de lujo o de elevado precio circulaban regularmente.

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: