A pesar de haber sido un factor decisivo en todos los conflictos bélicos de la historia, la trascendencia del espionaje suele pasar desapercibida, aunque fuera determinante a la hora de influir en el resultado final de una contienda. Al fin y al cabo, por razones obvias, nunca ha convenido a nadie que llamase mucho la atención. No obstante, la realidad es que, desde el mismo momento en que una tribu de nuestra especie quiso imponerse a otra en la lucha por los recursos que pudieran garantizar su supervivencia, la posesión de información confidencial que diese algún tipo de ventaja se convirtió en algo vital.

En la Antigüedad, encontramos numerosos ejemplos que revelan el papel decisivo de los espías a la hora de recabar esa información vital para derrotar a rivales o enemigos. Así lo atestiguan numerosos documentos historiográficos.

Un oficio muy antiguo

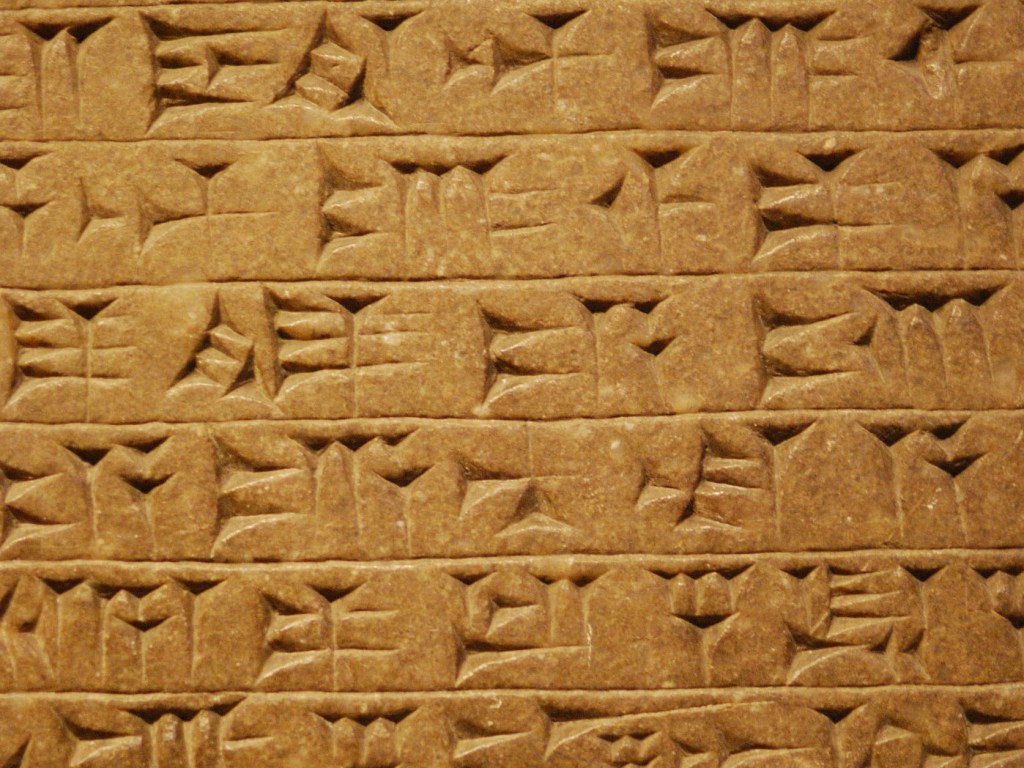

Sumerios y babilonios introdujeron la escritura en los albores de la civilización y, aunque su conocimiento estaba limitado a un círculo muy reducido de personas, ya entonces fue necesario encriptar algunos textos para evitar que secretos políticos, económicos o militares fueran conocidos por ojos no deseados. En Mesopotamia se perfeccionaron algunos de estos métodos, al mismo tiempo que se recurrió a mercaderes y exploradores para que ejercieran de espías en tierras lejanas y aportasen información relevante sobre los movimientos e intenciones de otras potencias regionales.

En el Antiguo Egipto, los faraones contaron con una amplia red de espías que les mantenían al tanto de lo que ocurría más allá de las fronteras del Imperio. Estos informadores no solo resultaron útiles para conocer los movimientos de los hititas, su principal enemigo externo; en algunos de los textos escritos legados por esta civilización encontramos referencias a la labor desempeñada por los confidentes a la hora de destapar intrigas palaciegas, un juego peligroso en el que estaba en riesgo la vida del faraón y también la de sus descendientes.

Los griegos, maestros de la criptografía

En sus guerras contra los persas, los griegos desarrollaron muchas de las técnicas de espionaje que habían usado otras culturas, con especial interés en la criptografía. Su mayor aportación en este sentido fue la escítala, un primitivo pero ingenioso instrumento que usaban los éforos, nombre que recibían los magistrados de las ciudades-Estado helenas, para cifrar sus mensajes.

El sistema consistía en dos varas del mismo grosor con varias caras, que se entregaban al emisor y al receptor de la comunicación. Alrededor de una de ellas se enrollaba una cinta de cuero o tela en la que se escribía el mensaje longitudinalmente, de tal forma que en cada cara apareciera una letra. Una vez transcrito, se desenrollaba perdiendo su sentido y se procedía a su envío; para descifrar su contenido el destinatario debía colocarla en su escítala siguiendo el mismo patrón en el que había sido escrita.

A pesar de estos avances técnicos, los espías y agentes infiltrados siguieron desempeñando un papel decisivo en las Guerras Médicas. La mítica batalla de las Termópilas, en la que el rey Leónidas plantó cara al inmenso ejército persa de Jerjes al frente de sus 300 espartanos, nos proporciona un buen ejemplo de cómo pueden influir en el resultado de un combate decisivo.

No podemos saber cuánto tiempo los espartanos, con la ayuda de sus aliados, hubieran podido resistir la embestida de las huestes del rey del Imperio aqueménida en aquel angosto paso de no haberse producido la traición de Efialtes de Tesalia, al que las fuentes identifican como un pastor conocedor de la región. Según el relato que ha llegado hasta nosotros, Efialtes reveló a los persas la existencia de una senda que les permitió rodear la posición de los griegos, todo a cambio de una promesa de riquezas que nunca se cumplió.

El testigo de la cultura griega fue recogido por el Imperio romano, que perduró a través de varios siglos gracias a las legiones, a su eficaz administración y al hábil uso de la información, que le permitía ir un paso por delante de sus enemigos. Pero en el contexto de inestabilidad política que caracterizó sus momentos más convulsos, si había alguien que debía guardarse bien las espaldas ese era el emperador de turno.

Bien sabía esto ya Julio César, quien, ante las intenciones y amenazas de sus rivales, se sirvió de una sencilla técnica para codificar los mensajes de sus espías intercambiando cada letra del texto por otra que avanzaba un número determinado de posiciones en el alfabeto.

El origen de los servicios de inteligencia

En siglos posteriores no se produjeron avances significativos en materia de servicios de inteligencia; muchas de las técnicas procedían del pasado y los espías seguían siendo insustituibles a la hora de llevar a cabo determinadas misiones. Fue con la Revolución Industrial y el advenimiento de nuevos Estados que aspiraban a convertirse en grandes potencias cuando se asistió a la aparición en escena de lo que se ha venido a llamar “comunidad de inteligencia”, término con el que se hace referencia a las agencias que, dentro del organigrama de un Estado, se dedican a recopilar información que afecte a la seguridad nacional.

La Guerra de Secesión norteamericana (1861-1865) es considerada la primera contienda en la que se desplegaron a gran escala armas, estrategias y métodos que hoy en día consideramos modernos. La Unión desplegó todo el potencial económico e industrial de los estados del norte para doblegar la rebelión secesionista del sur. Para la movilización de grandes contingentes de tropas se usó por primera vez el ferrocarril, novedosas técnicas siderúrgicas permitieron la fabricación de cañones cada vez más grandes, armas monstruosas que inspiraron la imaginación de Julio Verne a la hora de escribir su novela De la Tierra a la Luna, y en los combates navales se enfrentaron nuevos buques blindados propulsados por vapor.

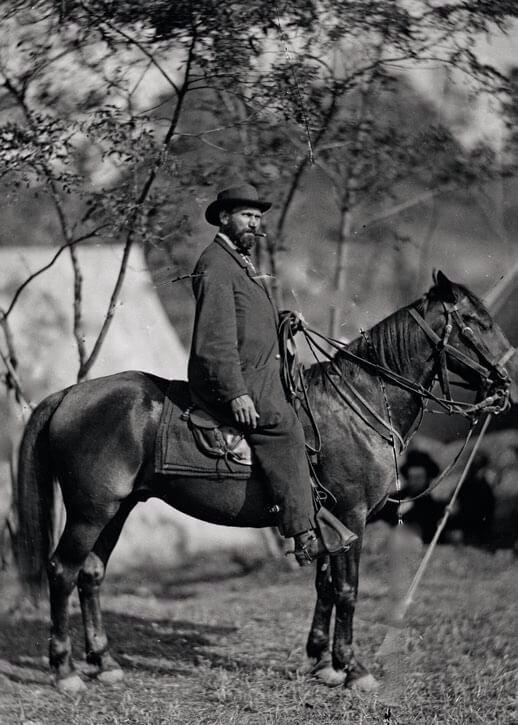

Sin embargo, los servicios de inteligencia iban por detrás de los avances en materia militar. El presidente Abraham Lincoln se enfrentó al problema de carecer de un servicio de información oficial que le permitiera conocer los planes del enemigo. Para solventarlo, tuvo que recurrir a los servicios de Allan Pinkerton, fundador de la famosa agencia de detectives que llevaba su nombre y que el cine del Oeste convertiría en icono popular, con sus famosos agentes de largos guardapolvos persiguiendo implacablemente a los forajidos.

Pinkerton era un oscuro personaje de origen escocés que, tras emigrar a Estados Unidos, fundó su agencia de detectives. Al comienzo de la Guerra de Secesión, sus contactos entre los magnates del ferrocarril, a los que sus pistoleros prestaban servicios de protección, le abrieron las puertas de la Casa Blanca. Lincoln, que hasta entonces había tenido que recurrir al empleo de espías profesionales que se vendían al mejor postor o al trabajo de patriotas bienintencionados que arriesgaban su vida por la causa, le propuso organizar los servicios de espionaje de la Unión.

El detective no dudó en aceptar la oferta del presidente y, bajo la supervisión del general George McClellan, creó el Union Intelligence Service (Servicio de Inteligencia de la Unión), una red de espionaje y contraespionaje en la que los agentes bajo sus órdenes recababan información de las fuerzas confederadas haciéndose pasar por soldados enemigos o defensores de la causa del sur.

El propio Pinkerton habría realizado algunas de estas arriesgadas misiones, actuando bajo el nombre en clave de ‘comandante E.J. Allen’. Su labor al frente de los servicios secretos de la Unión le permitió acceder al círculo cercano de colaboradores de Lincoln, pero también le hizo ganar mucho dinero: el Departamento de Guerra efectuó pagos no justificados a Pinkerton por un importe superior a 425.000 dólares, una gran fortuna para la época.

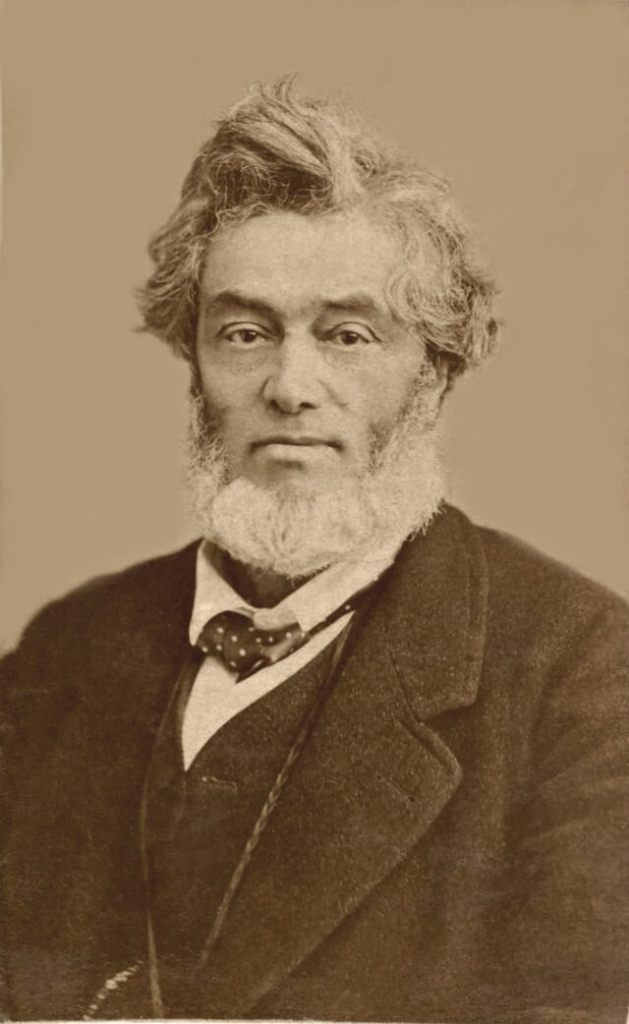

En esa misma época, Otto von Bismarck, artífice de la unificación alemana, tuvo claro que para fortalecer y garantizar las fronteras del Reich frente a sus enemigos exteriores debía establecer un eficaz servicio de inteligencia. Para conseguirlo, contó con la ayuda de Wilhelm Stieber (1818-1882), un curtido agente de policía que, al igual que Pinkerton, sabía cómo moverse en ambientes sórdidos para recabar información.

Stieber inició su carrera en la policía de Berlín mientras estudiaba leyes en la universidad. Siempre supo desenvolverse con soltura en el mundo del hampa y sus especiales cualidades le hicieron ascender rápidamente hasta convertirse en inspector de la División Criminal. Con buenos contactos en los bajos fondos, de los que obtenía información a través de numerosos confidentes, su capacidad para pasar desapercibido entre los maleantes le hizo asumir peligrosas misiones dentro de organizaciones delictivas.

Su salto al espionaje no tardó en producirse y, según afirman algunas fuentes, en 1850 se infiltró entre los exiliados alemanes que formaban la Liga Comunista para seguir los pasos de Karl Marx en Londres. Después de varios años en los que Stieber investigó a la disidencia instalada en París, acabó recalando en San Petersburgo, donde puso su talento como espía al servicio de Rusia, al mismo tiempo que actuaba como agente doble recopilando información militar, política y económica que enviaba a Alemania.

Bismarck vio en Stieber al hombre que necesitaba para llevar a cabo sus planes contra Austria y la Francia de Napoleón III. La información recogida por su agente, que en suelo enemigo se ganó la confianza de gente sencilla haciéndose pasar por un buhonero que recorría los pueblos donde estaban acuarteladas las guarniciones austríacas, permitió la victoria del ejército prusiano en la batalla de Sadowa.

Antes del estallido de la Guerra Franco-Prusiana, Stieber organizó en territorio francés una vasta red de espías que recogió una ingente cantidad de datos que ayudaron a derrotar a las fuerzas de Napoleón III. Se cuenta que, durante las negociaciones de paz celebradas en el Palacio de Versalles, el as de espías a las órdenes de Bismarck se hizo pasar por ayudante de cámara de Jules Favre, político republicano al frente de la delegación francesa. Bajo su convincente disfraz, Stieber tuvo acceso a la documentación reservada que manejaba el político francés, información que permitió al canciller prusiano contar con la ventaja de conocer de antemano las intenciones de su rival para adelantarse a los acontecimientos.

La temible Ojrana rusa

En este repaso por los principales agentes y servicios de inteligencia que despuntaron en el último cuarto del siglo XIX no podía faltar la Ojrana, organización de infausto recuerdo al servicio de los zares. Fue creada en 1866 (tras el intento de asesinato del zar Alejandro II) dentro de la policía –del cuerpo especial de gendarmes– y como parte del Ministerio de Interior (MVD). De ahí que esta organización, secreta, estuviera formada por agentes seleccionados de la nueva promoción de la policía, que se infiltraron en los grupos revolucionarios anarquistas y socialistas que planeaban acabar con la dinastía Románov (Josef Stalin podría haber sido un agente infiltrado en el Partido Bolchevique).

Puesto que su misión principal era velar por la seguridad de la familia imperial, denunciaban, controlaban, detenían y, a veces, ejecutaban a los subversivos contra el poder zarista. Operaban infiltrándose como topos o agentes provocadores en los grupos revolucionarios, manteniendo así informada a la oficina central de los planes de actividad e incitando a los combatientes a realizar acciones infructuosas, desesperadas o impopulares.

Gran parte de las organizaciones revolucionarias contaban con sedes fuera de Rusia, así que la Ojrana estableció una amplia red de espías en los países europeos en los que habían encontrado refugio destacados opositores y dispuso de numerosos agentes a lo largo de Europa, especialmente en París. Muchos de los hombres y mujeres al servicio de esta organización consiguieron infiltrarse entre los revolucionarios, algunos de los cuales trabajaban para otras potencias con el objetivo de desestabilizar a Rusia.

Los prisioneros solían ser entregados a la justicia y posteriormente ejecutados o enviados a campos de trabajo en la lejana Siberia, conocidos como kátorgas. Sin embargo, bajo circunstancias especiales, los agentes podían llevar a cabo ejecuciones sumarias y torturas. Entre los siniestros métodos usados por la Ojrana se incluían el secuestro, la tortura en centros clandestinos y los asesinatos selectivos, modos de actuar que no han pasado de moda entre la comunidad de inteligencia, pero que a ellos les valió una triste fama.

Cuando el régimen zarista cayó en 1917 con la Revolución bolchevique, ya no tenía sentido la Ojrana creada por los zares, pero los bolcheviques la reconvirtieron y utilizaron para su causa. Se multiplicaron los agentes y se cambió el nombre por el de Tscheka, en 1920 por el de GPU y posteriormente por el de NKVD (Comisión del Pueblo para los Negocios Internos).

Esta última controlaba los campos de concentración (idea de Lenin que vivió su apogeo con Stalin), cuya finalidad era doble: controlar a los oponentes al régimen y servir de mano de obra barata. De la extinta NKVD surgiría el famoso KGB, con un poderoso ejército de 175.000 miembros: el mayor servicio secreto de la historia.

La prueba de fuego del espionaje clásico

La Primera Guerra Mundial marcó un antes y un después en el espionaje. La escala global del conflicto obligó a las potencias beligerantes a desplegar ingentes recursos humanos y materiales en el campo de batalla. De la misma forma, se desarrollaron rápidamente nuevas tecnologías que mejoraron los sistemas de recogida de información sobre los movimientos del enemigo, al mismo tiempo que los servicios de inteligencia alcanzaron un elevado grado de profesionalización y sofisticación.

El teléfono y la radio permitieron conocer el desarrollo de los acontecimientos en tiempo real, pero también se revelaron vulnerables ante las escuchas, por lo que se hizo necesario perfeccionar los métodos de encriptación. Un buen ejemplo de las consecuencias de este riesgo lo representa el telegrama enviado por Arthur Zimmermann, ministro alemán de Asuntos Exteriores, al conde Heinrich von Eckardt, embajador del gobierno de Berlín en México.

El texto contenía instrucciones sobre cómo debía transmitir a las autoridades mexicanas una propuesta de alianza secreta contra su poderoso vecino del norte. Los alemanes pretendían explotar el sentimiento antinorteamericano que reinaba en el país y a cambio ofrecían ayuda militar y financiera para que México pudiera recuperar la soberanía sobre Texas, Nuevo México, Arizona y California, territorios arrebatados por Estados Unidos.

El comprometedor telegrama fue interceptado por los británicos y descifrado por los especialistas criptográficos que integraban la Room 40 (Habitación 40), una unidad de la Inteligencia Naval. Su contenido fue compartido con los norteamericanos en una rocambolesca operación con la que los británicos pretendían mantener en secreto que eran capaces de interceptar las comunicaciones alemanas.

Al margen de ocasionar un grave conflicto diplomático que a punto estuvo de provocar que Estados Unidos entrase en la guerra antes de tiempo, este incidente puso en evidencia la importancia de mantener el secreto de las comunicaciones confidenciales.

Sin abandonar el plano de las innovaciones tecnológicas, el desarrollo de la aviación experimentó un gran avance durante la Gran Guerra. Lo que en un principio había sido un arma denostada por los mandos militares pronto reveló su enorme potencial como útil instrumento para saber qué se ocultaba por detrás de las líneas enemigas. Cuando su presencia se hizo incómoda en los cielos, se desarrolló la aviación de caza para derribarlos.

Desde el punto de vista del factor humano, los países europeos neutrales se convirtieron en auténticos nidos de espías donde se libró otra batalla silenciosa, que no por ello dejó de ser decisiva. En España, agentes de los dos bandos enfrentados en la Guerra Civil controlaban los movimientos del adversario con la ayuda de confidentes locales.

Uno de estos espías fue Wilhelm Canaris, joven marino que se convertiría luego en jefe de la Abwehr (el servicio de inteligencia militar alemán durante la época nazi) y que, a través de la cobertura que le proporcionaba su embajada en Madrid, recogía informes sobre el tráfico de buques enemigos por el Mediterráneo y el estrecho de Gibraltar, información de gran utilidad para los sumergibles alemanes.

En el período de entreguerras y durante la Guerra Civil española, los servicios de inteligencia de los totalitarismos ideológicos europeos tuvieron ocasión de perfeccionar sus técnicas de espionaje. Los comunistas rusos ejercieron gran influencia en el Servicio de Información Militar (SIM) dependiente del gobierno de la Segunda República, mientras que los nazis asesoraron y suministraron información al Servicio de Información y Policía Militar (SIPM) dependiente del bando sublevado, organización que se jactaba de tener más de 30.000 agentes, confidentes y quintacolumnistas entre sus filas.

La experiencia adquirida en estos conflictos fue de gran valor para ambos bandos en la Segunda Guerra Mundial. Los aliados se enfrentaron con éxito a retos como descifrar el código utilizado por los japoneses o desentrañar los secretos de la máquina Enigma –suministrada, por cierto, por los alemanes al bando franquista en la Guerra Civil española–, misión completada gracias a los esfuerzos de los expertos británicos de Bletchley Park dirigidos por el matemático Alan Turing.

Al término de la guerra, muchos de los que habían sido enemigos pusieron sus conocimientos y contactos al servicio de las agencias de inteligencia occidentales en la pugna secreta que se mantuvo durante la Guerra Fría, auténtica edad de oro del espionaje.

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: