En los años finales de la Edad Media, los Reyes Católicos, sumidos en el problema converso –motivado por las sospechas de que los hebreos convertidos al cristianismo seguían judaizando en secreto–, pusieron en marcha, en 1478, uno de sus proyectos estrella: la Inquisición española.

Una pieza clave de este proyecto se encontró en el monasterio dominico de Santo Tomás de Ávila, sede del Tribunal de la Inquisición. Su prior, fray Tomás de Torquemada (1420-1498), dirigió con mano de hierro, desde su posición de inquisidor general de Castilla y Aragón, los destinos de la institución en sus primeros años de vida.

Entre las iniciativas impulsadas por el inquisidor general estuvo el proyecto iconográfico para el monasterio de Santo Tomás que encomendó a Pedro Berruguete, uno de los más afamados pintores castellanos del momento, quien, a partir de la novedosa mirada de flamencos e italianos, dio forma, a inicios de la década de 1490, a tres retablos sobre la historia de la orden dominica.

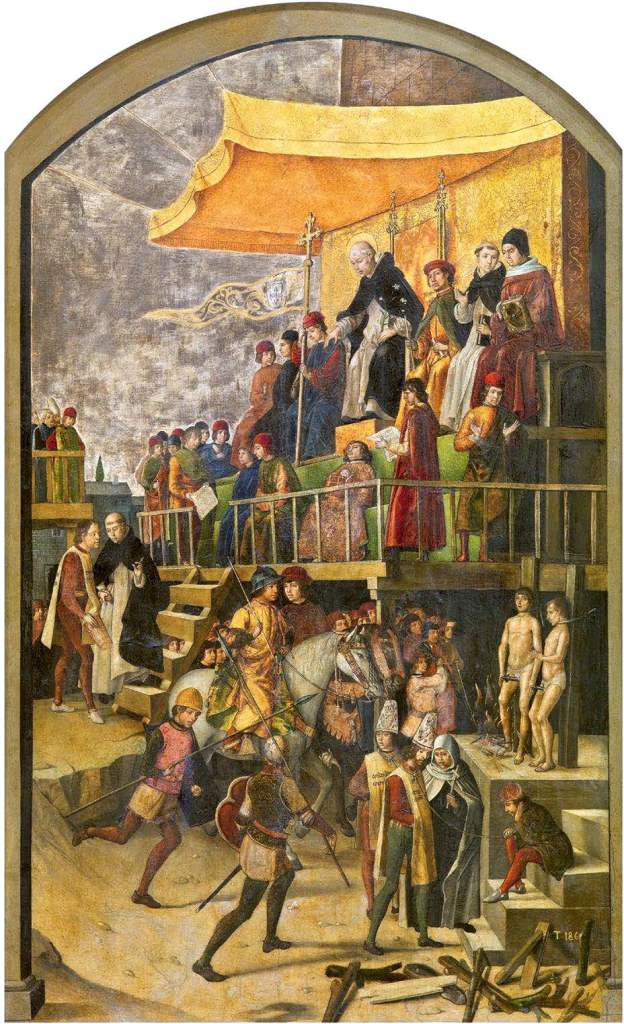

Una de aquellas tablas salidas del pincel de Berruguete sería Santo Domingo presidiendo un Auto de Fe, que hoy se conserva en el Museo Nacional del Prado. La tabla nos muestra a Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de Predicadores o de Santo Domingo, sereno y bajo un dosel dorado, absolviendo al cátaro Raimundo de Corsi el Gordo, mientras que a sus pies, por debajo del gran estrado de madera desde el cual el futuro santo preside la escena, otros dos cátaros desnudos, casi impasibles, arden en una hoguera.

La escena recreada en el cuadro, que transcurre en el sur de Francia entre 1215 y 1221, nos traslada sin embargo, como en un juego de espejos, a la Castilla de finales del siglo XV, cuando la Inquisición, bajo el control de Torquemada, buscó aliento e inspiración para su magno proyecto de lucha contra la herejía criptojudía en la misión de conversión que, casi trescientos años antes, dos castellanos – Diego de Acebes, obispo de Osma (Soria), y su compañero Domingo de Guzmán– habían emprendido frente a los albigenses en el Languedoc francés.

En busca de una princesa danesa

Volviendo a unos años antes de aquella misión, por entonces el rey Alfonso VIII de Castilla (1155-1214) albergaba el proyecto de casar a su hijo Fernando con una doncella noble de las Marcas, región que se ha venido identificando habitualmente con el reino de Dinamarca. Como era lo preceptivo en el siglo XIII –y lo seguiría siendo en lo que restaba de Edad Media–, la misión de negociar el acuerdo recayó sobre uno de los grandes eclesiásticos del reino: el obispo de Osma, Diego de Acebes, quien llevaría en su viaje a uno de los canónigos de la catedral, Domingo de Guzmán.

El obispo Diego de Acebes había nacido en algún momento de la primera mitad del siglo XII y, aunque no es mucho lo que sabemos de él, debió de ser probablemente un entusiasta de la Orden del Císter, a la que el destino le uniría, en sus últimos años de vida, en la lucha frente a la herejía. Su compañero, Domingo, más joven, había nacido en 1170 en Caleruega (Burgos), en el seno de una familia de la pequeña nobleza castellana.

En su viaje hacia Dinamarca, que tendría lugar entre finales de 1203 y principios de 1204, Diego y Domingo pasaron por Toulouse, en la región del Languedoc en el sur de Francia, en donde entraron en contacto, por primera vez, con una nueva realidad: el movimiento religioso de los cátaros o albigenses, que se había extendido rápidamente por algunas regiones europeas.

De forma en principio similar a las pretensiones religiosas que Diego y Domingo albergaban, este movimiento buscaba purificar la Iglesia, aunque, en su apasionamiento, los cátaros habían acabado desbordando la ortodoxia para caer del lado de la herejía. Allí, en Toulouse, Diego y Domingo pudieron tomar por primera vez conciencia de la gravedad de la situación, aunque poco pudieron hacer, embarcados como estaban en la misión de conseguir una princesa para el heredero de Castilla.

El nuevo viaje a Dinamarca

Cerrado el acuerdo matrimonial y de vuelta a Castilla, Diego y Domingo fueron pronto enviados en una segunda misión diplomática a Dinamarca, a finales de 1205, con el objetivo esta vez de traer, a través de un largo recorrido, a la princesa a la Península. Sin embargo, para cuando los castellanos llegaron a la corte danesa, la princesa había fallecido.

Frustrados por no poder culminar la misión que el rey de Castilla les había encomendado, los prelados aprovecharon su viaje por Europa para dirigirse primero a Roma, donde parece ser que, a inicios de 1206, expusieron sin éxito al papa su deseo de evangelizar a los cumanos, paganos asentados más allá de Italia. Tras abandonar la corte pontificia, continuaron su ruta hacia Borgoña, en el centro de Francia, donde se encontraba la casa madre de la Orden del Císter, la abadía de Cîteaux, en la que el obispo de Osma tal vez fue admitido como hermano espiritual de la orden.

De camino a la Península, hacia mayo de 1206 y a su paso por Montpellier, en el sur de Francia, Diego y Domingo debieron de entrar en contacto, quizá atendiendo a la petición previa del papa, con los legados pontificios y un grupo de doce abades cistercienses que, siguiendo los pasos del más famoso de los monjes del Císter, Bernardo de Claraval, habían asumido –como este hiciera en 1145– la lucha contra la herética doctrina cátara.

Se trataba del comienzo de una nueva misión para Diego de Acebes y Domingo de Guzmán, abocados a partir de ese momento a librar la batalla contra los albigenses a través de la palabra, en un momento en el que la Iglesia todavía apostaba por la confrontación doctrinal y el diálogo para atraer a los herejes al camino recto.

La misión de convertir a los herejes

Sobre el terreno, el obispo y el canónigo de Osma descubrieron que en la riqueza de la que hacían gala algunos de los abades del Císter estaba la causa de su fracaso. Frente a los cátaros, Diego y Domingo comprendieron enseguida que había que hablar el lenguaje de la humildad, de la sencillez y de la pobreza, que había dado forma a algunas líneas de los Evangelios y a las primeras predicaciones; aquellas mismas que habían permitido ganar para el cristianismo a un Imperio romano hasta entonces protegido por los dioses paganos.

Desde Fanjeaux, los agentes del papa lideraron, utilizando las mismas armas que los cátaros, una predicación itinerante que los llevó por todo el sur de Francia (Narbona, Toulouse, Béziers, etc.) a lo largo de los años 1206, 1207 y 1208; predicación en la que, junto a algunos compañeros castellanos, se distinguirían el abad cisterciense Arnaud y los monjes Raoul y Pierre de Castelnau.

En su deambular por el Mediodía francés, las predicaciones alternaban con debates en los que participaban los herejes, como el celebrado en Servian, cerca de Béziers, en el verano de 1206, en el que Domingo polemizó con el cátaro Teodorico; o aquel que, al año siguiente, tuvo lugar en Pamiers, celebrado en el gran salón del castillo del conde de Foix y que enfrentó a los obispos de Osma, Toulouse y Conserans con los cátaros y los valdenses, otro de los movimientos heréticos que habían arraigado en la región. En este se atrevió a participar Esclaramunda, hermana cátara del conde, no sin el rechazo de uno de los sacerdotes católicos, Esteban de Metz, quien, tras su intervención, le aconsejó: “Vuelve a tu hilado, no te corresponde a ti hacer discursos en esta compañía”.

La ordalía de Montréal

En 1207, en Montréal –en el sur de Francia, cerca de Carcasona–, tendría lugar a lo largo de quince días una de aquellas famosas disputas entre los defensores de la doctrina ortodoxa católica y los albigenses (aunque la tradición dominicana acostumbra, sin embargo, a situarla en una localidad próxima a Fanjeaux).

Del lado católico, Domingo de Guzmán, Diego de Acebes y los legados pontificios Raoul de Fontfroide y Pierre de Castelnau; del lado albigense, algunos de los más relevantes miembros de la jerarquía herética, con el diácono Arnaud Hot, el futuro obispo cátaro Benoît de Termes y Guilhabert de Castres al frente. En la controversia se confrontaron razones y argumentos a favor de una y otra doctrina, partiendo, para la defensa de la ortodoxia, de un pequeño tratado escrito por Domingo de Guzmán.

Ante la incapacidad para determinar un claro ganador de la controversia, se decidió poner en manos de Dios la declaración del vencedor. Para ello, como sería habitual a lo largo de la Edad Media, se arrojó al fuego el tratado albigense junto al redactado por Domingo, sometiendo así los textos a la ordalía o juicio de Dios. Según una tradición de la Orden de Santo Domingo recogida por el dominico Jordán de Sajonia, mientras el tratado albigense era consumido por las llamas, el texto del canónigo de Osma resultó expulsado del fuego, como expresión inequívoca del apoyo divino a la doctrina defendida por Domingo de Guzmán.

Muere Diego de Acebes

Pocos meses después, en septiembre de 1207, Diego de Acebes tuvo que volver a la Península, donde su sede episcopal requería su presencia, mientras Domingo permanecía en el sur de Francia con el fin de convertir a los cátaros. Allí, como señalaría años después Guillermo Peyre, uno de los testigos que participó en su proceso de canonización, Domingo “fue perseguidor de los herejes, contrariándolos en todas las cosas que podía con su predicación y con sus disputas”.

Aunque el obispo de Osma tenía en mente volver a Francia, la carga del viaje acabaría provocando su muerte en el Burgo de Osma a finales de ese mismo año, al tiempo que parte de los monjes y clérigos del Císter al servicio de Domingo regresaban, agotados, a sus iglesias y monasterios.

Solo frente a la herejía

Domingo de Guzmán asumía de este modo, casi en solitario, la misión de convertir a los herejes desde Prouilhe, situado a medio camino entre Fanjeaux y Montréal, donde había fijado su residencia.

El entorno de Prouilhe todavía conserva, a pesar del paso de los siglos, la memoria de Domingo. Aquí y allá, distintos hitos marcan el lugar donde, según la tradición, el futuro santo obró el milagro de la tormenta cuando, al hacer la señal de la cruz, consiguió detener las lluvias que amenazaban con echar a perder las cosechas; o el punto en el que se desarrolló el milagro de las espigas sangrantes, cuando varios albigenses, sin respetar el día de fiesta, rechazaron seguir la exhortación de Domingo de honrar a Dios a través del descanso y vieron cómo la sangre corría por sus manos; o el paraje donde unos albigenses asaltaron a Domingo de Guzmán, con el fin de matarlo.

En esa ocasión, el canónigo de Osma, marcando el camino de su futura santidad, habría invitado a los herejes a darle una muerte cruel y violenta que lo convirtiera en mártir. Para ello no habría dudado, según lo cuenta Jordán de Sajonia, en decirles: “Os pido que me arranquéis los ojos y abandonéis así mi tronco bañado en sangre, acabando con todo para que el martirio prolongado me alcance mayor corona”.

La Cruzada Albigense

La solución al problema albigense, empero, no acababa de llegar a través de la predicación, y la situación poco a poco se degradaba. Ante todo, los acontecimientos se iban a ver desbordados el 15 de enero de 1208 por el asesinato, a orillas del Ródano y en un ambiente prebélico, del legado papal Pierre de Castelnau a manos de un escudero de la casa del conde Raimundo VI de Toulouse, quien había abrazado el catarismo pero negó cualquier implicación.

Desde ese momento, la Cruzada predicada por el papa Inocencio III se fue abriendo paso como una idea aceptable. Dirigidas hasta ese momento contra paganos y musulmanes, esta iba a tener como objetivo a los herejes cátaros, que serían brutalmente sometidos a la espada y el fuego purificador de las hogueras.

La Cruzada albigense tendría uno de sus puntos culminantes en la batalla de Muret (1213), que supuso la derrota militar de los cátaros a manos del cruzado Simón de Montfort, con quien Domingo debió de mantener una relación de cercanía. Si bien algunas tradiciones de inicios del siglo XIV suponen que Domingo, en ese momento párroco de Fanjeaux, habría formado parte de los clérigos presentes en la batalla, no hay constancia histórica de ello.

Aunque la Cruzada albigense oscureció la campaña de apostolado, Domingo de Guzmán pudo continuar a pequeña escala la predicación con el apoyo del papa y especialmente de Fulco, obispo de Toulouse, quien en 1215 nombraría a Domingo y a sus seguidores predicadores oficiales de su diócesis “queriendo extirpar la herejía, desterrar los vicios, enseñar a los hombres las reglas de la fe y formarlos en las buenas costumbres”, como señalaría la carta de nombramiento.

El sueño del papa Inocencio III y la visión de Juana de Aza

La intensa actividad del canónigo de Osma y sus seguidores en estos años culminaría en la aprobación del movimiento encabezado por Domingo de Guzmán bajo la forma de una nueva orden religiosa: la Orden de Predicadores, más conocidos como dominicos. El viaje de Domingo y el obispo Fulco a Roma en 1215, en el marco del IV Concilio de Letrán, que buscaba de nuevo reformar la Iglesia, les permitió exponer al papa Inocencio III su labor en el sur de Francia. Aunque la propuesta fue recibida inicialmente con frialdad, la solicitud culminó al año siguiente con la aprobación de la orden de la mano de su sucesor, el pontífice Honorio III (papa entre 1216 y 1227).

Este cambio de actitud sería explicado más tarde, en la Legenda Sancti Dominici del italiano Constantino de Orvieto, como el resultado de una revelación divina que había mostrado en sueños a Inocencio III cómo la basílica de San Juan de Letrán, sede del obispado de Roma, comenzaba a derrumbarse mientras la espalda de Domingo, apoyada sobre uno de los muros, la salvaba de la ruina.

Con la aprobación de la orden, cobraba sentido igualmente la visión que la madre de Domingo, la beata Juana de Aza, había tenido cuando, embarazada de Domingo, un perro que portaba una tea encendida en la boca había salido, entre las brumas del sueño, de su vientre, incendiando el mundo; premonición, supuestamente, del papel que aquel niño a punto de nacer tendría en la “iluminación” de la Iglesia.

Nuevos tiempos, nuevos métodos

Los tiempos habían cambiado y la nueva orden estaría llamada, gracias a su sólida formación teológica, a jugar un papel destacado frente a la herejía en el nuevo sistema que la Santa Sede, muerto ya Domingo de Guzmán en 1221, estaba poniendo en marcha; un sistema basado no ya en la predicación, sino en la investigación y el castigo.

Un procedimiento extraordinario para buscar y condenar a los herejes, controlado, al margen de los obispos, por el papado en colaboración con el poder civil, convertido en ejecutor de las penas capitales: había nacido la Inquisición pontificia, que actuaría en el Languedoc desde abril de 1231 y que acabaría por universalizarse en la cristiandad en los años venideros, retomando, con otros métodos, el objetivo que, años atrás, Diego y Domingo habían perseguido de acabar con la heterodoxia.

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: