Alemania e Italia combatieron en bandos opuestos en la Primera Guerra Mundial, pero llegada la paz experimentaron un mismo sentimiento de humillación que fue determinante en la génesis de dos de los fenómenos más significativos del período de entreguerras: el fascismo y el nazismo.

En 1915, Italia abandonó a sus antiguos aliados de la Triple Alianza –Austria y Alemania– y entró en la guerra del lado de la Entente –Francia, Inglaterra y Rusia– a cambio de importantes promesas territoriales contenidas en un acuerdo secreto, el Pacto de Londres (se les adjudicarían zonas del Imperio austrohúngaro de habla italiana y gran parte de la costa dálmata).

La Conferencia de París, sin embargo, estuvo dominada por Estados Unidos, Inglaterra y Francia, las tres grandes potencias, y las pretensiones italianas se vieron insatisfechas. Obtuvieron el Trentino y poco más, se supone que debido a su pobre desempeño militar. Pero, entre muertos, heridos y prisioneros, Italia había sufrido más de dos millones de víctimas. También había conseguido alguna victoria decisiva, como la Batalla de Vittorio Veneto (octubre-noviembre de 1918), por lo que semejante trato fue vivido como una afrenta. El principal negociador italiano, el primer ministro Orlando, se negó a firmar el Tratado de Versalles y hubo de dimitir.

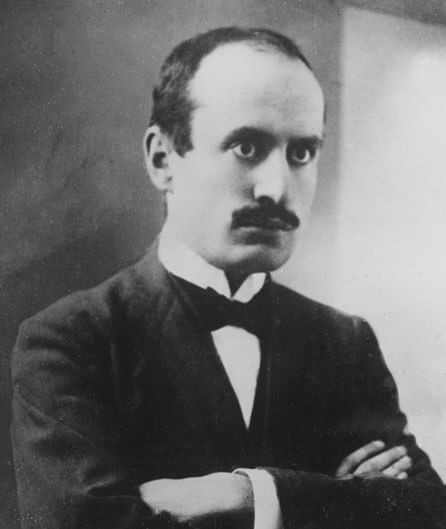

La década de los veinte, por tanto, empezó en Italia de forma convulsa. A la enorme desilusión colectiva se sumaron los miles de veteranos de guerra desocupados, las huelgas en las fábricas y el terror de la burguesía y los industriales a un contagio de la reciente Revolución bolchevique. Era el caldo de cultivo perfecto para que surgiese un movimiento ultranacionalista, como bien supo ver y aprovechar un antiguo socialista desencantado: Benito Mussolini.

Irrumpe la violencia política

En 1919, Mussolini fundó los Fasci Italiani di Combattimento, grupos paramilitares que se dedicaban a enfrentarse a la izquierda con extrema violencia, a dar palizas y a tomar al asalto instituciones democráticas –sobre todo, ayuntamientos– cuando los resultados electorales no les satisfacían. Los fasci fueron el germen del Partido Nacional Fascista (1921), que contó con el apoyo de un poder económico temeroso de las tentaciones revolucionarias que mostraba gran parte de la sociedad (obreros, campesinos, sindicatos…). El fascismo impuso así una estrategia de desestabilización que al año siguiente culminó en un golpe de Estado.

A finales de octubre de 1922, Mussolini convocó la Marcha sobre Roma con la exigencia de que se les entregase el poder a él y a su partido. El día 28 llegaron a la capital unos 25.000 fascistas armados, mientras otros muchos tomaban posiciones estratégicas en el resto del país –había unos 200.000 Camisas Negras–.

Era una demostración de fuerza bajo la cual subyacía la amenaza de una guerra civil. El primer ministro, Luigi Facta, intentó desactivar el golpe declarando el estado de sitio, pero el rey Víctor Manuel III se negó a ratificarlo y, en su lugar, con la excusa de evitar un enfrentamiento armado, le encargó a Mussolini la formación de un nuevo gobierno con plenos poderes para “restablecer el orden”.

Durante dos años el sistema conservó una cierta apariencia de legitimidad, con Parlamento, elecciones y prensa libre, pero el camino hacia un radical autoritarismo quedaba claro en decisiones como la integración de los Camisas Negras en las Fuerzas Armadas y la aprobación de una ley electoral a medida. En las elecciones de 1924, los Camisas Negras intimidaron impunemente a la oposición y Mussolini venció con el 65% de los votos. El líder del Partido Socialista, Giacomo Matteotti, denunció fraude en los comicios y, a los pocos días, fue secuestrado y asesinado.

Este episodio marcó el paso a una dictadura ya sin disimulos. El 3 de enero de 1925, Mussolini asumió ante el Parlamento su responsabilidad sobre “todo lo sucedido” –aunque no quedó claro si había sido él el instigador del asesinato– y se acomodó en su papel de dictador. Ese año y el siguiente fueron los de la promulgación de las Leyes Fascistísimas, que anulaban todas las libertades básicas: se prohibían los partidos y sindicatos, así como los derechos de reunión y manifestación, se acababa con la libertad de prensa, se restablecía la pena de muerte para delitos políticos y se creaba un tribunal que, con una simple decisión administrativa, mandaba al exilio interno a personas no afines al régimen (este destierro lo sufrieron Gramsci, Pavese y Carlo Levi, entre otros).

En abril de 1926, en Cannes, un grupo de quince Camisas Negras mató de una paliza al periodista Giovanni Amendola, que había denunciado la responsabilidad de Mussolini en el “asunto Matteotti”. Italia se había convertido en una feroz dictadura que, en contra de lo que alguna vez se ha querido pretender, no tenía nada de benévola.

La complicada paz alemana

El caos que vivió Alemania tras la Primera Guerra Mundial fue muy superior al italiano. La República de Weimar nació en medio de una suerte de guerra civil que duró varios meses y en la que la socialdemocracia, que se encontró de pronto en el poder, no dudó en apoyarse en los Freikorps –grupos paramilitares que luego se convertirían en los Camisas Pardas nazis– para reprimir a sangre y fuego movimientos revolucionarios como el Levantamiento Espartaquista y la República Socialista de Baviera.

Todo esto mientras en París se negociaban e imponían las onerosas reparaciones de guerra que habría que pagar a los aliados y en Weimar se diseñaba una Constitución impecablemente democrática. A la vez, la ultraderecha, encabezada por el general Ludendorff, lanzaba el llamado “mito de la puñalada por la espalda”, según el cual la guerra no se había perdido en el campo de batalla –si es que de verdad se había perdido, cosa que también negaban–, sino por la traición de judíos, liberales e izquierdistas dentro del propio Imperio alemán, una idea que luego sería ampliamente aprovechada por el nazismo.

El Tratado de Versalles fue recibido en Alemania como una humillación. Primero porque obligaba a los alemanes a asumir toda la responsabilidad por la guerra y luego porque les imponía el pago de unas sanciones que muchos, incluso entre los vencedores, consideraban escandalosamente altas. Como reacción a esa ofensa surgió un ultranacionalismo del que en 1919 salió el Partido Obrero Alemán, transformado solo un año más tarde en el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán. Hitler, que había ingresado en el movimiento en la primera hora, se convirtió en 1921 en su líder indiscutible gracias a sus dotes oratorias: capacidad de convicción, teatralidad, mesianismo; carisma, en definitiva.

Ese minoritario nacionalsocialismo que nacía en Múnich tenía mucho en común con el fascismo italiano. A la estudiada gestualidad de ambos líderes –en ciertos aspectos tan similar y que hoy parece de broma, pero que entonces causaba furor– se unían la indignación por Versalles, las apelaciones a recuperar el orgullo nacional, el odio al marxismo y el desprecio por la democracia parlamentaria. Hitler añadía un feroz antisemitismo, elemento ausente en Italia.

Fracaso en Múnich

El fascismo mussoliniano fue en gran medida el modelo del nacionalsocialismo, como se vio en el Putsch de Múnich –9 de noviembre de 1923–, el golpe de Estado fallido para el que Hitler se inspiró en la Marcha sobre Roma. Pero la intentona fracasó por diversos motivos –mala planificación, errores, traiciones, falta de apoyo– y Hitler, después de considerar brevemente la idea del suicidio, acabó en la cárcel (eso sí, en situación de privilegio y por poco tiempo, lo cual es revelador), donde se dedicó a dictarle Mein Kampf a su secretario personal, Rudolf Hess.

El Putsch de Múnich coincidió con el apogeo de la devastadora hiperinflación alemana, en un año de enorme inestabilidad en el que Francia había ocupado por la fuerza el Ruhr debido a los impagos de las reparaciones de guerra. Pero entre octubre y noviembre empezó a introducirse el Rentenmark (luego sustituido por el Reichmark), que acabó con la inflación, y a mediados de la década Alemania empezó a recuperarse. A esto contribuyeron también el Plan Dawes (1924), que restructuró el pago de la deuda, y los Acuerdos de Locarno (1925), por los que Alemania empezó a normalizar las relaciones con sus vecinos.

Tras un año en la prisión de Landsberg, Hitler salió a la calle y se encontró con un país distinto, en el que los conflictos que habían alimentado el nacionalsocialismo habían perdido peso. La inflación estaba controlada, los franceses se habían retirado del Ruhr y la situación general empezaba a mejorar. Tuvo además que recuperar las riendas del partido y neutralizar los desafíos a su liderazgo, en particular el de Gregor Strasser –años después, lo haría matar en la Noche de los Cuchillos Largos–.

Hitler comprendió también que se imponía un cambio de estrategia: puesto que el golpe no había funcionado, debía ser paciente, esperar y utilizar las propias armas de la democracia para acabar con ella. Se inició así una suerte de travesía del desierto que duró toda la segunda mitad de la década. El Partido Nazi, que no pudo participar en las elecciones de mayo de 1924 por estar ilegalizado, obtuvo solo 810.000 votos (2,63%) cuatro años más tarde (mayo de 1928).

Pero de pronto llegó una oportunidad: Hitler lo vio claro y no la dejó escapar. Se llamó Crac de 1929. En las elecciones al Reichstag de 1930, el Partido Nazi experimentó una subida meteórica –de 12 a 107 escaños– y, en las dos citas electorales de 1932, se situó como el primer partido de Alemania. En enero de 1933, en medio de una crisis que había traído al país seis millones de parados, Hitler consiguió al fin ser nombrado canciller.

A diferencia de lo sucedido en Alemania, en la segunda mitad de la década de los veinte el fascismo gozó en Italia de muy buena salud. El Duce contaba con el apoyo mayoritario de la población y lanzaba campañas populistas –Batalla del Trigo, Batalla Demográfica– y programas de obras públicas –autopistas, electrificación de los trenes, desecación de pantanos–, e incluso conseguía la bendición de la Iglesia católica (Pactos de Letrán de 1929).

Italia se cava su propia tumba

Envalentonado, a partir de los años treinta, Mussolini quiso revivir las glorias del Imperio Romano –en 1932, le confesó a su biógrafo que quería ser como Julio César y Augusto–, para lo cual se propuso incrementar su poder en el Mediterráneo y darle a Italia unas posesiones coloniales que, a diferencia de Francia e Inglaterra, no tenía.

Mientras Alemania se dedicaba a consolidarse como potencia, rearmarse militarmente y preparar el asalto a Europa, Italia se embarcó en aventuras como la Guerra de Etiopía (1935) y la participación en la Guerra Civil española, donde enterró unos recursos militares y humanos que en la Segunda Guerra Mundial le harían falta como el aire. Esto, además, sin preocuparse por renovar su armamento ni por la preparación de sus mandos, que seguían anclados en las estrategias de 1914.

La invasión de Etiopía provocó el alejamiento de Italia de las democracias occidentales –a las que, hasta entonces, el fascismo no parecía crearles ningún tipo de problema moral– y determinó su acercamiento a Alemania. Paradójicamente, las relaciones entre ambos regímenes no pasaban por su mejor momento, sobre todo por la evidente ambición de Hitler de incorporar al Tercer Reich a Austria, país que Mussolini quería mantener dentro de su esfera de influencia. Pero la relación de fuerza entre ambos dictadores se había invertido y el Duce se vio cada vez más obligado a subordinar los intereses italianos a los de Alemania. De hecho, en 1938 no tuvo más remedio que aceptar la Anschluss (invasión de Austria).

Una alianza no deseada

En mayo de 1939, Italia y Alemania firmaron el Pacto de Acero, por el que se comprometían a defenderse mutuamente. El propio ministro de Exteriores italiano, Galeazzo Ciano, consideró que era un suicidio, puesto que el país no estaba preparado para la guerra que, como era obvio, Hitler quería empezar. Esto ocurrió el 1 de septiembre, con la invasión de Polonia. Mussolini remoloneó varios meses antes de decidirse a cumplir con su compromiso bélico y solo lo hizo cuando pensó que la partida estaba ganada y podría sacar réditos aportando solo “unos miles de muertos”. No sabía cuánto se equivocaba.

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: