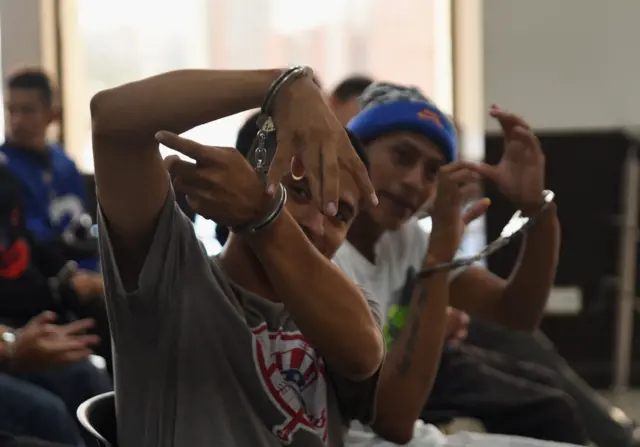

Fuente de la imagen, AFP via Getty Images

-

- Autor, Atahualpa Amerise

- Título del autor, BBC News Mundo

- X,

En la Zona 18 de Ciudad de Guatemala, la presencia de un extraño nunca pasa inadvertida. Y menos si toma fotos y videos con su celular.

Un hombre corpulento de unos 25 años con camiseta de tirantes, gorra y tatuajes me corta el paso con su tuk tuk, un vehículo de pasajeros de tres ruedas.

-¿Quién sos y qué hacés acá?

-Soy periodista, estoy visitando el barrio para un proyecto, ya me voy.

El número XVIII tatuado en el brazo delata su pertenencia a Barrio 18, la mayor pandilla de Guatemala que controla esta zona donde viven más de 200.000 personas, casi una cuarta parte de la población de la capital.

Convencido de que no soy una amenaza, y tras una breve llamada en la que informa de mi presencia, el marero arranca de nuevo y se aleja.

El control de las pandillas -Barrio 18 y su rival, la Mara Salvatrucha o MS-13- no se limita a esta zona en específico ni a la Ciudad de Guatemala.

Sus tentáculos se extienden por toda la geografía del país más poblado de Centroamérica, condicionando en mayor o menor medida las vidas de los aproximadamente 18,5 millones de guatemaltecos.

Fuente de la imagen, Getty Images

Mientras en el vecino El Salvador el gobierno del presidente Nayib Bukele desmanteló las maras con una controvertida estrategia de arrestos masivos y un régimen de excepción en vigor por más de tres años, en Guatemala estas organizaciones criminales no han dejado de ganar poder ni la tasa de homicidios de subir.

Sus células o clicas se han sofisticado, sus redes de extorsión son más amplias y llevan a cabo calculadas operaciones, como la evasión de 20 presos del Barrio 18 considerados “altamente peligrosos” de la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II, al sureste de la capital, este mes de octubre.

Con la mayoría de los fugados aún en paradero desconocido, el caso ha desatado una crisis política, forzando la renuncia del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, mientras se acusa de complicidad a varios funcionarios.

Como respuesta, el Congreso aprobó a propuesta del gobierno una ley antipandillas que declara a las maras “organizaciones terroristas” y eleva de 12 a 18 años la pena máxima por su delito más extendido: la extorsión.

También contempla la construcción de una prisión de máxima seguridad exclusiva para mareros, lo que inevitablemente hace recordar al polémico Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador.

“Es una de las demandas más sentidas de las familias guatemaltecas para construir un país más seguro”, ha dicho el presidente Bernardo Arévalo sobre la nueva legislación.

En pleno auge del crimen pandillero en el país centroamericano, nos adentramos en algunos de sus barrios más conflictivos para explorar cómo operan estos grupos delictivos.

En la Zona 18

En las colinas de la periferia norte de la capital, la Zona 18 despliega un laberinto de calles estrechas en empinadas cuestas, donde edificaciones de ladrillo o adobe coexisten con viviendas improvisadas de chapa y tablero.

Fuente de la imagen, Getty Images

De día el barrio bulle con un trajín constante de personas y vehículos entre comercios de todo tipo, mercadillos improvisados y puestos de comida. Los vecinos observan con curiosidad a los extraños, pero evitan el contacto visual y rehúyen entablar conversación. Algunas pintadas en las paredes con el número 18 recuerdan quién manda aquí.

Entramos al local de la Asociación para el Desarrollo de Nueva Zona, una ONG dedicada a reintegrar en la sociedad a jóvenes pandilleros.

Su líder es el pastor Edwin Cordón, que durante años fue líder de una de las clicas del Barrio 18 y, tras cambiar la pistola por la religión, hoy intenta convencer a adolescentes de que existe otra salida.

Cordón sabe bien cómo funciona la pandilla desde dentro. “Sentís un poder absurdo: creés que controlás vida y muerte; una llamada basta para ordenar eliminar a alguien”, sentencia.

Recuerda cómo bastaba con su orden para decidir la suerte de un joven recluta acusado de cometer un error grave, como la traición.

“Si en algún momento te dicen que sos soplón, que pasás información a la policía o a los enemigos, te van a eliminar”, cuenta.

Y, agrega, “si te mandan a cometer un asesinato y no obedeces te dan una golpiza de advertencia, aunque también te puede costar la vida”.

Morir por el barrio

El exmarero explica que, para los miembros de Barrio 18, la línea que separa la vida y la muerte es cada vez más fina.

“Hoy te pueden mandar a matar porque te quedaste con dinero”, algo que, asegura, años atrás se solucionaba con un castigo menor.

El costo de ser pandillero también lo conoce de primera mano. “Mi hermano menor fue asesinado a los 16 años por un grupo contrario; mi mejor amigo también fue asesinado; y muchísimos compañeros”, recuerda.

Sin una ideología específica, el valor supremo de la mara es la lealtad al grupo: “Siempre te dicen eso: ‘el barrio dice’, ‘por el barrio muero’, ‘por mi barrio'”.

Los característicos tatuajes y símbolos con las manos reafirman esa fidelidad.

Su poder se sostiene de una economía paralela basada en la extorsión, el delito más extendido en Guatemala con más de 1.200 denuncias cada mes, aunque los expertos estiman que la cifra real es infinitamente mayor ya que solo unas pocas víctimas acuden a las autoridades.

“Casi no hay negocio que no pague: sea mercado o un local pequeño, todos tienen que dar. Eso da a las maras una entrada enorme de dinero con el que compran armas y voluntades, consiguen aliados y adquieren poder”, asegura el pastor.

Le preguntamos cuál es su mayor remordimiento.

Más allá de un acto específico, responde: “Es la doctrina que impulsaba como líder; involucré a muchos jóvenes e impedí que muchos se salieran”.

“Ahora trato de aconsejarlos para que recapaciten. Sé que se puede cambiar, lo viví. Mi hijo tiene 25 años y es ingeniero en sistemas; a los 22 ya había comprado su primer auto. Yo, a esa edad, estaba preso”.

“Asesinaron a mi esposo”

Nos desplazamos ahora a la Zona 4 de Villa Nueva, situada también en una ladera -en este caso al sur de la capital- aunque más vacía y tranquila que el bastión de la pandilla Barrio 18.

Aquí gobierna su rival desde la década de los 90: la Mara Salvatrucha (MS-13).

Importadas en ese tiempo desde el área de Los Ángeles (California, Estados Unidos), ambas estructuras criminales prosperaron como en ningún otro país en la sociedad salvadoreña descompuesta tras la guerra civil (1980-1992), propagándose desde allí por la región centroamericana.

La extorsión en la Zona 4 es parte de la vida cotidiana: mercados, tiendas, restaurantes y hasta transportistas deben pagar si quieren seguir operando.

Alicia -nombre ficticio para preservar su identidad-, tiene 50 años y regenta una pequeña tienda de abarrotes en el barrio, donde vende desde chicles hasta jabón o pasta de dientes a través de una ventanilla enrejada que da a la calle.

Es el mismo local donde en 2013 los mareros mataron de varios disparos a su esposo.

“Él dio la quincena y se fueron; al siguiente día regresaron a decirle que faltaba dinero. Les dijo que no les iba a dar más. Entonces lo amenazaron, a las dos semanas volvieron y le quitaron la vida”, recuerda entre lágrimas.

Desde entonces Alicia maneja sola la tienda, con ayuda ocasional de sus hijos. Cada quincena un miembro de la MS-13 se acerca para cobrar 500 quetzales (US$65), aproximadamente un tercio de sus ingresos.

“Pagamos impuestos y pagamos renta. Apenas nos queda para comer”, se lamenta.

Le preguntamos si ha acudido a la policía a presentar una denuncia. “No, porque no podemos confiar en ellos tampoco. No podemos quejarnos con nadie más que con Dios, que nos proteja, porque no podemos hacer otra cosa”, responde.

A lo que añade: “Los pandilleros se comportan como dueños del barrio”.

La economía de la extorsión

Lo que se conoce como “renta” afecta a comerciantes de todos los niveles, desde pequeños tenderos hasta grandes empresas de transporte, obligados a realizar pagos semanales, mensuales e incluso pagas extraordinarias en verano y Navidad.

Solo en 2024 cerraron unos 800.000 negocios por la violencia y la extorsión, y cada emprendedor pierde en promedio 16.635 quetzales (unos US$2.170) anuales a manos de delincuentes, cinco veces más que un ciudadano común, según el último informe del Monitor Global de Emprendimiento (GEM).

No es un problema exclusivo de los pequeños emprendimientos: nueve de cada 10 compañías adscritas a la Cámara de Comercio de Guatemala reconocen ser víctimas de cobros ilegales, y la institución estima pérdidas de más de US$260 millones anuales por este delito.

Pese a que la inmensa mayoría de extorsiones quedan impunes, en los últimos años han aumentado las denuncias por ello.

En 2024 se registraron más de 16.000, un récord histórico, y solo en los primeros ocho meses de 2025 ya se habían contabilizado más de 18.000 casos, lo que proyecta otro máximo con una tasa de alrededor de 151 por cada 100.000 habitantes, superior al de vecinos como Honduras o El Salvador.

Fuente de la imagen, Getty Images

Al igual que ocurría en El Salvador antes de la desarticulación de las pandillas, junto al comercio minorista, el otro gran sector cooptado por estos grupos en Guatemala es el transporte público.

Los pandilleros imponen cuotas periódicas a los empresarios y conductores; si no pagan llegan a asesinarlos, incendiar autobuses o, en el mejor de los casos, forzar su retirada, dejando a comunidades enteras sin servicio.

Expertos destacan que la economía de la extorsión permea toda la sociedad ya que cada pago exigido se traslada al precio final de bienes y servicios, encareciendo la vida diaria de millones de guatemaltecos.

Así operan las maras

Guatemala pasó de 16,1 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2024 a 17,65 este año, más del doble del promedio mundial, según el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales.

Hablamos de 2.154 muertes violentas entre enero y agosto que, a falta de datos más específicos, expertos atribuyen en gran parte a la violencia de las maras.

El gobierno tiene identificados a 12.000 pandilleros y colaboradores en todo el país y otros 3.000 están en prisión, entre ellos algunos de los líderes de Barrio 18 y MS-13.

Fuente de la imagen, Reuters

Lejos de atajar el poder de estos grupos delictivos, las cárceles son el epicentro de muchas de sus operaciones.

“Desde prisión siguen dando órdenes debido al respeto que mantienen hacia la integración grupal, a sus códigos de silencio, de honor y de lealtad al grupo. Estos líderes encarcelados dirigen muchas operaciones”, nos dice Eddy Morales, profesor de criminología de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Explica que los jefes e integrantes de las clicas mantienen una comunicación constante “gracias a la corrupción imperante en el sistema penitenciario, que permite el ingreso de teléfonos celulares y routers“.

Estos medios les facilitan seguir delinquiendo mientras cumplen condena: la Fiscalía guatemalteca estima que entre el 80% y el 90% de las llamadas extorsivas se realizan desde prisión.

El ex viceministro de Seguridad José Portillo reconoció la magnitud del problema en una entrevista previa a su renuncia el pasado 14 de octubre, en medio de la crisis política causada por la fuga de 20 pandilleros presos.

“Tenemos un promedio de 30 a 35 requisas al mes en los centros penitenciarios, con identificación y confiscación de objetos ilícitos que nunca debieron estar allí: armas, celulares, dinero…”, alegó.

Y destacó que, tras cada incautación, las maras muestran un rápido poder de reabastecimiento: “En una o dos semanas hay reacomodos internos y continúan operando”.

Fuente de la imagen, Getty Images

Dentro y fuera de la cárcel, las clicas que vertebran las maras cuentan con estrictas jerarquías internas que determinan roles y funciones.

“Está el que lleva la palabra, el principal, al que llaman ranflero; después están los palabreros, luego los soldados, más abajo los banderas y, finalmente, los iniciados o aficionados. Así funciona normalmente en todas las clicas”, describe el criminólogo Eddy Morales.

La Mara Salvatrucha se caracteriza por su planificación operativa, mientras el Barrio 18 actúa “de forma más errante” pero cuenta con un mayor número de efectivos, explica el analista.

“La Salvatrucha es más selectiva, su grupo es más pequeño en Guatemala pero más temible por su capacidad táctica y estratégica. La 18, en cambio, destaca más por la cantidad que por la calidad de sus integrantes. Actúan en masa”, precisa.

Ambas mantienen una enemistad absoluta desde que hace dos décadas acabaron con una tregua tácita que había permitido su convivencia durante años (“rompieron el sur”, en jerga pandillera) y empezaron a enfrentarse por territorios y ganancias.

“Desde entonces son enemigos número uno”, asevera Morales.

“Soldados” menores de edad

Las maras guatemaltecas se nutren constantemente de jóvenes y adolescentes que ven en la pandilla un espacio de pertenencia y poder, o una salida ante la falta de oportunidades.

El reclutamiento, a veces bajo amenaza, ocurre por lo general desde los 13 años, aunque hay cada vez más captaciones de menores de esa edad, aprovechando que están menos expuestos al sistema penal, apuntan los expertos.

Una vez seleccionados, los aspirantes pasan por un rito de iniciación.

“En Barrio 18 son 18 segundos de golpes propinados por la clica. En la MS-13 son 13 segundos o, en algunos casos, la primera misión: ejecutar a un miembro de la mara rival o a alguien que no quiso pagar una extorsión”, indica el criminólogo Morales.

Superado el primer reto, continúa, “se les ofrece dinero, placeres, alcohol, fiestas. Todo aparentemente gratuito, aunque después deben pagar con misiones” que varían desde cometer un asesinato hasta entregar un celular a un tendero para extorsionarlo.

Esta última tarea, ampliamente extendida, marca el inicio del cobro de la “renta” en Guatemala.

“Si el comerciante no lo acepta o no contesta cuando le llaman queda marcado y vigilado, hasta que finalmente se le impone pagar o se le asesina”, explica Morales.

Dentro de la estructura pandillera, los menores ocupan el rango de “soldados”, el más bajo, asumiendo las misiones más arriesgadas y violentas.

“Por cada mandado les dan hasta 500 quetzales (US$65), que para un adolescente es bastante, aunque arriesga la vida”, afirma Morales.

Además de garantizar la supervivencia de las maras, apuntan expertos, el reclutamiento de menores perpetúa la renovación generacional de las pandillas y un crecimiento constante que compensa las bajas por encarcelamientos y asesinatos.

“Es mejor pagar y callar”

En la Zona 4 de Villa Nueva entramos en la paca -como se conoce en Guatemala a las tiendas de ropa usada- de Helena, de 25 años, que también prefiere usar un nombre ficticio.

“A los tres días de abrir entró un muchacho, compró mercadería y me dijo: ‘Ven, mira, yo te vengo a dejar este teléfono’. Me llamaron, contesté y me dijeron que teníamos que pagar extorsión”, relata.

La amenaza es directa y constante: “Llaman y usan palabras vulgares. Si uno paga hablan tranquilos, pero si uno dice que no tiene dinero o que apenas está empezando, lo maltratan y amenazan diciendo que si no quiere pagar, entonces no tenga negocio”.

El mecanismo, según la comerciante, replica la estructura de una relación laboral formal.

“Ellos cobran entrada, bono, aguinaldo y mensualidad. Si uno saca cuentas, al año se paga también el aguinaldo y el bono 14 (paga extra de verano en Guatemala). Eso se debe dar sí o sí, porque de lo contrario dicen que cierran el negocio o lo matan a uno”, afirma.

Lo más impactante, asegura, es que algunos de los cobradores son menores de edad a los que ve en el barrio desde hace años.

“Cuando mi esposo tenía una abarrotería, yo conocía a esos niños. Algunos iban a la iglesia y me pedían que les regalara algo. Ahora los veo cobrando extorsión”.

Las mujeres pandilleras

Gran parte de los recaderos que acuden a cobrar la “renta”, así como quienes llaman a las víctimas para extorsionarlas, son mujeres.

Quienes investigan estas estructuras en Guatemala cuentan que la presencia femenina en las pandillas es significativa, aunque relegada a un papel de subordinación.

El pastor y exmarero Edwin Cordón explica que los líderes las suelen considerar “piezas desechables” dentro de su estructura criminal.

“Desde hace mucho tiempo, el Barrio 18 ya no da la categoría de miembro a las mujeres, solo a los hombres. Es más fácil matarlas porque no hay, digamos, burocracia. ‘¿Se quedó con dinero?, mátenla’; ‘¿la mandamos y no fue?, mátenla’. Por eso hay tantas jovencitas asesinadas”, sentencia.

Las estadísticas de muertes violentas de mujeres en Guatemala no especifican cuántas de las víctimas fallecieron a manos de una pandilla con la que tenían conexión.

En un país con una elevada prevalencia de violencia de género -49 de cada 100 mujeres han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida (INE, 2024)-, el año pasado se registraron 579 muertes violentas de mujeres, la mayor cifra en seis años y casi una quinta parte del total de homicidios.

Fuente de la imagen, Getty Images

El reclutamiento de mujeres por parte de las pandillas responde a patrones específicos, según el criminólogo Morales.

“Muchas se integran a estos grupos ya sea por amenazas, o porque en algún momento conocieron a un integrante y poco a poco se fueron involucrando”, expone.

Por lo general ellas no participan en acciones violentas, aunque sí juegan un papel relevante en las extorsiones: en 2024 fueron arrestadas 522 mujeres ligadas a este delito, frente a 294 hombres.

“También suelen llevar mensajes o visitar centros penales y, en muchas ocasiones, se prostituyen para dar placer a los líderes que están cumpliendo condenas”, puntualiza Morales.

Maras, bandas y carteles

Uno de los aspectos que distinguen a las maras guatemaltecas de los grupos delictivos de otros países en la región es su autonomía frente a los carteles de la droga, señalan los expertos.

A diferencia de lo que ocurre en México o Ecuador, donde el narcotráfico domina gran parte de la violencia urbana, en Guatemala las pandillas actúan al margen del crimen organizado transnacional.

“El narcotráfico y la mara no se llevan bien. Son fenómenos totalmente distintos”, afirma el politólogo Morales.

Agrega que, aunque algunos pandilleros participan en menudeo de drogas en sus respectivas zonas de control, “sobre todo son consumidores y pequeños distribuidores subsidiados por otros, no directamente por los principales líderes del narcotráfico en Guatemala”.

En el país centroamericano actúan grandes organizaciones mexicanas como el Cartel Sinaloa, que operan laboratorios y rutas de tránsito de cocaína.

Pero según los analistas, su poder reside más en la corrupción institucional y el dominio de corredores estratégicos, lejos de los barrios populares que concentran las actividades de las maras.

Las fuerzas antinarcóticos de Guatemala lograron en 2024 una incautación récord de 18,2 toneladas de cocaína, junto con el desmantelamiento de pistas aéreas clandestinas y 27 laboratorios -la mayoría atribuidas al Cártel de Sinaloa- en las costas del Pacífico y el Caribe.

Expertos destacan, sin embargo, que los carteles apenas interactúan con Barrio 18 o MS-13, lo que marca la diferencia con otros países de la región.

En Ecuador, por ejemplo, bandas como Los Choneros o Los Lobos -recién designados por EE.UU. “organizaciones terroristas extranjeras”- aplican métodos de control carcelario y extorsión similares a los de las maras, y a su vez las autoridades las vinculan con el narcotráfico internacional.

Así, mientras los carteles transnacionales concentran su poder en el tráfico internacional de drogas, las maras en Guatemala siguen dependiendo de la extorsión -y en menor medida el sicariato- como principal fuente de ingresos.

Fuente de la imagen, Getty Images

Pero ¿cómo se compara el poder de la MS-13 y el Barrio 18 en Guatemala con el control que esas organizaciones tenían en el vecino El Salvador antes del régimen de excepción, cuando se les calculaban 70.000 integrantes repartidos por casi todo el territorio?

En Guatemala, cuya población es tres veces mayor, estimaciones no oficiales hablan de entre 20.000 y 25.000 mareros y colaboradores, pese a que el gobierno solo identifica a la mitad.

Aunque Morales señala otra diferencia más crucial: en El Salvador las maras llegaron a convertirse en una suerte de actores políticos.

“Avanzaron al punto de influir en diferentes gobiernos para obtener condiciones que los favorecían e incluso líderes de la Mara Salvatrucha se sentaron en una mesa de diálogo con el gobierno del FMLN en tiempos del presidente Salvador Sánchez Cerén”, indica.

Su antecesor en el cargo, el hoy fallecido Mauricio Funes, fue condenado a 14 años de cárcel en 2023 por haber negociado con las pandillas durante su mandato (2009-2014), unas conversaciones que derivaron en una tregua para pacificar el país.

Investigaciones periodísticas también apuntan a que el gobierno del presidente Bukele, antes de desatar la guerra contra las maras, habría mantenido negociaciones y acuerdos con la MS-13 y el Barrio 18.

Bukele y miembros de su gobierno han negado con vehemencia y en repetidas ocasiones la existencia de tratos con las principales pandillas del país con el objetivo de reducir la tasa de homicidios.

Sin embargo el Departamento del Tesoro de EE.UU., durante la anterior administración, sancionó a dos de sus altos funcionarios, señalándolos de haber participado en dichos diálogos.

Los expertos consultados concuerdan en que la MS-13 y el Barrio 18 están lejos de tener un perfil de ese tipo en Guatemala.

El experto en derechos humanos Mario Polanco los define como bandas en “un nivel intermedio, un tanto híbrido, entre la delincuencia común y el crimen organizado”.

“Aunque cada vez más este último, porque ya tienen la capacidad de reinvertir sus ganancias e incluso de infiltrarse en altas esferas gubernamentales”, agrega.

Qué hace el gobierno

El Ejecutivo de Bernardo Arévalo aplica una estrategia que combina operativos policiales, reformas carcelarias y medidas sociales para enfrentar a las maras.

El presidente, que creó un grupo especializado para combatir las extorsiones, reconoció que por el momento no está dando los resultados deseados por, entre otros factores, la versatilidad y capacidad de adaptación de las pandillas.

“Le doy un ejemplo: el Ministerio de Gobernación trabajó con comerciantes de Escuintla víctimas de una red de extorsionistas. La identificaron, desmantelaron y encarcelaron al líder”, nos explicó durante una entrevista en el Palacio Nacional de Ciudad de Guatemala.

“Bajaron los casos de extorsión hasta que vino otra banda y dijo: ‘Aquí hay una oportunidad de negocio, lo vamos a volver a hacer’. Y volvió a afectar a esa población”, añadió.

También hablamos con Arévalo del ejemplo de El Salvador, donde el gobierno del presidente Bukele ha logrado reducir drásticamente los homicidios y desarticular las pandillas.

Sus críticos, así como organizaciones nacionales e internacionales, lo acusan de hacerlo a costa de convertir a El Salvador en uno de los países con la tasa de encarcelamiento más alta, con un régimen que coarta derechos constitucionales y enviando a cientos a prisión tras juicios masivos y sin respetar el debido proceso.

Sea como fuere, los resultados en seguridad han brindado a Bukele una popularidad sin precedentes para un presidente, lo que a su vez ha inspirado a gobiernos y políticos de la región.

Ante ello, Arévalo insistió en que Guatemala y El Salvador presentan “realidades diferentes”, aunque reconoció que ha replicado del llamado “modelo Bukele” la idea de construir prisiones con control tecnológico que dificulten el contacto de los pandilleros con el exterior.

“Estamos aislando a los cabecillas de estas maras en una cárcel donde no pueden vivir como si fuera un hotel, que era lo que sucedía en las otras”, afirmó Arévalo.

El Ejecutivo también ha reforzado los operativos contra la extorsión con grupos especializados e inteligencia civil, y el 15 de octubre se aprobó la ley que declara terroristas a Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, endureciendo las penas para la extorsión y otros delitos.

Queda por demostrar si estas medidas contribuirán a reducir la creciente percepción de inseguridad en una sociedad permeada por la actividad delictiva de las pandillas, que impone una pesada losa sobre la economía del país y las vidas de los más de 18 millones de guatemaltecos.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

Cortesía de BBC Noticias

Dejanos un comentario: