La memoria espacial —esa que nos permite recordar dónde dejamos las llaves o cómo volver a casa— siempre ha intrigado a los científicos. Se sabe que el hipocampo, una región profunda del cerebro, es fundamental en este proceso. Pero lo que aún estaba en debate era cómo las neuronas se coordinan para lograrlo.

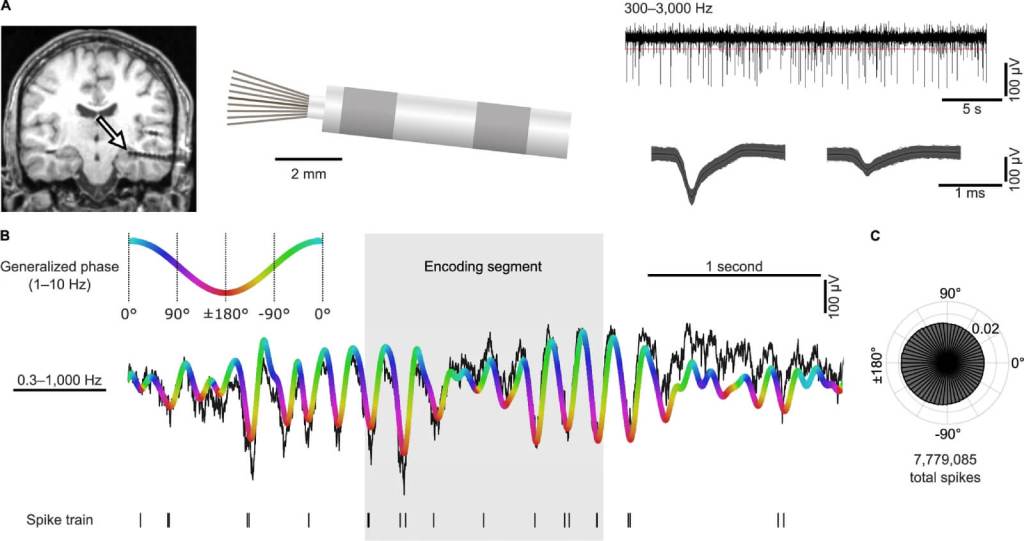

El estudio —publicado en Nature Communications— analizó directamente la actividad de neuronas individuales en personas sometidas a registros intracraneales. Se observó que, durante las tareas de memoria espacial, muchas neuronas se alineaban con oscilaciones theta (entre 4 y 8 hercios), un tipo de ritmo cerebral muy presente en el hipocampo.

Esta alineación, conocida como theta-phase locking, no significa simplemente que las neuronas disparen impulsos eléctricos, sino que lo hagan en momentos específicos del ciclo theta. Es como si las neuronas tocaran notas en el instante justo de una melodía interna, reforzando así la memoria.

La importancia de las oscilaciones theta

Las oscilaciones cerebrales se pueden imaginar como ondas que organizan la comunicación neuronal. Entre ellas, las de frecuencia theta se han relacionado desde hace tiempo con el aprendizaje y la memoria. Sin embargo, hasta ahora se desconocía si neuronas individuales en el cerebro humano se ajustaban realmente a este ritmo durante la recuperación de recuerdos espaciales.

El estudio encontró pruebas claras: las neuronas se sincronizan con la fase de la onda theta de forma más marcada cuando la persona intenta recordar la posición de un objeto o un lugar previamente aprendido. Este patrón no aparece con la misma fuerza en momentos en que no se necesita recordar.

Esto sugiere que el cerebro utiliza las oscilaciones theta como una especie de marco temporal que organiza cuándo cada neurona debe activarse. De este modo, la información se procesa y almacena de manera más eficiente, como músicos que siguen el mismo metrónomo.

“Las células prefieren disparar en momentos específicos dentro de estas ondas cerebrales, un fenómeno conocido como bloqueo de fase theta”, dijo el Dr. Tim Guth, autor del estudio, investigador postdoctoral de la Universidad de Bonn y parte del grupo de Neurociencia Cognitiva de la Universidad de Friburgo.

Cómo se midió la memoria en acción

Para descubrirlo, los investigadores trabajaron con pacientes que, por motivos clínicos, tenían electrodos implantados en el cerebro. Durante el experimento, los participantes realizaron tareas de memoria espacial, como recordar la posición de estímulos en una pantalla.

Mientras lo hacían, se registró la actividad de cientos de neuronas individuales. Los datos mostraron que, en las fases de mayor demanda de memoria, las neuronas se “enganchaban” al ritmo theta. En otras palabras, no disparaban de manera aleatoria, sino en momentos concretos de la onda cerebral.

Este hallazgo no solo confirma teorías previas sobre el papel de las oscilaciones, sino que lo hace con una precisión inédita: en cuanto a neuronas únicas. Es la primera vez que se observa en humanos de forma tan directa que la memoria depende de esta especie de “baile neuronal sincronizado”.

Un puente entre humanos y animales

Hasta ahora, gran parte de lo que se sabía sobre la relación entre oscilaciones theta y memoria provenía de experimentos en roedores. En ellos, el hipocampo mostraba un claro acoplamiento entre las neuronas y el ritmo theta durante la navegación espacial. Pero quedaba la duda de si el cerebro humano funcionaba igual.

Este estudio responde a esa incógnita: los humanos también muestran theta-phase locking en el hipocampo y en áreas relacionadas con la memoria espacial. Es decir, nuestro cerebro parece compartir con otros mamíferos un mismo mecanismo fundamental para organizar recuerdos.

La confirmación en humanos es clave, porque aporta evidencia de que los modelos animales no solo eran una aproximación, sino un reflejo real de cómo funciona nuestra propia memoria. Esto abre la puerta a aplicar lo aprendido en laboratorio al diseño de nuevas terapias y herramientas clínicas.

“Esto sugiere que el bloqueo de la fase theta es un fenómeno general del sistema de memoria humana, pero no solo determina el recuerdo exitoso”, dijo el Dr. Lukas Kunz, autor del estudio, jefe del grupo de trabajo de Neurociencia Cognitiva y Traslacional en la Clínica de Epileptología del UKB y miembro del Área de Investigación Transdisciplinaria (TRA) “Vida y Salud” de la Universidad de Bonn.

Qué nos dice sobre la memoria y el olvido

El hallazgo también ayuda a entender por qué a veces recordamos y otras no. Si las neuronas se sincronizan correctamente con el ritmo theta, la memoria se activa y la información se recupera con éxito. Pero si esta sincronización falla, el recuerdo puede perderse o ser más difícil de acceder.

“Esto apoya la teoría de que nuestro cerebro puede separar los procesos de aprendizaje y recuperación dentro de una onda cerebral, similar a los miembros de una orquesta que comienzan a tocar en diferentes momentos en una pieza musical”, dijo Guth.

Esto podría tener implicaciones en el estudio de trastornos como la enfermedad de Alzheimer o la epilepsia, en los que se sabe que las oscilaciones cerebrales se ven alteradas. Comprender la base rítmica de la memoria puede orientar nuevas estrategias para mejorar la función cognitiva en estos pacientes.

Además, el concepto de que la memoria depende de un “ritmo neuronal” sugiere que, en el futuro, podría ser posible estimular el cerebro con técnicas no invasivas —como la estimulación magnética o eléctrica— para reforzar esta sincronización y, con ello, la memoria.

Un futuro guiado por el ritmo cerebral

Aunque el estudio no propone aún aplicaciones inmediatas, ofrece una pista poderosa: la memoria no es solo una cuestión de qué neuronas se activan, sino también de cuándo lo hacen en relación con un compás cerebral. Esta dimensión temporal resulta esencial para entender cómo almacenamos y evocamos recuerdos.

El siguiente paso será comprobar si esta sincronización también se observa en otros tipos de memoria, más allá de la espacial, y si puede manipularse de manera segura para mejorar el rendimiento cognitivo. También será relevante explorar cómo cambia este mecanismo a lo largo de la vida, desde la infancia hasta la vejez.

En definitiva, este estudio nos recuerda que el cerebro funciona como una orquesta: cada neurona es un instrumento que puede tocar sola, pero solo cuando todas se coordinan siguiendo el ritmo theta surge la sinfonía de la memoria. Una melodía silenciosa que, sin saberlo, marca cada recuerdo que guardamos.

Referencias

- Guth, T.A., Brandt, A., Reinacher, P.C. et al. Theta-phase locking of single neurons during human spatial memory. Nat Commun. (2025). doi: 10.1038/s41467-025-62553-9

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: