Cuando el cielo aún no conocía la luz de las estrellas, el universo estaba lleno de gas, oscuridad y misterios que apenas ahora comenzamos a desentrañar. Ese período, conocido como la “edad oscura”, fue el escenario del nacimiento de las primeras estrellas. Pero lo que quizá pocos imaginarían es que unos objetos invisibles y enigmáticos, los agujeros negros primordiales, podrían haber tenido un papel decisivo en esa historia.

Un reciente estudio liderado por investigadores de la Universidad de California en Santa Cruz ha revelado que estos agujeros negros, formados poco después del Big Bang, podrían haber acelerado o retrasado la formación de las primeras estrellas del universo, dependiendo de su tamaño y abundancia. El hallazgo no solo añade una nueva pieza al complejo rompecabezas cósmico, sino que ofrece una forma novedosa de poner a prueba las teorías sobre la materia oscura, uno de los mayores enigmas de la física actual.

Agujeros negros que no nacen de estrellas

Los agujeros negros que conocemos suelen surgir cuando estrellas muy masivas colapsan al final de sus vidas. Pero los agujeros negros primordiales (PBHs, por sus siglas en inglés) serían muy distintos: se habrían formado en los primeros momentos del universo, a partir de densas acumulaciones de materia tras el Big Bang, mucho antes de que existieran las estrellas. Esta posibilidad ha sido debatida durante décadas, pero nunca había sido explorada con tanto detalle como ahora.

A diferencia de otras formas de materia oscura, los PBHs no están hechos de partículas exóticas, sino que son objetos compactos que interactúan únicamente mediante la gravedad. Esa característica los convierte en candidatos únicos para estudiar cómo podrían haber influido en la estructura del universo temprano.

El nuevo estudio examinó con simulaciones cómo los PBHs, al formar parte del contenido del universo, afectarían la aparición de las llamadas estrellas de Población III, las primeras que brillaron y que estaban compuestas solo por hidrógeno y helio, sin ningún otro elemento químico más pesado.

Simulaciones para retroceder en el tiempo

Para explorar este escenario, los autores utilizaron simulaciones cosmológicas de alta resolución, basadas en un código conocido como GIZMO, que permite modelar el comportamiento del gas y la materia oscura en el universo primitivo. A esto se añadió la biblioteca GRACKLE, especializada en procesos de enfriamiento del gas, una condición fundamental para que las estrellas puedan formarse.

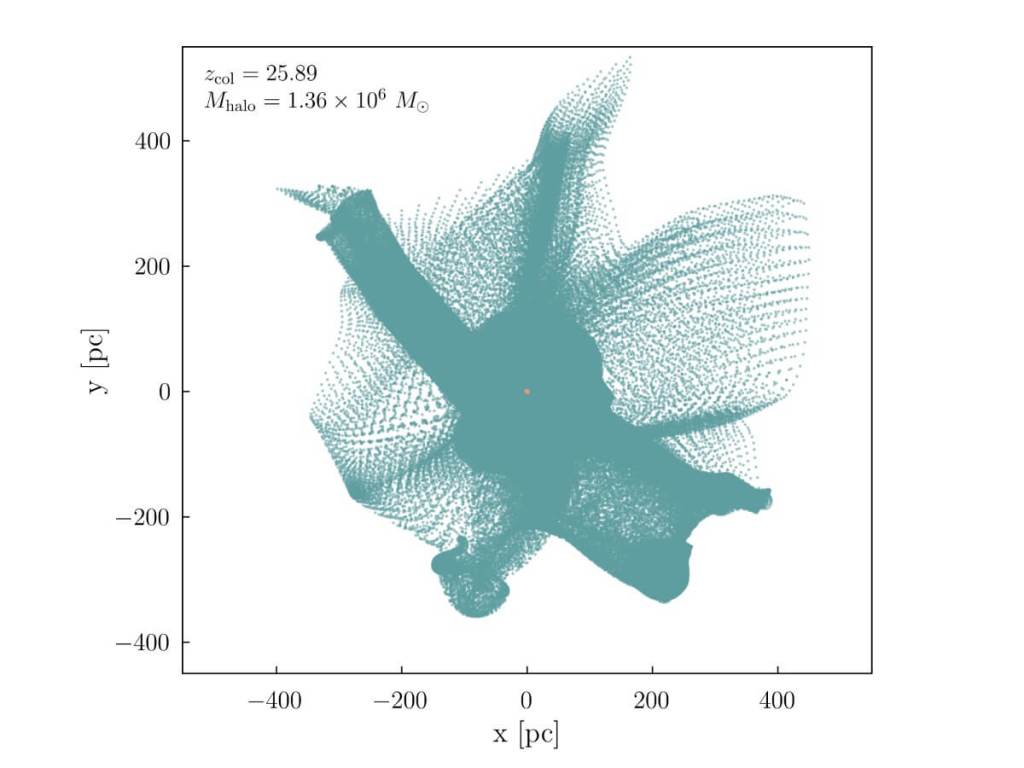

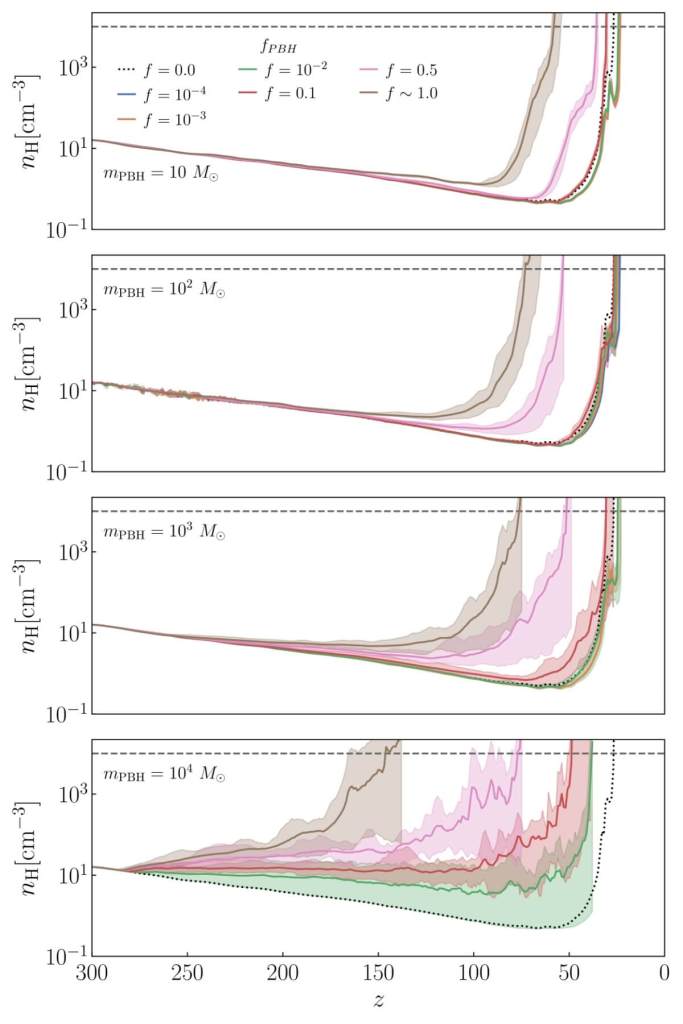

Las simulaciones se enfocaron en el interior de “minihalos” de materia oscura, regiones donde se espera que hayan nacido las primeras estrellas. En esos entornos, los PBHs fueron insertados con diferentes masas y proporciones para observar sus efectos. El equipo observó que la presencia de PBHs alteraba el momento en que el gas alcanzaba la densidad crítica para colapsar y dar lugar a una estrella.

Según el estudio, “los agujeros negros primordiales masivos (MPBH ≳ 10² M⊙) con abundancia suficiente pueden acelerar la formación de estructuras y desplazar la formación de estrellas de Población III hacia redshifts más altos” . Esto significa que cuanto más grandes y numerosos son estos PBHs, antes podrían haberse encendido las primeras estrellas.

Dos caras del mismo objeto

Uno de los hallazgos más sorprendentes del estudio es que el efecto de los PBHs no es siempre el mismo. Depende, de forma crítica, de su masa y cantidad. Si son muy masivos y abundantes, su gravedad actúa como un motor de la formación estelar, atrayendo gas hacia el centro de los minihalos y facilitando la creación de estrellas.

En palabras del artículo, “los PBHs masivos funcionan como semillas gravitatorias que pueden desencadenar la formación de estructuras cósmicas” . Este fenómeno, conocido como efecto “semilla” o de Coulomb, es uno de los mecanismos que explica por qué ciertas regiones del universo colapsan antes que otras.

Pero si los PBHs son más pequeños, el efecto cambia. En bajas concentraciones, estos objetos pueden calentar el gas a su alrededor mediante interacciones gravitatorias —un fenómeno conocido como “calentamiento por marea”— e impedir que se enfríe lo suficiente como para colapsar y formar estrellas. Esta influencia negativa sobre el enfriamiento es suficiente para retrasar el nacimiento de las primeras estrellas en millones de años cósmicos.

De hecho, como resume el artículo, “los PBHs de menor masa pueden inducir la disrupción por marea de minihalos ricos en gas, suprimiendo la formación estelar y retrasando el amanecer cósmico dependiendo de su abundancia”.

Nuevas formas de buscar materia oscura

El interés en los PBHs no es solo cosmológico. También es una pieza clave en la búsqueda de la materia oscura, esa sustancia que forma más del 80% de la materia del universo pero que no emite luz ni interactúa con la materia común.

Desde hace tiempo, los PBHs han sido considerados candidatos plausibles para representar parte —o incluso toda— la materia oscura. Sin embargo, los resultados del nuevo estudio ofrecen una herramienta nueva: si las futuras observaciones astronómicas pueden determinar con precisión cuándo se formaron las primeras estrellas, podrían descartarse ciertos escenarios donde los PBHs eran muy abundantes o muy masivos.

Los autores del artículo comparan sus resultados con distintos escenarios observacionales, concluyendo que los datos actuales permiten excluir varias combinaciones de masa y número de PBHs. Esto abre una vía novedosa para afinar modelos y reducir el espacio de posibilidades de lo que realmente constituye la materia oscura.

Además, el estudio advierte que si los PBHs fueron realmente responsables de acelerar la formación estelar, los primeros objetos brillantes deberían encontrarse a redshifts mucho mayores que los actualmente observados, tal como señalan los propios autores: “la formación estelar podría haberse desplazado a redshifts tan altos como z ∼ 245, muy por encima del valor z ∼ 26 que predicen los modelos estándar ΛCDM”.

Lo que dirán los telescopios del futuro

Por ahora, muchas de estas conclusiones son difíciles de comprobar directamente. Las estrellas de Población III nunca se han observado de forma directa, ya que su luz es extremadamente tenue y ha sido desplazada por la expansión del universo. Pero esto podría cambiar muy pronto.

Instrumentos como el telescopio espacial James Webb o el futuro Square Kilometer Array (SKA) están diseñados para estudiar las épocas más tempranas del cosmos. Con ellos será posible saber si las primeras estrellas aparecieron antes de lo que se creía, lo que daría apoyo a la hipótesis de los PBHs como motores de la formación estelar temprana. En cambio, si los datos confirman un retraso en la aparición de esas estrellas, eso fortalecería la idea de que los PBHs más pequeños actuaron como inhibidores del proceso.

Además, estas observaciones podrían tener implicaciones indirectas para otras áreas de la astrofísica, como la formación de galaxias, la reionización del universo y la evolución de los agujeros negros supermasivos. Todo dependerá de lo que revele la luz más antigua del cosmos.

Referencias

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: