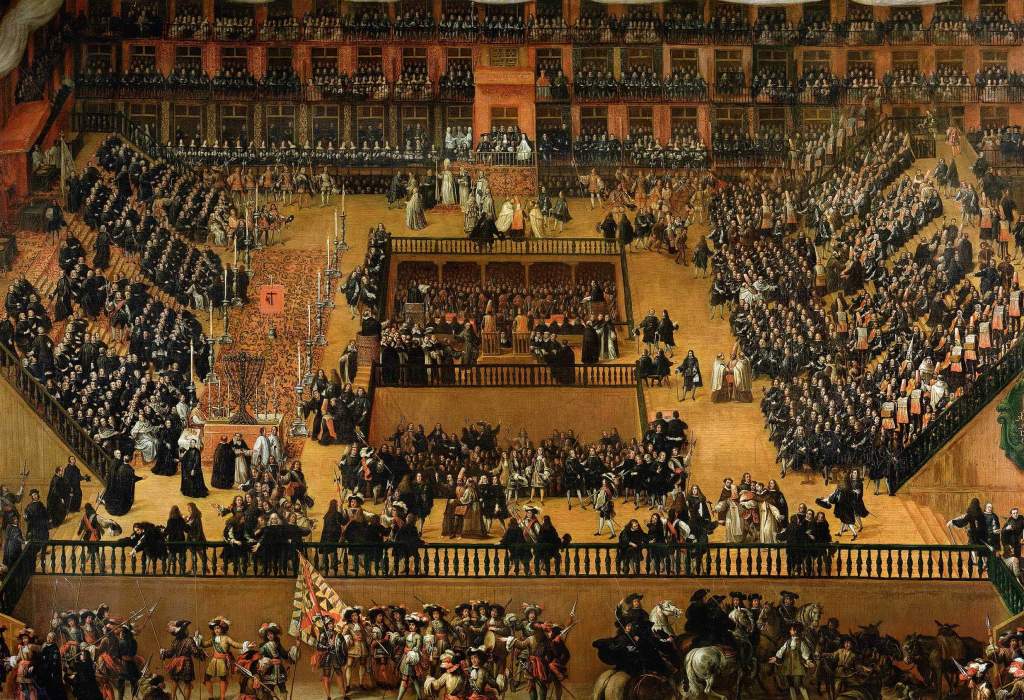

La Inquisición nació en la Edad Media, pero lo cierto es que la imagen que solemos proyectar de ella no corresponde exactamente con ese período sino más bien con el de la etapa moderna, que tradicionalmente situamos a partir del año 1500. Es la imagen de la Inquisición española que, desde finales del siglo XV y de modo especial en el transcurso de los siglos XVI y XVII, focalizó su atención en conversos del judaísmo y del islam acusados o sospechosos de mantener en secreto su primera religión. Era una Inquisición fuertemente instrumentalizada por la monarquía, de la que dependía institucionalmente.

En estas líneas no vamos a hablar de ella. Nos retrotraeremos en el tiempo y nos fijaremos en los orígenes medievales de la institución. Concretamente, debemos trasladarnos a mediados del siglo XII, momento en que dos circunstancias, debidamente combinadas, hicieron inevitable su nacimiento: el miedo y una Iglesia cada vez más poderosa.

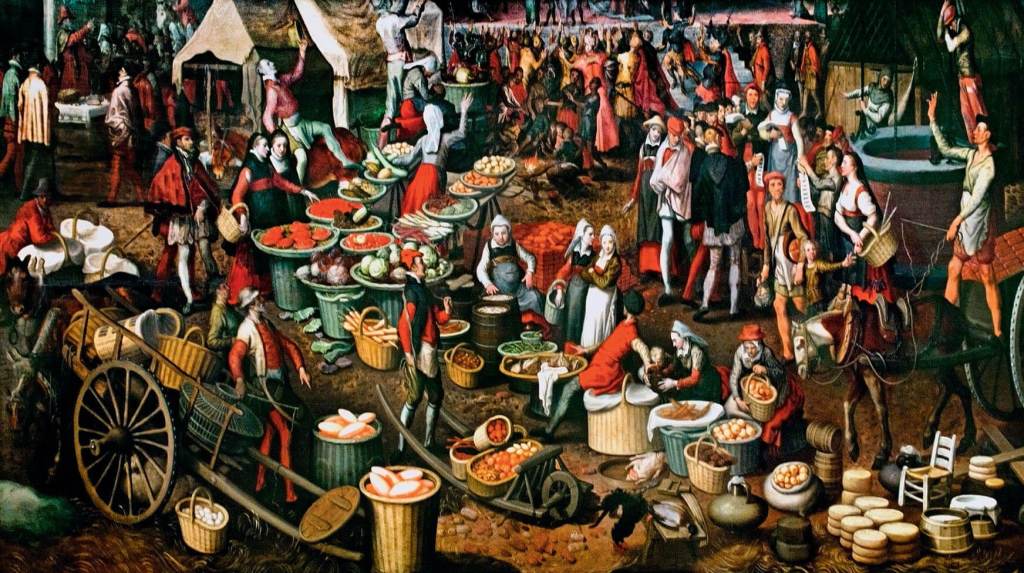

En ese momento, la sociedad del Occidente cristiano experimentaba importantes transformaciones. La larga crisis demográfica, económica y social de los primeros siglos de la Edad Media había quedado ya atrás dando paso a una sociedad en expansión, demográficamente más fuerte, también más productiva y en la que el mundo urbano empezaba a desarrollar un papel de primer orden. Era una sociedad dinamizada por las relaciones que impulsaba un comercio cada vez más activo.

Desde luego, el Mediterráneo volvía a ser un dinámico escenario de intercambio, pero no solo comercial, sino también de influencias culturales y, por supuesto, de ideas. En definitiva, un buen caldo de cultivo para que germinaran nuevas propuestas ideológicas, algunas de ellas con conexiones que remitían al Oriente mediterráneo e incluso más allá. Y, entre ellas, nuevas herejías.

El poder del papado

En la Edad Media, la herejía fue vista y entendida como una activísima enfermedad infecciosa asimilable a la más terrible de todas ellas, la lepra. La mera cercanía a un hereje podía ser causa de contagio: respirar su aire o compartir su espacio era ya peligroso. Y la herejía, como la enfermedad, también se podía transmitir de padres a hijos. Erradicarla era un deber de la sociedad cristiana que, de este modo, protegía a sus miembros de un contagio que los podía llevar a una muerte más terrible que la biológica, la de la condenación eterna de sus almas.

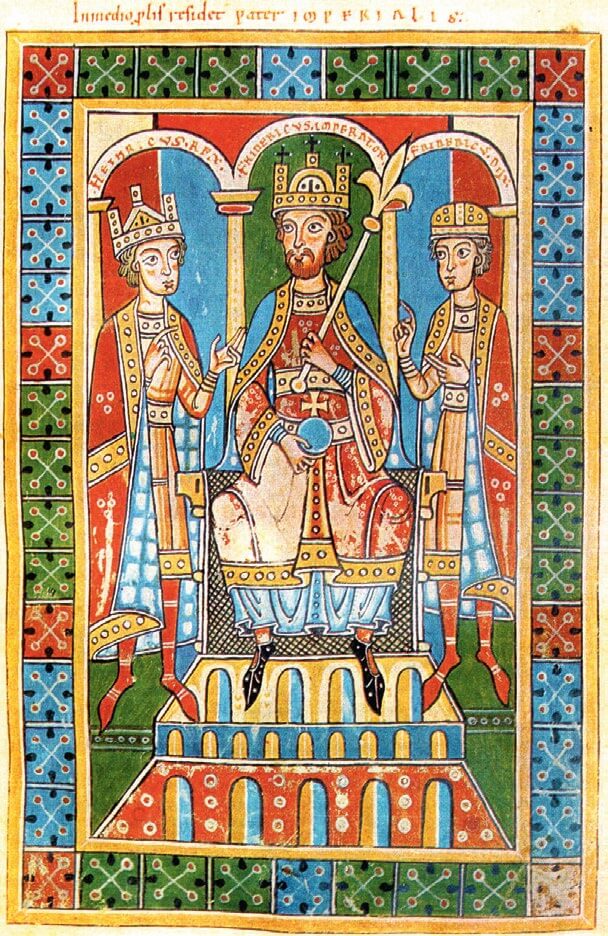

La presencia de nuevas y peligrosas herejías vino a coincidir con un pontificado notablemente fortalecido por la reciente reforma gregoriana, que había hecho de la libertad e independencia del papa una bandera irrenunciable. Esa reforma estaba convirtiéndolo en el líder de una Iglesia autocrática y centralizada que pugnaba victoriosamente con el emperador germánico por el dominium mundi.

De hecho, el gran canonista Rolando Bandinelli, papa Alejandro III (1159- 1181), se atribuyó en mayo de 1176, y no sin razón, la gran victoria de Legnano que sus aliados de las ciudades noritalianas –la llamada Liga lombarda– habían obtenido sobre el poderoso Federico I Barbarroja. Un emperador humillado solicitaba entonces el perdón del sumo pontífice, al que había desafiado durante años nombrando a sus propios y obedientes papas, y en cambio ahora Alejandro III le levantaba la correspondiente excomunión.

En defensa de la ortodoxia

El triunfo de la Iglesia se tradujo en la convocatoria de un importantísimo concilio ecuménico, el III de Letrán –marzo de 1179–, en el que el papa no hizo sino escenificar su indiscutible liderazgo sobre el conjunto de la cristiandad. Se sancionaba allí un modelo eclesiológico que venía a confirmar el papel nuclear del pontificado y su magisterio inapelable, y ello significaba la defensa a ultranza de un discurso doctrinal que nadie ni nada podía poner en peligro.

Y el peligro entonces, una vez derrotado el emperador, era la herejía. La imposición del criterio de firmeza en este punto se tradujo en una aplicación de las indulgencias propias de la Cruzada al combate contra la herejía. Era la primera vez que la Iglesia redirigía el movimiento cruzado hacia objetivos ajenos al mundo estrictamente pagano de los infieles.

Pero ¿cuál era esa herejía que tanto preocupaba al papa? ¿Y por qué era preciso, nada más y nada menos, que aplicarle una herramienta de combate tan brutalmente sofisticada como la Cruzada? El concilio se refiere a ellos específicamente como cátaros, una palabra griega que significa “puros” o “perfectos”.

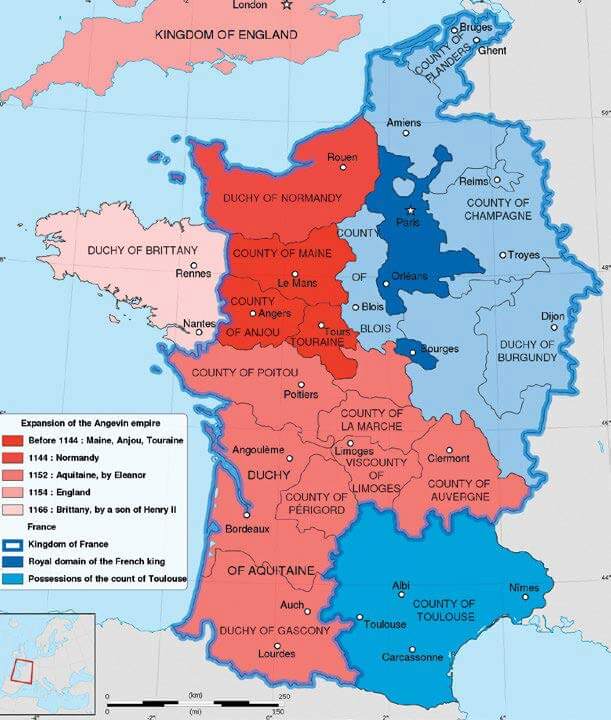

El concilio también decía que estaban especialmente presentes en lo que hoy conocemos como el Midi francés: el condado de Toulouse y la Gascuña albigense; de ahí el nombre de “albigenses” con el que también se les conoce. Formaban parte de una larga tradición de movimientos que, desde hacía siglos, la Iglesia consideraba como heterodoxos, viendo en ellos una seria amenaza para su integridad.

Esos movimientos se alimentaban de la corriente filosófica del gnosticismo dualista, y desde el siglo II se transformaron en numerosas sectas cristianas. Para ellas, la salvación del hombre consistía en liberarse de las ataduras de la materialidad que lo atenaza, una materialidad que comienza por su propio cuerpo: no alimentar sus pasiones ni sus afectos forma parte de una vida de purificación que prescinde del consumo de la carne y del sexo. Solo así, el espíritu del hombre, prisionero en su cuerpo, puede entrar en sintonía con el espíritu del Dios bueno, que es pura trascendencia, y que se opone al Dios malo hacedor de la creación y responsable, por tanto, de todo lo material.

La pugna entre esos dos principios –o dos dioses– es lo que explica las contradicciones del mundo y es la clave que nos permite, al tomar conciencia o conocimiento (gnosis) de esta realidad, predisponer nuestra vida por un camino recto y de perfección. Pero esa gnosis no es fruto de una reflexión personal del hombre, sino algo que nos revelan el espíritu del Dios bueno y sus emanaciones históricas, como el Jesús intangible del Nuevo Testamento.

En este sentido, Jesús representa una opción nada coincidente con el Dios vengativo y cruel del Antiguo Testamento, el mismo que había creado el mundo y, con él, el pecado, el sufrimiento y la muerte. El gnosticismo conseguía así liberar al Dios puro y bueno de cualquier responsabilidad en el sufrimiento y las tribulaciones de los hombres, que no eran sino el fruto de una malintencionada creación del Dios malo.

Una herejía amenazadora

De estas ideas participaban los cátaros, y las concretaban en propuestas a cada cual más disolvente y perniciosa para la Iglesia. Esta no era a sus ojos otra cosa que una estructura material cimentada en el pecado de la impureza. Sus jerarquías servían intereses inconfesables y mantenían al pueblo sujeto a una disciplina a golpe de sacramentos, expresión también ellos de una materialidad diabólica. Y quienes no se sometían eran amenazados con un infierno inexistente, porque no hay otro infierno que el de la malvada materialidad de esta vida de sufrimiento. Evidentemente, lo mejor que podía ocurrir con la Iglesia era que desapareciera con sus obispos, sacerdotes y sacramentos.

La propuesta no habría provocado el pavor que generó en la Iglesia si detrás de ella no hubiera habido una importante masa de población que la apoyaba. Es verdad que los cátaros más comprometidos, los auténticos “puros” o perfectos, llevaban una vida sacrificada de ascetas castos y vegetarianos, pero estos eran comprensivos con sus miles de seguidores, la masa de fieles o creyentes que, solo si estaban preparados, podían pasar a la primera categoría mediante una imposición de manos que simbolizaba la bajada del espíritu y el perdón de los pecados: el consolamentum. En cualquier caso, en trance de muerte, todos los creyentes recibían ese “consuelo” que les garantizaba la eterna sintonía con la bondadosa trascendencia del espíritu del bien.

La Iglesia, amenazada, quiso cortar la infección con la dureza de una Cruzada, pero es cierto que antes ensayó otros procedimientos, y es en este contexto anterior a la ofensiva militar en el que propiamente nace la Inquisición. Ese nacimiento supone una importante novedad jurídica. Hasta entonces, los tribunales y jueces eclesiásticos encargados de dictar sentencias obraban solo a instancia de una parte acusadora. Era esa parte la encargada de probar el delito y, en consecuencia, convencer al juez de la necesidad de aplicar una pena.

Lo que a partir de mediados del siglo XII se conoció como procedimiento inquisitorial otorgaba a los jueces eclesiásticos –los obispos y sus delegados– la iniciativa en los casos de herejía para llevar a cabo la “inquisición” o investigación, que es lo que significa la palabra y que naturalmente podía acabar en denuncia, una denuncia juzgada por el propio juez que había detectado el delito y que sentenciaría sobre él. La Iglesia asumía así un activo y más ágil papel en la persecución de la herejía.

El procedimiento lo estableció formalmente el papa Lucio III (1185-1187) en el Concilio de Verona de 1184. Allí, con el acuerdo del domesticado emperador Barbarroja, interesado también en cortar toda veleidad disolvente hacia el principio de autoridad, era promulgada la bula Ad abolendam. En ella se mencionan expresamente los “cátaros”, “perfectos”, “creyentes” y “consolados” junto a otros herejes relacionados con movimientos de pobreza, predicadores libres o quienes pudieran cuestionar la doctrina eclesial sobre los sacramentos.

El procedimiento inquisitorial permanecería bajo el control de los obispos de cada diócesis, pero se arbitraban medidas de colaboración activa con el poder secular, encargado de ejecutar las sentencias dictadas por los tribunales episcopales, y se contemplaba, además, la suspensión durante tres años de aquellos obispos negligentes o que no cumplieran con suficiente celo con sus labores de investigación y denuncia.

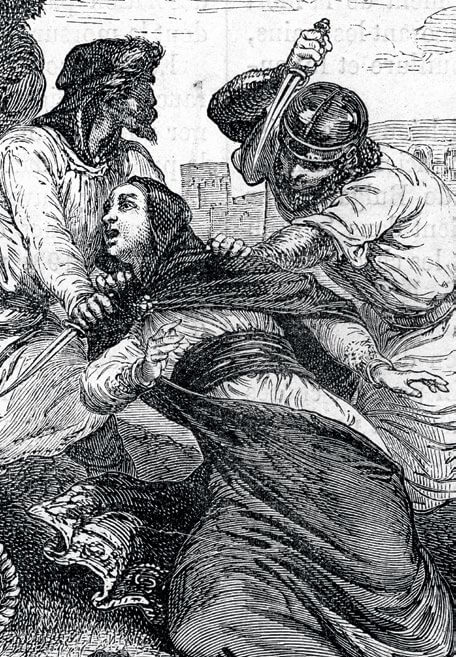

Esta fase previa a la declaración de guerra se interrumpió violentamente cuando, en enero de 1208, un legado pontificio destacado en los territorios afectados por la herejía cátara fue asesinado por un vasallo del conde Raimundo VI de Toulouse. Solo unos meses antes, el legado había excomulgado al conde por negarse a secundar un proyecto de constitución de una “liga de paz” para combatir militarmente a los herejes.

La Cruzada era ya inevitable: la predicó Inocencio III en los primeros meses de 1208. Lo hizo en términos casi apocalípticos –los cátaros eran demonios que urgía destruir– e insistiendo en una interesante idea: los herejes eran más peligrosos que los musulmanes; por eso era preciso aplicarles las medidas que a ellos se aplicaban, pero con mayor rigor.

La Cruzada contó con un legado papal como máximo responsable, el abad Arnaldo de Cîteaux (Arnaud Amaury), y con un caudillo militar, Simón, señor de Montfort, un franco del norte que había participado en la cuarta Cruzada y que se puso al frente de un ejército de unos 5.000 caballeros y más del doble de peones, provenientes todos de las regiones del norte de Francia.

La erradicación de la herejía fue acompañada de una sistemática política de ocupación territorial que no ahorró episodios de violencia. El asalto a Béziers, en 1209, es especialmente conocido. Los responsables políticos y religiosos de las zonas ocupadas fueron sustituidos. Simón de Montfort se convertiría en vizconde de Béziers y Carcasona, y el abad Arnaldo, en arzobispo de Narbona, lo cual acabó evidenciando que la Cruzada había derivado hacia una guerra de ocupación que venía a servir a los intereses de la monarquía capeta, dispuesta a someter el territorio y barrer la influencia feudal aragonesa en el sur de Francia.

Esto es lo que obligó a Pedro II el Católico (1196- 1213) de Aragón a ponerse al lado de sus vasallos occitanos –en concreto, de su primo y cuñado Raimundo VI de Toulouse– y enfrentarse en 1213 a los cruzados de Simón de Montfort. El rey murió en la batalla de Muret, y Simón de Montfort se apoderó del territorio y título del condado de Toulouse. En ese momento, la Cruzada parecía haberse acabado, y de hecho así fue formalmente, aunque en cierto modo se hubiera cerrado en falso.

Así, volvería a plantearse un nuevo escenario de violencia muy pocos años después, pero convertido cada vez más claramente en un tema estrictamente político. En 1218 estalló una rebelión general en el Languedoc frente a la ocupación franco-cruzada. A partir de aquel momento fue directamente la monarquía francesa la que asumió el control de la guerra. Tras algunos renombrados episodios como el de la defensa de Montségur por los cátaros en 1244, la contienda finalizaba a mediados del siglo XIII: en 1258, la paz de Corbeil firmada por los reyes Luis IX de Francia (1226- 1270) y Jaime I de Aragón (1213-1276) sancionaba la exclusión de la influencia de la monarquía catalano-aragonesa en el sur de Francia.

Y entretanto, ¿qué había pasado con la Inquisición? La institución había nacido para destruir la herejía, y evidentemente no lo había conseguido. La Iglesia, no obstante, no renunció a ella. Se intensificó y perfeccionó su uso durante el pontificado de Inocencio III (1198-1216), insistiéndose en que los jueces debían actuar “de oficio” buscando los herejes, sin esperar a contar con acusaciones previas. A partir de ese momento, el pontificado empezó a sospechar que los obispos no actuaban con la suficiente energía y que era preciso que la Inquisición, convertida en auténtico tribunal permanente, comenzara a intervenir mucho más en sintonía con el gobierno papal.

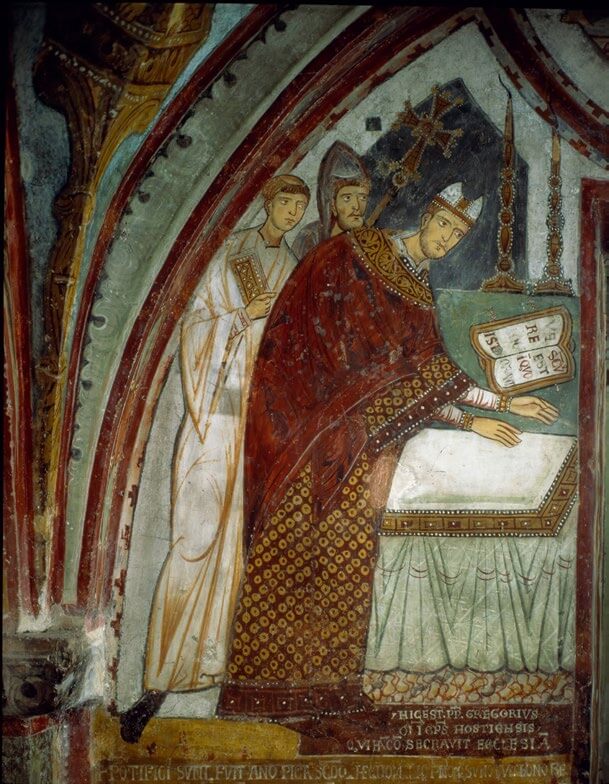

Esta deriva cristalizó definitivamente bajo el pontificado de Gregorio IX (1227-1241). Su bula Excommunicamus (1231) supone un punto de inflexión decisivo en la lucha inquisitorial contra la herejía. A partir de entonces, se dibuja el definitivo perfil de la Inquisición medieval sobre tres pilares fundamentales.

En primer lugar, el monopolio de la Iglesia sobre el combate contra la herejía, un monopolio que no excluía un papel subsidiario del poder político, al que se atribuía la responsabilidad de materializar las sentencias de la Iglesia.

En segundo lugar, la existencia de un cuerpo permanente de “inquisidores” –por primera vez aparece expresamente el término– confiado a la Orden de Predicadores o de los dominicos, que, dada la preparación doctrinal de sus miembros, sería especialmente eficaz en la detección y persecución de cualquier atisbo de herejía.

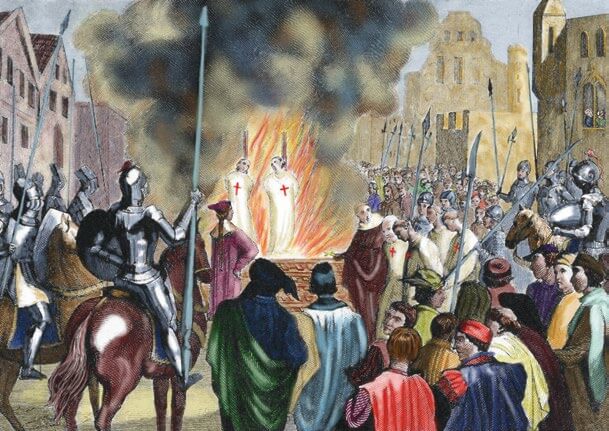

Y finalmente y en tercer lugar, el establecimiento de penas especialmente contundentes, ejecutadas por el brazo secular y que pasaban, entre otros cauces, por la hoguera y la confiscación de bienes, y solo “por piedad”, como en su momento había dicho Inocencio III, se perdonaría la vida de los hijos de los reos. A este sombrío cuadro se uniría, desde 1252, bajo el pontificado de Inocencio IV (1243-1254), la autorización del uso de la tortura por parte de los inquisidores como medio lícito de arrancar confesiones.

Evolución de la inquisición

A partir de entonces, la Inquisición pontificia actuó en numerosas causas y procesos que, por uno u otro motivo, se contemplaban como especialmente desestabilizadores. Es conocida la actuación de la Inquisición en el proceso que finalizaría en 1312 con la abolición del Temple o en la lucha sin cuartel que en determinados momentos el pontificado, especialmente durante el de Juan XXII (1316-1334), mantuvo frente a los Fraticelli, un movimiento de radical pobreza vinculado al franciscanismo; y ello por no hablar de lo que, muy al final de la Edad Media, durante el pontificado de Inocencio VIII (1484-1492), supuso la implicación inquisitorial en la lucha contra la brujería.

Al poco de acceder al trono pontificio este último papa, en diciembre de 1484, promulgaba la bula Summis desiderantes affectibus, un texto que suele identificarse como el principio de una desatada persecución, cruel y generalizada, contra los acusados y, sobre todo ya en este momento, las acusadas de brujería, una persecución que no se detendría en más de doscientos años. Bajo la protección del papa y bajo la cobertura de su bula, se publicaría el famoso Malleus maleficarum (1487), una suerte de tratado sistemático sobre la brujería, sin duda el más popular y conocido de todos los tiempos, que durante decenas de años serviría como auténtico “manual de inquisidores”.

Pero para entonces, sin embargo, eran los reyes al frente de monarquías de vocación estatal los que comenzaban a arrebatar a la Iglesia su monopolio de jurisdicción sobre la herejía. Los Reyes Católicos fueron pioneros en España. Sixto IV (1471-1484) había accedido en 1478 a reconocer el control de la monarquía sobre la institución del Tribunal de la Inquisición, y aunque muy pronto se dio cuenta del error cometido e intentó rectificar, no pudo hacerlo. La ya de por sí implacable y cruel trayectoria de la Inquisición medieval alcanzaría cotas de mucha mayor intensidad bajo el control de los “Estados modernos”.

Para saber más

- LABAL, P. Los cátaros: herejía y crisis social (1984, Crítica).

- SÁNCHEZ HERRERO, J. Los orígenes de la Inquisición medieval (2005, Clío & Crimen, 2, pp. 17-52).

- MOORE, R. I. La guerra contra la herejía. Fe y poder en la Europa medieval (2014, Crítica).

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: