La saga jurásica ha servido, además de para el entretenimiento de todas las edades, para preguntarnos por algunos límites en el uso de la ciencia. Existen dos novelas –y varias películas– con el título de El mundo perdido, y en ambas salen dinosaurios: el primer libro lo escribió Sir Arthur Conan Doyle en 1912, y es una de sus obras más recordadas fuera de las historias de Sherlock Holmes; el segundo lo escribió Michael Crichton en 1995, como continuación de su megaéxito Parque Jurásico.

Ambas son un reflejo de la época en que fueron escritas: Conan Doyle recurrió a la idea, posteriormente muy imitada, de situar a los dinosaurios en un rincón inexplorado del planeta, y Crichton optó por traerlos a la época actual empleando la ingeniería genética.

También recordó uno de los temas constantes en su mundo literario, el de los peligros del conocimiento mal utilizado.

De libros al cine

El problema es que la novela de Crichton es bastante mala. Está escrita únicamente por dinero, y se nota. Lo poco interesante que hay en ella ya apareció en su predecesora —esta sí, magnífica— escrita en 1990.

Así que, cuando Steven Spielberg volvió a ponerse tras la cámara para filmar la adaptación cinematográfica, se apartó todo lo posible del original. El resultado se benefició mucho de ello: si en Parque Jurásico una excelente novela de entretenimiento dio lugar a una película mediocre, en El mundo perdido una novela mediocre dio lugar a una cinta muy superior.

No todo el mundo comparte esta opinión, claro, empezando por el propio Spielberg. Pero hay motivos para considerar a El mundo perdido la mejor película de las cinco que componen hasta el momento —falta, por lo menos, una más— la saga jurásica: están ausentes las escenas en las que se explican la ingeniería genética y la clonación, y que eran una copia sin fuerza ni interés de su equivalente en el libro.

Cazadores, multinacionales y dinosaurios fuera de control

Los efectos digitales, que en Parque Jurásico apenas se estaban estrenando, están mucho más conseguidos. Y el guion de David Koepp introduce ideas que en la segunda trilogía llegarían al límite, como la cacería de dinosaurios por la multinacional InGen, que pretende abrir con ellos un nuevo parque. Todo ello aderezado con las habituales persecuciones y situaciones de suspense, con velocirraptores y tiranosaurios devorando personajes.

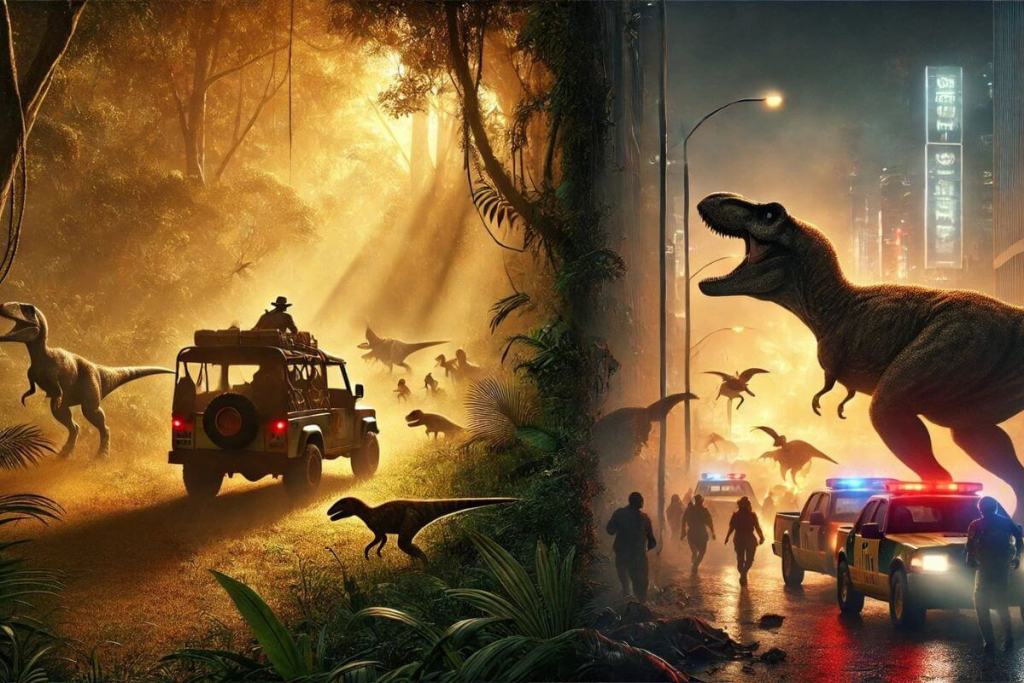

Pero aquí hay tiempo para subrayar mejor la idea de que estos dinosaurios no son tanto depredadores como víctimas de la ambición humana. Las escenas finales del tiranosaurio sembrando el caos en las calles de San Diego remiten a muchas películas similares, con la saga de Godzilla en primer lugar, pero en esta ocasión no puede evitarse sentir que este animal, pese a su ferocidad, es una criatura perdida en un mundo extraño.

La evolución cinematográfica del dinosaurio

Las películas de Jurassic Park han servido para reinventar el concepto de los dinosaurios en el cine; lo habitual era que aparecieran en producciones en las que los protagonistas viajaban a la prehistoria o se aventuraban en regiones ignotas donde estos animales seguían viviendo en libertad.

Tampoco había demasiado rigor científico en su representación —una adaptación de la novela de Conan Doyle filmada en 1960 usó como dinosaurios imágenes de iguanas con cuernos de goma—, aunque la saga producida por Spielberg también tiene sus fallos: además de las nuevas especies inventadas para las películas, otras auténticas, como los velocirraptores, son más grandes de lo que fueron en la realidad, para hacerlos mas amenazadores.

El cineasta cayó en la misma trampa que el nuevo dueño del parque en Jurassic World, al que el jefe del laboratorio le dice: “Usted no quería realismo, quería más colmillos”.

Aunque quizá el mayor fallo es que, cinco películas después, a nadie se le haya ocurrido que trapichear con bestias de toneladas de peso y garras y colmillos de medio metro, es una idea que, tarde o temprano, va a acabar fatal.

Spielberg, Godzilla y el regreso del monstruo urbano

Uno de los giros más audaces de El mundo perdido fue trasladar al tiranosaurio fuera de la isla, llevándolo a las calles de San Diego. Esta secuencia final, inspirada abiertamente en la saga de Godzilla, convirtió al dinosaurio en una criatura desorientada que siembra el caos sin comprender el entorno que lo rodea.

Spielberg lo explicó como un homenaje al cine japonés de monstruos, pero también como una forma de explorar qué pasaría si el ser humano perdiera el control absoluto sobre sus propias creaciones.

A diferencia de otras escenas de la saga, esta invasión urbana no tiene un enfoque puramente destructivo. El dinosaurio no actúa como un villano, sino como un animal desplazado, separado de su ecosistema y forzado a sobrevivir en un entorno hostil.

Esa ambigüedad ética —donde lo temido no es solo la bestia, sino la decisión humana que la llevó hasta allí— refuerza el tono crítico que recorre toda la película. El monstruo ya no es el dinosaurio, sino el sistema que lo puso en jaque.

El miedo en nuestras propias calles

Además, el segmento urbano permitió un despliegue técnico que superó lo visto en la primera película. El equipo de efectos especiales combinó animatrónica con CGI de última generación para mostrar al T. rex interactuando con objetos reales, como autobuses, casas y piscinas.

Esta integración visual fue tan eficaz que marcó un precedente para futuras películas del género, demostrando que los dinosaurios podían funcionar también fuera de la selva… y que el miedo podía migrar del laboratorio a nuestras propias calles.

El laboratorio fuera de campo: ciencia ausente, consecuencias presentes

Una de las diferencias más notorias entre Parque Jurásico y El mundo perdido es la forma en que se representa —o se omite— la ciencia.

Mientras que la primera entrega dedicaba varios minutos a explicar el proceso de clonación y manipulación genética, en la secuela Spielberg optó por dejar esos aspectos fuera de plano. No hay largas exposiciones sobre ADN fósil ni debates entre genetistas: el foco se desplaza de la creación al uso, de la teoría a las consecuencias.

Esta decisión narrativa tiene un efecto significativo: al eliminar la ciencia como protagonista, la película se centra en las implicaciones éticas y comerciales del experimento jurásico.

La empresa InGen no aparece ya como un laboratorio pionero, sino como una multinacional que busca rentabilizar a toda costa sus activos biotecnológicos. La reflexión ya no gira en torno a si se puede crear vida, sino a si se debería comercializar.

Ese enfoque conecta con otros temas recurrentes en la obra de Michael Crichton, como la crítica a la ciencia sin supervisión ética o la tecnología convertida en espectáculo.

Aunque Spielberg se alejó del texto original, conservó esa preocupación de fondo: la ciencia no falla porque esté mal hecha, sino porque es usada por quienes no entienden —o no les importa— sus límites. En El mundo perdido, el silencio del laboratorio es el ruido de fondo de un error que ya no se puede deshacer.

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: