Su presencia en la cultura popular ya forma parte indisoluble del imaginario del medievo. Lo hemos visto cientos de veces: un cardenal, un duque o el mismísimo rey estampa su firma al final del documento, lo enrolla cuidadosamente y lo sella con lacre antes de entregarlo en manos de un mensajero. Durante siglos, el pergamino fue el material esencial sobre el que se escribió gran parte del conocimiento, la cultura y la religión de Europa. Su fabricación, compleja y meticulosa, revela la importancia que se le daba a la preservación duradera del saber escrito. Aunque hoy asociamos los pergaminos con los manuscritos antiguos (o, como en la escena descrita al inicio, con los mensajes y disposiciones establecidas por los poderosos), su historia es mucho más rica de lo que suele imaginarse.

Orígenes históricos del pergaino y materiales empleados

El uso de pieles animales como soporte para la escritura antecede a la Edad Media, aunque fue durante este periodo cuando el pergamino se convirtió en el principal medio para la transmisión de textos. El término “pergamino” proviene de la ciudad de Pérgamo, donde, según la tradición, se desarrolló su uso como alternativa al papiro egipcio durante el siglo II a. C.

En la Europa medieval, se utilizaron, sobre todo, las pieles de terneros, ovejas y cabras para este fin. El tipo de animal determinaba de forma directa la calidad del pergamino: la piel de ternero, conocida como vellum, gozaba de mayor valor al ser más fina y uniforme.

El proceso de fabricación paso a paso

La creación del pergamino requería una combinación de técnicas químicas, mecánicas y manuales. A continuación, se describen las principales etapas del proceso. En general, las fases del proceso no cambiaron de forma sustancial desde la antigüedad clásica hasta bien entrado el Renacimiento.

Primera fase: recolección y conservación de la piel

El proceso de elaboración del pergamino comenzaba con la obtención de la piel, que debía estar en buen estado, sin desgarros ni imperfecciones visibles. Una vez desollado el animal, la piel se limpiaba de restos de carne y sangre, y se salaba para evitar la descomposición durante su almacenamiento o transporte.

Segunda fase: deslanado mediante baños de cal

La piel salada se sumergía en un baño alcalino de cal durante varios días, en un proceso conocido como “encalado”. Este baño servía para aflojar el pelo y separar las capas dérmicas. Después del encalado, la piel se rascaba con cuidado utilizando un cuchillo curvo con hoja en forma de media luna (llamado lunellum) para eliminar tanto el vello como el tejido subcutáneo sobrante.

Tercera fase: tensado en bastidor

Una vez limpia, la piel se tensaba sobre un marco de madera llamado bastidor. Mediante cordeles o ganchos insertados a lo largo del borde, se aplicaba una tensión constante que estiraba el material mientras se secaba. Esta etapa resultaba de especial complejidad, ya que una tensión irregular podía provocar deformaciones o incluso llegar a desgarrar la piel.

Cuarta fase: raspado final y alisado

Durante el secado, se procedía a un segundo raspado más fino, que buscaba uniformar el grosor y mejorar la textura del pergamino. Para ello, se usaban cuchillas más delgadas o piedra pómez. Por último, se pulía la superficie con una mezcla de tiza y harina o con una piedra lisa. Este último proceso preparaba el pergamino para la escritura con tinta.

Una superficie viva y sensible

A diferencia del papel moderno, el pergamino conservaba muchas de las características de su origen animal. La mayoría de las hojas presentaban dos caras: una cara del pelo, más rugosa y oscura, y una cara de la carne, más lisa y clara. Los copistas solían preferir esta última para escribir, aunque muchos manuscritos alternaban ambas superficies.

Asimismo, el pergamino reaccionaba a los cambios de humedad y temperatura. En ambientes húmedos, tendía a ondularse o contraerse, por lo que los códices medievales solían encuadernarse con tapas gruesas y cierres de cuero o metal, diseñados para mantener las hojas en su sitio.

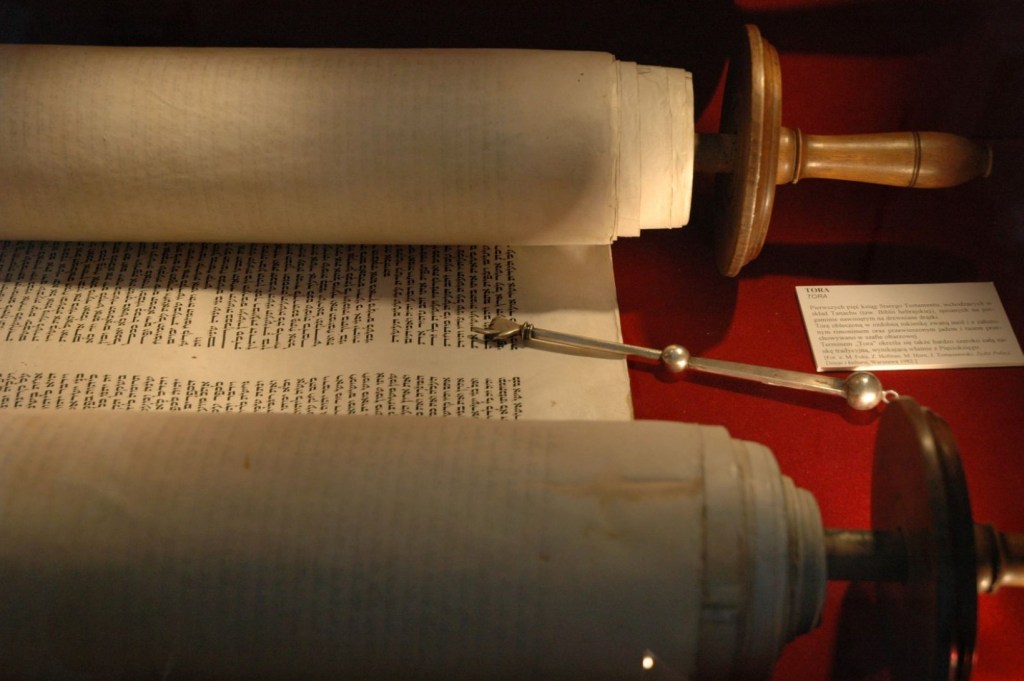

Un material precioso para textos importantes

El alto coste de producción del pergamino hacía que se utilizase, sobre todo, para obras de especial relevancia, como manuscritos religiosos, documentos notariales, bulas papales y tratados de ciencias o filosofía. Se necesitaban hasta 300 pieles animales para producir un solo manuscrito de gran formato, lo que explica que muchas bibliotecas monásticas conservaran con extremo cuidado sus libros y los reprodujeran solo bajo condiciones estrictas.

A pesar de la introducción del papel en Europa a partir del siglo XIII, el pergamino se mantuvo en uso hasta el siglo XVI, sobre todo en aquellos entornos de elite donde se valoraba la longevidad del material. Incluso después de que la imprenta hubo sustituido a la mayoría de escribas y amanuenses, los documentos oficiales y los registros eclesiásticos siguieron copiándose en pergamino durante varias décadas más.

La reutilización del pergamino: los palimpsestos

Debido a su elevado coste, los pergaminos solían reutilizarse. En numerosas ocasiones, las hojas antiguas se raspaban o lavaban para permitir su reutilización. Estos fragmentos reutilizados se conocen como “palimpsestos”, y muchos de ellos han demostrado ser valiosas fuentes secundarias para los estudiosos modernos.

El raspado de la tinta podía realizarse mediante cuchillas o productos abrasivos, aunque nunca se lograba una limpieza total. En muchos casos, la escritura anterior quedaba parcialmente visible. Así, y gracias a tecnologías modernas como la fotografía multiespectral, se han podido recuperar textos clásicos perdidos que yacían ocultos bajo las capas de escrituras medievales posteriores.

En este sentido, el palimpsesto de Arquímedes ofrece un ejemplo excepcional. Redescubierto en 1906, permitió identificar varios textos matemáticos fundamentales del sabio griego bajo una oración cristiana escrita siglos después. Este caso ilustra cómo el pergamino operó como un testigo privilegiado de la transformación cultural y religiosa de Europa.

Un legado que perdura

A pesar del paso del tiempo, muchos pergaminos medievales han llegado hasta nuestros días en un estado de conservación excepcional. Su resistencia al desgaste, junto con la protección que brindaban las encuadernaciones y las condiciones de los scriptoria monásticos, ha permitido que miles de manuscritos sobrevivan a guerras, incendios y otros eventos catastróficos.

Actualmente, instituciones como la Biblioteca Bodleiana, la British Library o el Getty Museum conservan vastas colecciones de códices en pergamino. Estudiarlos no solo permite conocer su contenido, sino también comprender los métodos de producción, las técnicas artísticas de iluminación y la vida cotidiana de los artesanos que los fabricaron.

Fragmentos de historia que perduran

La fabricación del pergamino en la Edad Media, además de ejemplo de la tecnología dela escritura, se convirtió también en una expresión de la cultura del manuscrito. Cada hoja nacía del largo trabajo colaborativo entre curtidores, copistas, iluminadores y encuadernadores. Cada pliegue, cada imperfección en la textura, habla del tiempo, la materia y la dedicación invertida en preservar el saber.

Referencias

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: