Hace mil años el planeta tenía las mismas dimensiones que en la actualidad, pero era mucho más pequeño para sus habitantes. Además de ignorar que se movían sobre una esfera dividida en cinco continentes que gira en torno a una estrella, los seres humanos vivían atrapados en una red mental de conocimientos estrechos y supersticiones amplias.

En Occidente, se suponía que la religión cristiana debía contribuir a luchar contra el paganismo y la superstición, pero lo hacía a costa de oponerle otras supersticiones. Durante aquellos oscuros siglos, lo razonable no servía para iluminar las respuestas a las grandes preguntas humanas. La fe lo era todo.

Antecedentes de una herejía

Europa conoció un notable repunte de las herejías entre los siglos XI y XII, cuando tras las reformas de Gregorio VII florecieron ciertos movimientos críticos de exaltación de la pobreza y la castidad. Fue una reacción muy comprensible al caótico estado al que habían llegado los estamentos eclesiásticos. El concubinato de los clérigos, santificado a veces con el sacramento del matrimonio, tuvo que ser condenado enérgicamente en el Concilio de Letrán (1123) porque se estaba convirtiendo en una práctica regular.

Había sacerdotes y obispos amancebados, o incluso casados y con varias amantes, que pretendían que sus hijos y nietos heredasen sus propiedades y sus cargos eclesiásticos, tal como ocurría de forma normalizada en los demás estamentos sociales. A esta conducta se la llamó nicolaísmo, así como se llamó simonía a la compraventa de propiedades religiosas –generalmente a los señores feudales, que podían pagarlas– y de bienes espirituales (sacramentos), prebendas y cargos eclesiásticos, e investidura al nombramiento de autoridades religiosas por parte del poder temporal.

Entiéndase mejor con esta historia, más común en los siglos XI-XIII de lo que se suele creer: el señor duque hace obispo de sus dominios (investidura) a su amigo Luitprando, el cual vive a lo grande, con esposa, hijos y amantes (nicolaísmo), a cambio de apoyar en todo al señor duque y hasta servirle en ocasiones de chivato, alcahuete y testaferro. Al llegar a la vejez, Luitprando convence al duque para que nombre nuevo obispo a su hijo mayor (investidura y nicolaísmo), y el duque accede a cambio de que Luitprando le venda a buen precio y bajo cuerda la tercera parte de las tierras del obispado (simonía).

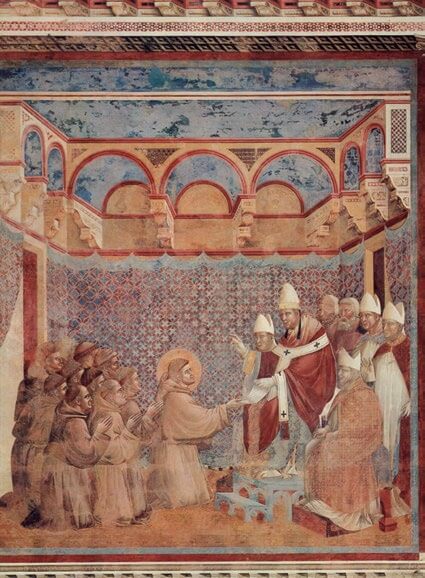

La corriente renovadora de los que se escandalizaban ante ese estado de cosas produjo sus frutos dentro y fuera de la ortodoxia católica. Así, surgieron numerosas órdenes mendicantes al calor del espíritu de la franciscana, fundada por ‘el pobrecillo de Asís’, pero también sectas como la de los valdenses o Pobres de Lyon (siglo XII), que vivían voluntariamente en la penuria y discutían los dogmas y cánones hasta el punto de situarse espiritualmente fuera de los límites de la Iglesia; o la de los Hermanos Apostólicos (Fraticelli Apostolici) de Segarelli, que practicaban el sexo libre y no le hacían ascos a robar a los ricos seglares y a los propios obispos y cardenales.

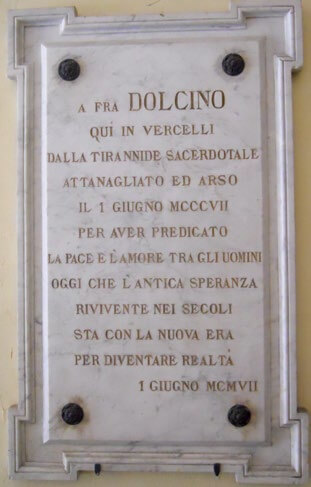

A la muerte de Segarelli, su líder pasó a ser Dulcino de Novara, cuyas ideas trascendían el ámbito eclesiástico y han llevado a considerarlo un precursor del anarquismo. En pleno siglo XIII, Dulcino predicaba la igualdad absoluta de hombres y mujeres, la abolición del sistema feudal, la sociedad sin leyes y la vuelta de la Iglesia a la pobreza evangélica. Muchos siglos más tarde, el filósofo alemán Friedrich Nietzsche (1844- 1900) consideraría a Dulcino el paradigma de su concepto de superhombre.

Dulcino y sus seguidores, los dulcinistas, terminaron ardiendo en las hogueras de la Inquisición, pero la idea de un retorno a la humildad evangélica, mezclada con antiguas nociones propias de las corrientes maniqueas y gnósticas que habían sitiado intelectualmente al primer cristianismo, estalló en la gran herejía medieval que constituyó el catarismo, surgido en el norte de Italia y sur de Francia. Allí, en el Languedoc occitano, arraigaron en el siglo XII los cátaros, llamados también albigenses por haber sido la ciudad de Albi uno de los centros de su cultura.

Rito de purificación

Dejando a un lado las creencias, costumbres e historia de los cátaros, aquí nos ceñiremos a un punto concreto de su pensamiento que no es menor, ya que atañe al propio nombre que los herejes se dieron, porque katharós es palabra griega que significa “puro, limpio”. Es también la base de ‘catarsis’, vocablo que ha hecho suyo la psiquiatría moderna para traducir el término freudiano abreagieren (desahogarse), que alude a una purificación liberadora o a una liberación purificadora; en definitiva, a liberarnos de algo que nos aflige o que gravita sobre nuestra conciencia y la ensucia. Resulta ilustrativo que Hipócrates, padre de la medicina, utilizase ese mismo término para referirse a la menstruación.

La catarsis de los cátaros tenía lugar a través de un rito considerado el único de sus sacramentos, el consolamentum, que practicaban quienes deseaban acceder al grado máximo de purificación, el del grupo de los ‘puros’ o ‘perfectos’ que, por medio de ese rito iniciático, se declaraban libres de las ataduras carnales. Pues lo carnal, como parte que es del mundo material, era para los místicos cátaros una creación diabólica; algo sucio y burdo que nos engaña constantemente a través de los sentidos.

El dualismo o la categorización del mundo en dos ámbitos opuestos y enfrentados, algo tan simple intelectualmente como fácil de asimilar para el pensamiento medieval, había florecido en la Persia mazdeísta dos mil años antes y llegó a su clímax con el profeta Mani y el maniqueísmo en el siglo III, una doctrina que había impregnado al cristianismo –sobre todo a la rama oriental– desde sus primeros tiempos.

Tras recibir el consolamentum, algunos de aquellos cátaros puros comenzaban a eliminar voluntariamente sus lazos con el mundo de los sentidos, que era para ellos fuente de todos los males y teatro de actividades del demonio. Al final de ese camino de sucesivos abandonos se encontraba la renuncia temporal a alimentarse, que podía significar la muerte por inanición.

Las grandes damas cátaras

A ese extremo definitivo, conocido como endura, llegaron numerosos perfectos cátaros. Y también llegaron algunas perfectas, porque uno de los mayores motivos del escándalo que produjo en su época aquella secta fue su empeño por equiparar a hombres y mujeres, llamados respectivamente “buenos caballeros” y “buenas damas” en el mundo cátaro.

Parte de esa voluntad de igualar a ambos géneros era la libertad sexual de que gozaban las mujeres cátaras, pareja a la de los varones. Cuando un puñado de ellas fueron obligadas a declarar sobre su conducta erótica ante los tribunales de la Inquisición, se dice que dieron detalles que hicieron ruborizarse a los sesudos jueces eclesiásticos que las escucharon.

Entre aquellas mujeres las había nacidas en todos los sectores de la sociedad, desde las clases bajas a la aristocracia. La apodada Loba de Pennautier se hizo cátara después de casarse con un artesano de Carcasona llamado Jourdain de Cabaret, al que abandonó, pero con el que fue obligada a convivir por el estamento católico. Ella tuvo que aceptar, pero en contrapartida abrió su puerta a media docena de amantes con los que tuvo un buen puñado de hijos.

Por su parte, Hermisenda de Castellbó fue una dama catalana hija de Arnau, vizconde de Castellbó, un cátaro miembro de la baja aristocracia que ayudó a sus correligionarios occitanos cuando cruzaron los Pirineos huyendo de la persecución a que los sometían los cruzados y la Inquisición. Antes de morir en 1237, Hermisenda pidió y recibió el consolamentum como buena dama cátara, y con aquel gesto pareció haber burlado a sus perseguidores católicos.

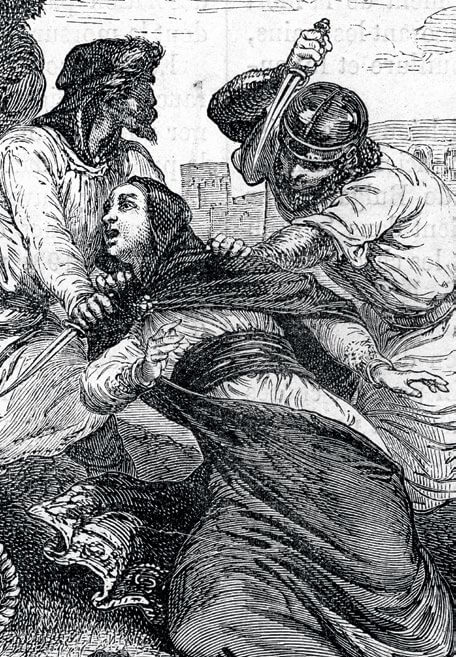

Sin embargo, el inquisidor de Cataluña, que no estaba dispuesto a permitir que se marchase sin castigo, ordenó desenterrar su cadáver y, de paso, también el de su padre el vizconde, depositar los restos de ambos sobre una pira y convertirlos en cenizas que más tarde dispersaría el viento. Ante semejante saña, los habitantes de Foix reaccionaron apoderándose del señor inquisidor, al que ataron a una pequeña silla y apedrearon hasta matarlo. La historia lo conocería desde entonces como Pere de la Cadireta (Pedro el de la Sillita).

Otra gran dama cátara, la condesa Esclaramunda de Foix, recibió el consolamentum en 1205 en una solemne ceremonia que concentró a la mayoría de la nobleza del Mediodía francés. Por entonces reinaba en Occitania Raimundo VI, conde de Toulouse y marqués de Provenza, que había restablecido la paz con los reyes de Aragón apenas llegado al poder. Raimundo, como otros señores occitanos, favoreció siempre la herejía cátara, que se entendía como una característica propia de aquella vasta y rica región.

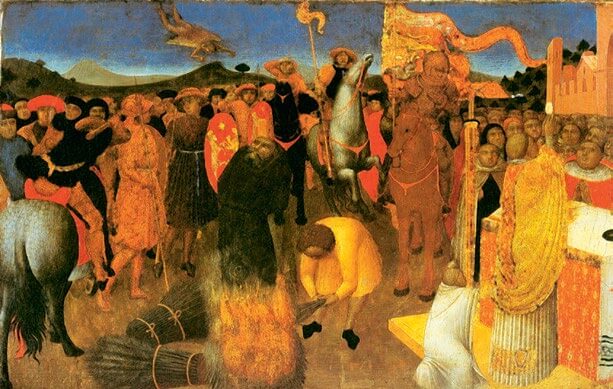

Poeta y trovador además de gobernante, Raimundo VI fue acusado sin pruebas de haber sido el autor intelectual del asesinato de Pierre de Castelnau, el monje cisterciense nombrado legado pontificio por Inocencio III y a quien este había enviado a Occitania para enfrentarse a la herejía cátara junto a los hispanos Domingo de Guzmán y Diego de Osma. La muerte de Castelnau, en la que parece que no tuvo nada que ver Raimundo, desencadenó la Cruzada albigense, que duró 35 años y terminó prácticamente con los cátaros tras enormes destrucciones y miles de muertos y heridos. Lo peor, no obstante, fue que supuso la implantación definitiva de la Inquisición católica, cuya actividad generaría durante siglos tanto dolor y sufrimiento.

Las torturas del amor

En cualquier caso, la influencia de aquella voluntad depurativa que promovió el catarismo se dejó sentir en otros aspectos de la sociedad medieval. Los cátaros aparecieron en la misma época y en el mismo territorio (el siglo XII en el sur de Francia) que ese movimiento de purificación –o incluso sublimación– del ideal erótico al que sus creadores y contemporáneos llamaron fin’amor (amor fino o delicado) y la crítica literaria del siglo XIX bautizó como amour courtois (amor cortés).

Hablamos de un fenómeno histórico muy poco habitual pero no del todo insólito: el surgimiento de una corriente estética y moral superior, capaz de arrastrar a las élites y modificar las conductas; la aparición de una voluntad colectiva de refinamiento y estilización. El nacimiento, en suma, de un nuevo estilo. Algo parecido a lo que se produjo en la Creta de la Edad del Bronce, en el Renacimiento italiano, en el ámbito de la Ilustración o en el Romanticismo, sin salir de Europa.

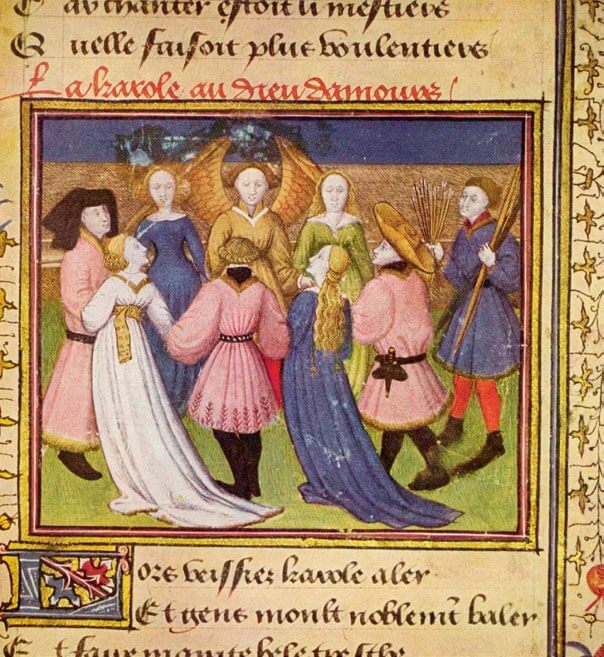

Los trovadores occitanos difusores del amor cortés cantaban las torturas del amor no correspondido, las mil maneras en que el amante sufre su secreto y su dulce martirio. Para ello utilizaban un sistema de códigos analógicos que otorgaban significado a los colores, los elementos del paisaje, las joyas, las flores, etc. Todo cuanto podía pasar ante los ojos de la dama era susceptible de ser utilizado como una alegoría para recordarle que el desdichado en cuestión se derretía de amor por ella.

Los caballeros hacían lo imposible para agitar la conciencia de la dama escogida; las espiaban discretamente, pagaban informes sobre ella, vivían pendientes de sus movimientos. Los hubo que llegaron a sobornar a sus doncellas o camareras para que les describiesen detenidamente la alcoba de su señora –o incluso su cama– y utilizar la información obtenida para componer sus canciones o sus poemas.

Los sueños eran perfectos para el caso, una excusa excelente para construir todo un escenario lleno de referencias que podían ser entendidas como dislates absurdos o cursiladas, pero cuyo significado auténtico solo llegaba a desentrañarse cuando se conocía el código.

Es el caso del Roman de la Rose, uno de los monumentos de la poesía provenzal y paradigma del amor cortés. La descripción del Jardín de la Alegría de Vivir avisa de que solo tiene puerta para los elegidos y que sus senderos solo pueden seguirse con amor. En el jardín no se aceptan la vulgaridad, la hipocresía, el odio, el engaño, la codicia, la deslealtad, la envidia, la avaricia ni la vejez; en cambio son bienvenidas y necesarias la franqueza, la dulzura, la riqueza, la jovialidad, la belleza, la cortesía, la despreocupación y la sensibilidad para el placer.

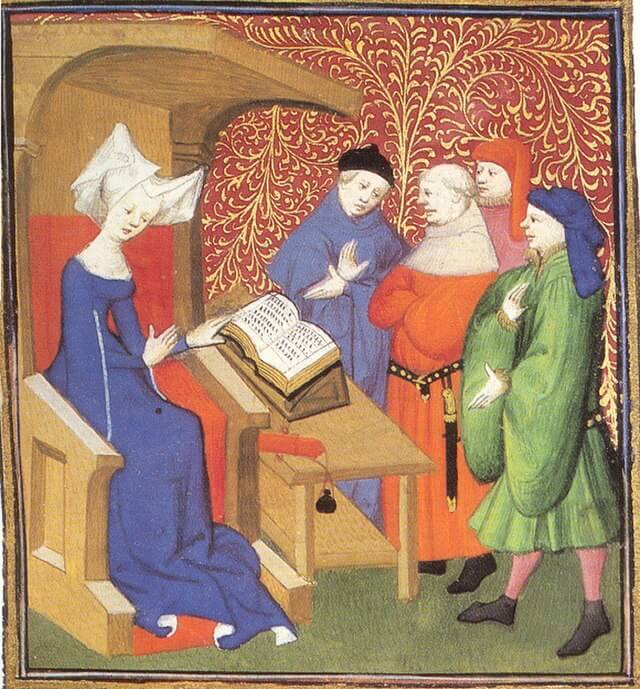

El Roman de la Rose llegó a convertirse en la Biblia del amor cortés. Pero en los más altos círculos de Francia, los que rodeaban al soberano y a sus tíos, el duque de Borgoña y el de Berry, se cuestionaba el Roman con el argumento de que en él la lealtad no servía más que para tratar de cazar a la dama. Tampoco estaba de acuerdo con toda aquella palabrería una dama excepcional, Christine de Pisan, a la que puede considerarse la primera feminista de la historia. Italiana de origen (hija de un sabio canciller veneciano) y de educación francesa desde sus primeros años, De Pisan se casó a los quince con un secretario de la corte francesa. A los veinticinco ya era huérfana, viuda y madre de tres hijos.

En esas condiciones empezó a escribir para ganarse la vida, y lo hizo tan bien que por sus poemas y sus baladas consiguió el mecenazgo real de Carlos VI. Entre muchos otros trabajos redactó la Epístola al dios del amor y la Charla de la rosa, que son una respuesta al Roman y constituyen una especie de manual de agravios de todas las mujeres por las innumerables y constantes ignominias que los hombres les han hecho sufrir a lo largo del tiempo.

Su obra más conocida, sin embargo, lleva por título La ciudad de las damas y es un trabajo de carácter enciclopédico o recopilatorio, escrito con gracia e ingenio, en el que se pasa revista a la aportación de las mujeres a la historia del mundo.

Cuestión de clases

En las cortes provenzales había, asimismo, juegos de sociedad con nombres como Ventas de amor, El rey que no miente o Castillo de Amores, cuya base eran los asuntos amorosos y que proponían cuestiones como si fueran problemas matemáticos. Por ejemplo, ante la pregunta: ¿qué se debe preferir, escuchar que tu amada es infiel, sabiendo tú que es fiel, o escuchar que ella te es fiel, sabiendo que no lo es?, la respuesta correcta del buen caballero debía ser la segunda; por el bien de ella, debía preferir que los demás pensaran que era fiel aunque no lo fuera.

Claro está que todas estas disquisiciones y finuras solo tenían lugar en el ámbito cortesano de los castillos, palacios y jardines. El pueblo llano vivía en otro mundo en el que no cabían muchas elegancias, y donde las mujeres no tenían consideración de damas ni disponían de horas de ocio amenizadas por trovadores: eran las víctimas más débiles de los estamentos más bajos y se limitaban a sobrevivir.

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: