Tartessos, Cnosos o Micenas poseen el irresistible imán de las ruinas de civilizaciones que conocieron un esplendor sin igual y que, por causas siempre difíciles de determinar –de ahí la fascinación romántica que ejercen sobre nosotros–, cayeron con estrépito víctimas de su propia grandeza. Durante mucho tiempo, fueron las guerras y los estragos de las armas el factor estrella a la hora de argumentar el detonante del ocaso.

Hoy en día, arqueólogos, historiadores, climatólogos y palinólogos aúnan esfuerzos para bucear en los motivos de su derrumbe desde un enfoque multidisciplinar, que tiende a apuntar a escenarios multicausales en los que la deforestación, el cambio climático, el agotamiento de recursos o los conflictos civiles conviven para explicar la decadencia de estas sociedades, de cuyo fin no quedó constancia escrita.

Tartessos

El dónde, el cuándo y el quién en relación a la civilización tartésica es una de las grandes incógnitas del Mediterráneo antiguo. Según el relato de las fuentes, enormemente vago y con frecuencia contradictorio, Tartessos pudo ser un río, una ciudad o una región, o todo ello a la vez. Algunos autores la ubicaron en Carteia; otros la vinculaban directamente con la Gadir fenicia o la situaban en la boca del río del mismo nombre. Tartessos, por otro lado, bien pudo ser la Tarsis bíblica.

Pese a la escasez de testimonios literarios y arqueológicos, las evidencias apuntan a que no se habría tratado de un Estado centralizado, sino de un horizonte cultural común compartido por diversos principados, probablemente sometidos a una monarquía hegemónica. El área de influencia de esta civilización abarcaría buena parte del sur peninsular y sería el resultado de un proceso de aculturación en el que la influencia de los fenicios –que fundaron la ciudad de Gadir, según las fuentes, a finales del siglo XII a.C.– habría sido especialmente notable.

Griegos y etruscos también habrían contribuido a moldear la genuina personalidad de esta cultura cuya riqueza radicaba en el dominio de las principales rutas de comunicación terrestre, en un formidable desarrollo agrícola y ganadero y, muy especialmente, en el control de las minas del bajo Guadalquivir.

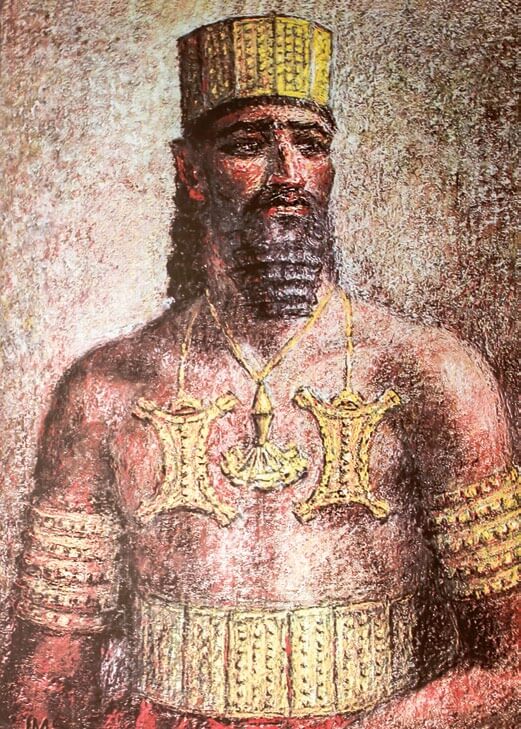

La abundancia de oro, plata y estaño habría convertido así a Tartessos en una suerte de El Dorado del mundo antiguo, y buena prueba de esta riqueza sería el excepcional tesoro de El Carambolo, que data del siglo VII a.C., en época de Argantonio, el único rey de Tartessos del que tenemos noticia.

Tartessos es el lugar donde, según la mitología, Heracles robó los toros del rey Gerión, y con frecuencia se ha vinculado al mito de la Atlántida. Pese al frustrado empeño del arqueólogo alemán Adolf Schulten, en el segundo cuarto del siglo XX, por dar con los vestigios de la Tartessos histórica –y pese a que es muy dudoso que existiera una rica y próspera metrópolis así llamada en la Antigüedad–, ningún especialista duda hoy de la existencia de este horizonte cultural orientalizante que prosperó gracias a la abundancia de minerales preciosos.

El ocaso de las ciudades fenicias en Oriente Próximo, el auge de Cartago y la paulatina interrupción de las comunicaciones entre el Mediterráneo Occidental y la costa levantina a mediados del siglo VI a.C. explicarían el ocaso de la civilización tartésica, que, no obstante, tuvo modesta continuidad en los pueblos íberos meridionales de la península Ibérica.

Civilización minoica

Hay mitos que solo necesitan la tenacidad de un iluso para convertirse en hechos, y Arthur Evans era uno de esos tenaces ilusos. En 1870, el millonario alemán Heinrich Schliemann había rescatado del subsuelo y de la bruma del mito los vestigios de la Troya homérica.

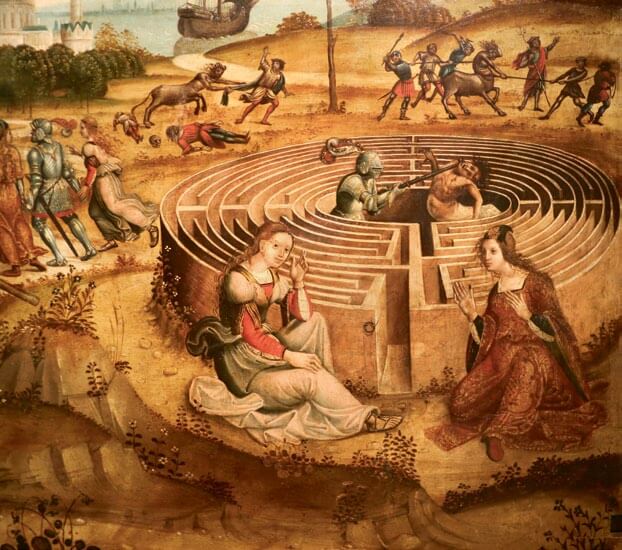

Pese a eso, a finales del siglo XIX nadie creía que el legendario rey cretense Minos fuera real ni que el mito de Teseo y el Minotauro tuviera, siquiera de refilón, una base histórica. Pero Evans, azuzada su curiosidad por el descubrimiento de unos enigmáticos sellos con inscripciones, descubrió en Cnosos, en 1900, los vestigios de aquella civilización que todos creían leyenda.

La civilización minoica floreció en la isla de Creta entre el tránsito del cuarto al tercer milenio y los alrededores del año 1100 a.C., aunque para entonces los tiempos dorados no eran más que un lejano recuerdo. Fue durante los siglos XVI y XV a.C. cuando alcanzó su cénit, convirtiéndose en uno de los focos de civilización más dinámicos del Mediterráneo.

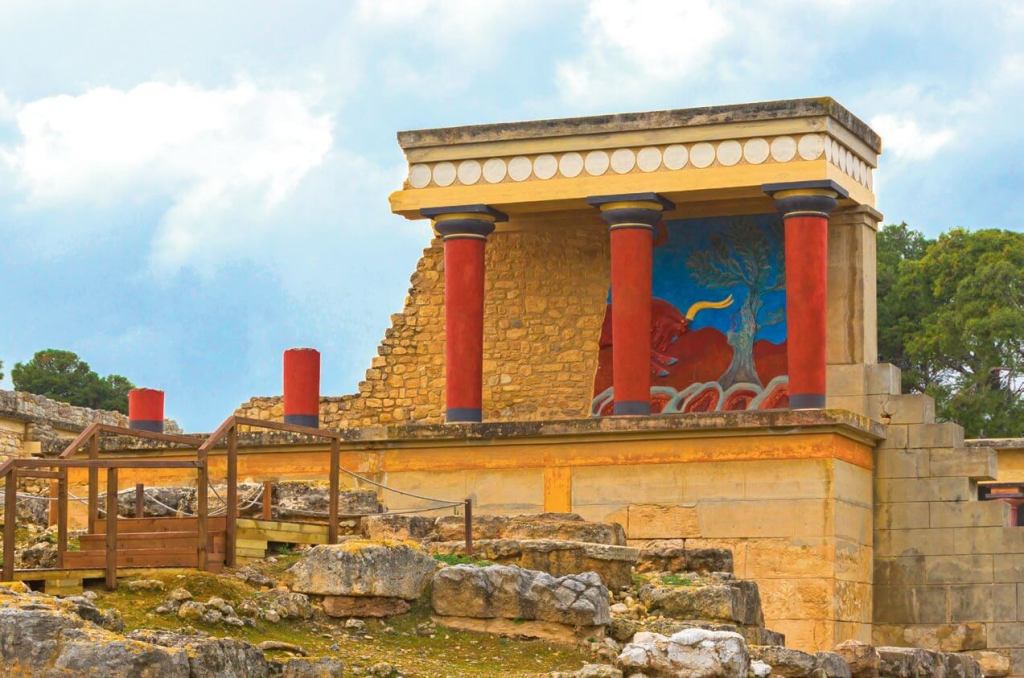

La suntuosa e intrincada arquitectura palacial, los extraordinarios frescos que la adornaban y el Lineal A, su enigmático sistema de escritura (cuya traducción aún es asignatura pendiente), son los rasgos distintivos de una cultura de la que conocemos otros magníficos yacimientos como Festos, Malia y Zakros.

El palacio era el epicentro de la administración, la religión, el comercio y el poder político y ejercía el control a todos los niveles sobre un área geográfica más o menos amplia. Los expertos creen que se trataba de estructuras políticas independientes, que debieron coexistir pacíficamente a juzgar por la ausencia de recintos amurallados, hasta que en torno a 1700 a.C. Cnosos se convirtió en el centro hegemónico. Evans creyó identificar en los intrincados pasillos y estancias de Cnosos el laberinto del Minotauro cantado por los mitos: una vez más, se aunaban la historia y la leyenda.

El ocaso no sobrevino de un día para otro. Fue un proceso lento y paulatino que arrancó a finales del siglo XV a.C., cuando los centros palaciales comenzaron a decaer. La causa de este desastre es aún motivo de acalorado debate: el auge de la civilización micénica en la Grecia continental fue con certeza un factor determinante, como probablemente lo fue también la catastrófica erupción de la isla de Thera (actual Santorini) en torno a 1500 a.C., que habría dado inicio a un lento declive, aprovechado por los micénicos, hasta el colapso de una de las culturas más dinámicas del Mediterráneo antiguo.

Micenas

Odiseo, Agamenón, Aquiles, Menelao, héroes inmortales por la gracia de Homero, son los más vivos exponentes, tres mil años después, del legado micénico. Los poemas homéricos son, probablemente, el eco épico y literario de un conflicto real acaecido entre los principados micénicos y, quizá, la Wilusa hitita en algún momento entre 1300 y 1100 a.C. Pero la huella del mundo micénico es mucho más que Homero y los nebulosos hechos de la Guerra de Troya.

La impronta histórica de esta civilización, precursora en muchos aspectos del arcaísmo y clasicismo griegos, se extiende de 1700 a 1100 a.C. propagándose desde su epicentro, la Argólida, en el Peloponeso, hacia el Egeo, muy especialmente hacia áreas de influencia minoica como Creta y las Cícladas.

La ciudad de Micenas fue durante siglos el centro neurálgico de esta civilización que asimiló las mejores virtudes de la cultura minoica, reconfigurándola y adaptándola a la realidad política y geográfica de la Grecia continental. De los minoicos heredaron la arquitectura palacial y el sistema de escritura. A partir del Lineal A desarrollaron una escritura propia, el Lineal B, que a diferencia de aquella sí ha podido ser descifrada. Micenas, Tirinto, Pilos, Orcómeno, Tebas, Esparta o la propia Atenas fueron algunos de los centros neurálgicos del poder micénico, que sustituyó a los minoicos como poder hegemónico en el Egeo a partir de la segunda mitad del siglo XV a.C.

Los centros palaciales de la cultura micénica, a diferencia de los minoicos, eran ciudades sólidamente fortificadas con murallas ciclópeas, lo que delata, probablemente, la mayor inclinación bélica de esta civilización en comparación con la minoica. El registro arqueológico documenta la movilidad de productos de origen micénico que desembarcaban en Chipre, Egipto, la costa levantina o Anatolia. Pero, desde mediados del siglo XIII a.C., el período de esplendor dejó paso a la decadencia hasta el colapso definitivo, verificado definitivamente en torno a 1100 a.C.

No hay certeza absoluta sobre las causas del fin del mundo micénico, que inauguró la llamada Edad Oscura en el mundo griego. La fecha es un punto de inflexión en la historia de todo el Mediterráneo oriental, que registra varios cataclismos simultáneos (entre ellos, la caída del Imperio hitita). Es muy probable que los llamados Pueblos del Mar que asolaron la región durante este período sean en buena medida responsables del cortocircuito, si bien no se pueden excluir otros detonantes como desastres naturales, sobrepoblación o conflictos internos de diversa índole.

Cucuteni-Tripilia

El Neolítico europeo encierra pocos misterios tan fascinantes como el que rodea a los fugaces asentamientos de la cultura Cucuteni-Tripilia. Desarrollada en torno a una extensa área de Europa oriental entre los Cárpatos y los ríos Dniéper y Dniéster, en la actual Moldavia, expandió su influencia en un vasto territorio con una constelación de asentamientos densamente poblados, distantes entre sí no más de cuatro o cinco kilómetros. Se trata, de hecho, de los asentamientos neolíticos más grandes del Viejo Continente, cuya población podría haber superado los cuarenta mil habitantes.

Los Cucuteni-Tripilia eran una sociedad eminentemente agrícola, productora de una cerámica de gran calidad y de hábiles artesanos. Algunos estudios han sugerido que domesticaban caballos e incluso que conocían y empleaban la rueda, aunque las evidencias no son concluyentes. Si bien se han detectado ciertos elementos de primitiva estratificación social, se trataba de una sociedad fundamentalmente igualitaria, en la que la mujer desempeñaba un rol esencial como cabeza del hogar.

La divinidad principal, de hecho, era probablemente una diosa, y se han detectado estructuras ubicadas en el centro de los asentamientos que bien podrían ser primitivos santuarios. Pero lo más notable de la cultura Cucuteni-Tripilia es la enigmática costumbre de sus gentes de destruir con fuego sus propios asentamientos cada sesenta u ochenta años. El procedimiento se repite cíclicamente: incendiaban sus poblados, los abandonaban y reconstruían el asentamiento en otro lugar. Según la teoría más extendida, procedían de este modo para ofrecer las viviendas –y las herramientas y los animales que se encontraban en el interior– como sacrificio ritual a la divinidad o a sus ancestros fallecidos.

El registro arqueológico demuestra que, a lo largo de su período de existencia –que abarca de 5400 a 2700 a.C., aproximadamente–, fue una sociedad eminentemente estable. No sabemos, pues, con certeza las causas que precipitaron su ocaso y extinción en el tercer milenio. Algunos expertos apuntan a causas climáticas, otros sostienen que fueron sometidos y destruidos militarmente por las gentes pertenecientes a la cultura esteparia de los kurganes.

Con o sin invasión, la arqueología documenta una suerte de “edad oscura” en la que se abandonan buena parte de los asentamientos y sus habitantes se refugian en cuevas y montañas, en un proceso de dispersión que explicaría su progresivo desgaste hasta la extinción.

Reino de Aksum

En el vasto territorio que en la actualidad ocupan Etiopía, Yibuti, Eritrea y Somalia, prosperó en la Antigüedad tardía y comienzos de la Edad Media el reino de Aksum, que floreció a partir del siglo I para caer estrepitosamente a mediados del VII. Fue Aksum el primer Estado subsahariano de la historia en convertirse al cristianismo y en acuñar moneda, pero estos fueron solo algunos de sus muchos hitos, que le otorgaron una incontestada hegemonía en la región durante medio milenio.

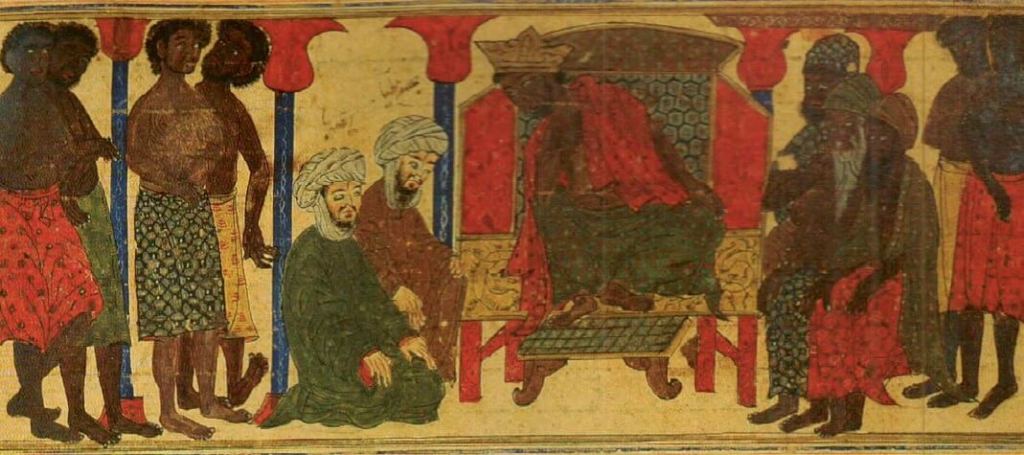

La edad dorada de Aksum transcurrió entre los siglos III y VI, y la prosperidad llegó gracias a la agricultura, la ganadería y, sobre todo, el control de las rutas comerciales y la exportación de sus dos materias primas más preciadas: el oro y el marfil. La red comercial de Aksum era extensísima y, si bien Bizancio era sin duda su mejor cliente, sus productos llegaban a lugares tan remotos –así lo atestigua el hallazgo de monedas acuñadas por sus diferentes monarcas– como la India o el Mediterráneo oriental.

Un fruto del esplendor económico del reino fue la monumentalización de la capital del reino, Aksum, en cuya arquitectura descollaban sus característicos obeliscos, a imagen y semejanza de los egipcios. Por otro lado, otro síntoma del grado de sofisticación alcanzado por esta cultura es la creación de un sistema de escritura propia, el ge’ez, que sustituyó al griego y al sabeo, utilizados por los primeros monarcas del reino, y que sobrevivió a la caída de Aksum: se usa aún hoy en la actual Etiopía.

Según las fuentes, fue un tal Frumentius, un comerciante procedente de Tiro, quien, en el siglo IV, introdujo el cristianismo en Aksum, logrando un empleo como profesor de los hijos del rey Elia Amida. Uno de ellos, Ezana I, fue de hecho el responsable de la adopción del cristianismo como religión oficial del reino, muy probablemente influido por las enseñanzas de su maestro y mentor.

El declive de Aksum comenzó a hacerse patente desde finales del siglo VI. Entre las causas más citadas como potenciales detonantes de la desintegración del reino figuran la ausencia de un aparato administrativo estructurado, la sobreexplotación agrícola y la competencia de la Arabia islámica por el control de las rutas comerciales. El reino de Aksum dejó de existir a finales del siglo VIII, si bien su legado cultural y territorial fue el germen del reino medieval de Abisinia (o Imperio etíope), fundado en 1270 sobre los escombros del antaño próspero Aksum.

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: