Un príncipe debe inquietarse poco de las conspiraciones cuando le tiene buena voluntad el pueblo; pero cuando este le es contrario y le aborrece, tiene motivos de temer en cualquier ocasión y por parte de cada individuo”. Este fragmento, muy popular desde hace ya casi quinientos años entre las altas esferas del poder europeo, pertenece al capítulo XIX de El príncipe, la obra más conocida del diplomático y teórico político italiano Nicolás Maquiavelo.

Este tratado político del siglo XVI forma parte de una larga tradición literaria que hunde sus raíces en la Edad Media y cuyas obras tenían como objetivo último el aconsejar a reyes, príncipes y nobles en el ejercicio del poder público. Pretendían ser algo así como manuales prácticos para gobernantes jóvenes o inexpertos; de ahí que el subgénero literario se conozca como speculum principum, espejo de príncipes.

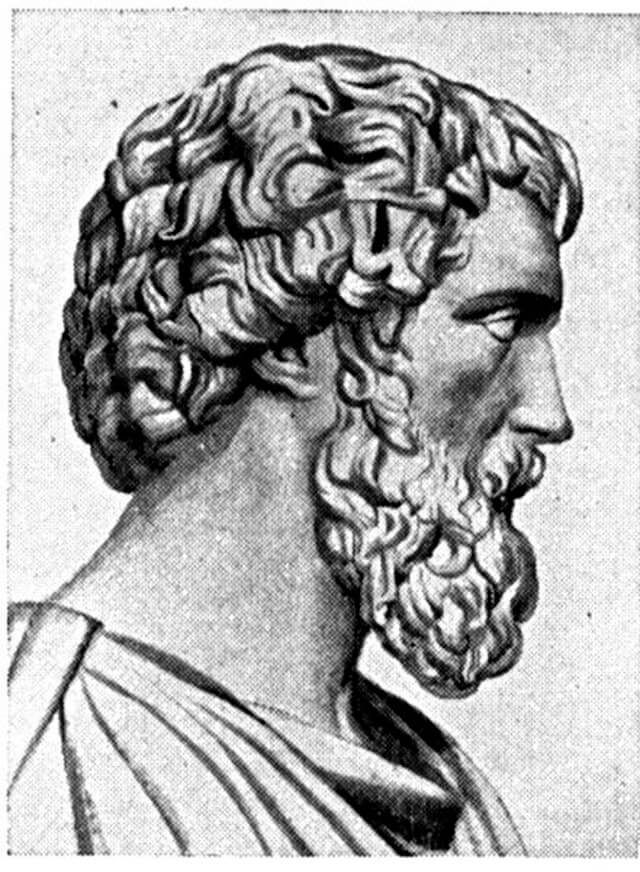

Y no había mejor manera de ilustrar a los gobernantes del Renacimiento que con el ejemplo de los emperadores clásicos. Así, emperadores poco conocidos hasta entonces, como Galba, Otón, Vitelio, Pertinax o Didio Juliano se convirtieron en cuestión de pocas décadas en ‘viejos conocidos’ de las élites europeas. Fueron emperadores efímeros de Roma y un referente a evitar.

Los romanos, un mal ejemplo

Nerón, el último emperador de la primera gran dinastía imperial romana, la familia Julio-Claudia, se suicidó el 8 de junio del año 68. A su reinado le siguió un período de emperadores y guerras civiles que es recordado como el “Año de los cuatro emperadores”.

El general Galba, gobernador de la Hispania Tarraconensis, cuyo reinado apenas duró unos meses, ya que fue asesinado el 15 de enero del año 69 por la guardia pretoriana que debía protegerle; Otón, cuyo gobierno sería aún más efímero, menos de tres meses; Vitelio, general cuya fama de cruel y derrochador minó en apenas unas semanas la poca popularidad con la que contaba, y Vespasiano, asesino del anterior que, tras un año de inestabilidad, guerras intestinas y efímeros reinados, daría inicio a la segunda gran dinastía imperial romana, la Flavia, a la que le seguiría la Antonina.

Tras un largo período de estabilidad, la dinastía de los Antoninos llegó a su fin el 31 de diciembre de 192 con el asesinato de Cómodo, un emperador cruel y extremadamente megalómano que llegó a luchar como gladiador en el Coliseo. Le sucedió Publio Helvio Pertinax, pero su reinado fue muy breve –no llegó a los tres meses– pues tenía en contra a la feroz guardia pretoriana, que no aceptaba su política de austeridad.

De él Maquiavelo dijo que, a pesar de ser de moderada conducta, amante de la justicia, enemigo de la crueldad, humano y bueno, el no tener el apoyo de los soldados le acabó costando la vida. Fue asesinado el 28 de marzo del año 193 por la guardia pretoriana, hecho que demostraba para el sabio florentino que “el príncipe que quiere conservar sus dominios, está precisado con frecuencia a no ser bueno”.

A la muerte de Pertinax el cetro imperial recayó sobre Didio Juliano, tras la subasta pública del cargo entre los romanos más ricos e influyentes. A pesar de haber comprado la voluntad de la guardia pretoriana a base de sestercios, su reinado fue más efímero aún: apenas dos meses se mantuvo en el trono. Esta vez fue Septimio Severo, un general prestigioso que estaba al mando de tres legiones, el que marchó sobre Roma mientras sus partidarios asesinaban al fugaz Didio Juliano.

Severo todavía tendría que hacer frente a Pescenio Níger y a Clodio Albino, pero tras vencerles en el campo de batalla fundaría y consolidaría la cuarta y última gran dinastía de emperadores romanos, la de los Severos. Como recordaría Maquiavelo siglos después en El príncipe, tan o más difícil era mantenerse en el poder que llegar a él. Galba, Otón, Vitelio, Pertinax y Didio Juliano siguen siendo el espejo clásico a evitar.

Napoleón II, el Aguilucho

Y del pasado clásico, referente eterno de Occidente, al siglo XIX. Porque si de emperadores efímeros hablamos no podemos dejar de mencionar al hijo de Napoleón Bonaparte. Del Gran Corso se han escrito páginas y páginas, pero muchas menos son las que han tratado de inmortalizar la figura de su vástago, Napoleón II, a pesar de que durante años su recuerdo estuvo envuelto en un halo mítico romántico que fascinó a generaciones de franceses.

Prueba de ello son autores como Béranger, Barthélemy o Edmond Rostand, que exaltaron al noble ‘prisionero’ en sus obras. Incluso el mismísimo Victor Hugo, inspirado en su muerte, le dedicó el poema que lleva su nombre, Napoleón II, y en el que le llama “el Aguilucho” (l’Aiglon), apodo que retomó Edmond Rostand en la obra teatral L’Aiglon y con el que se le conocería póstumanente. Pero ¿quién fue en realidad y por qué ese halo mítico envuelve todavía hoy su figura?

Nació en el Palacio de las Tullerías el 20 marzo de 1811, fruto de la unión entre Napoleón I, entonces en la cúspide de su poder, y la hija del emperador de Austria, María Luisa. Desde su nacimiento, el Senado francés le otorgó los títulos de Rey de Roma y de Príncipe Imperial de Francia, por lo que el joven era, desde su misma cuna, el heredero natural del gran Imperio napoleónico.

Sin embargo, las nefastas campañas de Napoleón I en Rusia y España le obligaron a firmar el Tratado de Fontainebleau, por el que abdicaba y renunciaba a sus derechos imperiales tanto para sí mismo como para su familia. Humillado, Bonaparte marchó a la isla de Elba y jamás volvería a ver a su hijo, que se educaría en la corte de su abuelo, el emperador Francisco I de Austria. Pero la historia aún guardaba un nuevo acontecimiento inesperado: el 1 de marzo de 1815 Napoleón I desembarcaba en Francia y era de nuevo nombrado emperador.

Es la época conocida como ‘Los cien días de Napoleón’, que acabó definitivamente con los sueños imperiales de Bonaparte en la histórica batalla de Waterloo. El 22 de junio de 1815, el corso abdicó de nuevo, pero esta vez nombró a su hijo emperador de los franceses con el título de Napoleón II. El reinado del pequeño, que entonces contaba con tan solo cuatro años y residía en Austria, fue más que efímero. Duró hasta el 7 de julio, apenas dieciséis días. El 8 de julio, el borbón Luis XVIII entraba en París y se proclamaba rey de Francia.

Desde entonces, Napoleón II pasó a ser, para muchos liberales franceses, el símbolo de las libertades secuestradas por el absolutismo. Y aunque moriría a los veintiún años lejos de su patria, ‘el Aguilucho’, el hijo del Águila Imperial, sería recordado como la romántica personificación de las aspiraciones bonapartistas e imperiales de Francia.

Agustín I, emperador de México

No abandonamos el siglo XIX, porque fue entonces cuando México vivió una de las etapas más convulsas de su historia. Su organización política transitó en muy pocos años desde el virreinato al imperio, y de este a la república, e innumerables guerras civiles e internacionales jalonaron su particular vía crucis decimonónico. Es en ese contexto en el que cobra una enorme relevancia política un criollo americano de familia adinerada, además de prestigioso militar del ejército realista y primer emperador de México: Agustín de Iturbide.

Iturbide nació en 1783 en Valladolid (actual Morelia, Michoacán). Cuando en el amanecer del 16 de septiembre de 1810 el cura Miguel Hidalgo inició una insurrección armada contra España, Iturbide no lo dudó y se unió a las filas realistas. Sus continuos éxitos militares contra los insurgentes le valieron el apodo de ‘el Dragón de Hierro’, aunque su suerte cambió en 1816 al ser destituido por el virrey, acusado de corrupción. Para cuando fue rehabilitado, su hasta entonces inquebrantable lealtad a España ya no era la misma.

Finalmente, el 24 de febrero de 1824, Agustín de Iturbide (de nuevo al mando del más importante ejército realista) y el último gran líder independentista que resistía sin deponer las armas, Vicente Guerrero, firmaron el plan de Iguala, en el que se proclamó la independencia de México.

A partir de entonces pasó a liderar el Ejército Trigarante, compuesto por antiguas tropas realistas e independentistas. El 27 de septiembre de 1821, Iturbide hacía su entrada en Ciudad de México, proclamando oficialmente el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. Pocos meses después, el 18 de mayo de 1822, una turba armada le proclamó emperador de México. La coronación se llevó a cabo el 21 de julio de ese mismo año bajo el beneplácito del Congreso, que no tardaría en disolver.

A finales de ese mismo año, algunos militares encabezados por el general López de Santa Anna se le enfrentaron, e Iturbide no tuvo más remedio que reunir al Congreso que había disuelto meses atrás y abdicar ante él, el 19 de marzo de 1823, tras diez meses de reinado. Poco después marchó al exilio rumbo a Europa, desde donde siguió conspirando. Un año más tarde, en julio de 1824, regresó al país y fue inmediatamente detenido y fusilado.

Los restos de Agustín I, el primer emperador de México, sin duda el más polémico y controvertido padre de la patria, reposan desde 1838 en la catedral Metropolitana. Aún considerado un traidor por la historia oficial mexicana, lo cierto es que fue el militar realista que consumó la independencia de México.

Maximiliano I de México

Tras una etapa de enorme inestabilidad en México, en mayo de 1864 desembarcaba en Veracruz Maximiliano I de México, el hermano del emperador de Austria. ¿Cómo un archiduque austríaco había llegado a coronarse emperador de México? Tras la Segunda Intervención francesa en México, Napoleón III ofreció la corona mexicana a Maximiliano, un ofrecimiento que además tenía el apoyo de los monárquicos mexicanos, de la Iglesia católica y de gran parte de las clases conservadoras, descontentas con las medidas impulsadas hasta entonces por Benito Juárez.

Pero, para desconcierto de los sectores sociales que le apoyaban, Maximiliano no solo no derogó las leyes liberales anteriores, como la nacionalización de los bienes eclesiásticos, sino que aprobó otras muchas medidas similares: redujo la jornada laboral, restauró la propiedad comunal y anuló las deudas de los sectores más desfavorecidos. Incluso aprendió náhuatl y publicó leyes en ese idioma, con la voluntad de ganarse las simpatías de los indígenas mexicanos. No es de extrañar que, para amplios sectores conservadores y católicos, el emperador Maximiliano pasara directamente a ser considerado un traidor.

No tardaría en sentir el abandono tanto internacional como de los mexicanos. Cuando en 1866 Napoleón III inició la retirada de las tropas galas del país, el ejército republicano de Benito Juárez tomó la iniciativa militar y ocupó, una tras otra y con gran éxito militar, todas las plazas y ciudades que los franceses dejaban tras de sí. Abandonado a su suerte por mexicanos y franceses, Maximiliano I fue detenido por las tropas de Juárez tras la caída de Querétaro y fusilado en el cerro de las Campanas el 19 de junio de 1867.

Su reinado, aunque efímero, se había prolongado casi tres años, más que el de su predecesor, Agustín I. Pero en ese tiempo no consiguió consolidar un Estado de derecho en el país y cometió errores políticos que pagó con su vida y que llevaron a que en México triunfara la república. Ya lo avisó Maquiavelo: “El príncipe, cuando tiene enemigos y es aborrecido por el pueblo, debe cuidarse de todo y de todos”.

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: