Durante décadas, los líquenes han sido considerados modestos inquilinos del reino vegetal, esas pequeñas manchas en rocas y troncos que apenas llaman la atención. Sin embargo, un descubrimiento en el sur de Brasil acaba de situarlos como protagonistas esenciales en uno de los momentos más trascendentales de la historia de la vida: la colonización del medio terrestre. Gracias a un estudio publicado en Science Advances y liderado por un equipo internacional, sabemos ahora que estos organismos ya estaban bien establecidos hace más de 410 millones de años, mucho antes de lo que se pensaba. Y lo más sorprendente: eran tan abundantes que cubrían vastas regiones del supercontinente Gondwana.

El hallazgo se centra en un fósil llamado Spongiophyton nanum, procedente de formaciones devónicas en la cuenca del Paraná, en Brasil. Este fósil, durante mucho tiempo clasificado como un alga o una planta simple, ha resultado ser uno de los registros más antiguos y mejor conservados de un líquen en la historia geológica de la Tierra. La conclusión, respaldada por análisis morfológicos, químicos y moleculares de última generación, no solo pone patas arriba lo que sabíamos sobre los líquenes, sino que obliga a repensar los inicios de los ecosistemas terrestres.

Un fósil que parecía simple, pero escondía una historia milenaria

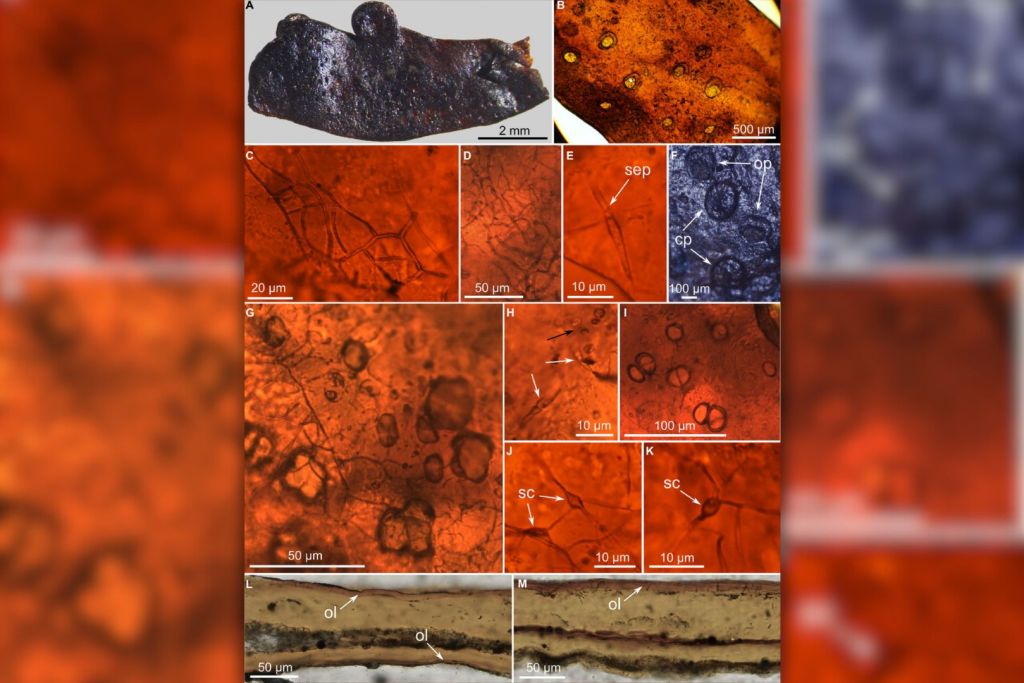

A simple vista, Spongiophyton nanum no impresiona: un fósil plano, oscuro, con formas ramificadas que recuerdan a una red vegetal primitiva. Sin embargo, al analizarlo con tecnología de imagen nanométrica, rayos X de alta resolución y espectroscopía avanzada, los investigadores encontraron algo asombroso: una estructura interna compleja, con redes de hifas fúngicas perfectamente organizadas, células fotosintéticas similares a algas verdes y restos de compuestos minerales que apuntan a procesos de biomineralización típicos de líquenes modernos.

Más allá de la forma, fue su composición química la que confirmó la sorpresa. El fósil contenía altos niveles de nitrógeno, asociado a compuestos como la quitina, el mismo material que forma los exoesqueletos de insectos y que es característico de los hongos. Esta señal química es una huella inequívoca de su identidad como líquen: una alianza simbiótica entre un hongo y un alga, que juntos forman una estructura resistente y adaptable a ambientes extremos.

Ecosistemas pioneros en el borde del mundo

El lugar donde se encontró Spongiophyton nanum era, durante el Devónico, una región polar del antiguo Gondwana, el supercontinente que incluía Sudamérica, África, Australia y otras masas de tierra actuales. Estas zonas frías y desoladas, lejos de ser desiertos biológicos, fueron al parecer los primeros laboratorios de vida terrestre compleja. Allí, los líquenes jugaron un papel esencial: ayudaron a descomponer rocas, liberar minerales, formar suelo y estabilizar superficies. En otras palabras, prepararon el terreno —literalmente— para que las plantas y, más tarde, los animales pudieran colonizar la tierra firme.

Este hallazgo desafía las cronologías tradicionales. Hasta ahora, se creía que los líquenes habían aparecido después de las primeras plantas vasculares. Sin embargo, la datación de Spongiophyton sitúa su existencia en un momento en el que los bosques aún no habían surgido. Esto sugiere que los líquenes podrían haber sido incluso anteriores en protagonismo a los helechos y musgos primitivos, actuando como ingenieros ecológicos antes de la llegada de estructuras vegetales más complejas.

Lo que ha permitido confirmar esta antigua alianza fúngico-algal no ha sido solo una buena lupa, sino una combinación sin precedentes de tecnologías. Usando sincrotrones, aceleradores de partículas que generan rayos X de alta intensidad, el equipo logró escanear el fósil a nivel microscópico y construir modelos 3D de sus estructuras internas. Así descubrieron no solo las hifas y las células fotosintéticas, sino también pequeñas partículas de calcita alineadas de forma que recuerdan a procesos de biomineralización típicos de los líquenes modernos, que usan estos minerales para protegerse de la radiación solar.

Además, los análisis químicos revelaron compuestos nitrogenados complejos que no suelen encontrarse en fósiles vegetales, y que sí son comunes en hongos y líquenes actuales. Incluso los patrones de desgaste y orientación del fósil en la roca sugieren que no fue arrastrado al mar como detrito, sino que vivía pegado a superficies terrestres, con una disposición coherente con un crecimiento en la superficie del suelo.

Un nuevo protagonista en la historia de la vida

La imagen que emerge de este estudio no es la de un líquen solitario perdido en un mundo de rocas, sino la de verdaderos tapices biológicos que ya recubrían grandes extensiones del planeta hace más de 400 millones de años. Tapices que actuaban como pioneros en un mundo por conquistar, transformando la química de la superficie terrestre y allanando el camino para la explosión de vida que vendría después.

Hasta ahora, el papel de los líquenes en la evolución terrestre había sido secundario, debido a la escasez de fósiles y a su fragilidad. Pero este descubrimiento los pone en el centro de la escena. La ciencia comienza a verlos no como simples organismos oportunistas, sino como auténticos arquitectos de los primeros ecosistemas.

Este tipo de hallazgos abren la puerta a una nueva línea de investigación: buscar en fósiles antiguos no solo plantas y animales, sino también formas de vida simbióticas que hasta ahora habían pasado desapercibidas. Gracias a nuevas técnicas de análisis, podríamos descubrir que los líquenes —y otros organismos aparentemente humildes— fueron mucho más importantes de lo que jamás imaginamos.

En un mundo donde los líquenes aún hoy cubren desde los desiertos más secos hasta los polos helados, entender sus orígenes es también entender cómo empezó la vida compleja fuera del agua. Y en el caso de Spongiophyton nanum, ese entendimiento no viene de un laboratorio moderno, sino de una roca silenciosa que, durante millones de años, guardó el secreto de un capítulo fundamental de nuestra historia evolutiva.

El estudio ha sido publicado en Science Advances.

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: