En los relatos de conquistas, dioses y guerras que pueblan el imaginario vikingo, hay un cuerpo que rara vez aparece: el cuerpo embarazado. Pese a ser una experiencia universal y biológicamente imprescindible, el embarazo ha permanecido en un rincón oscuro de la arqueología, relegado a notas marginales o totalmente silenciado. Pero eso acaba de cambiar.

Un equipo de especialistas en arqueología y estudios vikingos de las universidades de Leicester y Nottingham ha publicado recientemente una investigación pionera en la Cambridge Archaeological Journal que está reescribiendo las reglas del juego. Bajo el título Womb Politics: The Pregnant Body and Archaeologies of Absence, el estudio se adentra en los vacíos narrativos y materiales que rodean a las mujeres embarazadas en el mundo vikingo, proponiendo una lectura radicalmente nueva del cuerpo gestante: no como un contenedor pasivo, sino como una figura activa, simbólica y políticamente cargada.

Lo que hace este trabajo especialmente relevante es que no se limita a constatar una ausencia. Lo que plantea, con datos arqueológicos, literatura nórdica y teoría feminista en mano, es que esa ausencia fue deliberada. El cuerpo embarazado, en la Edad del Hierro escandinava, fue sistemáticamente invisibilizado. Y entender por qué es clave para comprender no solo el pasado, sino también los mecanismos por los que la historia oficial decide qué cuerpos importan… y cuáles no.

Un cuerpo, dos seres… o algo más

Uno de los primeros desafíos a los que se enfrenta esta investigación es ontológico: ¿qué es exactamente un cuerpo embarazado? ¿Una persona? ¿Dos? ¿Una entidad distinta? El estudio plantea que el embarazo no puede entenderse solo como una condición médica, sino como un fenómeno político. A través del concepto de “motherfetus”, los autores proponen visualizar al cuerpo gestante como una entidad simbiótica, una especie de ensamblaje humano que pone en jaque las categorías tradicionales de individuo, persona y sujeto político.

Esto, que puede sonar teórico, tiene implicaciones profundas cuando se observa desde el prisma de las fuentes vikingas. En los textos nórdicos tardíos —especialmente las sagas islandesas— las menciones al embarazo son escasas, pero reveladoras. Las palabras utilizadas para describir esta condición, como “no andar sola” o “estar llena de vientre”, sugieren una experiencia profundamente corporal y relacional. El embarazo, más que un estado, era una transformación material con impacto en el estatus, el cuerpo y la posición social de la mujer.

Mujeres que no retroceden

Dos figuras literarias llaman poderosamente la atención en esta nueva lectura: Guðrún Ósvífrsdóttir y Freydís Eiríksdóttir. Ambas, protagonistas de conocidas sagas islandesas, encarnan un tipo de mujer embarazada que dista mucho del estereotipo de fragilidad o pasividad.

Guðrún aparece envuelta en una escena de venganza donde su hijo aún no nacido es percibido como una amenaza en potencia. Su enemigo incluso lo identifica como su futuro verdugo. Freydís, por su parte, se convierte en la imagen misma de la resistencia cuando, en plena batalla y embarazada de varios meses, se queda sola en el campo, se despoja del vestido, se golpea el pecho con una espada y ahuyenta a los enemigos. El embarazo no es aquí un obstáculo, sino parte del poder simbólico de la acción.

Estas narrativas, aunque excepcionales, abren una ventana a una visión del embarazo muy distinta a la que predomina en la historia antigua. No eran cuerpos pasivos esperando dar vida. Eran cuerpos activos, involucrados en guerras, alianzas, linajes y violencia. Pero algo ocurrió en el registro arqueológico: estos cuerpos, tan presentes en la vida real y la mitología, desaparecieron casi por completo en los objetos, las tumbas y la iconografía.

El único cuerpo embarazado del arte vikingo

Tal vez el hallazgo más desconcertante del estudio es que, entre los miles de objetos encontrados del período vikingo, solo uno —sí, uno— representa un cuerpo visiblemente embarazado. Se trata de una pequeña figura de plata hallada en un túmulo funerario en Suecia. Tiene el vientre abultado, los brazos rodeándolo con gesto protector y… lleva casco. Quizá con una narizera decorativa, como si se tratara de un guerrero.

Este objeto ha sido interpretado tradicionalmente como una representación de la diosa Freyja o de alguna figura asociada a la fertilidad. Pero el nuevo estudio plantea una lectura más provocadora: ¿y si no es una diosa, sino una mujer real? ¿Y si esa figura está ahí no como símbolo de vida futura, sino como afirmación de un poder presente? ¿Y si lo que estamos viendo es, en realidad, el retrato de una mujer embarazada armada?

El hecho de que este sea el único ejemplo claro entre miles de representaciones evidencia un patrón de exclusión: el cuerpo gestante no era un tema digno de aparecer en el arte cotidiano. Lo que no se representa no se recuerda. Y lo que no se recuerda no entra en el relato histórico.

Tumbas vacías y preguntas abiertas

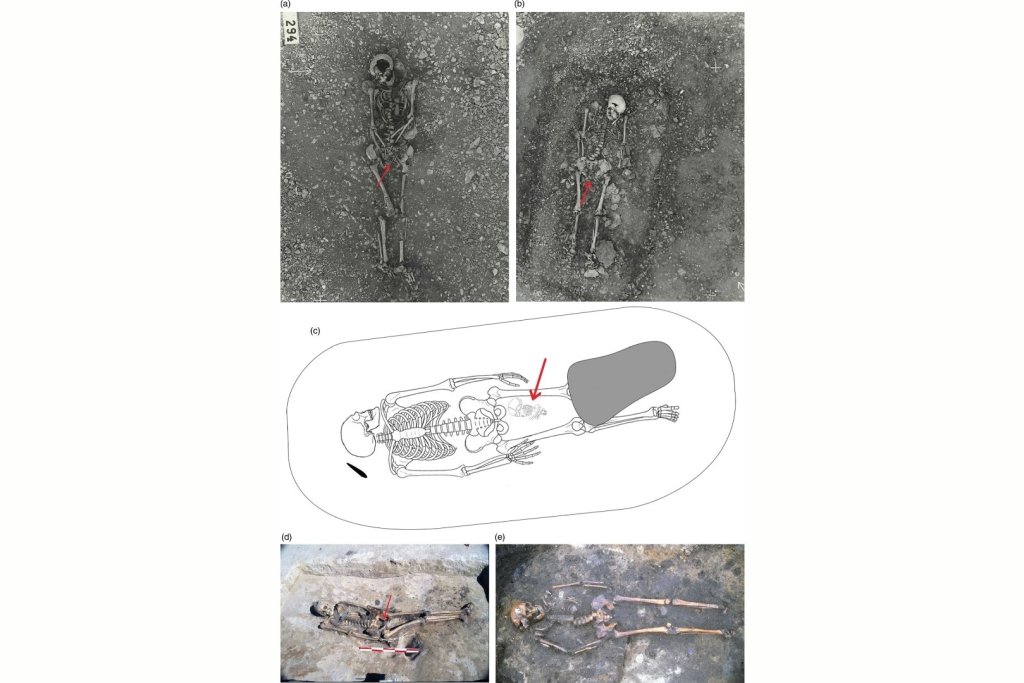

La arqueología funeraria no hace más que confirmar este silenciamiento. A pesar de la altísima mortalidad materna que debió existir en el mundo vikingo, hay poquísimas tumbas que contengan restos de una mujer y un feto o recién nacido. Y cuando los hay, los hallazgos son desconcertantes: algunos bebés aparecen enterrados junto a hombres adultos, mujeres mayores o incluso en lugares que no son tumbas, como los cimientos de viviendas. El cuerpo embarazado, en términos de entierro, también parece haber sido dividido, borrado o relegado a un tratamiento distinto.

La investigación plantea que este borrado puede deberse no solo a problemas de preservación, sino a una concepción del embarazo como una condición liminal, inestable, quizás incluso peligrosa. Algunos textos legales escandinavos posteriores mencionan el embarazo como un “defecto” en mujeres esclavizadas, lo cual refuerza la idea de que no todos los embarazos eran considerados iguales. La persona gestante podía ser madre, esclava, amenaza o portadora de linaje… dependiendo de su posición en la jerarquía social.

Más allá de lo biológico

Lo más poderoso de este estudio, sin embargo, no está en los objetos, ni en las tumbas, ni en las palabras antiguas. Está en la forma en que nos obliga a repensar qué es político en la historia. La política, recuerdan sus autoras, no ocurre solo en las coronaciones, las batallas o los tratados. También sucede en los cuerpos que gestan. En las decisiones de quién nace, cuándo y cómo. En los silencios que los rodean.

El embarazo, lejos de ser una constante biológica neutral, ha sido y sigue siendo un campo de disputa simbólica y material. Este trabajo no solo reescribe una parte de la historia vikinga; también nos invita a mirar con otros ojos nuestros propios relatos sobre el pasado. Porque entender qué cuerpos han sido históricamente invisibles es también una forma de entender quién ha contado la historia, y desde dónde.

Referencias

- Eriksen MH, Olley KM, Marshall B, Tollefsen E. Womb Politics: The Pregnant Body and Archaeologies of Absence. Cambridge Archaeological Journal. Published online 2025:1-14. doi:10.1017/S0959774325000125

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: