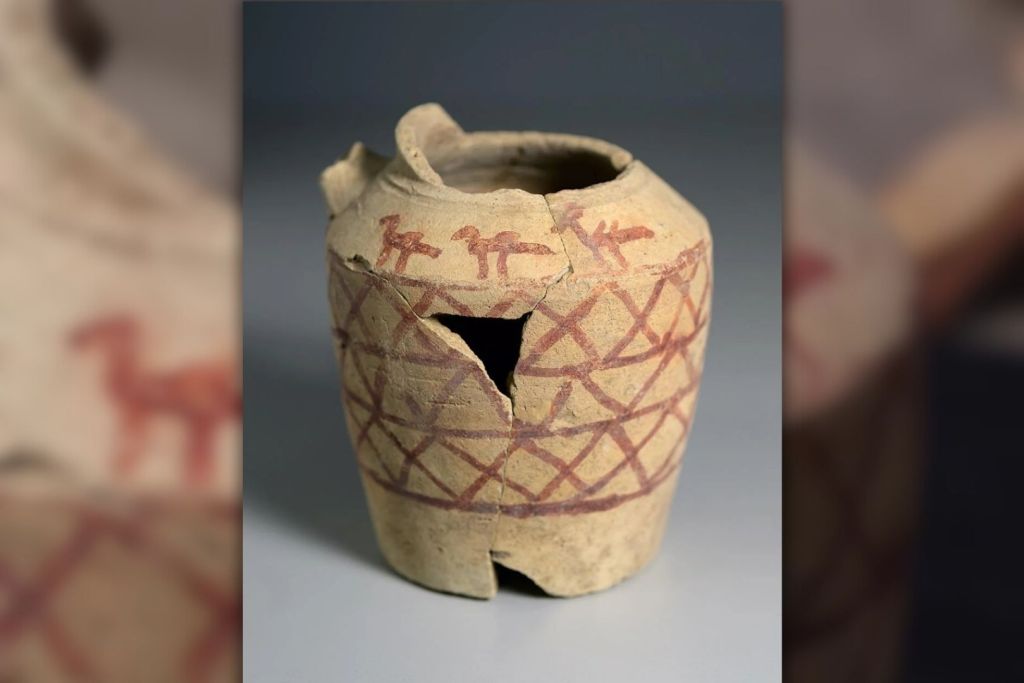

En una cueva excavada hace más de un milenio en las entrañas del desierto del Néguev, entre los restos de un antiguo taller de aceite y los ecos de un pasado casi borrado por el tiempo, apareció un objeto que ha vuelto a poner en el mapa una pequeña colina en la región de Yatir. Se trata de una jarra de cerámica decorado con una caravana de camellos, pintado en tonos rojizos, y que lleva a sus espaldas más historia de la que parece. Lejos de ser una simple pieza decorativa, este recipiente —que data del siglo IX o X de nuestra era— revela detalles fascinantes sobre cómo se vivía, comerciaba y se entendía el mundo en una época en la que el desierto era una arteria vital del imperio islámico.

Aunque el hallazgo se produjo hace ya algún tiempo, su relevancia ha ido cobrando fuerza a medida que los arqueólogos analizaban no solo su contenido artístico, sino su contexto material y simbólico. La jarra apareció en lo que en su día fue una prensa de aceite de oliva, excavada en la roca y más tarde reconvertida en vivienda. Esta transformación funcional de los espacios no es un detalle menor: habla de una comunidad viva, capaz de adaptar infraestructuras industriales a las necesidades de un nuevo momento económico o político.

Una caravana inmortalizada en barro

El motivo decorativo de la jarra —una serie de camellos y un tercer animal no del todo identificado, posiblemente un avestruz o un asno— no es simplemente un ornamento. Es un reflejo claro del papel esencial que estos animales jugaron durante el periodo abbasí, cuando el comercio terrestre experimentó una reorganización fundamental.

En tiempos romanos y bizantinos, los bienes solían desplazarse por mar, desde los puertos del Mediterráneo hacia el interior. Pero el advenimiento del Islam transformó profundamente esa red de intercambios.

Los camellos, conocidos como “los barcos del desierto”, se convirtieron en protagonistas silenciosos de una revolución logística. Capaces de recorrer cientos de kilómetros sin agua, y de resistir el calor implacable de la región, permitieron conectar puntos distantes del imperio: desde Bagdad hasta el Mar Rojo, desde Damasco hasta el Sinaí. No es casual que se les rindiera homenaje en una pieza doméstica. Su representación en un objeto cotidiano revela la admiración que despertaban y su peso en la economía, pero también apunta a una forma de identidad colectiva ligada a la movilidad, el comercio y la supervivencia.

Más que un cántaro: un mapa en miniatura

Los detalles geométricos que rodean a los animales —círculos concéntricos, líneas paralelas y otros patrones— han sido interpretados por algunos especialistas no solo como adornos, sino como representaciones simbólicas del paisaje. Un mapa en miniatura, quizás, que evocaría las rutas, los oasis, o los caminos de caravana que surcaban la región. En este sentido, la jarra podría tener también una función narrativa o incluso ritual. Se ha sugerido que el recipiente pudo haber contenido no solo agua o aceite, sino algún tipo de sustancia valiosa —perfumes, aceites esenciales, remedios— destinada al comercio o al uso ceremonial.

Un análisis preliminar del interior de la jarra ha detectado restos de resinas aromáticas, similares a las que se importaban desde la península arábiga. Esto abre la puerta a una interpretación más compleja: el objeto formaría parte de una red de intercambio que incluía productos de lujo, y no solo bienes básicos. Así, este fragmento de cerámica podría haber sido testigo mudo de una economía sofisticada, que funcionaba con rutas perfectamente estructuradas y operadores comerciales que entendían el valor de la logística, la marca y la presentación.

El taller subterráneo y la fábrica olvidada

La jarra de barro apareció en un contexto todavía más revelador: una prensa de aceite subterránea datada en el siglo VIII, construida con una tecnología sorprendentemente avanzada para su época. Dos grandes piedras y un tornillo de madera permitían extraer el aceite con una eficiencia inusitada. Todo el proceso estaba diseñado con una lógica casi industrial, que incluía canales de recolección y un sistema de almacenamiento bien organizado.

Este tipo de instalación no solo servía a una familia o a una aldea. Era parte de un entramado de producción que abastecía probablemente a toda una región, e incluso a caravanas en tránsito. La ubicación del taller en una cueva no responde únicamente a una necesidad de espacio: protegía del calor, garantizaba la conservación del producto y permitía trabajar todo el año. En cierto modo, se trata de una “fábrica del desierto”, una estructura adelantada a su tiempo que revela el grado de desarrollo técnico de las comunidades rurales de la zona durante el califato abbasí.

Muy cerca del lugar del hallazgo se conservan los restos de una antigua sinagoga bizantina, descubierta hace más de cuarenta años y que ahora ha sido restaurada. Sus mosaicos todavía muestran escenas de la vida comunitaria y reflejan una convivencia entre poblaciones judías y cristianas antes de la expansión islámica. Lo interesante es que, pese a los cambios políticos y religiosos, muchas estructuras se mantuvieron en uso o fueron adaptadas. La prensa se transformó en vivienda. La sinagoga, aunque abandonada como lugar de culto, siguió siendo un punto de referencia. El paisaje habla de superposición más que de ruptura.

Esta zona, conocida en la Antigüedad como “Daroma”, era un espacio híbrido, una frontera cultural donde las identidades se mezclaban y adaptaban. La jarra con camellos aparece en este contexto como símbolo de una continuidad: el comercio, la necesidad de agua, de aceite, de movilidad, todo eso se mantuvo invariable pese a los cambios en la administración o en la religión. Por eso, este pequeño objeto de barro no solo ilustra la vida cotidiana en un momento determinado, sino que encapsula una forma de estar en el mundo que sobrevivió a imperios, conquistas y transformaciones.

Lo que aún queda por descubrir

Aunque el hallazgo se presentó en una conferencia especializada y ha recibido atención académica, todavía queda mucho por analizar. Las investigaciones continúan con nuevas técnicas, desde escáneres de fluorescencia para estudiar los pigmentos hasta análisis isotópicos de las materias orgánicas que pudo contener la jarra. Además, se están comparando sus motivos decorativos con otros hallazgos en Siria, Jordania y la península arábiga, buscando conexiones visuales y simbólicas que permitan reconstruir las rutas del comercio abbasí con mayor precisión.

La jarra, entonces, no es un simple fragmento del pasado: es una clave, una puerta de entrada a una época de intensas transformaciones y conexiones. Un objeto silencioso que, al ser interpretado, comienza a hablar. Y lo que cuenta es una historia fascinante sobre cómo la cerámica, el aceite y los camellos definieron la vida en el desierto hace más de mil años.

Referencias

- Israel Antiquities Authority. 1,200-year-old jar with camel decorations discovered in southern Israel. Consultado el 31 de marzo de 2025

Cortesía de Muy Interesante

Dejanos un comentario: